王志江:“AI+”时代,教育何为?——贞元新教育人的思考与选择

2025秋冬学期开学计划——“AI+”时代,贞元人何为?原创|王志江

来源|贞元教育

AI时代,我们更需要的是一种哲学的态度,我们更需要对自然态度引起高度警惕。

我们所有的“文化”不是气泡话,也不是挂在墙上的口号与标语,而是我们这一群人活出来的样子。

一切教育首先应该是什么?人文教育。人文教育的根本就是“人何以成为人”的教育,如何让人成为人的教育。这就是源头处的根本性的人文教育。

“独立其人格,自由其精神”,面对无限时的怆然,遭遇崇高时的站立——是的,真正的人文教育必然生长出一个个谦卑而骄傲的灵魂、高贵而自由的灵魂。

贞元的经验到底能不能推广和复制?我想我们的态度就是:不回避、不推诿,但是我们希望能够用创造、分享、与君携手、渐进改良的方式,来回答这个问题。

AI 时代,我们能做的事是很多的。威胁不在于机器能思考,而在于人可能遗忘了思考。如果我们思考本源性的问题,我们就可以在这个时代有所作为。

——王志江

(一)

技术的光明与遮蔽:

AI带来的张力性结构

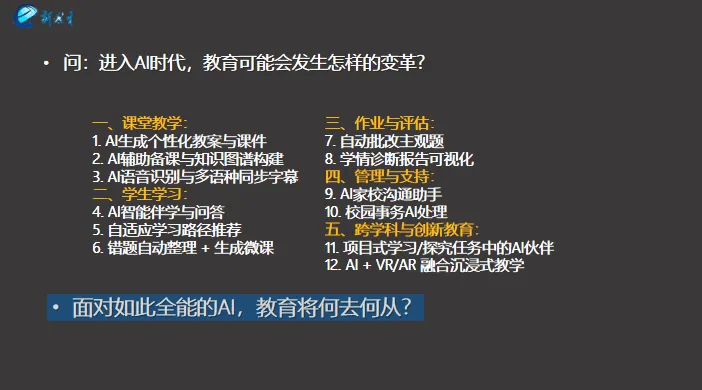

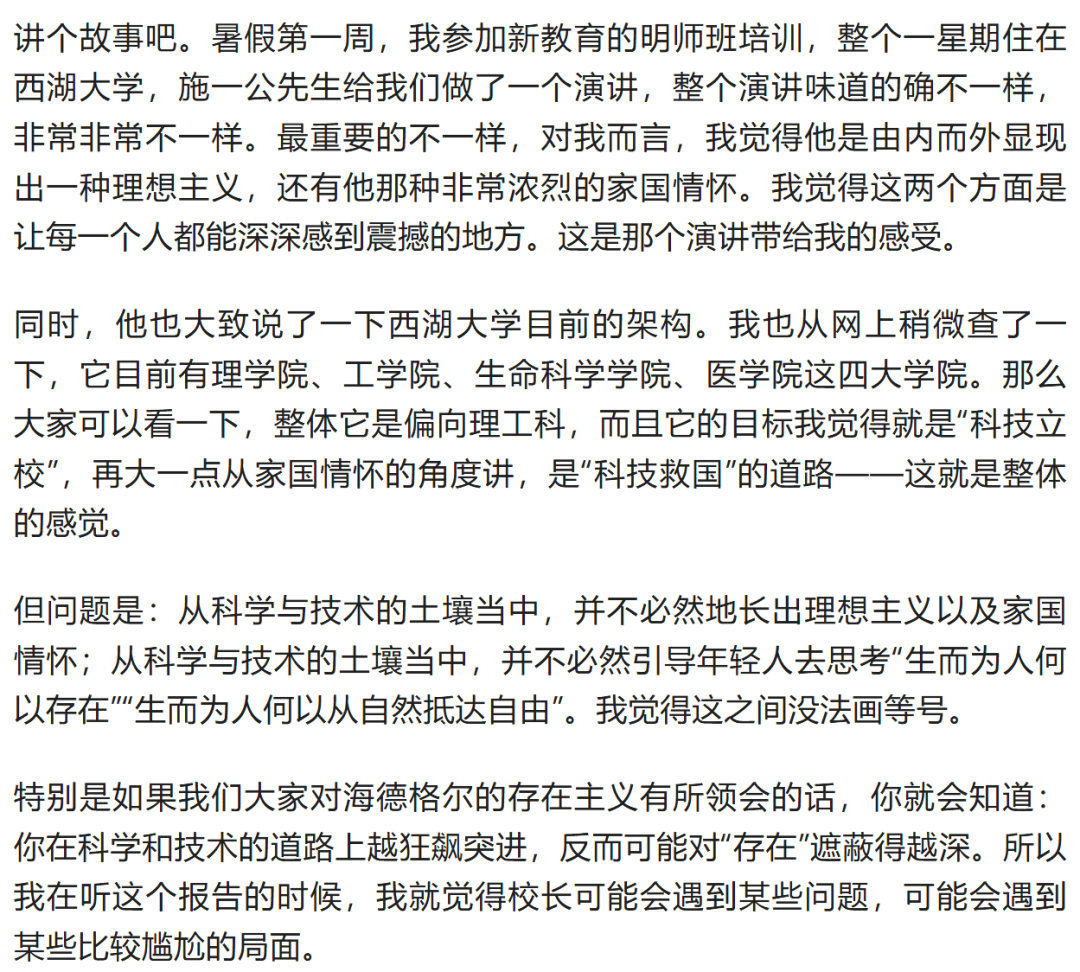

很显然,这个问题深受海德格尔的启发,跟我们今天这个世界大家在面对AI那种趋之若鹜的态度是有区别的。我用这个问题问了一下豆包:“进入AI时代之后,教育可能会发生怎样的变革?”豆包就给了我一系列这样的答案。

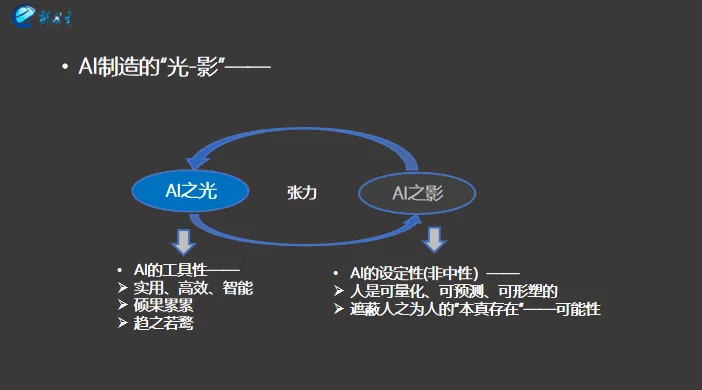

AI之光和AI之影

现在,对于人而言,我们暂时设定AI是个技术的话,那么,技术就有它的两面:一面就是我们所看到的光明的一面,另外一面就是他的阴影的另一面。我们称之为AI之光、AI之影。

(二)

贞元的文化管理:

追问存在,而不是在AI中迷失。

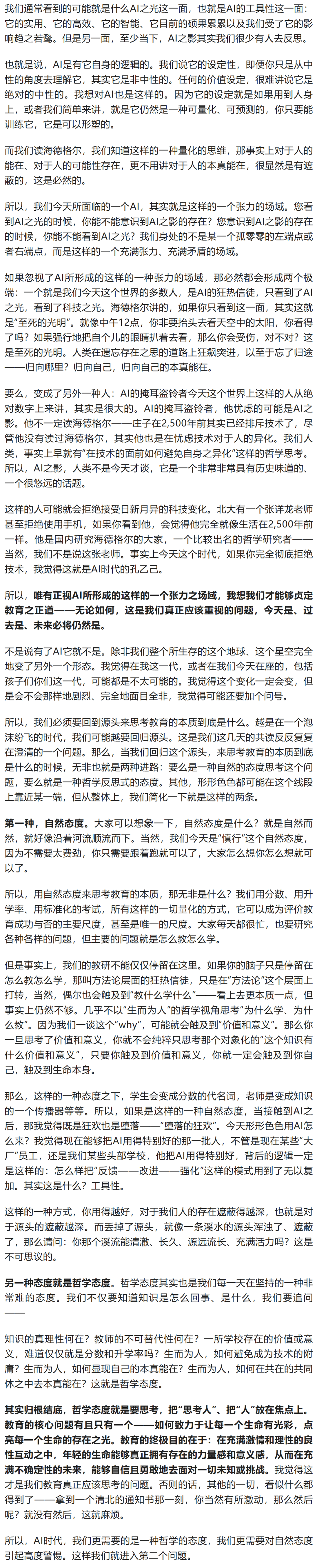

大家每学期都要讲计划,我们每学期的计划其实都是从这样的一个图示入手:我们进行我们脚下此时此刻、这个此在的SWOT分析,但是我们也抬头看看我们的天在哪里,我们的未来、我们的梦想在哪里——MVVS(使命、愿景、战略)。在这个基础之上,我们进一步地追问:如何从所有的分析抵达MVVS,来勾画我们的战略地图。

我们的战略地图强调首先强调的是一种因果分析,让我们的教育能够从经验抵达科学。所以我们会有这样的一个战略地图:您把手头上所做的每一件事儿,按照因果分成两类:下面的两个纬度,上面的两个纬度,然后再把下面的因再分成因之因、到因、到果,再到果之果,这是我们的一个战略地图。

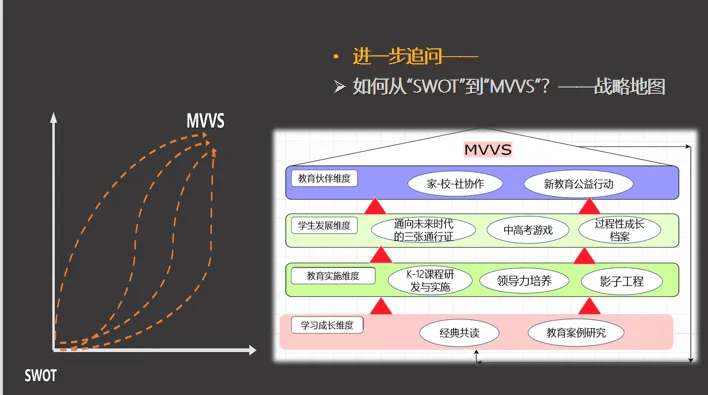

贞元的“文化管理”

(三)

贞元的课程改革:

我们渴望的是求根务本的创造

而不是被AI的洪流所裹挟

大家是否关注到今年的消息,今年的国际奥林匹克竞赛,中国又是第一名,而且几个参赛的小孩一律全部是金牌。数学奥赛有6道题,每道题是7分,答5道题——今年对5道题,得35分就可以拿金牌。

今年Google、DeepMind训练了一个通用模型(不是专门用来解数学题的模型),在规定的时间内来做国际数学奥林匹克竞赛的题目,6道题做对了5道题,得到35分,达到了金牌的标准。而去年是专门训练了一个数学模型,还做不到这一点。但是今年居然做到了。我突然在想,这样的一个消息爆出来之后,对我们国内搞奥数训练的这些老师、孩子们有没有影响?这很麻烦的一件事情。

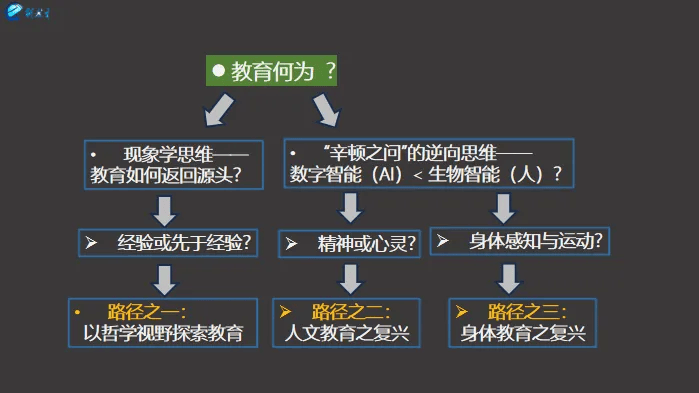

#辛顿警告

教育何为?

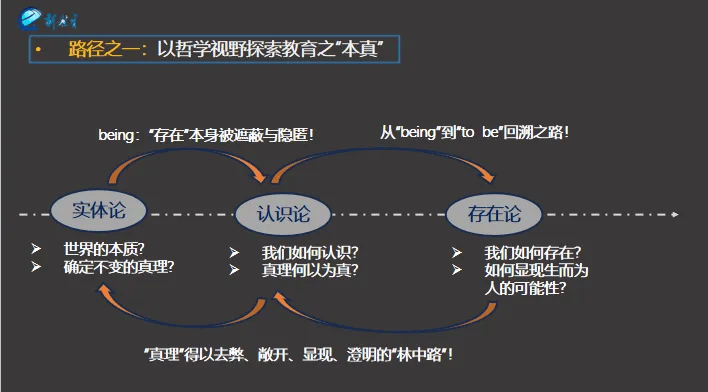

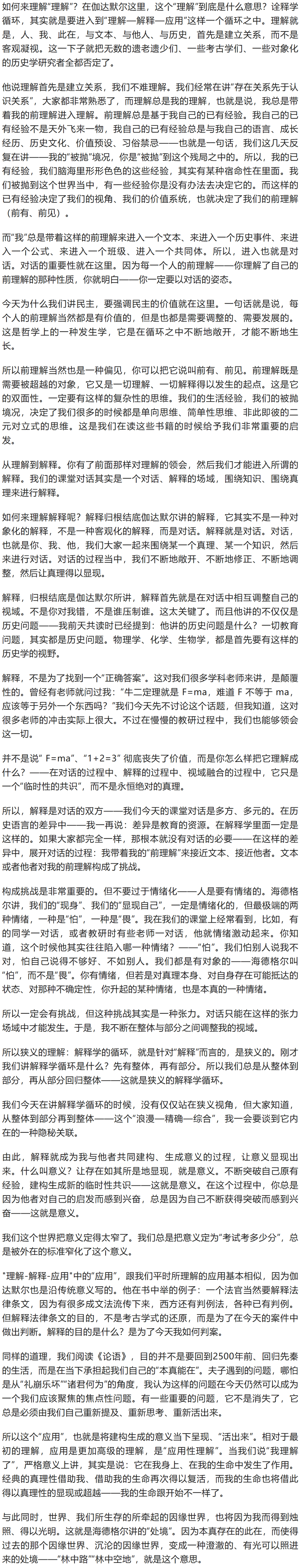

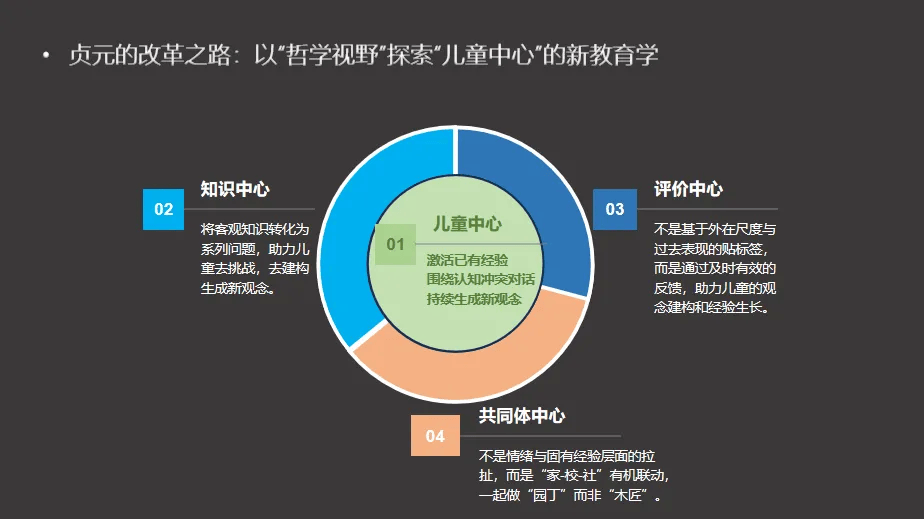

路径之一:以哲学视野探索教育

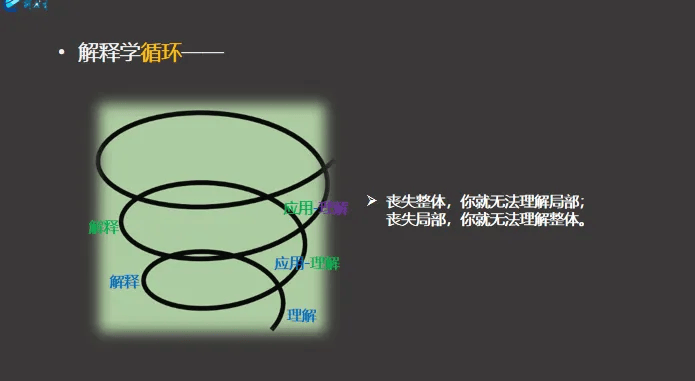

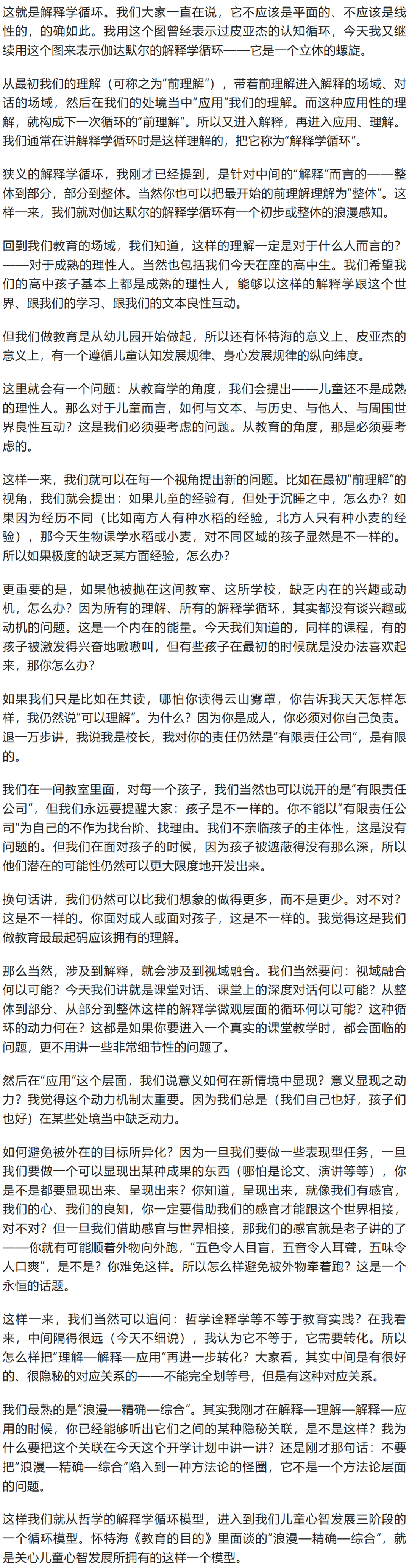

在这样的基础之上,我们就正式回归我们比较熟悉的这个模型——“浪漫—精确—综合”。每一个节点我们该如何思考?今天时间关系,我把它跳过,大家相对也稍微熟一点。

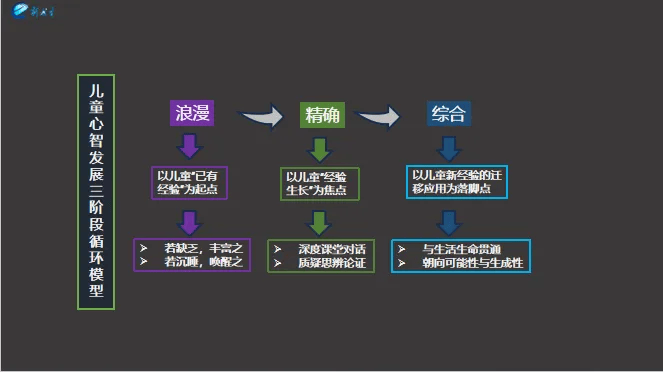

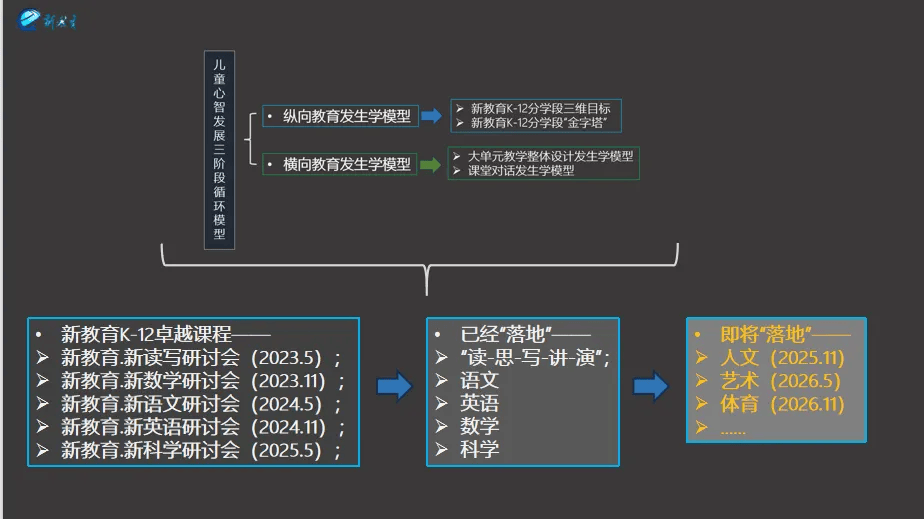

在这样的理解基础之上,我们才来说我们平时所说的那几个更具象化的模型:从纵向的教育发生学模型、横向的教育发生学模型。纵向的发生学模型,也就是我们谈到的每个学科以终为始的 K12 三维目标。到目前为止,基本上所有学科大致上把它清理、一点一点建构起来。还有每一个学科 K12(不是某一个阶段,而是 K12)的分阶段金字塔模型。从横向的角度讲,一个水平面(截一段,它仍然有时间性,比如一个学期、一个单元),会有大单元教学整体设计的发生学模型,以及每一节课的课堂对话的发生学模型。

我们平时所说的这些模型,它们之间到底是一种什么样的关系?我今天把它稍微梳理一下。目前我们按照这样一种思路(基本上按这个思路,只是每次没有这么完整来讲),我们已经做了一系列研讨会。这学期马上(应该是11月初)要做的是人文研讨会。人文做完之后,我们就剩下两个学科了——明年就是艺术和体育。这样我们就把所有学科都循环一遍。这是一项大工程。

路径之二:人文教育之复兴

(四)

贞元经验能够推广与复制吗?

贞元的经验到底能不能推广和复制?其实这个话题已经问了很多很多年。我已经很多年前就已经遭遇这个问题,但以前没有特别重视。不过在今年4月份新教育明师班的培训活动,让我第一次意识到这个问题其实蛮触目、很重要。那天的活动整体进行得非常顺利,但是在自由讨论交流时间,这个话题就变成了公共话题,大家公开讨论:贞元的经验能不能推广和复制?

贞元创校初心

以前我们只是小心翼翼地守护着自己的初心(我们有新朋友加入,大家也许不知道),创校最初的一批人是有自己的初心的。这个初心就是:铸造并栖居于一所“小而美”的学校,不是那么庞大——我们希望一个校长能够认识这所学校的每个孩子,“小而美”首先是一种存在关系。

然后,研发并实施 K12 的全息性课程——虽然我们小,但我们是全的,麻雀虽小,五脏俱全,所以我们是 K12,从幼儿园到高中。然后为在“累倦”或者“躺平”中无所适从的孩子以及家长们提供一种可能性,多一种选择,多一种教育的可能、教育的路径。

后来,进入新教育大家庭,我们也希望能够成为新教育的“百年老店”。当然这是个梦想,不过人总是要有梦想的,对不对?所以我们几乎是不通人情世故地拒绝了很多很多事情,比如规模化、市场化、卖课程、广告宣传等等,这都是我们不断在拒绝的东西。

贞元人如何回应时代“教育难题”?

前几年,当我面临“贞元经验能否推广与复制”的时候,我给东强院长包括朱老师都当面说过这样的话题。我说我的策略很简单,就是直接“怼”回去。怎么怼?我就问:这个世界上有没有人问“哈佛大学能不能推广、能不能复制?”我觉得好像没有人问。但能不能说哈佛大学没有办法推广、没有办法复制,它就毫无意义?它的存在就是没有价值呢?这就变得非常荒谬。

哈佛大学当然是独一无二的大学,是人人都希望进入的大学。所以我觉得,以“能否复制”来衡量一所学校存在的价值或意义?我觉得这个标准有点荒谬。所以前面都是这样来干的。但这个明师班对我的触动很大,所以我后来还是反复思考了这些问题:我们到底怎么样来直面这些问题?“怼”回去其实是一种太简单、太粗暴的方法,是一种鸵鸟政策——假装没有看到这个问题,但事实上问题一直都在。

而且,这样的鸵鸟政策跟我们自己的价值观也不太吻合。我们希望孩子们都能获得通向未来时代的三张通行证——爱、领导力、创造力。我想我们这样“怼”回去是不太契合的。而且作为教育人,我们也应该有勇气、有智慧来直面当下教育的难题,而不是回避。

所以我就反反复复问自己(我的思维方式一般是非常奇怪的),我是反过来问的:我说如果我们要直面那些问题,那我就要问自己——贞元到底有什么?那么这个“有”能否与这个时代(AI+ 时代)结合起来?结合起来,一方面进行自我提升,另一方面去改良世界。

这样一来,其实断断续续已经跟大家做了一些交流,就会谈到以下若干个项目:

第一个项目:新教育 K12 的未来学习中心;

第二个项目:新教育 K12 AI 智能体;

这两个是面对校外的项目。我们的愿景是什么?不在教育经验的泥淖当中跟风盲从,而是独一无二;让所有喜欢贞元课程的孩子们都能够随时随地、在云端免费地学习;让所有喜欢贞元课程的老师都可以随时随地、在云端找到相关的免费资源;面向世界召唤志同道合者,一起参与创造。如果我们有幸能够在基础版本的基础上不断改进,那么 Plus 版本可以适当收费,维持这个项目持续运行下去。这就是我们的基本愿景。

当然还有个项目三。项目三是面对校内的。校内的未来学习中心有两个计划:A 计划和 B 计划。

A 计划主要是针对出国通道。因为我们过去一直觉得出国通道必须要请外教等等,好像都是死路一条。最后你会发现好像怎么建都建不通,所以没办法就只能让孩子们自己想办法(在这里上两年高中,然后自己再去参加外面培训走这个通道)。当然,我们今天还有张博士张校长,他会给我们提供很多帮助。我们自己也要努力想办法,从校内怎么样跟 AI 结合,打破“必须要有外教才能建立国际部”的传统思维,利用 AI 创建“AI+雅典学院”,把这个国际通道、国际部建立起来。这个我就不细说,我认为是完全可行的。

B 计划是针对校内的。因为我们总是有一些比较“偏常”的孩子(“偏常”是什么意思?就是他不太适合跟着大家的节奏——上一年级都上一年级,上二年级都上二年级),总是有一些孩子(特别是有一些在某些领域天分比较好的孩子)有一些时间对他来讲是浪费的,无论你大班上课怎样做改革、调整,对他来讲都有可能浪费。当然也还有一些孩子相对弱一点,上大班课也可能浪费。

那么对于这种“偏常”的孩子,怎么样来建立这种未来学习中心,让他们制定更加个性化的、因材施教的学习方案?我觉得作为一所有担当的学校,也必须要加以考虑。这是一个 B 计划。

好了,最后就是:贞元的经验到底能不能推广和复制?我想我们的态度就是:不回避、不推诿,但是我们希望能够用创造、分享、与君携手、渐进改良的方式,来回答这个问题。

AI 时代,我们能做的事是很多的。威胁不在于机器能思考,而在于人可能遗忘了思考。如果我们思考本源性的问题,我们就可以在这个时代有所作为。

谢谢大家!

江子校长

2025年8月25日