不当第一也能很优秀!学会接纳自己、找回人生节奏

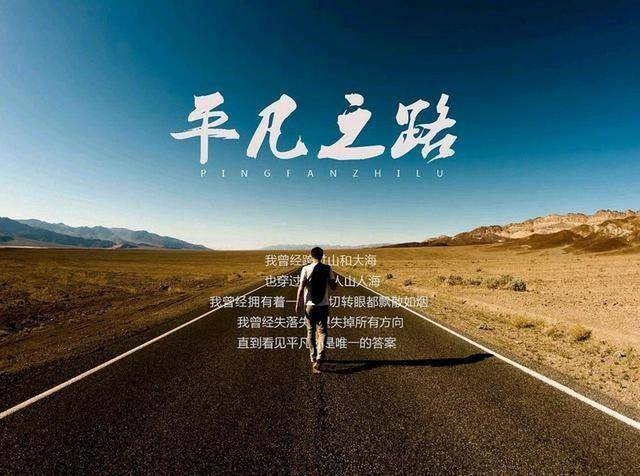

每到新学期,不少学生都暗暗下决心:这次我要更努力、成绩更好、争取当第一。动力是好事,但别让“第一名”变成你的心理负担。北京青少年心理健康中心主任果海霞在《开学第一课》里就提醒我们:不是只有当第一才算优秀,不当第一的人,同样很了不起。

在很多人眼中,“第一”代表能力、价值、认可。有些学生甚至把“我值不值得被喜欢”与“我是不是第一”画上等号。但现实是,中国青少年研究中心的数据显示,超过60%的学生因为成绩而感到焦虑。这说明,“非第一就不行”的想法,已经成了不少人心里的隐形压力器。

可问题是,人生并不是一场只有一个冠军的比赛。每个人的特长和节奏都不同,优秀有很多种样子。就像森林里不只有参天大树,还有苔藓、蘑菇,它们都在发挥自己的独特作用。我们没必要都去争“最高的那棵树”,关键是找到自己的“了不起”。

放下别人眼里的“成功”,找到属于自己的热爱

果老师在演讲中分享了一个真实案例:小林,名校金融专业毕业,进入顶级投行工作,是别人眼中的“人生赢家”。可他却长期感到焦虑、空虚,只有下班后做陶艺时,才觉得内心真正平静。

在一次心理咨询中,小林被邀请给“工作带来的满足感”和“陶艺带来的满足感”打分。他给金融工作打了4.5分,而陶艺是8.5分。他坦言,虽然投行收入高、地位高,但快乐很短暂;而陶艺带来的专注、美感和创造力,却能让他感受到深层的喜悦。

他还发现自己在陶艺中展现出的专注、手巧、对颜色和形状的敏感,这些天赋在金融行业根本派不上用场。更重要的是,他终于明白,自己一直活在别人期待的“成功模板”里,从没真正问过自己:“我喜欢什么?”

重建自我价值体系后,小林选择继续做好本职工作,同时给陶艺留出更多空间。他报名学习、分享作品,慢慢地也有了订单和粉丝。虽然陶艺赚的钱远不如投行,但每当有人欣赏、使用他的作品,他内心那种满足感,是奖金给不了的。

这个故事告诉我们:你的人生价值,不该只用“第一”来衡量。找到那个能让你投入、让你快乐、让你感到“这就是我”的事情,才是真正值得追求的方向。

学会接纳自己,是长大的第一步

很多人在成长过程中会觉得自己“不够好”:没考第一、说错话、做错事……于是开始自我否定、自我怀疑。但果老师强调,一个人真正成熟的标志,是学会“接纳自己”。

接纳自己,不是“摆烂”或者“自我催眠”,而是看清自己的全部,包括优点、缺点、成功、失败,然后选择温柔地对待自己。比如:

- 承认现实,不逃避问题;

- 停止自责,允许自己不完美;

- 理解自己今天的状态是过去经历造就的;

- 学会像对待朋友一样关心自己;

- 用“我现在是什么状态”取代“我应该怎样”。

她还教了一个实用的小技巧来缓解焦虑:

当你因为一件事感到沮丧,比如回答不上问题、被别人误解,可以把“负面感受”想象放在左手,比如羞耻、紧张、否定;然后把“做得还不错的地方”放在右手,比如你没逃跑、你坚持站在那里、你在努力。然后双手合十,告诉自己:“这就是我——完整的、不完美但真实的我。”

这个动作简单,却能提醒你:你不是只有缺点的一部分,也不是只有优点的一部分,你是一个完整的人,值得被理解和支持。