2025新科普版九年级化学(上册) 电子课本(最新高清pdf版-可下载打印)

开心田螺

2025-09-25 17:52:13

0次

科普版九年级化学(上册) 电子课本可以方便大家随时随地预习或复习课本知识,为此,我们找到了科普版九年级化学(上册) 新教材电子书教材的全部内容,以高清图片的形式呈现给大家,希望能够提高大家的学习效率。

如需全套电子课本PDF版,请关注公众号“桃李文库”回复:“电子课本”

科普版九年级化学(上册) 新教材电子课本在线阅读(此为截图版,获取是高清版)

9 年级(初三)化学是初中化学的启蒙与核心阶段,核心是建立 “物质观”“变化观” 和 “实验观”,内容围绕 “物质的组成、性质、变化及化学用语” 展开,难度循序渐进。以下从 重点知识模块、高频难点、学习方法 三方面整理,帮你系统掌握初三化学:

一、9 年级化学核心知识模块(按教材逻辑拆分)

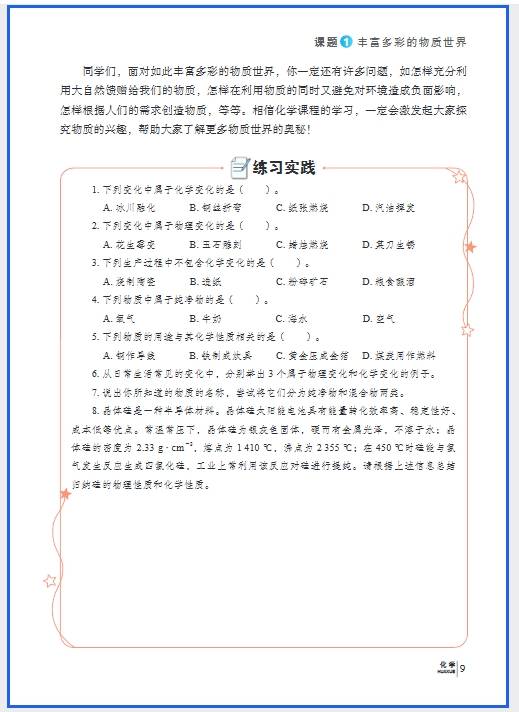

(一)第一单元:走进化学世界(启蒙基础)

- 核心内容:

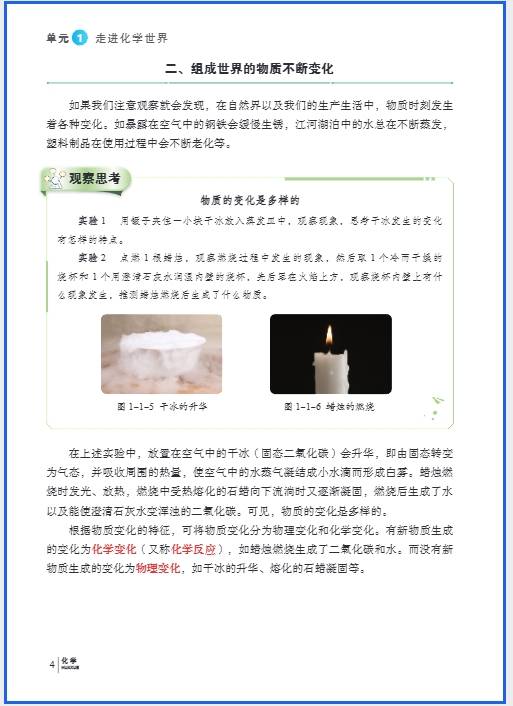

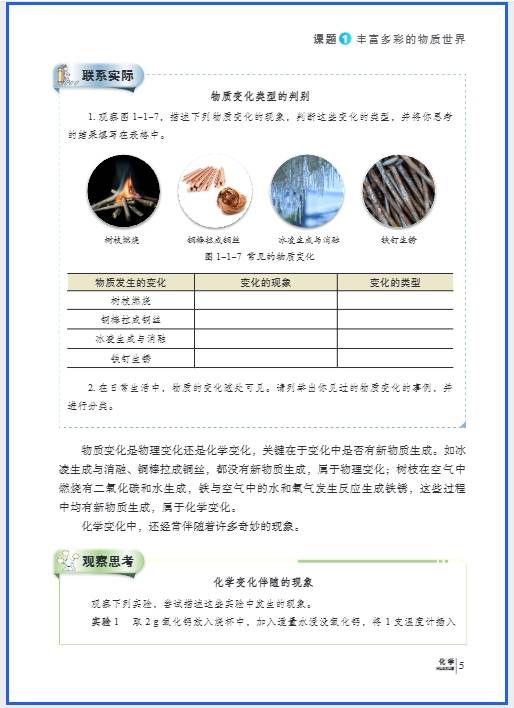

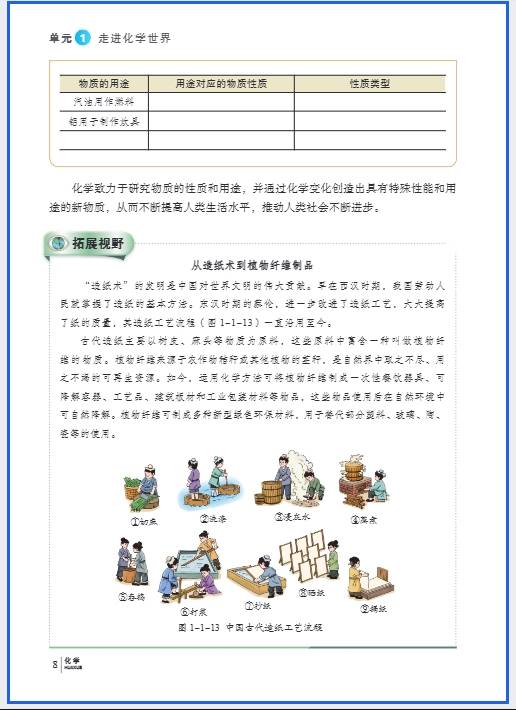

- 化学的定义:研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的科学(区分 “化学变化” 和 “物理变化”:化学变化有新物质生成,如燃烧、生锈;物理变化无新物质生成,如融化、溶解);

- 物质的性质:

- 物理性质:不需要化学变化就能表现(颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度等,如 “酒精是无色液体”);

- 化学性质:化学变化中表现(可燃性、氧化性、稳定性等,如 “氢气能燃烧”);

- 化学实验基本操作:

- 药品取用:固体(块状用镊子,粉末用药匙,“一斜二送三直立”);液体(倾倒时标签向手心,滴加时胶头滴管垂直悬空);

- 物质加热:酒精灯外焰加热(“三不原则”:不燃着添酒精、不灯对灯点火、不吹灭用盖盖);

- 仪器连接与洗涤:连接时 “先润后转”,洗涤干净的标准是 “仪器内壁附着的水既不聚成水滴,也不成股流下”。

- 常考题型:判断物理 / 化学变化 / 性质、实验基本操作正误判断(选择题高频)。

(二)第二、三单元:空气、氧气与物质构成的奥秘(物质组成与性质)

1. 空气与氧气(身边的物质)

- 核心内容:

- 空气的组成(拉瓦锡实验):N₂(78%)、O₂(21%)、稀有气体(0.94%)、CO₂(0.03%)等(常考 “空气中氧气体积分数测定实验”:红磷燃烧,现象 “产生大量白烟”,误差分析如 “红磷不足→结果偏小”“装置漏气→结果偏小”);

- 氧气的性质与制备:

- 性质:无色无味气体,密度略大于空气,不易溶于水;化学性质活泼,能与 C、S、Fe 等反应(C 燃烧:白光、生成 CO₂;S 燃烧:空气中淡蓝色火焰,氧气中蓝紫色火焰,生成 SO₂;Fe 燃烧:火星四射、生成黑色固体 Fe₃O₄,需预先放少量水 / 细沙防炸裂);

- 制备:

- 实验室:加热高锰酸钾(2KMnO₄\(\xlongequal{\Delta}\)K₂MnO₄+MnO₂+O₂↑)、加热氯酸钾与二氧化锰(2KClO₃$\xlongequal[\Delta]{MnO_2}\(2KCl+3O₂↑)、过氧化氢分解(2H₂O₂\)\xlongequal{MnO_2}$2H₂O+O₂↑);

- 收集:排水法(不易溶于水)或向上排空气法(密度略大空气);检验:用带火星木条伸入集气瓶,木条复燃则为 O₂。

- 常考题型:空气组成实验误差分析、氧气性质实验现象描述、氧气制备实验装置选择与化学方程式书写。

2. 物质构成的奥秘(微观基础)

- 核心内容:

- 微观粒子(分子、原子、离子):

- 分子:保持物质化学性质的最小粒子(如 “水由水分子构成”),特点 “不断运动、有间隔、分子间间隔受热变大”(解释 “酒香不怕巷子深”“热胀冷缩”);

- 原子:化学变化中的最小粒子(如 “铁由铁原子构成”),结构:原子核(质子 + 中子)+ 核外电子(质子数 = 核外电子数 = 原子序数,如 H 原子质子数 1,核外电子 1);

- 离子:原子得失电子形成(阳离子带正电,如 Na⁺;阴离子带负电,如 Cl⁻,氯化钠由 Na⁺和 Cl⁻构成);

- 元素:具有相同质子数(核电荷数)的一类原子的总称(如 “氢元素包含 H、D、T 三种原子”),元素符号(H、O、Fe 等)、元素周期表前 20 号元素(按顺序记忆:H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca)。

- 常考题型:用分子原子解释现象(如 “湿衣服晾干是分子不断运动”)、原子结构示意图分析(判断原子 / 离子、质子数、最外层电子数)、元素周期表信息提取(如 “钙元素原子序数 20,相对原子质量 40.08”)。

(三)第四、五单元:自然界的水与化学方程式(化学用语核心)

1. 自然界的水

- 核心内容:

- 水的净化:沉淀(加明矾加速沉降)、过滤(分离固液混合物,“一贴二低三靠”)、吸附(活性炭吸附色素和异味)、蒸馏(净化程度最高,得到蒸馏水);

- 水的电解实验:2H₂O$\xlongequal{通电}$2H₂↑+O₂↑,现象 “两极产生气泡,体积比 2:1”,证明 “水由 H、O 元素组成”;

- 硬水与软水:硬水含较多 Ca²⁺、Mg²⁺,软水含较少或不含;鉴别用肥皂水(硬水浮渣多泡沫少,软水泡沫多浮渣少);硬水软化:煮沸(生活中)、蒸馏(实验室)。

- 常考题型:水的净化步骤、过滤操作正误判断、电解水实验分析、硬水鉴别与软化方法。

2. 化学方程式(化学用语核心)

- 核心内容:

- 化学方程式定义:用化学式表示化学反应的式子(如 2H₂+O₂$\xlongequal{点燃}$2H₂O);

- 书写原则:以客观事实为依据、遵守质量守恒定律(反应前后原子种类、数目、质量不变);

- 书写步骤:写(反应物、生成物化学式)→配(配平,如 P+O₂→P₂O₅配平为 4P+5O₂$\xlongequal{点燃}$2P₂O₅)→注(反应条件、气体↑、沉淀↓)→等(划等号);

- 计算:基于质量守恒定律,根据化学方程式求反应物 / 生成物质量(步骤:设未知数→写方程式→找相关物质相对分子质量与实际质量→列比例式→求解→答)。

- 常考题型:化学方程式书写(填空题高频)、化学方程式配平、根据方程式计算质量(计算题高频)。

(四)第六至九单元:碳和碳的氧化物、金属和金属材料、溶液(重点物质与分散系)

1. 碳和碳的氧化物

- 核心内容:

- 碳单质:金刚石(硬,用于切割)、石墨(软、导电,用于铅笔芯、电极)、C₆₀(足球烯),物理性质差异因 “碳原子排列方式不同”;化学性质:常温下稳定,高温下可燃性(C+O₂\(\xlongequal{点燃}\)CO₂或 2C+O₂$\xlongequal{点燃}\(2CO)、还原性(C+2CuO\)\xlongequal{高温}$2Cu+CO₂↑);

- CO₂:性质(无色无味,密度大于空气,能溶于水;化学性质:不燃烧不支持燃烧,能使澄清石灰水变浑浊 Ca (OH)₂+CO₂=CaCO₃↓+H₂O,能与水反应 H₂O+CO₂=H₂CO₃);制备(实验室:CaCO₃+2HCl=CaCl₂+H₂O+CO₂↑,收集用向上排空气法,检验用澄清石灰水);

- CO:性质(无色无味有毒,密度略小于空气,难溶于水;化学性质:可燃性 2CO+O₂$\xlongequal{点燃}\(2CO₂,还原性 CO+CuO\)\xlongequal{\Delta}$Cu+CO₂,毒性:与血红蛋白结合使人体缺氧)。

- 常考题型:碳单质性质与用途对应、CO₂制备实验装置、CO 与 CO₂性质对比与鉴别(如用澄清石灰水鉴别)、碳三角转化(C→CO→CO₂→CaCO₃)。

2. 金属和金属材料

- 核心内容:

- 金属物理性质:常温下大多固态(Hg 液态),有金属光泽、导电性、导热性、延展性;

- 金属化学性质:

- 与 O₂反应(如 4Al+3O₂=2Al₂O₃,铝表面氧化膜抗腐蚀;3Fe+2O₂\(\xlongequal{点燃}\)Fe₃O₄);

- 与酸反应(活泼金属 + 酸→盐 + H₂↑,如 Zn+H₂SO₄=ZnSO₄+H₂↑,金属活动性顺序中 “氢前金属” 可反应);

- 与盐溶液反应(强金属 + 弱金属盐→弱金属 + 强金属盐,如 Fe+CuSO₄=FeSO₄+Cu,金属活动性顺序中 “前面金属换后面金属”);

- 金属活动性顺序:K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au(应用:判断金属与酸、盐反应能否发生);

- 金属材料:纯金属 + 合金(如钢是铁合金,硬度比纯铁大,熔点比纯铁低)。

- 常考题型:金属活动性顺序应用(判断反应能否发生)、金属与酸 / 盐反应的化学方程式书写、金属锈蚀与防护(铁生锈需 O₂和 H₂O,防护:涂漆、镀锌等)。

3. 溶液

- 核心内容:

- 溶液概念:一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一、稳定的混合物(如食盐水,溶质是 NaCl,溶剂是水);

- 溶解度:一定温度下,某固体在 100g 溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量(影响因素:温度,多数固体溶解度随温度升高而增大,如 KNO₃;少数受温度影响小,如 NaCl;极少数随温度升高而减小,如 Ca (OH)₂);

- 溶质质量分数:\(\omega=\frac{溶质质量}{溶液质量}×100\%\)(如 10g NaCl 溶于 90g 水,\(\omega=\frac{10}{100}×100\%=10\%\)),溶液稀释:稀释前后溶质质量不变(如 “将 100g 20% 的 NaCl 溶液稀释为 10%,需加水 100g”)。

- 常考题型:溶液概念判断(如 “泥水不是溶液,因不均一不稳定”)、溶解度曲线分析(比较溶解度、判断结晶方法)、溶质质量分数计算(选择题或计算题)。

(五)第十、十一单元:酸和碱、盐和化肥(初中化学 “酸碱盐” 核心)

1. 酸和碱

相关内容

热门资讯

【歌游内蒙古 欢乐冰雪季】指尖...

近日,尼尔基第四小学以雪假为契机,开展冰雪绘画与彩泥制作主题实践活动,让孩子们用画笔勾勒冰雪美景,用...

【今日关注】三部门发文,完善幼...

近日,国家发展改革委、教育部、财政部联合发布《关于完善幼儿园收费政策的通知》(点击左下角“阅读原文”...

管城区十八里河中心校深入建兴路...

大象新闻记者 龚丰硕 通讯员 王永强 12月24日上午,郑州市管城回族区十八里河中心校调研组一行6人...

学校举办2025年“十佳辅导员...

12月24日,学校2025年“十佳辅导员”评审展示会在学术报告厅举行。校党委副书记郑安阳、87级校友...

高中英语怎么才能考出高分?

高中学习阶段的英语是比较重要的学科,英语成绩的好坏对学生未来的发展有比较大的影响,是需要不断优化学习...

2025琼海市高中数学拔尖创新...

冬意渐浓,研思不辍。12月17日,琼海市高中数学拔尖创新人才培养专题培训活动在嘉积中学举办,各市县高...

百万年薪加百万房产选聘中学校长...

12月22日,海南省琼海市公开选聘嘉积中学校长工作领导小组发布公示,曾在四川南充某中学任校长的川籍教...

日本一年内超7000教师因“精...

(来源:沈阳日报) 转自:沈阳日报 日本教育部门新发布的一项调查结果显示,2024财年,日本公立学校...

房卡普及“拼三张房卡到哪里购买...

房卡普及“拼三张房卡到哪里购买/微信如何买拼三张房卡”获取房卡购买方法

房卡普及“牛牛怎么购买房卡/怎...

房卡普及“牛牛怎么购买房卡/怎样购买牛牛房卡”获取房卡购买方法