从名师到“人人喊打”,沦落到账号被封的张雪峰,究竟做错了什么

从全网追捧的“考研名师”,到如今各大平台账号被禁止关注,张雪峰的跌落似乎只是一瞬间的事。

这位在教育圈拥有超千万粉丝的绝对头部博主,到底走错了哪一步,他究竟是为普通家庭发声的勇士,还是一个贩卖焦虑、最终引火烧身的网红?

从北漂到教育大佬

1984年,张雪峰出生在黑龙江齐齐哈尔的一个普通小县城,家境平常,既没有耀眼的背景,也不是传说中的“别人家的天才孩子”。

一路走来,他的轨迹和大多数普通人差不多:上大学、毕业、找工作,磕磕绊绊,没有什么光鲜亮丽的开局。

他的教育之路,其实也是意外开始的,最初只是帮考研的同学查资料、分享备考经验,没想到一步一步成了职业讲师。

2007年,他带着理想去了北京,当起了北漂人,那时的日子很拮据,每月工资两千多,住在海淀的城中村里,屋子小到只能放下一张床。

刚上讲台的头几年,并不被学生看好,有人当面说“你讲的这些没啥用”,这种质疑对他打击很大,但他没退缩。

骨子里的倔劲让他开始钻研那些枯燥的数据——各地高校的招生计划、专业设置、就业去向,他都一一研究透,别人觉得没意思的东西,他当宝一样收集整理。

慢慢地,他讲课不再是背资料,而是直击学生和家长关心的核心问题:学这个专业能不能找到工作?值得报吗?毕业后有没有前景?

真正改变命运的节点出现在2016年,一条《7分钟解读34所985高校》的视频让他迅速走红。

视频里,他用犀利又带点幽默的方式,把高校和专业的利弊讲得清清楚楚,观众第一次发现,原来填志愿可以讲得这么直白,自此,张雪峰被称为“普通家庭的代言人”。

因为他讲的内容,正好说出了千千万万普通家长最关心的事:孩子辛苦考了高分,到底怎么报志愿,才能换来一个相对稳定的未来?

凭借这种信赖,他的事业迎来爆发式增长,后来,他从北京搬到苏州,成立了一家注册资本上千万的教育科技公司。

每年高考季,光是卖志愿填报卡就能收入上亿,而这只是冰山一角,利润最大的,还是考研相关的培训业务。

此外,他还通过投资间接参与了一百多家公司,业务涉及教育、广告、娱乐等多个领域。

到了这个阶段,张雪峰早已不是单纯的讲课老师,而是教育行业的头部人物,同时也是一个生意人。

真话还是“刺耳话”?

张雪峰能火起来,一个关键原因就是他敢说别人不愿说的话,可问题是,这些“真话”一旦被放大,就不一定人人能接受。

比如,2023年的一次直播里,一个理科生考了590分,说自己想报新闻学,张雪峰听完直接说:“闭着眼选别的都比新闻学强,如果是我自己孩子,我肯定打晕他。”

这句话一出来,立刻引起争议,后来他解释,说自己不是随口乱讲,根据就业情况来看,八成以上新闻学毕业生没在本行干。

很多二本、三本学校的新闻学专业,本身就是“问题专业”,可在不少学者和教育界人士看来,这就是赤裸裸的贬低。

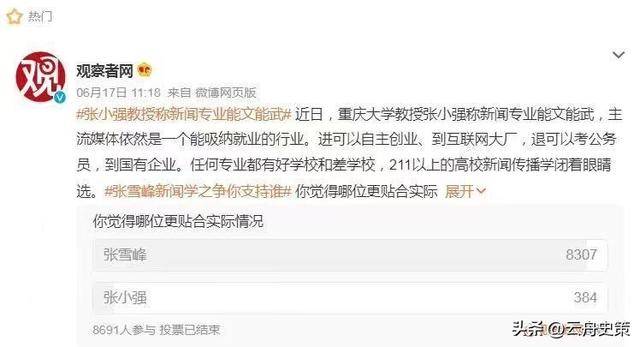

很快,重庆大学一位教授公开发文,指责他误导大众,还强调新闻学学生一样能进大厂、国企,发展也不差。

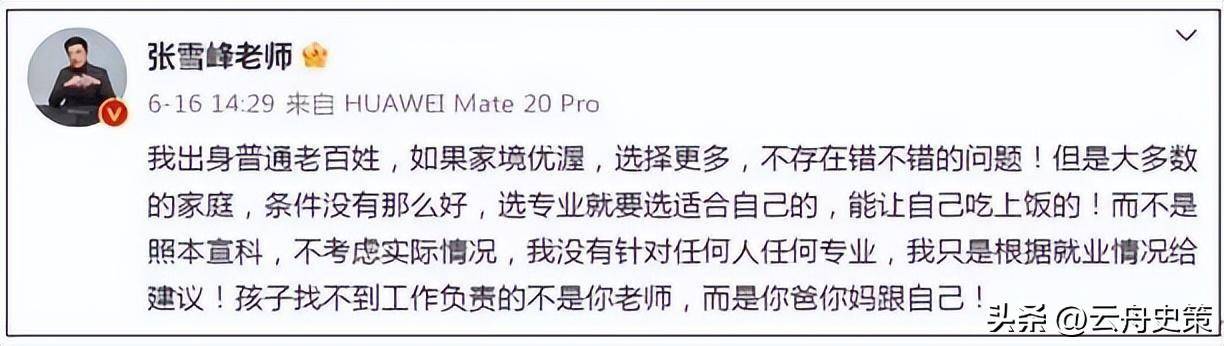

这场争论,其实代表了两种价值观的对立,一边是专家和教授坚持的“专业理想”,强调学科的意义和价值;另一边是普通家庭的“现实主义”,更关心孩子毕业后能不能找到好工作。

张雪峰毫不犹豫站在了普通家庭这一边,说自己就是替老百姓考虑,但他这种直来直去的表达,听起来有时过于刺耳,甚至冒犯了不少人。

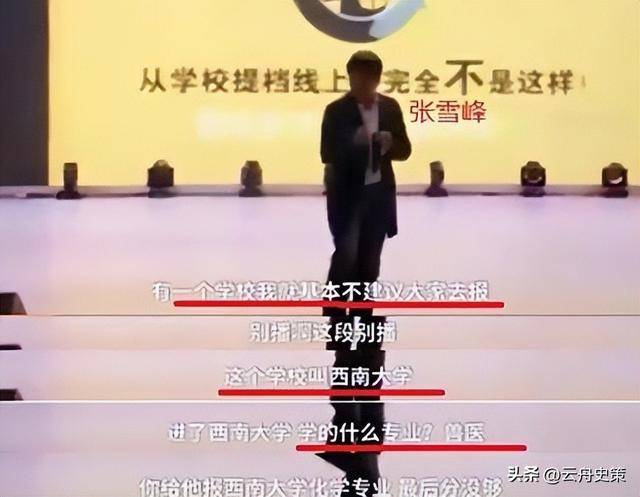

事实上,他早就不是第一次因为“嘴快”惹麻烦,2016年,他就曾点名批评哈尔滨理工大学,结果直接收到了律师函,最后只能公开道歉,录视频澄清。

他还劝退过西南大学的兽医专业,几乎每次发声,都能掀起争论,他甚至似乎并不回避这些风波,反而借此打造了一个敢说真话、不怕得罪人的形象。

但问题在于,随着他影响力越来越大,他的话已经不只是个人意见,而是能直接影响成千上万考生和家长的选择。

这意味着,他的“真话”触动了教育行业的利益,有人觉得他是在戳破泡沫,说出了残酷现实;也有人认为他只是在制造焦虑,破坏行业生态。

从风光到“被禁”

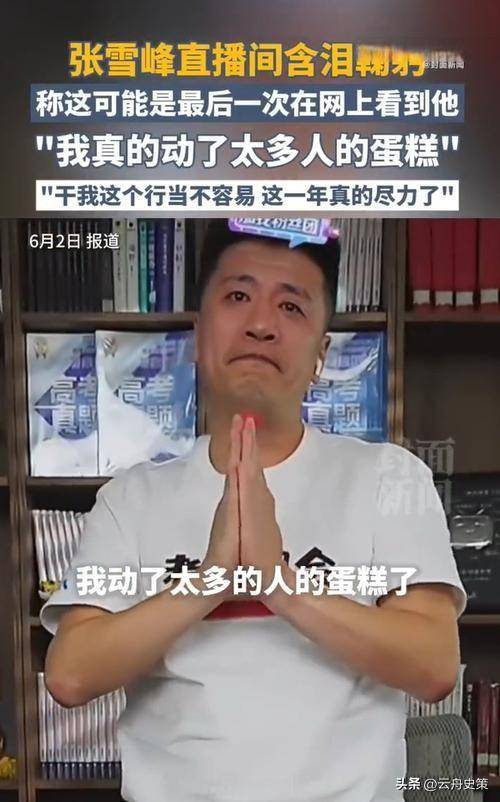

真正的转折点出现在今年5月31日的那场直播,那天,张雪峰突然情绪激动,哽咽着说:“这可能是我最后一次直播了,我动了太多人的蛋糕。”

这句话一下子刷爆了全网,有人觉得他是在表演,用煽情的方式割粉丝的韭菜;也有人相信,他是真的扛不住压力了。

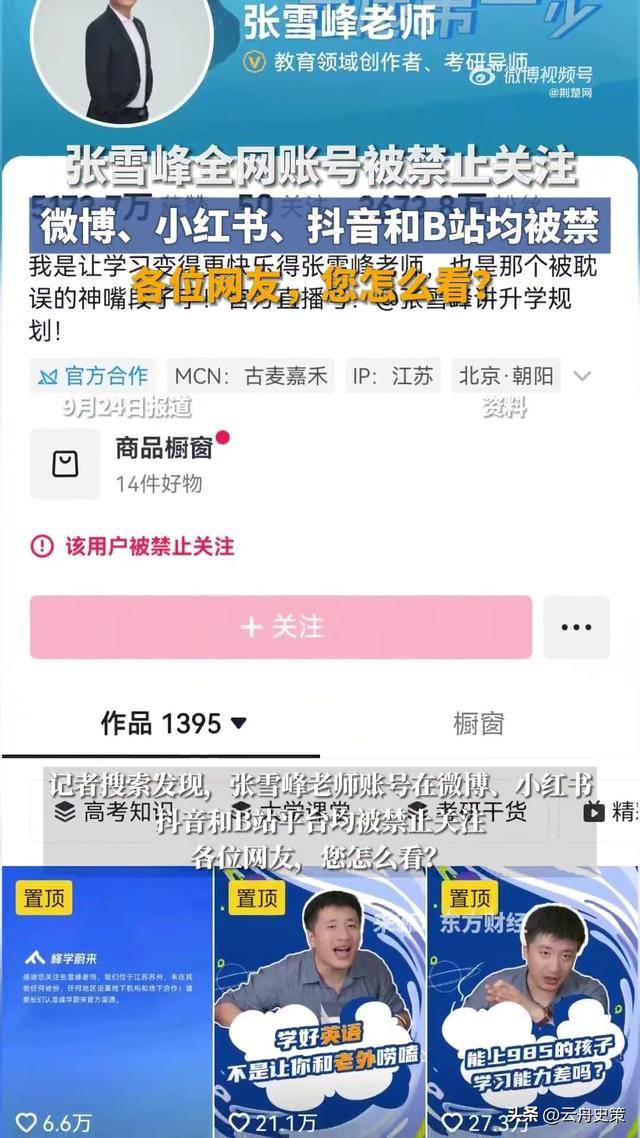

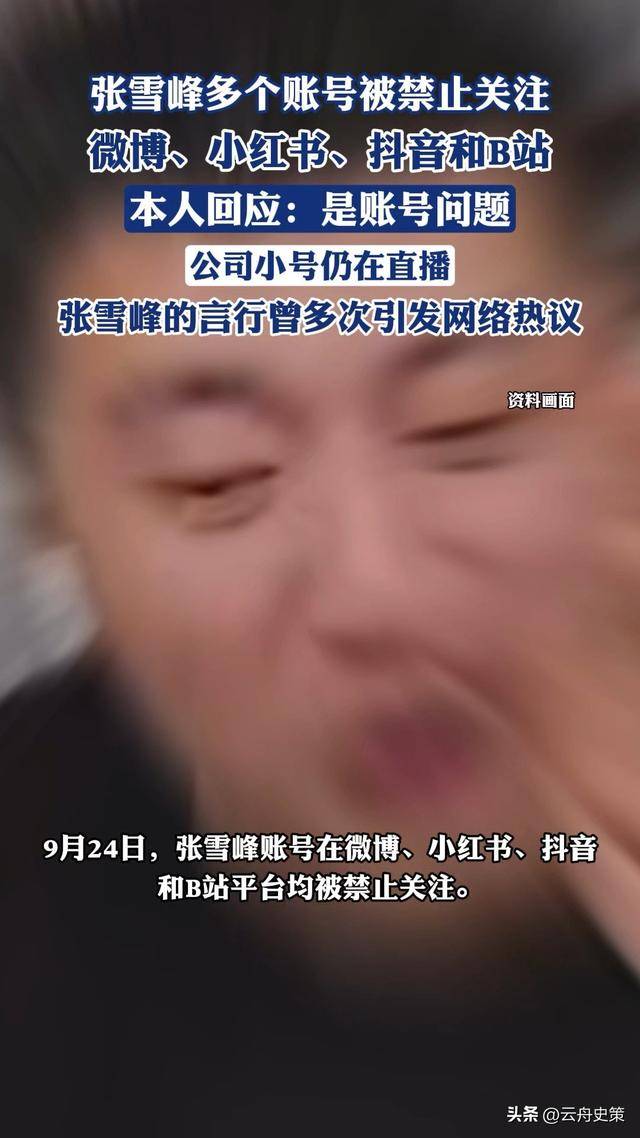

外界一开始并不清楚发生了什么,直到最近,他在各大平台的账号被统一设置为“禁止关注”。

这种跨平台的处理方式,在网络上并不多见,为什么会这样?有人认为是因为他说话太激烈,有人觉得是他赚得太多,得罪了人。

后来,他的团队透露,原因是他在一场直播里说了“不当言论”,被人录屏举报,问题性质比较严重,所以才会出现全网处置。

他本人倒是回应称“只是账号问题”,团队也安慰粉丝,说很快会解决,但很多人并不这么认为,毕竟,这种级别的处理,不是小问题。

至于他到底说了什么,外界可能永远也不会知道,一些细节倒能看出端倪,有网友回忆,他脾气急躁,在直播时常常直接让人“滚”。

这种直来直去,在小范围内是性格真实,但一旦放到公众视野里,就很容易踩到监管的红线。

张雪峰自己也曾说过,当网红只有两种结局:要么慢慢不红了,要么因为问题被处理,如今,他的经历似乎印证了这句话。

对他的评价,始终分成两派,有人骂他是“无良网红”,靠卖焦虑赚得盆满钵满;也有人说,他确实帮助了很多普通家庭,让他们在选专业、考研时少走弯路。

不能否认,他确实分享了不少实用的信息,但问题在于,他把世界过度简化,把专业选择和就业前景直接挂钩,甚至用过激的方式表达“真话”。

这些真话,最开始让他走红,但也因为越来越极端,最终越过了界限,说话的尺度,可能就是决定他能走多远的最后一道防线。

参考资料