湖南省天一大联考2026届高三上学期阶段性检测(二)语文试题及参考答案

一、阅读(72分)

(一)阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1 ~5题。

记者:面对外部封锁打压,遇到很多困难,心里怎么想

任正非:没有想过,想也没有用。不去想困难,干就完了,一步一步往前走。

记者:如果说有困难,主要困难是什么

任正非:困难就困难嘛,什么时候没有困难 刀耕火种的时候不困难吗 石器时代不因难吗 人类用石器的时候,哪能想到有高铁。中国在中低端芯片上是可以有机会的,中国数十上百家芯片公司都很努力。特别是化合物半导体机会更大。硅基芯片,我们用数学补物理、非摩尔补摩尔,利用集群计算的原理,可以满足我们现在的需求。软件是卡不住脖子的,那是数学的图形符号、代码,一些尖端的算子、算法垒起来的,没有阻拦索。困难在我们的教育培养、人才梯队的建设。

记者:从您面对困难的心态,感受到您有一颗强大的内心,坚定地做好自己的事。这应该是华为能走到今天的一个重要原因。

任正非:同时,大家也要更多去理解搞理论研究的人,他们曲高和寡,老百姓不了解,而且他们的贡献要几十年、上百年才看得见。

记者:您怎么看基础理论研究

任正非:当我国拥有一定经济实力的时候,要重视理论特别是基础理论的研究。基础研究不止5—10年,一般要10年、20年或更长的时间。如果不搞基础研究,就没根 即使叶茂,欣欣向荣,风一吹就会倒的。

记者:对基础研究,人们可能一时难以理解,会问研究这个有什么用,能产生什么效益

任正非:科学的突破,世界上理解的人本来就少,不理解的人就不要去评价 爱因斯坦发现光线会弯曲,是一百年后再证实的。贵州有个农学家罗登义,20世纪40年代,他分析研究水果蔬菜营养成分的时候,发现一种维生素含量很高的野果子刺梨 中国那时还在抗战时期,社会教育水平还很低,没几个人懂 后来他写了一篇论文,说刺梨是维C之王。经历了近百年,贵州把它做成了一种天然富含维生素的刺梨饮料、维生素饮料中的奢侈品,近百元一

语文试题 第1页(共8页)

瓶,受到追捧,刺梨产业成为农民脱贫致富的渠道。人们才真实认识了在抗日烽火时,在一张破桌旁的罗登义。

记者:基础研究周期会很漫长,但企业是需要讲效益的。

任正非:我们一年1800亿投入研发,大概有600亿是做基础理论研究,不考核。1200亿左右投入产品研发,投入是要考核的。没有理论就没有突破,我们就赶不上美国。

记者:这是一种长期主义,听说华为就有个“黄大年茶思屋”。

任正非:黄大年是个伟大的科学家,我国是在海湾战争中发现这个人的。美军在直升机下有一个吊舱,探测萨达姆埋在沙漠里的武器,一开战就准确把它消灭了。再一找,才知道这吊舱是中国人做的,黄大年在英国大学做的一个探矿吊舱,北约用来做武器。他辞职回国做了吉林大学老师。他用自己的钱,向学校要了一间40平米的房子,开了一个茶思屋,负责提供免费咖啡,开展“一杯咖啡吸收宇宙能量”。我们得到他家族的授权,利用他的名字,做了一个非盈利的黄大年茶思屋网络平台,免费让大家查阅世界的科技信息。同时,对基础研究开放喇叭口,和各大院校合作。这些都是战略性投入,不考核的。基础理论这一块,我们内部建立一个机制,什么时候能做出来不知道,对科学家也不做要求。

记者:美国经济学家理查德·沃尔夫等专家认为,美国为何没有像中国那样发达的高铁系统,主要是因为美国走的是资本主义道路,做什么都要赚钱。中国走的是社会主义的道路,国家主张的是社会效益,高铁、重载铁路、先进的电力网络、发达的高速公路以及通往乡村的水泥路,遍布各处的水利设施、星罗棋布的发电厂……这些并不赚钱,但垫起一个发达的社会基础,为工业、农业现代化作出了贡献,体现的是国有企业的社会价值。而对有竞争的商品实行市场化,通过市场的竞争来调节,使其实现商业价值,依法纳税贡献社会。对此,您怎么看?

任正非:为什么不赚钱的事,只有社会主义做?社会主义的一个目的就是发展社会。我国搞的社会主义市场经济体制是伟大的壮举。从基础设施建设看,我们也只能走社会主义市场经济的道路,不然高铁、高速公路、水坝……这些东西都建不起来。

记者:您对人工智能的未来前景怎么看?

任正非:人工智能也许是人类社会最后一次技术革命,当然可能还有能源的核聚变。人工智能发展要经历数十年、数百年。不要担心,中国也有很多优势。

记者:您怎么看这些优势?

任正非:中国有数亿青少年,他们是国家的未来。总书记讲过,一个国家、一个民族的强盛,总是以文化兴盛为支撑的。人工智能在技术上的要害,是要有充足的电力、发达的信息网络。发展人工智能要有电力保障,中国的发电、电网传输都是非常好的,通信网络是世界最发达的,东数西算的理想是可能实现的。

记者:其他优势呢?

任正非:芯片问题其实没必要担心,用叠加和集群等方法,计算结果上与最先进水平是相当的。软件方面,将来是千百种开源软件满足整个社会需要。

记者:怎么看中国的未来?

任正非:弗里德曼离开我们公司,自己买了一张二等座的高铁票,去感受中国。后来写了篇文章《我看到了未来,它不在美国》。

记者:我们看过这篇文章,他认为:“中国制造业像今天这样强大的原因,不仅在于它的高质量,能更便宜地生产东西,也在于它能更快、更好、更智能地生产东西,而且正在越来越多地将人工智能融入产品中。”

任正非:从根本上说,算法不掌握在IT人手里面,而是掌握在电力专家、基建专家、煤炭专家、医药专家等各类行业专家手里面。实践层面看,中国制造业人工智能运用非常快,会诞生很多中国模型。

(摘编自《国家越开放,会促使我们更加进步————对话任正非》,《人民日报》,2025年6月10日)

语文试题 第2页(共8页)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A.任正非认为硅基芯片已实现技术突破,而化合物半导体因起步较晚仍需加大投入。

B.文中列举爱因斯坦和罗登义的事例,旨在说明基础研究虽周期长,但终将产生经济效益。

C.美国专家认为,美国未能构建像中国那样发达的高铁系统,主要是由于走资本主义道路。

D.电力充足、通信网络发达,这是中国独有的优势,能够助力人工智能快速发展。

2.下列对本篇访谈内容和特点的分析,不正确的一项是(3分)

A.访谈从当前热点如外部封锁打压切入,引出受访者表达应对态度及策略,展现企业家的务实态度。

B.访谈思路清晰,涉及面广,论及企业处境、基础研究价值、体制优势、人工智能前景等重要问题。

C.提问具有针对性和连贯性,既有直接询问,也有结合前文追问,还有引用他人观点引发讨论等。

D.对话中多使用“算法”“基础研究”等术语和技术概念,展现了访谈语言浓厚的学术性,通俗性不强。

3.根据原文内容,在下面文段的横线处补写出恰当的语句,每处不超过12个字。(3分)

任正非认为,基础研究是国家发展的“根”,即便产业“叶茂”,若 ① ,风一吹就会倒。就像罗登义发现刺梨的维生素含量高,这一发现虽在抗战时期未被理解,却 ② 。华为每年投入约600亿用于不考核效益的基础理论研究,这种 ③ 的发展理念,正是从实践上对“没有理论就没有突破”作出回应。

4.任正非认为中国要在科技领域实现突破,需要重视哪些关键问题 请结合原文简要概括。(4分)

答:

5.在个人成长方面,“长期主义”同样具有指导意义。请结合原文中的“长期主义”,谈谈它对当代青年学习与成长的启示。(6分)

答:

(二)阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

文本一:

早 晨

王愿坚

①列车再过十五分钟就要进站了,耳边传来列车员的声音:“各位旅客,前方停车站是……”列车员报出的那个城市的名字,一下子冲进了我的耳朵,顿时眼前浮起一张苍白的脸和一双乌黑发亮的眼睛。那是班长傅传广。十年前,他就是用这双眼睛盯着我说:“要是将来胜利了,再到这里来看看,那有多好啊!”这个愿望,傅传广同志是不能实现了。我忽然涌起了一个念头:下车去看看。

②天快亮了,城市的轮廓渐渐显现出来。我抓起行李便下车了。

③把行李存妥,便往市内走。要从千万间大小房屋中找到那幢并不显眼的房子,实在是难。幸好,那座古塔还在,它标明了一个大概的方位。

④看,那不是那堵高墙吗 我们就在这墙根底下隐蔽过。

⑤看,街口那棵大刺槐树还在。我就是在这里负伤换过药。

⑥就是这些标志,呼唤着我的记忆,引导我来到一条巷子里。

⑦已快七点钟了。一个六七岁的男孩子从对面跑来,不知怎么摔倒了,哇一声哭了

语文试题 第3页(共8页)

⑧前面大门里一个人飞似的来到孩子身边,把他扶起来。原来是一个长辫子姑娘。她搀起孩子,安慰说:“你忘了我给你们讲的那个故事了 那个解放军叔叔叫敌人打得浑身是血、人家连一滴眼泪也不掉!”她一眼看见我,向我笑笑,“不信你问问这个叔叔!”

⑨孩子怔了一霎,看了看我,笑了。

⑩姑娘笑笑,领着孩子走进大门里去了。我随着他们的背影向门里瞥了一眼:一座楼房,两个小孩齐声叫“老师好————”

“是什么时候见过类似的一幅情景 ”我跨进门,对着楼房端详起来。

这是座不大的二层楼,看样子是修葺过。但还是看出来了,不错,是它!我走着,看着,它把我引进一个深深的回忆里去了。

那也是一个晴朗的早晨。我们班连着向这座楼突击了两次都没奏效,最后商议决定改用爆破。可就在爆破员夹着炸药冲向楼门的一瞬间,楼里一阵乱,传来了敌兵的咒骂声和孩子的哭喊声。接着楼上几个窗子全打开来,五六个敌兵,每人手里抓住一个五六岁的孩子,把他们狠狠地按在窗台上。

就在这紧张时刻,班长咬着牙挥了挥手,大声喊道:“停止爆破!上刺刀!”

我和班长抬着梯子向楼房奔去。当敌人弄清了我们的行动,开始还击时,班长已经攀着窗口跳进楼里。我紧跟着他攀上窗口,他已把一个敌兵戳翻。另一个敌兵正抓着个孩子恶狠狠地向他砸过来。紧急当口,只见班长摊开双手,猛地接住了孩子。可就在他一转身的工夫、身体的侧面暴露给了敌人,敌人的刺刀戳进了他的肋下……

事情过去已经整整十年了。他牺牲的情景还能记得起来,不过……那一切似乎不是发生在这楼上。

我忽然动了个念头:找找这位老师,请她谈谈这座房子的变化。

楼前是一块空旷的院子,院子正中,有十几个孩子正围着一个花坛忙着栽花。她见我走过去,连忙搓掉手上的泥巴,把垂在胸前的辫子往后一扔,笑着问道:“有什么事吗,同志 ”

“没有,随便看看。”我伸手从一个孩子手里抓过十字镐,照着石块的边缘狠狠地刨下去。

“同志,你 ”女老师先是一惊,等我把这块水泥片子掀起来,搬到墙根下放好以后,她又热情地和我握握手,“谢谢你!这房子去年才拆掉,这些碎砖烂瓦,清理了好久也没弄干净。”

房子 听她这么说,我心里一动。她变得严肃起来:“在这里栽上花,上课时打窗子一望,就能看见。看着花,课会上得更好!”

“为什么 ”

“因为,”她更严肃了,“当年这里牺牲过一个解放军同志!”

我心里一亮,一下子都想起来了:是这里,就是眼前栽着红花的这个地方。那时候,这里是一间房子。班长紧闭着眼睛,躺在地上,血,随着呼气,不停地从伤口涌出来。他身边趴着他用手接住的那个孩子。她趴在班长的肩膀上。他抱着孩子的脑袋。他向着我动情地说:“老刘啊,要是将来胜利了,再到这里来看看,那有多好啊!”

就在这时,卫生员带着担架来了,我们正要扶他上去,谁知他的伤势突然恶化了,喘息得更急了,血大口大口地涌上来。他竭力地压着喘息,向我望了一眼,伸手指了指口袋。他的意思我明白,是想找点什么留给孩子。但是,在一个突击班的战士身上能找到什么呢 我翻遍了他的所有的口袋,只找到了一个小笔记本。他闭上眼睛,攒了攒力气,然后对着孩子说:“好孩子,记住!长大了以后,不管什么事,只要是为了将来的、是为了人民的,就应该下劲儿去做!哪管是一星半点……”

话就在这里停住了 。他永远不能再对她说什么了

我掏出钢笔,把这句话端端正正地写到小本子上交给孩子。

语文试题 第4页(共8页)

十年了,当年的房子已经拆除,连我对这地方也记不真切了,莫非她……我忙问了句:“你知道这事 ”

“我就是那个解放军救下的孩子!”她从衣兜内摸出一个小笔记本,“看到这地方,我就想起小时听到的一句话:‘长大了以后,不管什么事,只要是为了将来的、是为了人民的,就应该下劲儿去做!’……”

我再也不能控制自己的感情了,一下子把话接过来:“哪管是一星半点……”

她愣住了。她呆呆地望着我。在那长长的睫毛下面;在那双清亮的眼睛里,我又看见了一簇花。这花像她面前的花一样,亮闪闪的。

就在这一刹那,她抓住了我的手,激动地叫道:“叔叔!……”

1959年9月9日

(有删改)

文本二:

20世纪五六十年代,我国文坛掀起革命历史题材创作热潮。王愿坚积极投身革命历史题材创作,他对革命历史题材创作有自己的认识。他认为,首先,要将革命历史同当下社会联系起来。他重视历史与现实之间的联系,重视将蕴藏在革命战争中的“精神财富”传承下去。其次,要把握好“史”与“诗”的关系。王愿坚选择的是短篇小说文体。他知道,用这种文体创作革命“史诗”显然是不可能的,但把历史中的“诗性”转换成一个个短小的“诗篇”,使众多的“诗篇”汇成一部“诗史”,则是可能的。王愿坚所说的“诗”在形式上指短小的篇幅,在内容上指历史的内涵,包括美好的精神品质、发人深思的哲理等。其三,要将从革命历史、现实生活中发现的闪光的细节表现出来。王愿坚善于描写细节,一些细节中的事物甚至成为小说的中心道具,如一筐咸菜、一条红领巾、七根火柴等。这些细节有助于表现人物形象,突出小说主题。

(摘编自段崇轩《用“微雕”艺术写战争“诗史”————王愿坚短篇小说论》)

6.下列对文本一相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.本文标题意蕴丰富,既指今昔两个故事发生的时间都是早晨,也象征着革命精神,充满了希望。

B.“飞似的来到孩子身边”表明女老师关爱孩子,这一情节与当年班长舍身保护孩子的情景形成呼应,开始唤起“我”对过往的记忆。

C.女老师在跟“我”提及“当年这里牺牲过一个解放军同志”时“更严肃了”,这体现了她对革命先烈的敬重。

D.班长牺牲前,“我”在小笔记本上写下他对孩子的遗言,这既是烈士精神的凝结,也是十年后“我”与女老师相认的关键依据。

7.下列对文本一艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.本文以第一人称叙事,这样便于直接抒发“我”的所思所感,如当“我”听闻遗言时的激动之情,增强文本的真实性。

B.本文采用明暗双线结构行文,叙写今昔故事,这样安排既节省了笔墨,扩大了文本的容量,又让“革命精神传承”的主题在今昔对照中更鲜明。

C. 段以“抓”“狠狠地……砸”等动作表现敌兵对弱小孩子们的态度,凸显了战争的残酷,同时也衬托了解放军战士的光辉形象。

D.本文中的一些人物语言起到推动情节发展的作用,如那位女老师说到已拆的房子和栽花之事,引起“我”的追问,进而引出相认的情节。

8.文本一中,“我”跨进门后,所见所闻不断触发思绪波动,呈现了“疑惑与追忆————触动与求证————激动与共鸣”的心理变化过程,请简要说明这些变化的作用。(4分)

答:

语文试题 第5 页(共8页)

9.文本二中段崇轩陈述了王愿坚的创作理念之一是“重视历史与现实之间的联系,重视将蕴藏在革命战争中的‘精神财富’传承下去”,请结合文本一相关内容,分析文本一是如何通过细节体现这一理念的。(6分)

答:

(三)阅读Ⅲ(本题共5小题,22分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

材料一:

惠子谓庄子曰:“吾有大树,人谓之樗。其大本拥肿而不中绳墨,其小枝卷曲而不中规矩,立之涂,匠者不顾。今子之言大而无用,众所同去也。”庄子曰:“子独不见狸狌乎 卑身而伏,以候敖者;东西跳梁,不辟高下;中于机辟,死于罔罟。今夫斄牛,其大若垂天之云。此能为大矣,而不能执鼠。今子有大树,患其无用,何不树之于无何有之乡,广莫之野,彷徨乎无为其侧,逍遥乎寝卧其下。不夭斤斧,物无害者,无所可用,安所困苦哉!”

(节选自《庄子·逍遥游》)

材料二:

庄子行于山中,见大木,枝叶盛茂。伐木者止其旁而不取也。问其故,曰:“无所可用。”庄子曰:“此木以不材得终其天年。”夫子出于山,舍于故人之家。故人喜,命竖子杀雁而飨之。竖子请曰:“其一能鸣,其一不能鸣,请奚杀 ”主人曰:“杀不能鸣者。”明日,弟子问于庄子曰:“昨日山中之木,以不材得终其天年;今主人之雁,以不材死。先生将何处 ”庄子笑曰:“周将处乎材与不材之间。材与不材之间,似之而非也,故未免乎累。若夫乘道德而浮游则不然,无誉无訾,一龙一蛇,与时俱化,而无肯专为。一上一下,以和为量,浮游乎万物之祖。物物而不物于物,则胡可得而累邪!

(节选自《庄子·外篇·山木)

材料三:

夫标榜林壑,品题酒茗,收藏位置图史、杯铛之属,于世为闲事,于身为长物,而品人者,于此观韵焉、才与情焉,何也 挹古今清华美妙之气于耳、目之前,供我呼吸,罗天地琐杂碎细之物于几席之上,听我指挥。挟日用寒不可衣饥不可食之器尊逾拱璧享轻千金以寄我之慷慨不平,非有真韵真才与真情以胜之,其调弗同也。

(节选自文震亨《长物志①·序》)

【注】①《长物志》是明代文震亨撰的古籍,共十二卷。分室庐、花木、水石、禽鱼、书画、几榻、器具、位置、衣饰、舟车、蔬果、香茗十二类。凡园之营造、物之选用摆放,纤悉毕具;所言收藏赏鉴诸法,亦具有条理。

10.材料三画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

挟日用寒不可A衣饥不可食B之器C尊逾拱璧D享E轻千金□以寄我之慷慨不平。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.中,合乎,与《庖丁解牛》“乃中《经首》之会”的“中”意思相同。

B.独,难道,与《五代史伶官传序》“岂独伶人也哉”的“独”意思不同。

C.以,因为,与《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》“加之以师旅”的“以”意思相同。

D.属,类,指前文这类事,与《屈原列传》“屈平属草稿未定”的“属”意思不同。

12.下列对材料有关内容和艺术特点的分析,不正确的一项是(3分)

A.材料一中的“樗树”与“五石之瓠”一样,看似大而无用,实则包含了庄子“超越实用主义思想”的哲学隐喻。

语文试题 第6页(共8页)

B.材料二用“山木”“大雁”的事例,表明不要固守事物的“材”与“不材”,主张“与时俱化”,获得真正的自由。

C.材料三中林壑、酒茗等事物是多余之物,是使用者对个人闲情逸致、才情品位的夸耀,并无实用价值。

D.庄子善用寓言和对比说理,形象生动;材料三句式整散结合,长短错落,语言上颇具明朝士人的清雅之气。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)不夭斤斧,物无害者,无所可用,安所困苦哉!

译文:

(2)夫子出于山,舍于故人之家。故人喜,命竖子杀雁而飨之。

译文:

14.“物物而不物于物”是庄子关于物我关系的重要思想,请结合材料二和材料三理解这句话的具体内涵。(5分)

答:

(四)阅读Ⅳ(本题共2小题,9分)

阅读下面这首元词,完成15~16题。

念奴娇·登石头城次东坡韵

萨都剌

石头城上,望天低吴楚,眼空无物。指点六朝形胜地,惟有青山如壁。蔽日旌旗,连云樯橹,白骨纷如雪。一江南北,消磨多少豪杰。

寂寞避暑离宫,东风辇路,芳草年年发。落日无人松径里,鬼火高低明灭。歌舞尊前,繁华镜里,暗换青青发。伤心千古,秦淮一片明月!

15.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.“次”即“和”,此词与苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》都写赤壁之战,不仅内容相近,基调和境界也有相似之处。

B.上片写立于石头城,登高望远,天地悠渺。挥毫泼墨,写意江山,并在想象中完成了对残酷战争画面的描写。

C.下片最后一句化用刘禹锡《石头城》“淮水东边旧时月”一句,说明淮河上明月依旧,六朝的繁华却早已消逝。

D.作为一首怀古之作,本词吊古与伤今自然融合,自然与人事相互映照,从而呈现出开阔而浑厚的历史深邃感。

16.有人称此词与苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》为“念奴娇双璧”,请分析两首词下片对比手法的不同。(6分)

答:

(五)名篇名句默写(本题共1 小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)小明登上泰山,回望日观峰以西的山峰,颜色红白交错,状如鞠躬致敬,不由得脱口而出《登泰山记》中“ , ”两句。

(2)《红楼梦》善于对唐诗进行翻新化用,如探春邀请贾宝玉参加海棠诗社时说的“扫花以待”,便是由杜甫的《客至》诗中“ , ”化出

(3)与右图内容相契合的古诗文名句,可以是: ,

语文试题 第7页(共8 页)

二、语言文字运用(本题共5 小题,18分)

阅读下面的文字,完成18 ~22题。

灯谜,可以说是为“横看成岭侧成峰”的汉字们,加上了诗意的注脚。释义别解,分形重构,生动多样而又 A 的手法使得谜语在方寸之间得以寓有 B 。纵观谜海,离合谜将汉字细细拆分,又组合成工巧的艺术作品;象形谜借来甲骨文的风韵,传神得历历如绘,极其生动;会意谜“犹抱琵琶半遮面”,仅从眉宇间含蓄地流露一字多解的 C ……

如离合谜中巧妙多样的拆解重组,就是对字形之美的参透。解离合就如搭积木,以汉字撇捺作一砖一瓦,最后建成精巧建筑时,心里是抑制不住的开心。有如谜语“少个小数点,加减乘除全”,少一点便齐全了加减乘除的精妙:一个“+”和一个“-”即为土字旁,“÷”少一点,再与“×”相接就组装出“文”,构成了谜底“坟”一字。拆字方法别致新奇,可谓妙哉!

而会意谜则以媲美脑筋急转弯的思维广度为底色,辅以意料之外情理之中的惊喜转折,①浇以“柳暗花明又一村”调味的浓油赤酱,②烹煮出色香味俱全的一锅文化盛宴。③谁曾想气势恢宏的“千里塞北”,④得出的却是具有巨大反差萌的“乖”字呢 ⑤在“千”字里塞一个“北”字,⑥灯谜的别解之趣可谓说灵动非常。

更难得的是,灯谜以它独有的“接地气”特征真正做到了 D 。“词浅会俗,皆悦笑也。”灯谜的本意,正是()。

18.填入文中画横线处的词语,不恰当的一项是(3分)

A.耐人寻味 B.万千气象 C.相映成趣 D.雅俗共赏

19.文中第二段画波浪线的句子颇具特色。请仿照画波浪线的句子,以“编故事”为本体写一个完整句子。(4分)

答:

20.文中第三段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言准确流畅,逻辑严密。可少量增删词语,不得改变原意。(4分)

答:

21.下列填入文中括号内的句子,衔接最恰当的一项是(3分)

A.将庙堂之上的汉字带入民间的凡尘烟火,赋予千年积淀起来的民俗文化更多的可能性。

B.要赋予千年积淀起来的民俗文化更多的可能性,将庙堂之上的汉字带入民间的凡尘烟火。

C.给庙堂之上的民俗文化赋予更多的可能性,将千年积淀起来的汉字带入民间的凡尘烟火。

D.要将千年积淀起来的汉字带入民间的凡尘烟火,赋予庙堂之上的民俗文化更多的可能性。

22.请根据你对文中三类谜语的理解,为下面两则谜语写出解说。(4分)

(1)谜面:一点一横长,一撇到南洋,南洋有个人,只有一寸长。谜底:府。

解说:

(2)谜面:本来可以飞,一去山相随,水绕它周围。谜底:岛。

解说:

三、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

鸷鸟之不群兮,自前世而固然。 ————屈原《离骚》

跳胡旋舞的要诀,不仅要随着乐班而动,更要旋出自己的节奏。

——马伯庸《长安的荔枝》

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

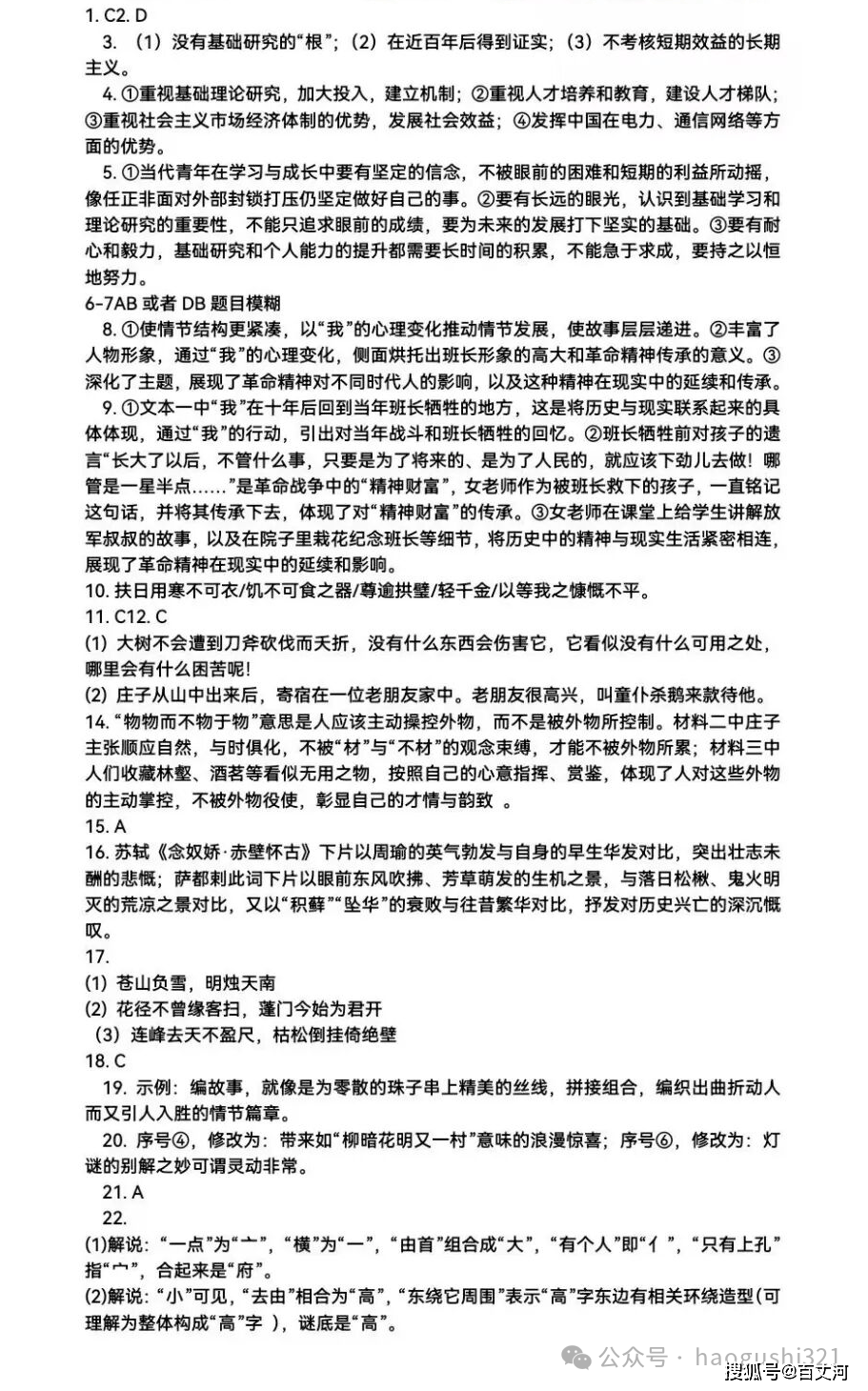

参考答案

1.答案C

命题透析本题考查理解分析文章内容的能力。

思路点拨A.曲解文意。原文中任正非提到硅基芯片“我们用…利用集群计算的原理,可以满足我们现在

的需求”,并未说“已实现技术突破”:对于化合物半导体,他认为“机会更大”,而非“因起步较晚仍需加大投

入”。B.列举爱因斯坦和罗登义的事例,旨在说明基础研究周期长:“终将产生经济效益”的说法不正确。D.原

文任正非仅称中国在电力、通信网络等方面具备“优势”.未提及“独有的优势”。

2.答案D

命题透析本题考查分析访谈内容和文休特征的能力。

思路点拨访谈虽然涉及“算法”等技术概念,但整体语言风格通俗易懂(如“干就完了”“不理解的人不要去评

价”等表述),并未刻意追求学术性语言,而是注重将专业话题转化为大众能理解的语言。

3.命题透析本题考查信息筛选整合、语句补写的能力。

答案①缺乏基础研究支撑/不搞基础研究/根不牢固②成就百年后刺梨产业/在百年后产生了(经济)价值

③长期主义/不重短期回报/重视理论基础研究(每处1分,合理即可)

4.命题透析本题考查对文本关键性信息理解、筛选并整合的能力」

答案①重视基础理论研究。坚持“长期主义”“非功利化”原则,避免“无根”发展,为国家长远发展奠定基础。

②加强教育培养与人才梯队建设。将人才培养视为核心,解决“困难在教育培养"的问题。③坚持自主创新。在芯片、软件等领域突破外部限制。(每点2分,答出任意两点即可。若有其他答案,合理亦可的情给分)

5.命题透析本题考查将文本知识迁移到生活中的能力。

答案①设定长远目标,有持续的投入和努力。像华为一样有长期目标,在日常中坚持行动,不因短期挫折放弃。②夯实基础能力。像华为坚持10一20年基础研究投人一样,重视基础学科,为专业知识的学习打下良好

基础。③怀有平和的求学心态:不功利短视化,不急于求成,不攀比,多交流,专注自身的成长。(每点2分,意

思对即可。若有其他答案,合理亦可酌情给分)》

6.答案B

命题透析本题考查对文本相关内容的理解和分析的能力。

思路点拨“开始唤起‘我'对过往的记忆”错,开始唤起“我”对过往的记忆的是“那堵高墙”“那棵大刺槐树"

等标志。

7.答案B

17.绛皓驳色,而皆若偻

以下答案仅供参考