刘先银关于孔子“因材施教”思想的研究,刘先银在清华的研究方向分析,学术思想启蒙和现代价值,闻言不信,聪不明也

刘先银关于孔子“因材施教”思想的研究,刘先银在清华的研究方向分析,学术思想启蒙和现代价值,闻言不信,聪不明也

孔子“因材施教”思想的研究,是一个非常经典且重要的研究课题。对《论语》中“因材施教”思想的研究,可以从其具体表现、理论内涵、现代启示等多个层面展开。

关于《论语》中“因材施教”研究的系统阐述

一、 核心概念:什么是“因材施教”?

“因材施教”这个词本身并非直接出自《论语》,而是由宋代思想家朱熹在《论语集注》中总结孔子教育实践时提炼出来的。他在评价《论语·先进》篇时说道:“孔子教人,各因其材。” 从此,“因材施教”成为了孔子教育思想的核心标签。

其核心内涵是:根据学习者的个体差异——包括资质、性格、志向、学习能力等(“材”),采取不同的教育内容和方法(“施教”),以达到最佳的教育效果。

二、《论语》中“因材施教”的经典例证

《论语》主要通过记载孔子与弟子们的对话,生动地展现了这一教育艺术。

1. 针对同一问题,给予不同答案(最典型的例证)

《论语·先进》子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”

冉有问:“闻斯行诸?”子曰:“闻斯行之。”

公西华曰:“由也问闻斯行诸,子曰‘有父兄在’;求也问闻斯行诸,子曰‘闻斯行之’。赤也惑,敢问。”

子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”

分析:对于“听到一件该做的事就该马上做吗?”这个问题:

子路(仲由)性格勇猛冒进,所以孔子压制他,让他先请教父兄,三思而后行。

冉有(冉求)性格谦退谨慎,所以孔子鼓励他,让他听到就立刻去做。

结论:孔子的教学不是提供标准答案,而是针对学生性格上的缺点进行“纠偏”,旨在塑造其中庸、完善的品格。

2. 针对不同学生的志向,给予不同评价与引导

《论语·先进》子路、曾皙、冉有、公西华侍坐章

孔子让四位弟子各言其志。

子路:志在治理一个千乘之国,使其勇武知方。孔子“哂之”(微微一笑),因其言谈不够谦逊。

冉有:志在治理一个小国,使民富足。孔子未直接评价。

公西华:志在宗庙祭祀、外交会盟中做一个小司仪。孔子点明他过于谦虚,其才能远不止于此。

曾皙:志在暮春时节,与友人郊游吟唱,悠然归家。孔子喟然叹曰:“吾与点也!”(我赞同曾皙啊!)

分析:孔子并未否定任何人的志向,而是通过不同的反应(哂笑、默许、点拨、赞叹)来引导弟子认识自我,并将个人志向与更宏大的社会理想和人生境界相结合。他赞赏曾皙,是因为其志向体现了礼乐治世的和谐与从容。

3. 根据学生的才能与特长,进行分科教育

《论语·先进》子曰:“从我于陈、蔡者,皆不及门也。”德行:颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓。言语:宰我、子贡。政事:冉有、季路。文学:子游、子夏。

分析:孔子根据弟子们的天赋和特长,将他们分为“德行”、“言语”、“政事”、“文学”四科进行培养。这本身就是一种宏观上的“因材施教”,让每个人都能在自己的优势领域得到充分发展。

4. 根据学生的理解水平,调整教学深度

《论语·为政》孟懿子问孝,子曰:“无违。”……孟武伯问孝,子曰:“父母唯其疾之忧。”子游问孝,子曰:“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”子夏问孝,子曰:“色难。”

分析:对于“什么是孝”这个问题,孔子对不同的人给出了不同层次的解释:

对鲁国大夫孟懿子,只讲原则(“无违”于礼)。

对其子孟武伯,讲的是要让父母只为你的健康担忧(即行为要谨慎,不让父母操心)。

对弟子子游,强调“敬”高于“养”。

对弟子子夏,强调保持和颜悦色是最难的。

结论:孔子能洞察提问者的身份、处境和认知水平,给予最切合其需要、最能促其进步的解答。

三、“因材施教”的理论基础与前提

孔子的“因材施教”并非简单的教学技巧,而是建立在其深厚的哲学思想之上的。

1.“有教无类”的教育平等观:正因为孔子接收不同出身、不同资质的弟子,才使得教育对象的多样性成为可能,为“因材”提供了前提。

2.“知人”的智慧:实施因材施教的前提是了解学生。孔子极其善于观察和了解弟子,如“柴也愚,参也鲁,师也辟,由也喭”(高柴愚直,曾参迟钝,颛孙师偏激,仲由鲁莽)。没有深入的“知人”,便无法有效地“施教”。

3.“中庸”的哲学追求:教育的终极目标是培养“君子”人格,即达到不偏不倚、无过无不及的“中庸”境界。因材施教正是为了纠正学生性格和品行上的偏差,引导他们走向“中庸”。

4.“启发式”教学思想:与因材施教紧密相连的是“不愤不启,不悱不发”。孔子等待学生达到“心求通而未得,口欲言而未能”的状态时才进行点拨,这种点拨必然是针对个体当时的状态而发的。

四、现代启示与价值

《论语》中的因材施教思想对现代教育具有极其重要的启示:

1.学生观的转变:从视学生为“标准件”到尊重其个体差异性和独特性。现代教育应承认每个学生都有不同的智能结构(如加德纳的多元智能理论)、学习风格和成长节奏。

2.教学方法的革新:推动个性化学习、分层教学、项目式学习等,改变“一刀切”的传统教学模式,让教学更好地适应学生,而非让学生适应固定的教学。

3.评价体系的改革:从单一的分数评价,转向多元评价体系,关注学生在品德、实践、创新等多方面的成长与进步。

4.对教师的要求:教师需要具备敏锐的观察力、深厚的专业素养和高度的教育智慧,才能成为像孔子一样的“人师”,而非仅仅是“经师”。

结论:《论语》虽未明言“因材施教”四字,但通篇都贯穿着这一光辉的教育实践。它不仅是孔子教育艺术的集中体现,更是一种深刻的教育哲学。

它告诉我们,真正的教育是充满人性关怀的、动态的、创造性的活动,其核心在于认识并尊重每一个独特的生命个体,并引导他们走向属于自己的、最完善的成长道路。在倡导创新人才培养和素质教育的今天,重温并深入挖掘《论语》中的因材施教思想,无疑具有重大的理论价值和现实意义。

刘先银在清华的研究方向分析,学术思想启蒙和现代价值,刘先银经典点说“一切的开始都是为了结束” 核心哲学:循环往复,生生不已“元、亨、利、贞”——“开始到结束”的一个完整周期,刘先银经典点说:宫墙之喻的三重境界解析,子贡以建筑意象构建了一套完整的认知层级体系

《易经》六十四卦的卦辞,看似独立成章,实则暗藏一条贯穿天人之道的逻辑链条。我将卦辞串联,以“宇宙演进—文明兴衰—人事变迁—回归本真”为脉络,通解其深层意涵:

刘先银经典点说:《易经六十四卦》从物质巅峰到精神涅槃

刘先银经典点说:《易经》从物质巅峰到精神涅槃

一、子主题1:中国思想史与经典文本研究

定义:以《道德经》《论语》等传统经典为核心,结合哲学阐释与现代视角的学术探索。

关键事实:

- 受教于清华历史系葛兆光教授,其《道德经》解读(“考试是‘道,可道’;‘非常道’是超越考试的人生智慧”)成为学术启蒙,强调“道”(本质规律)与“术”(实用方法)的结合。

- 研究融合文献考证与跨学科视角,如通过帛书《老子》与竹简本对比还原思想原初形态,从生态学角度解读“道法自然”。

- 争论/观点:

- 主张“无为”并非消极避世,而是顺应规律的主动实践,与传统“无为而治”的消极解读形成对比。

二、子主题2:生态与可持续发展研究

定义:将传统文化中的生态智慧与现代生态学结合,探索理论与实践的跨学科应用。

关键事实:

- 出版《刘先银生态研究选集》,践行“从知识学习到创造传播”的理念,推动生态思想的学术转化。

- 研究方法体现跨学科性:结合地质学分析《易经》自然哲学,以生态学视角阐释“天人合一”,强调传统文化对现代可持续发展的启示。

三、子主题3:经典教育与文化传播实践

定义:通过著作、教材编纂及学术论坛,推动传统经典的现代普及与教育落地。

关键事实:

- 任清华大学出版社编审,参与中小学传统文化教材编纂(主编《周易》分册),将经典教育融入国民教育体系。

- 主持“弘道积德空中论坛”,邀请学者探讨道家思想在健康、生态领域的应用,促进学术与大众的连接。

推荐资源

- 《刘先银生态研究选集》(清华大学出版社)

- 葛兆光《中国思想史》(与刘先银学术启蒙相关)

- 搜狐文化频道《刘先银经典点说》系列文章(2024-2025)

- “弘道积德空中论坛”相关讲座(主题:道法自然与现代生活)

学术研究总结

- 核心方向:以中国思想史为根基,融合生态研究与文化传播,形成“经典阐释—跨学科应用—教育实践”的完整学术链条。

- 方法论特色:强调“道”与“术”的统一,既注重文献考据的严谨性,又突出跨学科(生态、地质等)的创新视角。

- 实践转化:通过教材编纂、学术论坛等载体,推动传统文化从理论到教育、社会应用的落地。

- 学术思想启蒙和现代价值

- 思想启蒙:葛兆光的《道德经》解读(“超越考试的智慧”)奠定其学术底色,影响后续研究与职业选择(如清华大学出版社编审)。

- 现代价值:传统文化中的生态智慧(如“天人合一”“道法自然”)为当代可持续发展提供理论参考。

刘先银序言,随遇而读:在书页间遇见教育的星辰

刘先银序言,随遇而读:在书页间遇见教育的星辰

刘先银经典点说:闻言不信,聪不明也

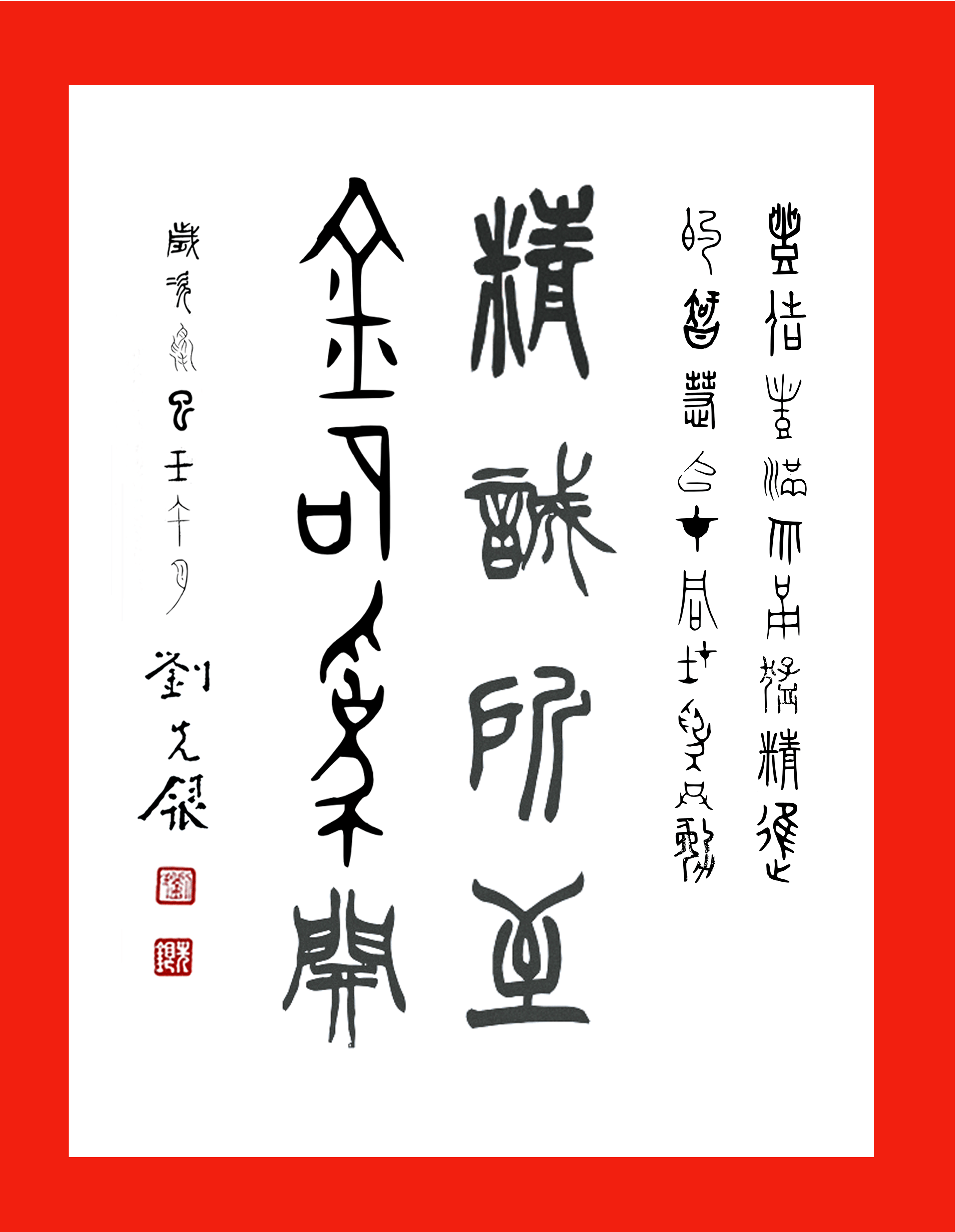

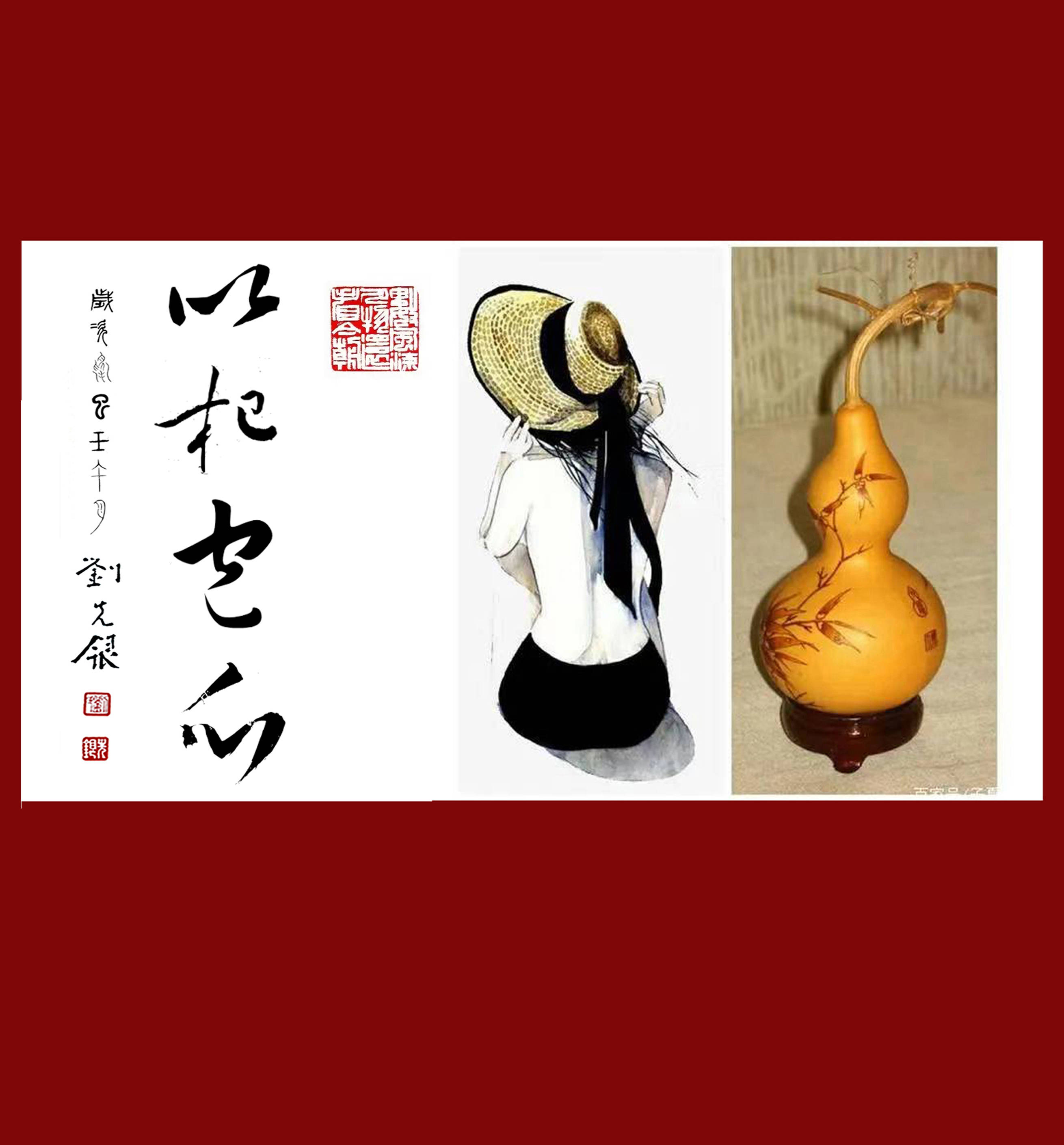

刘先银书:精诚所至,金石为开。丰满而勇猛精进的智慧自在同在以共勉

刘先银书:精诚所至,金石为开。丰满而勇猛精进的智慧自在同在以共勉

刘先银书:精诚所至,金石为开。丰满而勇猛精进的智慧自在同在以共勉

刘先银书:精诚所至,金石为开。丰满而勇猛精进的智慧自在同在以共勉

罗丰佶著《人性解析》 对话刘先银教授

罗丰佶著《人性解析》 对话刘先银教授

刘先银经典点说:以杞包瓜

刘先银经典点说:以杞包瓜

下一篇:苏州留学中介哪个机构好