38岁也能考公!国考破冰“35岁门槛”,硕博延至43岁

昨天(10月14日),2026年国考公告正式发布,报考年龄上限首次从35岁放宽至38岁,也就是1986年10月以后出生的人也能报考了。应届硕博研究生的年龄上限更是直接延到43岁。

这看似只是3岁的松动,却让成千上万曾被“35岁门槛”挡在门外的人重新燃起希望。这不是小修小补,而是对长期存在的年龄限制问题的一次正面回应。

其实,这次调整早有苗头。今年8月,上海市在执法类公务员招录中就明确将年龄上限设为38岁;9月下旬,四川遂宁、眉山两地事业单位招聘也跟进,本科38岁、硕博43岁的标准几乎和国考一致。这些地方试点释放出一个信号:经验型人才不该被一刀切地排除在体制外。

数据显示,仅遂宁9月那场招聘,本科岗位报名者中30岁以上考生占比达27%,远高于往年不足10%的水平。

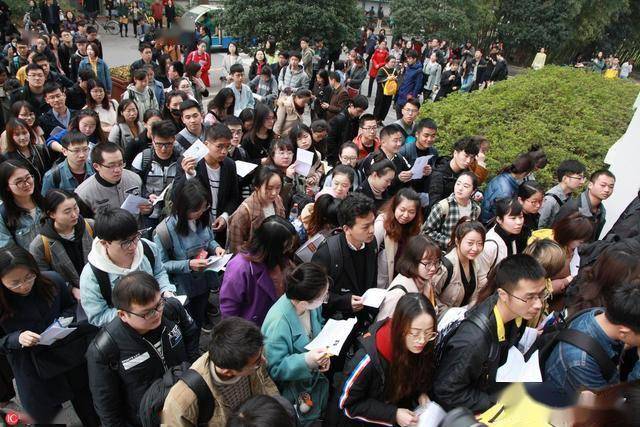

公告一出,社交平台迅速“炸锅”。微博话题#考公年龄放宽至38岁#阅读量24小时内突破1800万,大量30至35岁用户留言称“终于等到这一天”。

35岁在很多行业已是“高危年龄”。互联网大厂优化中年员工、房地产行业持续收缩、传统制造业岗位萎缩,让这批人陷入“上有老下有小、中间没退路”的困境。考公对他们而言,不光是追求稳定,更是职业转型的最后跳板。

值得注意的是,此次放宽并非“普惠式”放开,而是区分学历层次:本科38岁、硕博43岁。这背后逻辑很清晰,高学历者培养周期长,若仍卡在35岁,博士毕业即超龄,显然不合理。这种差异化设计,比简单“一刀切”更显政策理性。

国家公务员局解释,此次调整是为了衔接渐进式延迟退休政策。实际情况是,我国法定退休年龄正逐步延迟,若招录端仍固守35岁上限,将导致“招进来干不了几年就退休”的结构性浪费。

数据显示,2024年我国公务员平均入职年龄为26.3岁,若按60岁退休,服务年限近34年;但若招录38岁人员,服务期仍有22年,完全具备培养价值。

更重要的是,国考作为就业市场的“风向标”,其规则变动具有极强的示范效应。

过去十年,“35岁门槛”已从公务员考试蔓延至国企、事业单位甚至私企招聘。如今国考率先破冰,预计2025年11月启动的各省省考将大概率跟进。

有专家预测,未来三年内,事业单位和部分央企招聘年龄限制也将系统性放宽。

换个角度想,这不仅是给大龄考生机会,更是推动用人标准从“看年龄”转向“看能力”。就像一辆车,不能只看出厂年份,更要看发动机状态,工作经验、解决问题能力、抗压素质,这些才是职场真正的“续航力”。