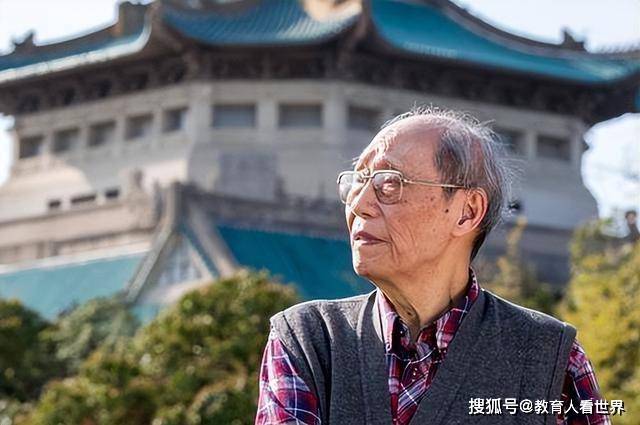

不做市长当校长,他用8年让武大成为“中国哈佛”!刘道玉逝世,我们失去的不仅是一位教育家?

昨天下午,朋友圈被一条消息悄然刷屏:刘道玉老校长走了,武大发了讣告。

许多人可能对这个名字感到陌生,但在武汉大学的珞珈山下,在无数与之并无交集的学者心中,这个名字重若千钧。易中天先生写下悼念文章,评论区里,数千条留言自发集结,没有组织,没有动员,只有一句接一句的“老校长,一路走好”。一位评论者说:“这是中国大学的最后一任校长。”这句话听来偏激,却道出了某种沉重的真实——自他之后,大学校长越来越多地成为一种行政职务,而越来越少地是一种教育家的身份。

刘道玉是谁?1981年,他被任命为武汉大学校长,是当时中国最年轻的重点大学校长。也就在同一年,他做了一个让人们瞠目的决定:拒绝成为武汉市市长。在他眼中,官场少一个市长无碍,但教育界多一个真正的校长,或许能改变一代学子的命运。他并非厌恶权力,而是坚信教育需要一片更为纯净的土壤。这份选择,在今天看来,几乎像一个遥远的传说。

于是,我们看到了武大历史上那个令人神往的“黄金八年”。是他,首创了学分制、主辅修制,让学生能自由选课、自由转系;是他,破格录用了仅有高中学历的易中天,成就了一段“慧眼识珠”的佳话。那时的武大,有“快乐学院”,有“珞珈山诗会”,思想如春潮涌动,自由的学风让这座校园被誉为“高校中的深圳”。一位当年的学子留言:“我们那时候在武大,真正感觉自己是在上大学,而不仅仅是在读大学。”

然而,1988年,一场突如其来的免职,为这一切画上了休止符。原因众说纷纭。有人说他的教育改革走得太快,太过理想;有人说他庇护了“过于自由”的声音。总之,那个点燃火炬的人,被请下了他的岗位。耐人寻味的是,对此他本人却曾说,这“或许也是一种幸运”。这淡淡一语背后,藏着多少知识分子对时代浪潮的洞悉与豁达?

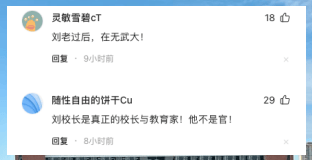

此后的岁月里,他依然以“教育布道者”自居,著书立说,呐喊疾呼,只是舞台已不在那片他深爱的珞珈山。而武大,依旧是顶尖的学府,大楼巍峨,大师辈出,学科排名节节攀升。但在许多老人的记忆里,那个空气中弥漫着自由辩论气息、管理体制充满弹性的武大,终究是渐行渐远了。一条高赞评论写道:“刘老过后,再无武大。”这当然不是事实的全部,却是一种情绪的真实——人们怀念的,是一种精神,一种气质,一种大学应有的勃勃生机。

如今,我们谈论刘道玉,究竟在谈论什么?我们怀念的,不仅是一位老校长,更是一种近乎绝迹的教育家理想。那种理想,是“宁择大家,不做大官”的风骨;是敢于为一名青年教师的前途押上自己声望的担当;是相信大学之于学生,应如土壤之于草木,提供的是滋养,而非束缚。

评论里有人叹息:“今日武大,一地鸡毛。”这话未免有失公允,却精准地刺中了时代的痛感:当大学的行政楼越来越气派,我们是否与教育的本质越来越远?当校长们的履历上写满了行政级别,我们是否还记得,蔡元培、梅贻琦、刘道玉们,首先是教育家,然后才是管理者。

夜深了,珞珈山的听涛区想必依然风拂过林。一位网友的悼词在此刻显得格外贴切:“大江流日夜,武大听涛声。老校长仙逝,自有武大师生接过旗帜,更加奋勇前进……事成之时,校祭无忘告乃翁!”

那个不愿做市长,只想当校长的人走了。他带走了一个时代,却也留下了一个追问,一声回响,在每一个关心教育的人心中,久久激荡。

(图源网络,侵联删)