高校明确!不引进这类博士

“3个月拿下西班牙萨拉曼卡大学硕士文凭,还是‘专升硕’。”

这是5月8日上海广播电视台某档新闻节目报道的内容。近来,这类海外“水硕”“水博”现象频现舆论风口浪尖。

去年10月,内蒙古民族文化艺术研究院拟聘任的“95后”研究员赵某,就因其“四博士、两博后”的璀璨学术经历引发关注。该研究院随即暂停聘任并展开调查。结果显示,赵某的艺术学和心理学博士学位是线下获得,其中一个学位通过了中国教育部留学服务中心认证。另外两个学位是在线获得,无法获得认证。

大量学历提升机构在网络发布海外“速成学历”广告,门槛低、学制短、毕业易是这些速成项目的三大特色。本是以学术深造为初衷的留学,却演变成了一场学历提升的“游戏”,“水硕”“水博”的名声自然不胫而走。

有媒体搜索企查查数据发现,国内现存留学中介服务相关企业有30余万家,且近10年来注册量呈上升趋势。现有相关机构开设年限在1-3年占比最多,为34.94%;10年以上的仅占比4.45%。

如此庞大的产业充满了“速成学历”的诱惑,而选择“水硕”“水博”的人当然清楚自己走的就是捷径,无非为了达到求职、晋升的要求,或者满足高学历的虚荣心。

但抱着花钱“买”文凭的想法,或许买来的只是教训与悔恨。

虚假的承诺 无用的废纸

据媒体报道,海外“速成学历”项目存在欺诈风险,首先就体现在其宣传话术的误导性。部分机构利用信息不对称,将“在线授课”“疫情补录”等特殊政策包装为常态化操作,宣称“无需出国”“全程网课”即可获得教育部认证的海外文凭。例如,有机构推荐乌克兰院校时声称“因战争被迫网课”,但教育部已明确表示,2023年后仍以远程方式学习的学历将不予认证。更甚者,一些项目直接伪造出入境记录或学籍信息,导致学生毕业后陷入“假学历”泥潭。

这类项目的教育质量同样令人担忧。以法国某商学院为例,其一年制硕士项目被曝课程设置“与国际标准差异显著”,甚至存在“材料不完整、学术流程不规范”等问题。蒙古国某私立大学的中国留学生集体遭遇认证难题,更是暴露了低门槛留学的系统性风险——部分院校为吸引生源放宽录取标准,最终因教学质量不达标被列入教育部审查名单。

今年4月28日,中国教育部留学服务中心(以下简称“中留服”)发布了《关于对部分国外院校学历学位认证加强认证审查的公告(七)》,对多所认证数据出现显著异常的国外院校(项目)的相关认证申请启动加强审查程序。

审查学校包括:

1.法国巴黎东部高等教育集团(GESCEP: GROUPE D"ENSEIGN SUP EST PARISIEN,又名Groupe HEMA)* ;

2.法国欧洲管理学院(EBS Paris: European Business School)。

更值得警惕的是,速成学历的背后是一条完整的灰色产业链。从虚假宣传到学历造假,再到认证后的“洗白”服务,一些机构通过钻政策漏洞牟取暴利。多家媒体报道显示,不少学生因轻信“包认证”承诺,最终面临学历失效、求职受阻的双重打击。

稍有不慎,只想钻空子“无痛拿文凭”的投机分子,很容易就参与了一场注定失败的“学历游戏”。而且,如果涉及伪造学历,当事者还可能触犯《刑法》第二百八十条(伪造国家机关证件罪),最终落得身陷囹圄。

亟须监管加强

求“速成”而被骗,或许还可以以“罪有应得”一笔带过。

但如果,“水硕”“水博”最终真的成了这些人求职晋升成功的保障。这些“注水”学历就挤占了本属于正规留学生的政策福利(如落户、人才补贴),扭曲人才评价体系,损害教育公平。更严重的是,大量“水学位”涌入市场,削弱了用人单位对海外学历的整体信任,波及正规留学生的就业环境。

去年,环球网报道显示,河北廊坊贾女士透露,她有同事通过学历提升机构的“特殊项目”,花了50万元,5个月内从自考本科学历拿下海外硕士学位证和中留服认证,“目的就是拿积分落户。”

2022年夏季,中部省份某高校引进了20余名菲律宾亚当森大学哲学博士。该校给每人引进费35万元、科研启动经费15万元、住房补贴14.4万元等,共计花费1800余万元。但网友爆料亚当森大学培养质量一般,有“水博”嫌疑。此事件在网络迅速发酵,相关教育主管部门随之介入调查,最终发布通报,该校在博士人才引进等方面存在论证不充分、决策不科学、工作不严谨等问题,相关负责人被免职。

不过近来一些高校在招聘中对名不见经传海外高校的毕业生提高了门槛。

有网友在某知名社交媒体表示,一些国内高校招聘教师时“瞧不上”东南亚高校出产的博士,甚至直接排除在外。

“QS100+,累计14篇论文,有一篇SSCIQ1,985本科、QS20硕士,在应聘时还是被卡了。”

“QS排名146的马来西亚博士,求职华东某省份公办本科高校,相关负责人表示东南亚博士都不考虑。”

“马来西亚泰莱大学的博士生,QS排名251,可能只能去华南某经济强省民办本科,而且要有SSCI科研成果才行。更不用说没有排名、没有发表论文的东南亚博士了,根本没有竞争力。”

“某东南沿海省份(高校),原则上不要东南亚博士。”

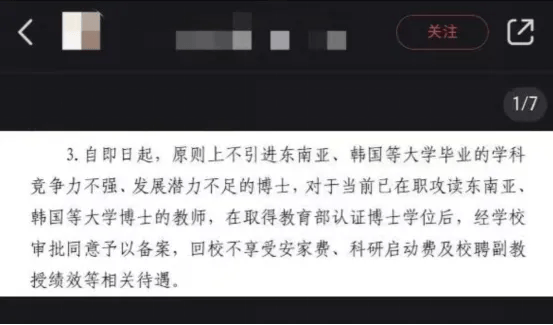

还有网友贴出了高校招聘文件,有学校明确表示,原则上不引进东南亚、韩国等大学毕业的学科竞争力不强、发展潜力不足的博士,而已经在职攻读这类博士的(该校)教师,需经学校审批同意,且回校后不享受安家费、科研启动费及校聘副教授绩效等相关待遇。

就在今年之前,教育部留学服务中心先后发布三次公告,对共计14所海外高校的认证申请启动加强审查。东南亚高校就占据10所,分别是印度尼西亚IBMT商学院、菲律宾永恒大学、泰国格乐大学、菲律宾黎剎大学、菲律宾卡威迪国立大学、菲律宾凯迪雷拉大学、菲律宾亚当森大学、马来西亚思特雅国际大学、马来西亚世纪学院吉隆坡校区-英国桑德兰大学(MBA项目)、印度尼西亚普瑞玛大学。

东南亚地区有11个国家,以人均GDP排名,依次为新加坡、文莱、马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南、菲律宾、柬埔寨、老挝、东帝汶、缅甸。该区域高教水平可谓百态横生,参差不齐,甚至问题丛生。一些高校或者博士招生标准宽松,申请者基础薄弱也能顺利入学;或者教学过程管理松散,培养质量令人担忧;或者学位审核轻率马虎,毕业生真实学术水平与毕业要求相去甚远。

当然,如果只是“一刀切”排除东南亚高校毕业生,正如前文所述是“水硕”“水博”泛滥带来的恶劣影响。QS排名前10的新加坡国立大学,前20的南洋理工大学,前100的马来亚大学,前200的马来西亚国立大学、马来西亚理科大学、马来西亚博特拉大学、马来西亚工艺大学等优质高校,均来自这一地区。

对“水博”的质疑以及对东南亚博士的谨慎态度从侧面体现出一些高校开始转变用人思路,从“论学历”转变为“论能力”,不仅要看人才的学历是什么,更要评价学历是如何获得的,这对加强教师质量具有积极作用。

一些教育专家认为,海外的高等教育资源很丰富、质量也高,但参差不齐、鱼龙混杂也是事实,需要国内高校、用人单位仔细甄别。同时,各行各业更应该不断完善人才评价和管理体系,破除“唯文凭”“唯学历”的弊端,对高学历“祛魅”,真正考查人才的真才实学,或许是从根源上消灭“水硕”“水博”的最佳办法。

主要参考文献:

[1]教育部留学服务中心网站.

[2]媒体起底“速成洋文凭”灰产链,专家:我们要给学历“祛魅”. 澎湃新闻,20250507.

[3]“高校招聘,不要东南亚博士”. 麦可思研究. 20240711.

[4]花50万5个月拿硕士学位?海外“速成学历”乱象调查. 环球网. 202408016