家长陪餐监考争议背后:学校、家庭、政策,谁该为教育责任“买单”?

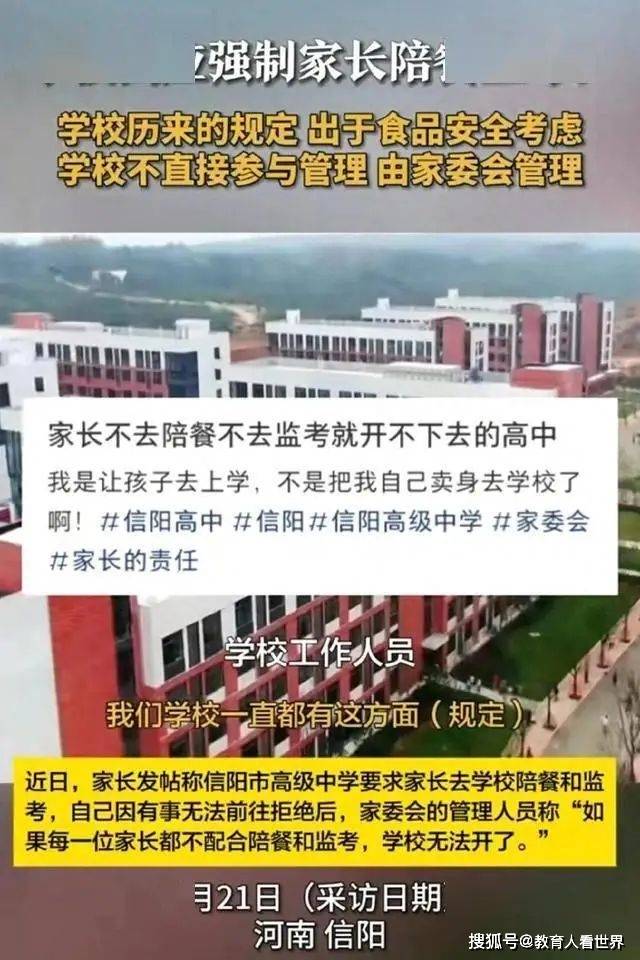

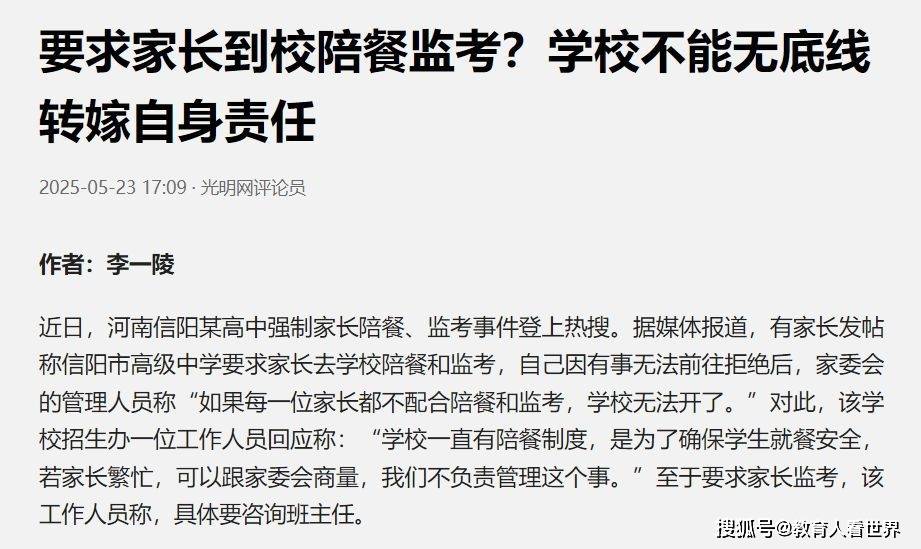

近日,河南信阳某高中因要求家长轮流到校陪餐、监考引发网友热议。家长在社交平台吐槽“学校要求家长参与管理,否则就威胁‘学校开不下去’”,校方回应则称“陪餐是自愿参与,监考需咨询班主任”。这场风波将家校关系的敏感神经再次暴露在公众视野中。光明网评论员李一陵发文直指学校“无底线转嫁责任”,却意外遭到网友猛烈反驳。双方争论的焦点,实则是家校共育理念在现实中的扭曲与错位。

按照校方说法,家长陪餐是为了“确保学生就餐安全”,家长监考则是“维护考试秩序”。这些表述看似合理,但家长们并不买账。有家长反问:“陪餐本是监督食堂卫生,怎么成了家长排班值班?监考是教师职责,为何要家长代劳?”

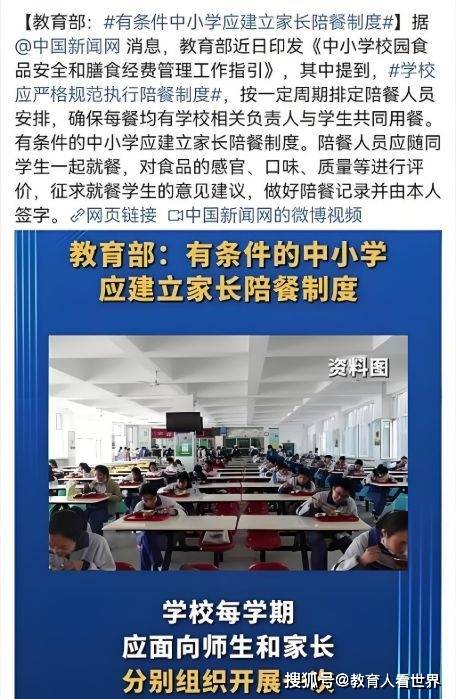

评论员文章将矛头指向学校,认为其滥用“家校共育”概念,将教学管理、后勤保障等核心职责转嫁给家长。这一观点得到部分支持,但更多网友提出质疑:许多要求并非学校发明,而是源于教育部门的政策。例如,教育部就有学校建立陪餐制度的要求,要求有条件的学校要建立“家长陪餐制度”;“护学岗”更是依据教育部与公安部联合印发的《中小学幼儿园安全防范工作规范》实施。学校不过是执行者,却成了众矢之的。

更深层的矛盾在于,家校责任边界的模糊化正在撕裂教育生态。家长认为,学校将陪餐、护学岗等责任“甩锅”给家庭;学校则抱怨,教育局通过“家长满意度调查”等指标倒逼其摊派任务,还有要求老师暑期巡河、要求老师督促家长购买医保等强制任务摊派。这种互相指责的背后,是行政压力传导机制的失衡。

家委会的异化是另一争议点。按照教育部规定,家委会应代表家长监督学校办学、维护学生权益。但现实中,家长指责家委会沦为学校的“传声筒”,甚至成为少数家长讨好校方的工具,家委会则抱怨家长不配合,连陪餐这样的监督任务无法完成。这种异化不仅破坏了家校信任,更让普通家长感到无力。

网友的批评也折射出对教育现状的复杂心态。有人直言:“当家长无底线举报老师时,怎么不说家校矛盾?现在让家长参与监督,反而被指责推卸责任。”这种矛盾反映出,家校双方都在教育焦虑中陷入“责任推诿”的恶性循环。教师同样处境尴尬:既要应对上级考核,又要满足家长需求,稍有不慎便成“替罪羊”。

要破解这一困局,需从三方面着手。

其一,厘清家校权责边界。学校应聚焦教学主业,将安全管理、后勤保障等纳入自身职责,教育部门则需清理不合理的硬性摊派考核指标,避免行政指令变形为家长负担。家长则要依法履行好监督学校与参与家校共育的工作,不要将法律赋予的责任认为是负担。

其二,规范家委会运作机制。可参照上海等地推行家委会成员随机抽选制,并强制公示任务分派流程,杜绝“校方代理人”操控话语权指责。

其三,完善教育制度设计。对“护学岗”“陪餐制”等政策需明确执行细则,例如浙江等地将家长陪餐设为“自愿打卡”,不强制参与次数;护学岗等则纳入志愿服务体系,鼓励而不是强制家长参与。

这场争论的本质,是家校之间信任缺失的缩影。学校需摒弃“甩锅”思维,教育部门更应反思政策制定与考核的合理性。唯有在制度保障下明确权责、在沟通中重建信任,家校共育才能真正成为孩子成长的助力,而非矛盾的导火索。毕竟,教育从来不是单方面的责任,而是需要家庭、学校、社会共同托举的未来。

你怎么看待这件事?欢迎留言讨论。

(图源网络,图文不相关,侵联删)

下一篇:华威大学商学院本科申请要求