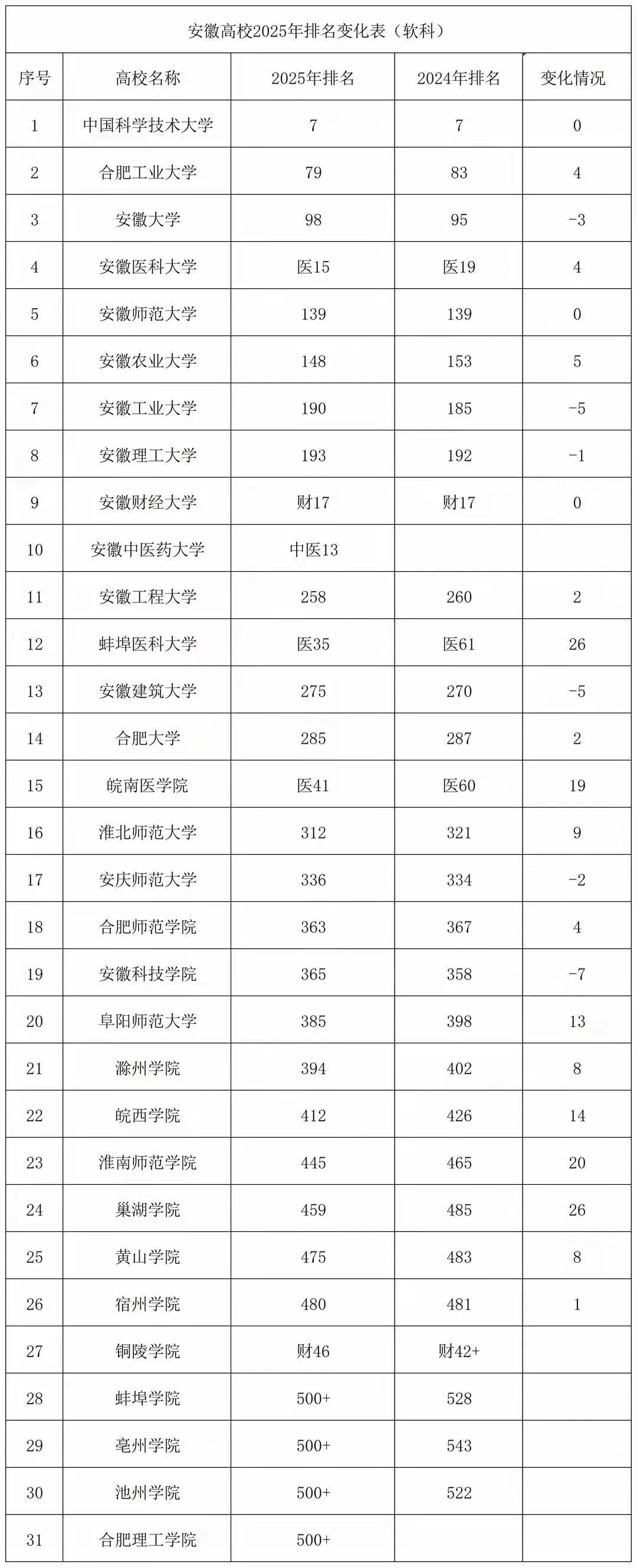

安徽高校排名大洗牌:合工大第2,安徽理工大第8,宿州学院第26

安徽省,地处长三角腹地,既是科技创新的高地,也是徽文化的发源地,省会合肥更被誉为“科教之城”。

根据2025年国内权威教育评价机构软科发布的排名数据,安徽高校格局呈现头部稳固、中后段竞争激烈的特点。中国科学技术大学以全国第7位的绝对优势蝉联省内第一;合肥工业大学(全国79,省内第二)、安徽大学(全国98,省内第三)、安徽医科大学(医学类第15,省内第四)、安徽师范大学(全国139,省内第五)构成安徽高校的“第一梯队”。

而安徽理工大学(全国193,省内第八)、宿州学院(全国480,省内第二十六)等院校的表现,则折射出中下游高校的差异化生存逻辑。

合肥工业大学排名第二

合肥工业大学(合工大)以全国第79位、省内第二的成绩,延续了其工科传统强校的地位。

作为教育部直属高校,合工大在机械工程、车辆工程、材料科学等领域积淀深厚,其“智能制造与现代装备技术创新中心”主导了多项国家级科研项目。2025年,该校与江淮汽车、蔚来共建“新能源汽车联合实验室”,推动智能驾驶与电池技术研发,相关成果已应用于大众安徽工厂。

此外,合工大通过“新工科”改革,增设人工智能、集成电路设计等专业,吸引长三角科技企业定向培养人才。但面对南方科技大学等新兴院校的竞争,其国际化水平与顶尖学科数量仍需提升。

安徽理工大学排名第八

安徽理工大学(全国193位,省内第八)虽综合排名不高,却在细分领域展现独特价值。

作为安徽省属重点工科院校,该校以安全科学与工程、矿业工程为核心优势,其“深部煤矿采动响应与灾害防控实验室”为淮北、淮南煤矿提供关键技术支撑。2025年,该校与中煤新集能源合作开发“智能矿山监控系统”,实现井下作业无人化升级。

此外,其“爆破工程”专业在国内独树一帜,毕业生多服务于川藏铁路、引江济淮等国家重大工程。然而,传统工科吸引力下降与科研经费不足,导致其排名较去年下滑一位,转型压力凸显。

宿州学院排名第26

宿州学院以全国480位、省内第二十六的成绩,排名较去年微升一位,成为榜单中进步最小的院校之一。

作为一所地方应用型本科高校,该校聚焦生物科技、食品工程等学科,与宿州现代农业产业园共建“皖北农产品深加工基地”,助力砀山梨、符离集烧鸡等特产产业化。2025年,该校尝试向乡村振兴领域转型,开设“农村电商运营”“智慧农业技术”课程,并与拼多多合作培训“新农人”。

然而,硬件设施老旧、师资力量薄弱等问题,致使其毕业生多流向本地中小企业,薪资竞争力较弱。

从榜单来看,安徽高校的竞争格局呈现“断层明显、尾部同质化”的特点。头部院校如中科大、合工大凭借政策与资源倾斜保持领先;中游院校则需通过特色学科突围——例如安徽医科大学(医学类第15)在公共卫生与临床医学领域深耕;安徽农业大学(全国148)依托“秸秆变肉”工程服务畜牧业升级。

相比之下,尾部院校如滁州学院(全国394)、黄山学院(全国475)因定位模糊,陷入“低知名度—低资源”的恶性循环。

值得关注的是,安徽高校的未来发展需紧扣地方经济需求:

合工大可借力合肥“新能源汽车之都”定位,深化产学研融合;

安徽理工大学需向绿色矿业、新能源材料方向转型,对接“双碳”战略;

宿州学院则应聚焦乡村振兴,打造“小而精”的涉农专业集群。

省级层面,通过“高校+产业园区”联动模式(如宿州学院与现代农业园合作),可提升地方院校服务能力;而加大对皖北高校的财政倾斜,有助于缓解区域教育资源失衡。

总体来说,2025年的安徽高校排名,既彰显了中科大、合工大等头部院校的引领作用,也揭示了安徽理工大、宿州学院等中下游院校的生存智慧。在长三角一体化与产业升级的浪潮下,安徽高校唯有深挖特色、精准对接区域需求,方能在激烈的高教竞争中实现价值跃升。

下一篇:西工大回应留学项目争议