别骂了,别骂了,孩子有这4种“讨人嫌”行为,家长就偷着乐吧

前两天朋友圈看到一张监控截图:地板上散落的玩具、沙发垫,桌子上各种五颜六色的毛绒玩具,墙壁上画得乱七八糟的涂鸦。配文:“天天拆家、顶嘴、揪我语病,这娃是不是来报仇的?”

身为老母亲,瞬间感同身受。放暑假了,神兽们又要开始作妖放大招了。

看到有人留言:“同款人类幼崽!每天血压飙升三次!”

曾几何时,那个软糯的小人儿开始顶嘴、反驳,并用无数个“为什么”轰炸你,甚至揪着你半年前的承诺不放?老父亲、老母亲常常觉得耐心耗尽!

我们每天气得像个河豚,仿佛孩子越大越叛逆,制造的麻烦也越多!

但你知道吗?孩子们早期这些让人头疼的“挑战性行为”,其实在暗示:你家孩子的大脑前额叶皮层中负责执行功能、决策等高级认知,可能比别的小朋友更为活跃,孩子的智商可能会更高。

尤其下面4种行为,千万别急着打压。

爱顶嘴、讲“歪理”

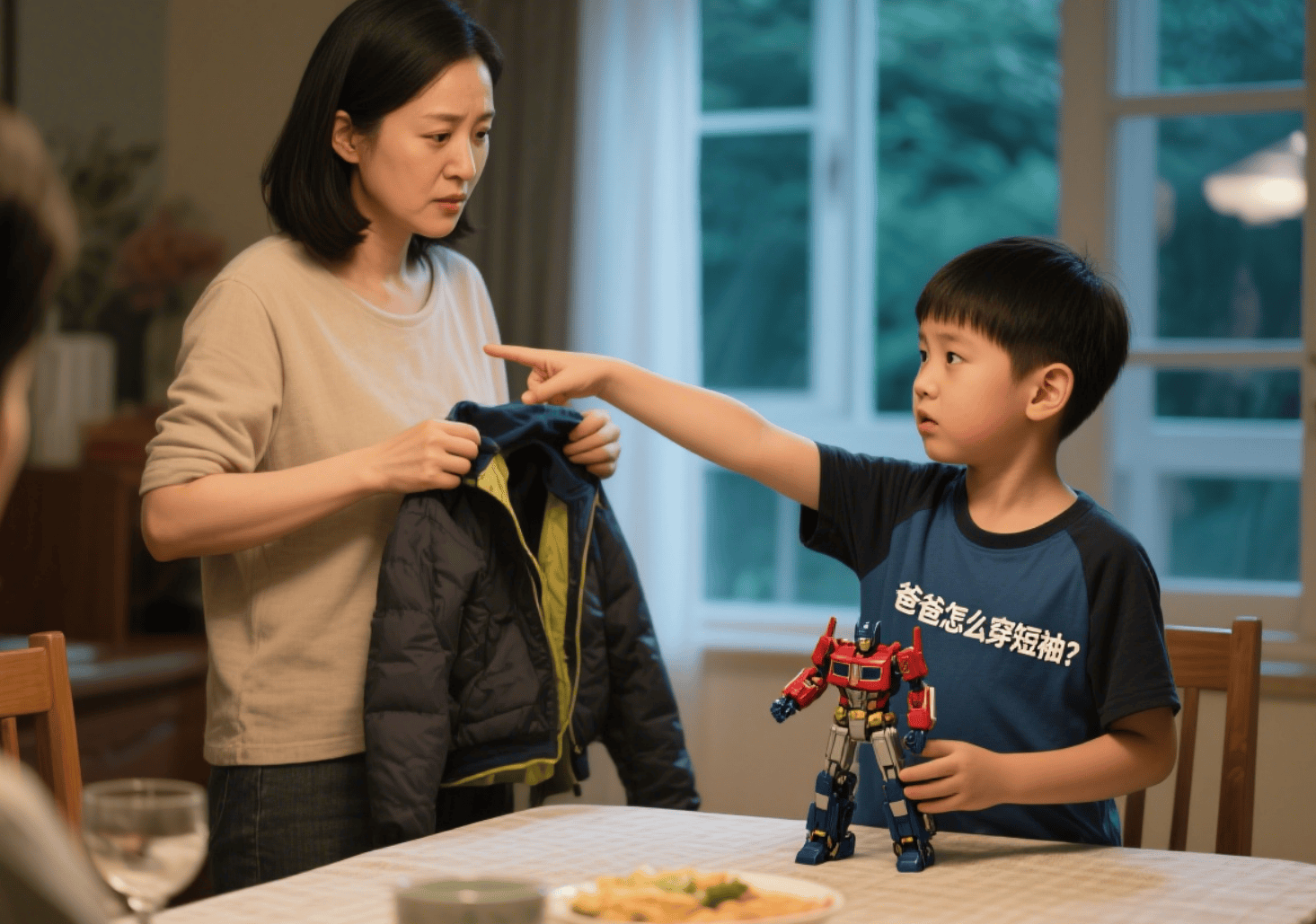

“多穿点,外面冷!”

你话音未落,孩子立刻反问:“那爸爸怎么穿短袖?”

“好好吃饭,不许挑食!”

他小嘴一撇:“你不吃香菜,不也是挑食?”

不知道这种针锋相对的戏码,在你家是不是经常出现?但在我家,绝对是日常!

以前觉得熊孩子一定是故意的,就是叛逆。后来了解了脑科学才知道,这不是叛逆,而是娃的逻辑思维在觉醒!

剑桥大学一项针对7-12岁儿童的研究显示,习惯性质疑与辩论的孩子,在逻辑推理和问题解决测试中的得分显著高于同龄人。

这个阶段的孩子,“元认知监控”能力开始萌芽。孩子不再被动接受信息,而是主动分析、质疑、构建自己的逻辑框架。

虽然孩子们针锋相对让人头疼,但好在我们知道了,孩子爱顶嘴、讲“歪理”并非有意为之,这样是不是感觉好了许多?

而且如果仔细观察就会发现,那些聪明的父母碰到爱顶嘴的孩子,很少用命令的口吻去压制。

相信我,命令式“必须吃蔬菜”的效果,远不如问问孩子:“你希望怎样让身体获得更多蔬菜营养?我们一起来想想办法?”

所以,如果你的孩子开始顶嘴了,别生气,告诉自己这是孩子在快速发育。而我们要做的,就是巧妙地将冲突转化为合作。

爱纠错、爱翻旧账

“昨天你答应让我吃冰淇淋的!”

“上个月你说带我去动物园,为什么不去?”

“故事书里不是这么讲的!”

……

类似的对话还有很多。这些孩子特别较真、爱挑刺,能清晰地翻出很早之前的旧账,敏锐地捕捉到对话中的矛盾点。

他们内心有一套自己的评价标准,对语言的精确性、父母做出的承诺,以及他们认可的秩序有着天然的高要求。

在我们看来,这些孩子完全就是鸡蛋里挑骨头,纯属没事找事。

但你知道吗?心理学家发现,有类似特征的孩子其实具有“规则敏感型认知风格”。

这类孩子看似较真、爱挑刺的行为,实则是卓越工作记忆与严密逻辑能力的体现。这正是数学、编程、法律等领域所需核心能力的雏形。

研究发现:爱纠错的孩子,海马体-前扣带回神经联结更密集,相当于自带超频处理器。

所以,如果你的孩子爱纠错、爱翻旧账,别觉得被冒犯,不妨试试肯定他们的细致。

比如,告诉孩子:“你记得真清楚!谢谢提醒我。”这种肯定会让孩子变得越来越严谨。

小问号,总爱问“为什么”

“树叶为什么会掉?”

“人为什么要睡觉?”

“天为什么是蓝的?”

……

有没有发现,6、7岁的孩子会进入一段好奇心爆棚的阶段?

这个阶段孩子的问题就如潮水一般源源不断,他们对周围的一切充满了好奇,逮着什么都要问个“为什么”。

家长们竭尽所能给了答案,孩子们往往还要打破砂锅问到底,直到问得我们哑口无言。

有时候下班累得快瘫了,还得应对熊孩子的“十万个为什么”攻击,真的很容易让人抓狂。

前几天优米一直在问:“为什么小朋友不能多吃冰淇淋?”

老母亲那时着急处理一封邮件,于是不耐烦地无视了熊娃的问题。晚上睡觉,孩子对此耿耿于怀,质问:“你不想理我了吗?”

现在回想起来,多少是有些愧疚的。尤其看到斯坦福大学的研究后,老母亲更是悔不当初!

研究发现,学龄前频繁提问并进行因果追问的孩子,往往展现出更早熟的高阶思维(如假设、推理、系统思考)。

如果父母因疲惫或答不上来而敷衍甚至斥责,无异于亲手掐灭孩子们智慧的火焰。

专家建议,再碰到被孩子问倒时,别恼怒,试试坦承:“这个问题太棒了!妈妈也需要查资料”,或反问:“你觉得可能是什么原因?”

这会把提问变成共同探索的冒险,不仅有利于亲子关系,还会激发孩子的好奇心。

爱哭、玻璃心

有些孩子,家长一句无心的批评,别的孩子转头就忘,他却能眼眶泛红、沉默良久。

我们总担心这些孩子太脆弱:以后进了社会,碰到的不公平还多着呢,他们可咋办?

这些孩子常被归为“高敏感人群”。网上也有各种高敏感孩子的应对措施,但你知道吗?这类高敏感的孩子没有问题,反而是大脑中的“镜像神经元系统”往往比其他孩子活跃。

这些孩子脆弱、爱哭,说明他们有精密的情感雷达,能敏锐捕捉细微的语调变化、表情波动和环境氛围。

神经科学证实,高敏感特质儿童大脑处理感官与情感信息的区域(如岛叶和前扣带回皮层)活动强度显著更高。

这并非缺陷,而是独特优势。许多艺术家、作家,如J.K.罗琳,童年就被描述为高度敏感。

这种特质赋予了他们深刻的共情力与非凡的创造力。粗暴地贴上“娇气、脆弱”的标签,只会迫使孩子压抑真实感受。

所以,碰到这样的孩子,建议先共情,后引导。

一句“我知道你现在很难过/委屈,我陪着你,等你愿意说的时候再说,好吗?”就能为他筑起安全港湾。等孩子平静后,再引导他们认识情绪、学习调节策略,会更有效果。

你看,孩子身上的烦人行为,换个角度,其实不是缺陷清单,反而是他独特的成长密码。

小小的“杠精”与你据理力争时,“玻璃心”为凋落的花瓣黯然神伤时,“问题篓子”穷追不舍时,“小法官”严谨地要求你兑现诺言时,其实都是孩子未来突破性思维的起点。

那么,从今天起,我们约定,一起用积极的眼光看待孩子的“讨人嫌”行为吧!