本科生“预测”诺奖!北航这堂课藏着怎样的科研启蒙密码?

在北航有这样一门课

这门课上

没有枯燥的理论灌输

没有固定的标准答案

取而代之的是

“用传感器思维拆解实际问题”的探索实践

从分析复兴号上的传感器布局

到探索电网监测的技术逻辑

再到用数据模型预测诺奖花落谁家……

正是在这样挑战自我的教学中

学生们逐步养成了严谨的科研思维

在主动探索中敢于创新

完成了对学术热点的深度剖析

这背后,是国家级教学名师

樊尚春教授

深耕讲台三十余年的教学追求

更是一堂关于

“如何让本科生触摸科研本质”的生动示范

我给他们设计了很多开放的、探究的,甚至没有标准答案的思考题,其中诺奖作为攀登学术前沿高峰的一个奖项,预测它的结果也是其中一个重要题目。

——樊尚春

这门课是

北航仪器科学与光电工程学院

樊尚春教授的

“传感器技术及应用”

樊尚春

从“套用算法”到“学以致用”

工科思维的进阶之路

“以前总觉得科研离本科生很远,但是樊老师的课让我们用传感器思维作诺奖预测,其中分析问题、设计方案的过程就是科研的入门钥匙。”提起“传感器技术及应用”这门课,参加课堂拓展作业,成功预测了近两年诺贝尔化学奖的王梦婷,道出了许多上过樊老师课程的学生的心声和成长感悟。

“大一学的C语言和数据结构,原本只是课本上的知识点,直到樊老师让我们作出预测诺奖的完整报告,我才发现它们能变成解决问题的工具。”2023级本科生谢兆旸感慨,学以致用是他最大的收获。最初,在听取了学姐王梦婷的分享报告后,他加入自己的思考和算法能力,着重从“数据来源”“数据筛选”“特征工程”三个方面,采集论文引用数据,处理缺失值和标准化不同数据源的信息,利用编程将模糊的“研究价值”转化为可量化的指标,再通过加权Softmax算法计算获奖概率,最终成功预测了2025年诺贝尔化学奖。

过程中,他也曾遇到“校准”难题。为了验证模型的准确度,他先用去年的数据进行了预测,结果与实际获奖的研究成果不符,他立刻复盘指标系数设置的合理性,补充了“区分国内外引用次数”这一维度。“我认为传感器意识要有对研究的严谨态度,以数据为准,而非主观评判预测标准,就像调试传感器要反复优化参数,研究过程也需要在试错、修正中打磨。”谢兆旸说。

谢兆旸(左一)参加2025年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛

这种科研能力的打磨,让谢兆旸在学术实践中屡获突破。他拿下2025年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛一等奖、数模美赛H奖、第16届全国大学生数学竞赛三等奖、2023-2024年校级优秀学生干部等荣誉奖项。

从“课堂作业”到“科研入门”

触碰学术的真实逻辑

“大三前,我其实没有关注过诺贝尔奖,是樊老师留下的预测诺奖的互动,让我第一次觉得科研离自己很近。”王梦婷坦言,在樊尚春的鼓励中、学长满含激情的分享中,抱着试试看的心态,她开启了自己的科研“初体验”。通过筛选有力竞争者、评估各项因子、计算加权平均结果等方式,最终成功预测了2024年和2025年的诺贝尔化学奖。

2024年9月25日,王梦婷与成功预测2023年诺贝尔生理学或医学奖、物理学奖的学长李尚儒在分享会上提问交流

让她印象最深的是,樊尚春从不会直接评判“对与错”,而是引导学生在思考过程中明晰收获。“樊老师上课的时候,他教给我们的是关于传感器比较本质的东西,始终鼓励我们有自己的拓展和创新,希望同学们能在学习过程中收获到一些能受益一生的思维和意识,并形成能力。”这种启发式的指导,让她逐渐掌握了科研的核心逻辑:不是要一个完美的结果,而是要在过程中学会发现问题、拆解问题、解决问题。

2025年09月24日,王梦婷与下届学生分享成功预测2024年诺贝尔化学奖的过程与体会

如今,成功保研的王梦婷已经发表一篇EI会议论文,还斩获了冯如杯主赛道论文组二等奖、第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛北京赛区C/C++程序设计大学A组二等奖、2024年“大家说仪器”科普创作大赛决赛二等奖等奖项,取得校级三好学生、校级优秀学生干部、校级优秀团员等多项荣誉,累计获得社会工作优秀奖学金一等奖、学科竞赛奖学金一等奖、社会实践优秀奖学金二等奖等6项奖学金。

“樊老师的课就像一把钥匙,让我打开了科研的大门,其实只要掌握了思维方法,本科生也能触摸学术的本质。”谈及未来,她认真地说道,“我比较期待未来去成为一个科研项目的牵头人,主导一个科研项目的开展,最终获得成果。”

让“传感器思维”

成为科研启蒙的“金钥匙”

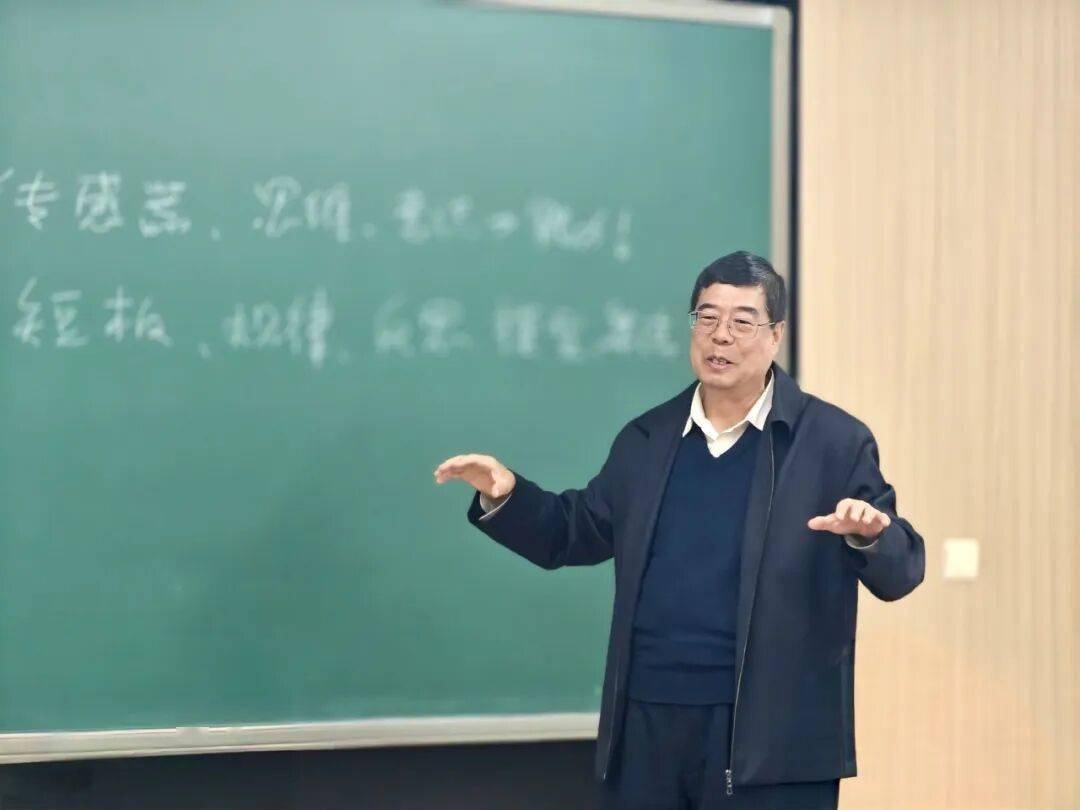

“教学生传感器技术,不只是教他们学习传感器的理论知识,更要教他们用‘传感器思维’看世界,这才是科研启蒙的核心。”作为国家级教学名师,樊尚春在“传感器技术及应用”的课堂上,倾注了三十余年的教学思考。

自1990年博士毕业任教以来,他始终践行“以学生成长成才为中心,全面发展、个性成长、分类卓越、报效祖国”的育人理念,构建“学术启蒙-达标-特长-提高”课程链。课程获国家精品课程、首批国家级精品资源共享课、首批国家级一流本科课程(线下)、首批国家级课程思政示范课等荣誉。

樊尚春讲授“传感器技术及应用”课程

在课堂上,樊尚春从不用课本套话束缚学生,而是把国之重器、学术前沿变成教学案例库。他会带着学生分析复兴号上传感器如何实现安全监测,确保列车平稳、舒适、环保,让学生理解多维度数据采集对科研分析的重要性;他会分析中国电网的复杂传感系统,让学生明白科研要考虑实际应用场景;把自己完成的科研项目、获得的国家科技奖及时融入教学,进课堂、进实验、进教材。用亲身经历告诉学生科研不是实验室里的“空中楼阁”,而是解决真问题的“实践过程”。

课堂设计上,樊尚春创新采用“一传四感”育人理念。“一传”是以传承“爱国、创新、奉献”为内核的“坚定不移、坚韧不拔、竖持不懈”的“陀螺精神”为指针,“四感”则是通过率先感动教师自己,持续感染学生,实现同频共振,以讲述感人典型案例引导学生感悟使命担当。正如他常说:“我教的是找到答案的思维方式、价值导向,这才是能伴随学生终身成长成才的科研能力。”

为了让这种思维持续传递,樊尚春还搭建了“实践-复盘-传承”的教学闭环:每次课堂实践后,他会组织学生分享“解题思路”,让优秀方法成为集体财富。往届预测诺奖成功的学生如贾伟辰、胡岩松、董九龙、李尚儒、王梦婷等,也会回到课堂分享其中的科研感悟,让学弟学妹看到“思维方法的长期价值”。这种传承,让“传感器思维”不仅停留在课堂,更成为学生探索未来的“金钥匙”。

让思维的种子

长成科研的“参天树”

对于北航学子而言,“传感器技术及应用”课带来的,远不止知识的积累,更重要的是,他们在这门课上埋下了“科研思维”的种子,而这颗种子正逐渐长成“参天树”。

樊尚春为学生作讲座

谢兆旸现在参与竞赛项目时,会自然地用“数据建模”的思路优化检测精度;王梦婷在做超声成像研究时,会从应用场景出发设计实验方案。他们的成长,是樊尚春教学理念的生动印证。

这堂没有“标准答案”的课,正以最生动的方式诉说:科研启蒙从来不是遥不可及的事,日常的课堂也能成为本科生科研梦想的“起点站”。正如樊尚春所说:“要想把学生培养成什么样的人,首先要成长为什么样的人,言传身教是老师应该遵循的最基本的价值底线,作为老师,你只能站在他们人生某个阶段的某个港口发挥好引导作用,指导他们通过独立思考选择应该追求的、最能发挥自己潜质和能力的方向。”

从复兴号的传感器到诺奖预测的模型

从课堂上的思维碰撞

到实验室里的实践探索

樊尚春教授用三十余年的坚守证明

真正的教育

不是给予知识的“标准答案”

而是点燃思维的“火种”

当“传感器思维”成为

学生破解难题的“金钥匙”

当“实践-复盘-传承”的闭环

让科研精神代代传递

北航的这堂课,早已超越了课程本身

它不仅是本科生科研启蒙的“起点站”

更是培养空天报国、

追求卓越的时代新人的“孵化器”

而那些在课堂上萌芽的思维种子

终将在未来的科研沃土上

在服务国家重大需求的岗位上

长成支撑国家科技进步的“参天大树”

下一篇:2025英国正规留学中介排名