“天王老子来了也是400!”3600÷9=400被打×,家长质问老师却愣住

教育,是家长和老师同心协力才能朝着更好方向发展的事业,这份合作需要相互理解、尊重和支持,这一点在孩子的日常学习过程中体现得最为明显。

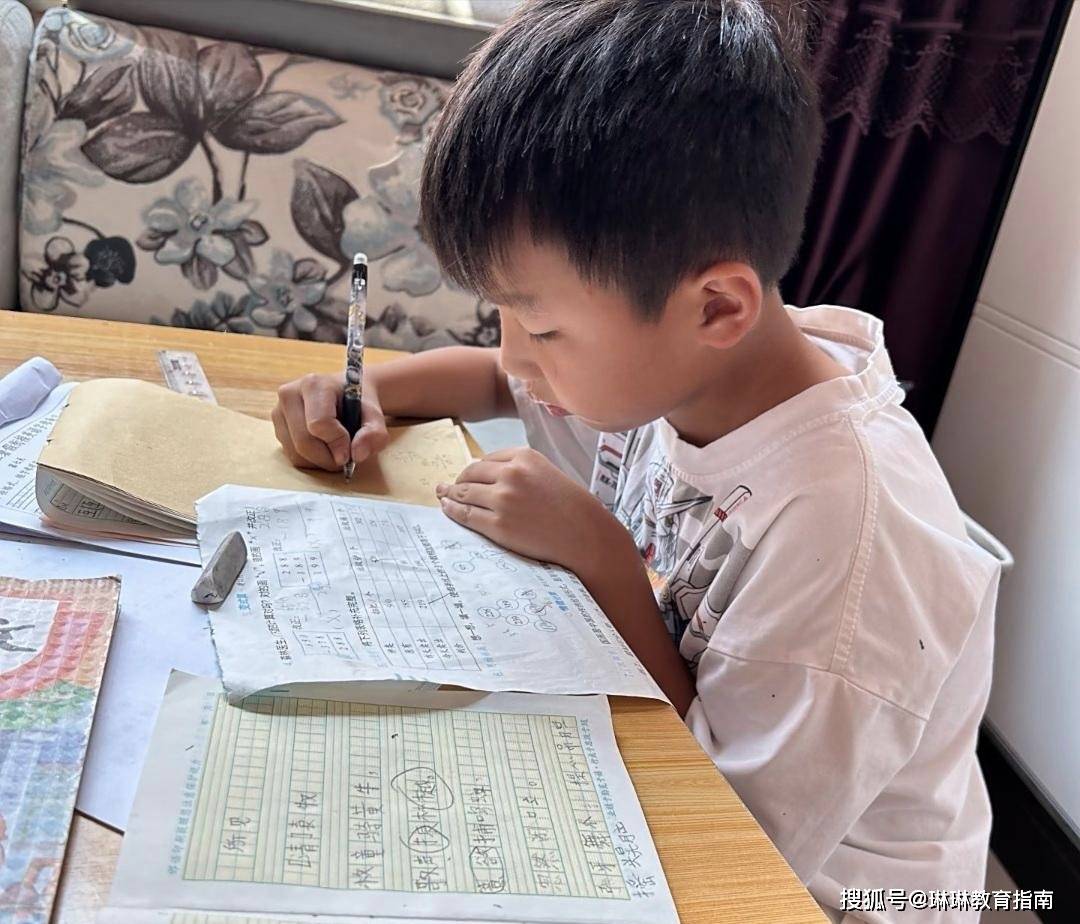

白天在学校是老师的主场、而到了晚上回到家,就是家长的主场,每天放学后,无数个家庭都会因为辅导孩子的家庭作业,而陷入鸡飞狗跳的混乱中。

但不可否认的一点是,很多家长在辅导作业时都有“轻敌”的心态,把题目看得过于简单,更无法理解孩子为什么连这么简单的题目都做不好,自信满满、怒火冲冲,却没想到小学题目也能换来“翻车”的结局。

3600÷9=400被打×,家长质问老师却愣住

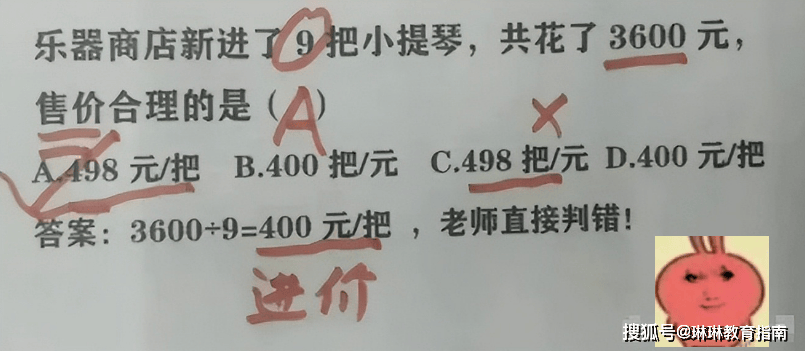

一位父亲在辅导儿子小学作业的时候,就不小心“踩了坑”,他儿子的数学作业上有道题:乐器店新买了9把小提琴,总共花了3600块钱,问下面哪个售价是合理的?

这位父亲迅速计算出3600÷9=400,确定每把小提琴的单价是400元,他还特意提醒儿子注意区分选项中“元/把”和“把/元”的单位差别,避免掉入老师设置的“陷阱”,满怀信心地选择了D选项:400元/把。

可谁能想到,第二天儿子就哭着跑回家,说“全班只有他一个人答错了这道题”,这位父亲感到不可思议,直接打电话质问老师:“我儿子错在哪了?3600÷9,就是天王老子来了也应该等于400啊!”

可老师接下来的回答却让他当场愣住:“题目问的是售价,您给出的答案是进价,商店卖东西怎么可能不赚钱呢?”

这一瞬间,这位父亲才意识到,当自己提醒儿子被掉进“元/把”和“把/元”的“陷阱”中时,已经在不知不觉之间掉入了“售价”与“进价”的“陷阱”,没想到自己三十好几的人,却连最基本的生活常识都看不出来。

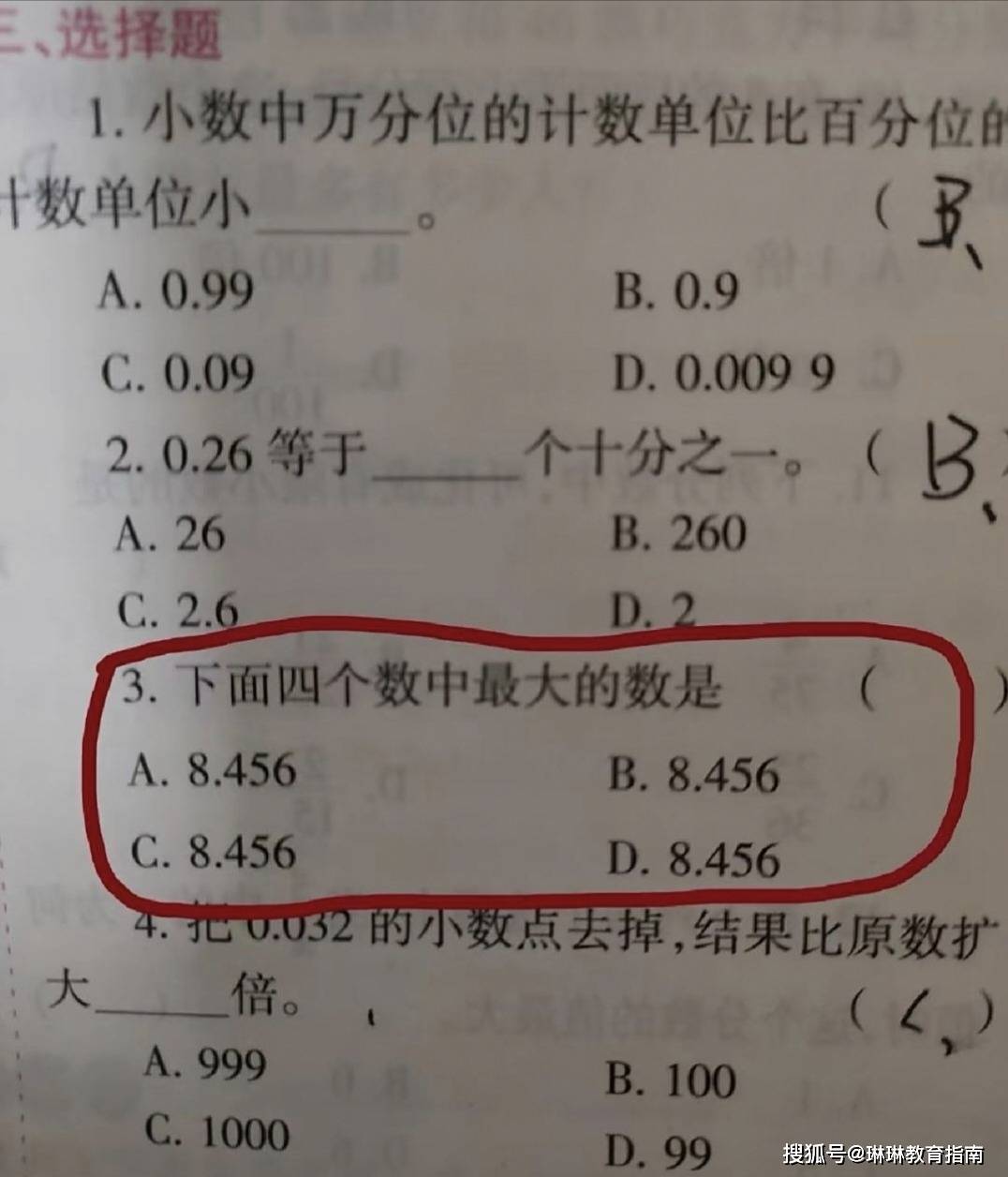

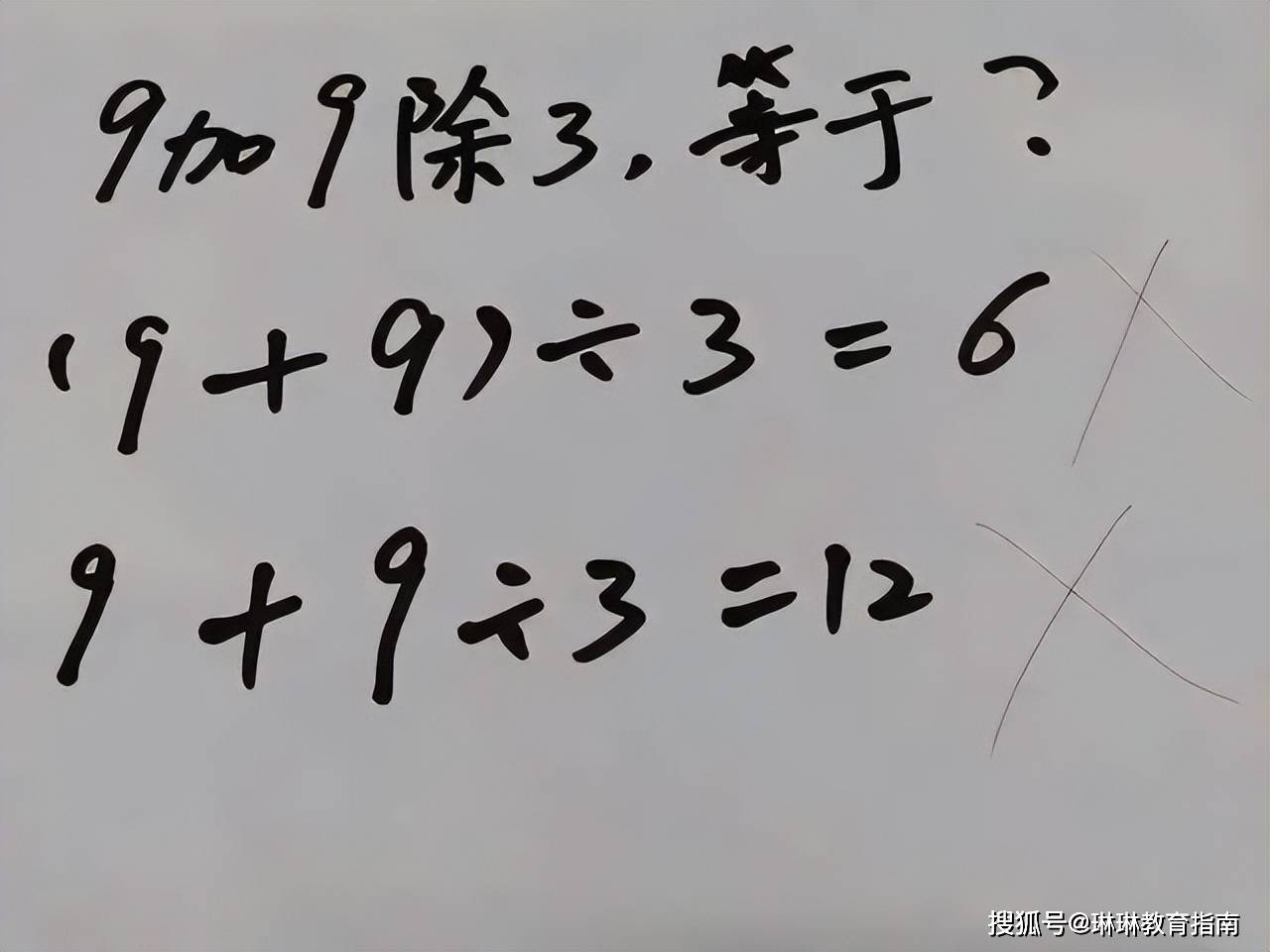

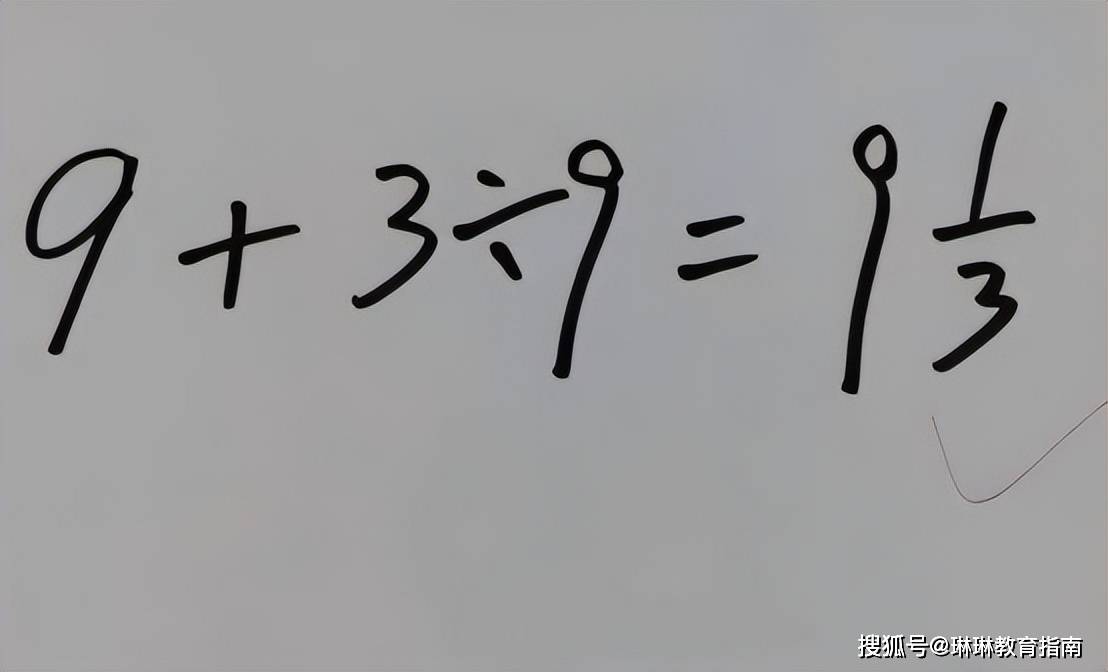

类似的“陷阱”总是披着“看似简单”的外衣,一位母亲辅导孩子做题,遇到了“9加9除3”的题目,自信满满的写了9+(9÷3)=9+3=12,儿子的作业却成了全班唯一一个被打了红叉的。

而老师给出的解释则是:“除”和“除以”是不同的概念,“9除3”表示的是3÷9而非9÷3,正确答案应该是9+1/3,而并非12。

知识有边界,学习无止境;答案可能有错,但思考永远正确

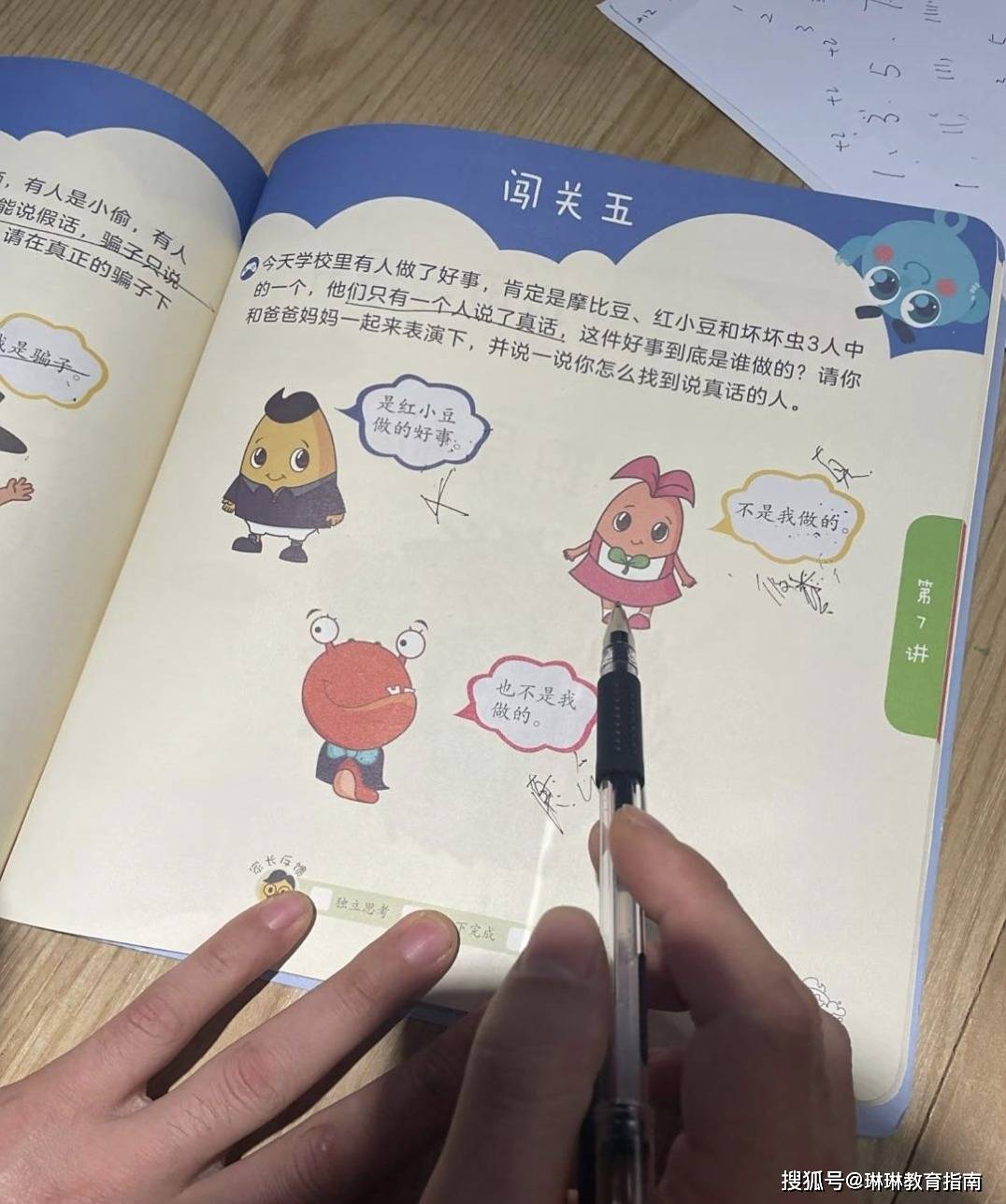

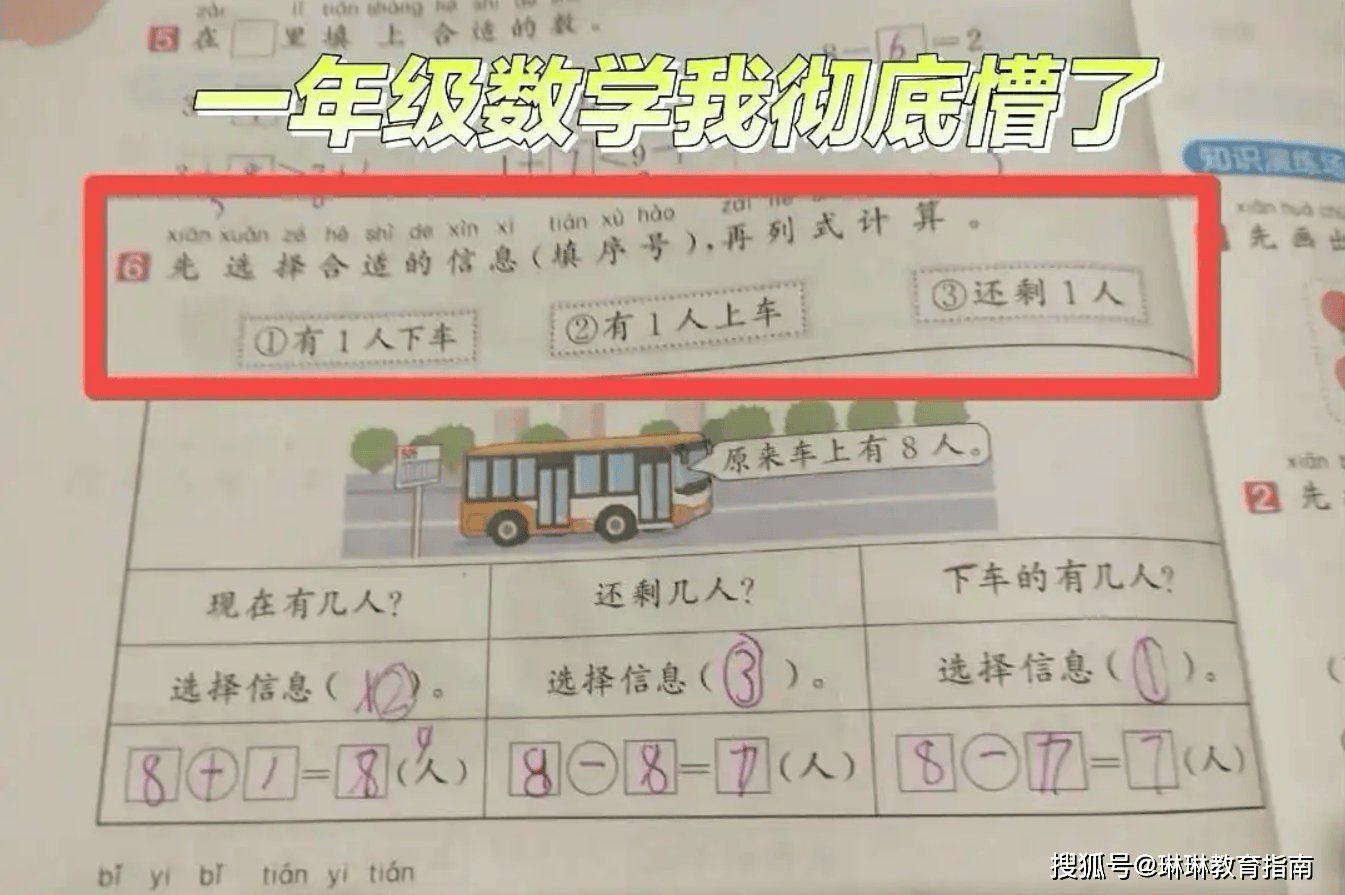

在辅导作业过程中掉入陷阱、甚至是栽跟头的家长想必不在少数,有些家长是自信满满的写下答案,结果却发现写错了;而有些家长则是完全不知道该如何下手。

如果这种情况发生在高中,相信多数家长也不会情绪失控了,可恰恰是因为发生在小学低年级阶段,一些家长才感到“丢了面子”,但实际上题目的难度与年级无关,对于小学生来说,小学的题目就是有难度的,你把高中的题目给他,在他眼里就不是难题了,而是“天书”。

一个人的知识是随着年龄的增长不断累加的,家长作为家庭教育的陪伴者和支持者,必然无法永远担任“无所不知”的角色,更不可能为他们解答试卷上的每一道题目。

无论题目多难、教材是否更迭、作为父母都应该跳出问题的表象去看待教育的本质:作业中的题目,其真正的价值不在于你是否写出了正确的答案,而在于你在做这道题的过程中的思考——答案是怎么来的?

既然作为家长,注定无法解答他们人生道路上的每一份答卷,不如当好一个陪伴者和支持者,在辅导作业中适当的放低姿态,去陪着孩子一起思考和分析,站在孩子的身边去解决问题,而不是站在孩子的对立面,这样的家庭教育,不仅提升了学习,也拉进了亲子之间的感情。

当我们能与孩子一起面对挑战、解决问题、享受学习的乐趣时,辅导作业就不再是家庭矛盾的导火索,而成为亲子共同成长的美好时光,在这个过程中,家长和孩子都会获得宝贵的人生智慧:知识有边界,学习无止境;答案可能有错,思考永远正确。

(所有图片均来源于网络,如有侵权,请联系删除)