生活的泥泞里也能开出向阳的花

生活总是充满惊喜。前不久,《右江日报》报道了一位励志少年的故事。那位童年曾靠“挖野菜充饥”的少年毛荣伐收到了广西民族大学的录取通知书,喜圆大学梦。这个故事,如同一则现代寓言,生动诠释了“生活的泥泞里也能开出向阳的花”的深刻内涵。这位自幼与奶奶相依为命、在贫困与孤寂中挣扎的少年,凭借着超越常人的坚韧、社会的爱心浇灌以及精准帮扶政策,最终叩开了大学的“梦想之门”。毛荣伐的成长轨迹,不仅是个人奋斗的赞歌,更是时代温度的见证,为我们思考困境中的突围、爱心的传递以及教育的价值提供了诸多启示。

毛荣伐和奶奶。 黄艳萍 摄

少年的成功,是生命韧性的赞歌

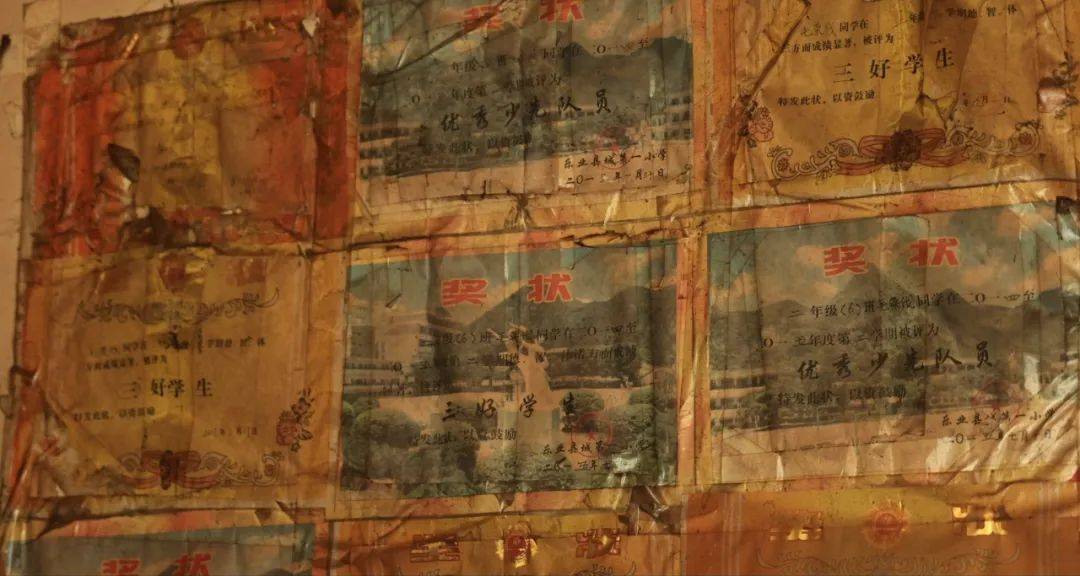

毛荣伐家里的墙上还贴着小学时获得的奖状。 黄艳萍 摄

毋庸置疑,毛荣伐的童年是充满“泥泞”的。他生活在乐业县逻沙乡龙南村贫瘠的土地上,自幼丧父,母亲改嫁,从小便与年迈多病的奶奶相依为命,寒冷、贫穷、辛劳,是他童年词典里最深刻的注解。小小年纪,便跟随奶奶上山挖野菜、放牛、喂猪、干农活,这些本不该属于孩童的沉重,过早地压在了他稚嫩的肩上。然而,面对生活的“泥泞”,毛荣伐展现出惊人的生命韧性。物质的匮乏并未磨灭他对知识的渴望,生活的艰辛反而淬炼了他懂事、努力的品格。从小学、初中、高中,直至高考,一路走来,每一步都凝聚着他“勤奋刻苦的韧劲”。在逆境中不屈不挠、向阳而生,正是生活“泥泞”中的特殊养分,是驱动少年前行的动力。事实证明,个体的意志与努力,是冲破困境最原始、最持久的力量。

少年的成功,是社会爱心浇灌的结晶

村“两委”班子到毛荣伐家走访慰问。 黄艳萍 摄

如果说毛荣伐自身的坚韧是“向阳花”的种子,那么社会各界的爱心与政府的精准帮扶,则是滋养这颗种子生根发芽、茁壮成长的阳光和雨露。精准帮扶政策的出炉,无疑是毛荣伐生命中的重要转折点。政府将这个特殊家庭列为重点关注对象;广西卫视《第一书记》栏目的播出,如同一个扩音器,将祖孙俩的困境推向了更广阔的公众视野。节目播出后,社会爱心如涓涓细流般迅速汇聚,一笔笔捐助款为这个濒临绝境的家庭注入了“生机”,也为少年铺就了通往未来的求知之路。在脱贫攻坚战中,危房改造让他们告别了风雨飘摇的土坯房;驻村第一书记的协调,让他得以转入县城学校,获得更优质的教育资源。从乡政府的最初关注,到媒体的广泛传播,再到爱心人士的慷慨解囊,以及政府部门持续的精准帮扶,形成了一股强大的合力,为少年的成长撑起了一片晴朗的天空,也彰显了守望相助的集体温暖。

少年的成功,是教育示范效应的放大

在就业“压力山大”的当下,新的“读书无用论”甚嚣尘上。一些地方特别是乡村一线,有人认为孩子出身寒门,家人无权无势,没有背景靠山,读书出来也没什么用,倒不如尽早外出打工,赚钱娶妻生子。毛荣伐的经历,对这种论调无疑是一记响亮的耳光,故事再次印证了“教育是阻断贫困代际传递的根本之策”。从最初因贫可能失学,到在爱心资助下顺利完成基础教育,再到考入大学,教育不仅赋予他知识和技能,更重塑了他的精神世界。他的奶奶说:“考上了就好,还要继续努力读书。”朴实的话语,道出了教育对于山区孩子改变命运的重要性。况且,少年的“梦想花开”,其意义远不止于个人命运的改变。对于龙南村而言,今年包括他在内有6名学生考上大学,这本身就是一种积极的示范效应。村里对考上大学的学生发放慰问金,不仅是经济上的扶持,更是精神上的鼓舞,激励着更多山区孩子相信“知识改变命运”。而毛荣伐“将来通过自己的力量回馈社会,让这份照亮我的爱心,薪火相传”的承诺,则预示着这份爱心会形成良性循环。从受助者到未来期望成为助人者,“向阳的花”不仅美丽自身,更能散发芬芳,影响社会,这便是教育的现实意义。

但愿毛荣伐的故事,如一束光,照亮更多潜藏在泥泞中的希望种子。生命即使身处“泥泞”,只要心中有“向阳”的信念,就会绽放绚烂的光芒。