我的人生遗憾,被剑桥数学博士彻底推翻

邮箱:tbeducation@daznet.cn

文丨安潇编丨KK

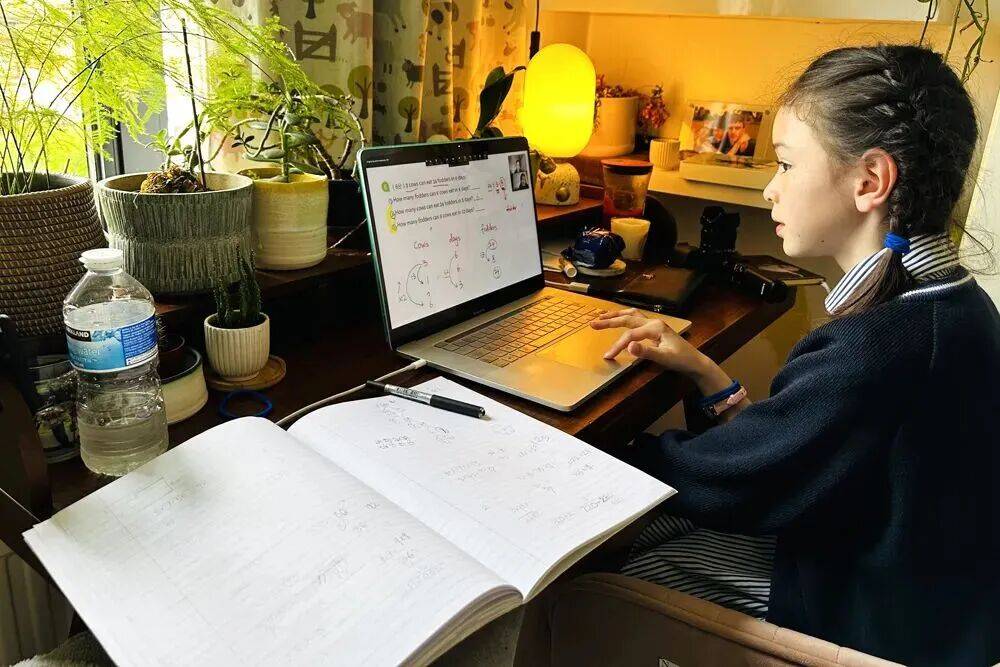

我家姐姐 Suki 刚升入中学。开学第一周,她回家兴奋地宣布:全校做了一次线上数学测试, 一百多名学生里,她考了全年级第一。

我差点把手机掉地上,她却轻描淡写地补一句:“这个排名随时会变啦,不过题目真的很好玩。”

我盯着她那张笑得发亮的脸,忽然意识到——她是真的喜欢数学。

我立刻拿起手机,飞快地给一位老朋友发消息:“多亏当年你给我的指点,孩子真的爱上了数学!”

这个朋友可不是一般人,他是剑桥大学数学系的博士。

我的人生遗憾

初次见到他时,我忍不住吐露过一个埋藏多年的人生遗憾。

我的爸爸是数学高手,曾在清华大学教书。但在我的童年,他几乎从未给过我任何数学启蒙。学校里的教学刻板无聊, 我虽然能靠死记硬背拿高分,却从未真正体会过数学的美。

真正让我震撼的一次,是和我的初恋在一起时。他学计算机。

有次他正沉浸在演算里,忽然抬头,眼神发亮地说:“数学真的像优美的音符一样动人心弦。”

我当场石化:音符?动人?你说的该不是我没学过的那种数学吧?反正我是一点感觉不到!

后来工作后,高等数学几乎没派上用场,我也算彻底和数学告别。但每次听别人谈论数学的美,我心里都会发酸,羡慕他们能看到那个我完全看不见的世界,觉得自己错过了一个神奇的宇宙。

更困惑的是,大家常说数学天赋会遗传。我心里嘀咕:爸爸的基因怎么就没传给我呢?

或许,一个人不爱数学并不是什么大事。但当我有了孩子,问题就变得棘手了。

Suki 小学时,我偶尔陪她写作业,场面只能用“惨烈”来形容,亲子关系差点当场破裂。

我既没兴趣,也不会教,几次怒火和眼泪之后,我干脆宣布罢工,再也不讲数学题。

可心里依旧没底。我常常问自己:一个对数学毫无感觉的妈妈,不愿意讲题,又该怎么引导孩子学好数学?

这份困惑压了我很久,直到我遇见了这位剑桥博士的朋友。我一股脑把“数学遗憾”倒给他,他先是愣了愣,随后给了我一番至今难忘的建议。

相信:别给孩子负面暗示

他说的第一个建议,是“要相信”。

当我随口说“我不是数学型的人”,他立刻打断:“这种话千万不要在孩子面前说。”

他解释, 数学不是“基因包裹”决定的,每个人都有可能学好,也都有机会爱上它。

为了让我信服,他讲了自己的经历。

父母都是文科出身,他自小偏爱语文和历史,对数字无感。本以为与数学无缘,却进了一所把数学成绩当作“社会地位”的中学。数学好的同学是“王者”,而他只能焦虑地站在一旁。

有天他忍不住对老师说:“我觉得数学很难。”

没想到,老师回答:“数学是一种感官,就像视觉、触觉、节奏感。它能感知无形的现实,是描述世界的另一种语言。而且它并非天生,就像语言一样,每个人都能学会。难题就像一句长句,要拆解开,理解每个词的意义,再垒起来,最后就能读懂,并展现出新世界。”

这几句话,让他第一次看到希望,也有了耐心。渐渐地,他真的找到了“数学感觉”,并从一个“局外人”一路走到把它作为终身的职业。

他告诉我:和孩子相处时,一定要用积极的语言,相信他们会喜欢数学,不要传递负面信号,更不要贴上“不是数学型”的标签。

听完这些,我开始调整自己在孩子面前的态度。我常常对她们说:“数学是一个有趣的世界,你一定能学好。”

第一步,就是彻底消除“数学很难”的暗示,让孩子建立成长型思维,明白每一次出错,都值得拆解,都是离正确答案更近了一步。

建立直觉:理解,而不是死记硬背

当他说“数学是一种感官”时,我忍不住追问:那要怎么培养呢?

剑桥博士告诉我,答案就是建立直觉——让孩子去理解,而不是只靠记忆。数学要成为感官的一部分,不能只是符号堆叠,而要通过图像、生活经验、直观方式去感受。

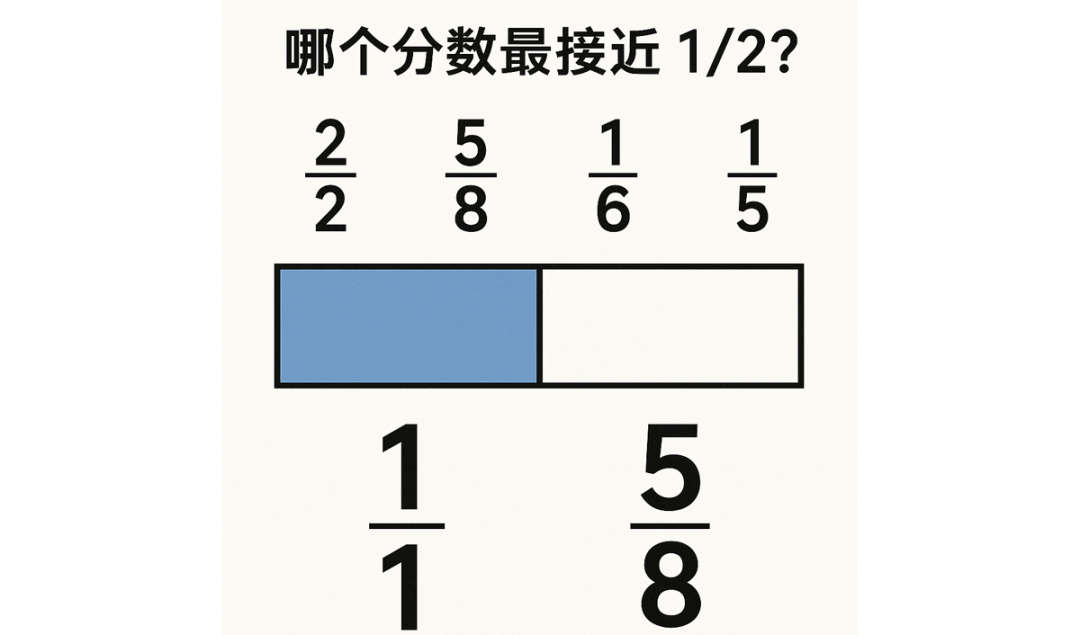

他举了一个全国学生测试的例子:“哪个分数最接近 1/2?2/2、5/8、1/6 还是 1/5?”

大多数人立刻开始通分计算,但他让我换个方式:画一个矩形,涂一半就是 1/2。2/2 是整个矩形全涂满,那已是 1,显然不对。这样一想,答案 5/8 一目了然,根本不用计算。

然而全国有 73% 的学生答错,最多人选了 2/2!这就是死记硬背的“灾难性后果”。

他提醒我,要让孩子对数量有直观感受。在日常里多用“平均数”“倍数”“分数”等数学用词,让数学语言变得自然。

听完这些,我被点醒。虽然我不擅长讲题,却能在生活中演示数学。

比如 1:2、3:1 的比例问题,听起来抽象,但放到三明治上就一目了然。姐姐喜欢一勺果酱配两勺花生酱,妹妹则是三勺果酱配一勺花生酱,两种比例,完全不同的味道。这比公式直观多了,还能吃到嘴里。

我还借鉴了新加坡数学的方法,鼓励她们用图形和模块表达。做题时,我常提醒她们在草稿纸上画矩形、线段、图表。久而久之,她们习惯用画图思考,解题又快又形象。

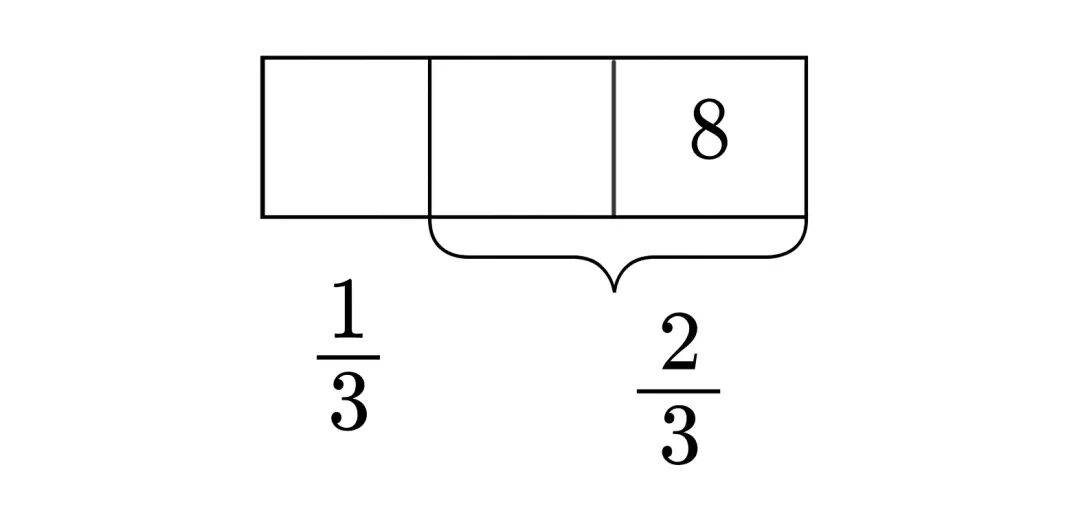

有一次,我看到 Suki 解题:果篮里有一些苹果,Alice 吃掉 1/3,Bill 又吃掉一半,最后剩 8 个,问最初有多少?

我本能想用代数公式,设 x 推算;Suki 却直接画了一个长条矩形,分成模块,三下两下就算出答案是 24。那种直观的思路,让我很惊喜。

我这才明白,这就是博士说的“数学感官”,它不在题海里,而在于理解,真正理解了,数学才会变得生动、好玩,甚至带点神奇的味道。

趣味:生活里到处都是数学

博士告诉我,第三个关键,是在生活里培养孩子的数学思维。数学无处不在,它其实可以很有趣。

他举了个例子:小时候最喜欢的游戏是“战舰”。报一个“E5”,如果击中,就要迅速推算下一个坐标。说白了,这就是“坐标点的战争”,比课堂上画坐标轴生动得多。游戏和生活,本身就是最好的数学课堂。

这让我豁然开朗。我不必为不会讲题而愧疚,而是可以在日常里“埋”下数学:

切蛋糕研究如何切得均匀,那是几何和比例;

旅行时把预算交给 Suki,她查机票酒店、比较价格、加总再除以人数,比考试题更真实;

家里常玩桌游:Blockus 练几何,跳棋象棋练逻辑,数独扑克牌训练思维;

超市里凑钱找零,厨房里烘焙,旅行中用地图测距离、估算时间,处处都是数学。

这些看似普通的小事,其实都在悄悄锻炼孩子的数学直觉,而且轻松又好玩。

养成好的数学习惯

博士告诉我,第四个关键,是养成好的数学习惯。很多孩子数学感觉并不差,却常常输在细节上:题没读清,条件看漏,草稿乱糟糟,明明会做却做错。一旦受挫,信心就容易被打击。

他说,读题时一定要慢下来,把关键词圈出来;

遇到复杂题,就拆成几个小问题,一步步解决;

草稿纸要分区,每道题对应一块,检查时才能迅速回到原来的推算,不至于乱成一锅粥;

他还提醒我,不要死盯着标准答案。鼓励孩子尝试不同解法,即使结果不同,也能在过程中学到东西。

最让我意外的是,他强调不要硬磕。题卡住了,可以先放下,去散步、换个环境,灵感常常会自己冒出来。数学思维和生活节奏一样,需要张弛有度。

我几乎是照单全收,把这些方法搬到家里。Suki就是典型的“马大哈”,常常看错题、漏条件。我虽不会一步步讲题,但会递给她草稿纸,告诉她怎么分区、怎么写步骤、怎么在审题时抓关键词。

慢慢地,我看到她变得更有条理,出错率降低了。更重要的是,她开始找回信心。对她来说,这些习惯就像一盏盏小灯,把数学的路照亮了。

给数学“第二次机会”

博士看我殷切地想让孩子爱上数学,笑着说:“其实你自己也可以给数学第二次机会。在任何年龄都能重新开始,也完全可能感受到它带来的喜悦。”他甚至半开玩笑地煽动我:“要不你现在就开始学?”

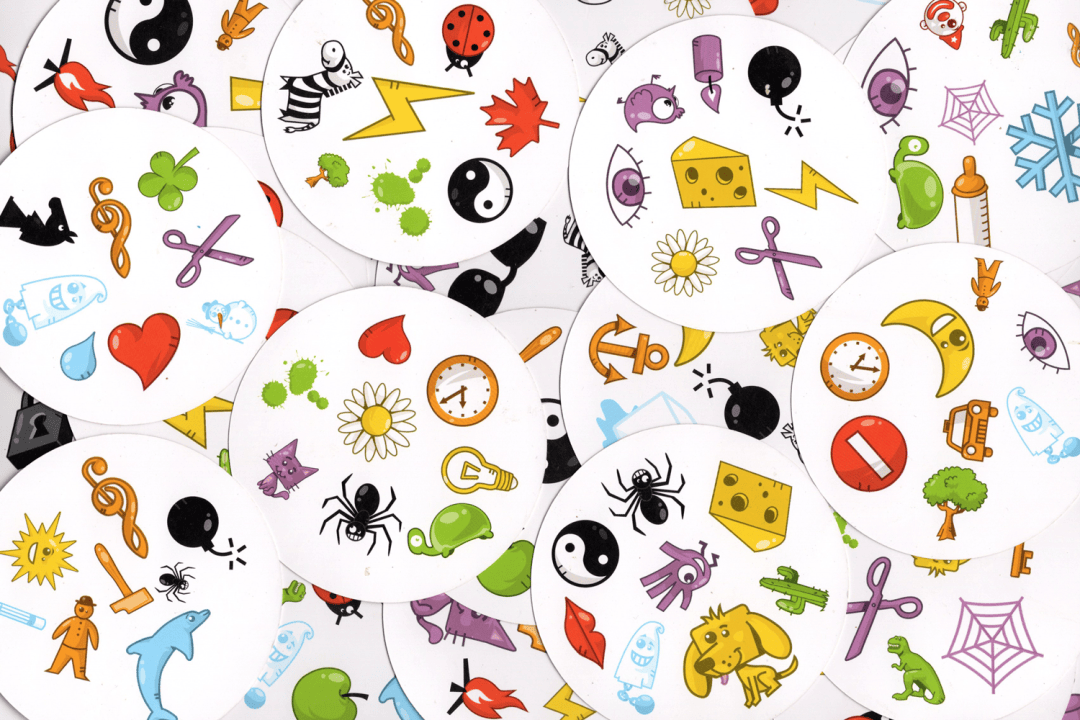

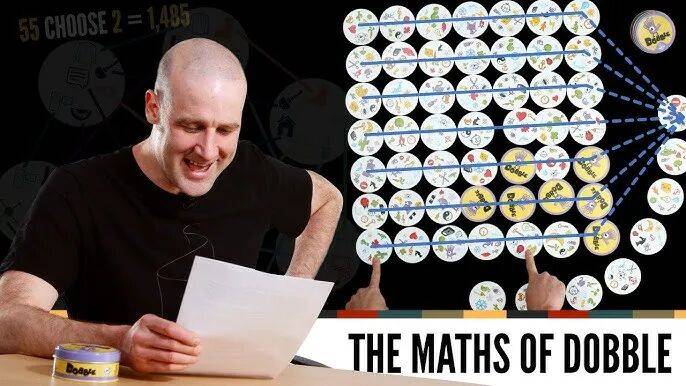

他知道我和孩子们喜欢玩桌游,尤其是 Dobble——找相同图案的小游戏。每张卡片有八个符号,整副牌 57 张,神奇的是任意两张牌之间,都会恰好有且只有一个相同符号。孩子们觉得这是魔法,而博士却告诉我:这就是数学,背后隐藏着“有限射影平面”的精妙结构。

后来他甩给我一个讲解 Dobble 数学原理的视频。我看完那一刻,心里仿佛被点燃。几十年来从未对数学产生过主动欲望的我,竟在这个小游戏里再次被唤醒了数学的感觉。

真的,不要以为自己“不是数学型人才”就把数学拒之门外,那等于屏蔽了人生中巨大而美妙的一部分。自那以后,我开始主动看一些有趣的数学视频,还常和姐俩一起感叹:“哇,原来数学可以这样!”

剑桥博士带给我的启发远不止于此。他让我明白,作为妈妈,我不必每天板着脸盯作业,更不用硬着头皮钻进题海。我真正要做的,是守护孩子对数学的兴趣与好奇,帮她建立信心,养成好习惯。

有时 Suki 做题,会抬起头,眼睛亮晶晶地说:“这个方法太巧妙了!”每次听到,我心里都一阵酸涩又庆幸。也许,她真的看见了那个我几十年来渴望却始终没能触摸到的世界——一个能用感官去体验的数学世界。

所以,我特别想说:千万别急着给孩子贴上“不是数学型”的标签。

数学从不是基因的专利,它更像一种语言,一种可以被点燃的感官。我们能做的,就是让它自然地流淌在生活里,给孩子一次重新开始的机会——也给自己一次。

数学不是少数人的特权,而是人人都能推开的那扇门。

上一篇:官宣!省双高校新学院获批!