入选教育部案例!海淀这所特色示范校究竟凭什么?

在北京,有这样一所学校——它从不拼命“卷分数”,却让每个孩子都眼里有光、心里有梦。

它就是中国农业大学附属中学(以下简称“农大附中”)。

在这里,课堂是“跨界的”:化学课走进海水淡化厂,舞蹈课跳上央视舞台;教师 是“硬核的”:双导师制、老带青、区骨干频出,教学竞赛拿奖到手软;学生是“发光的”:不仅在科创、体育、艺术等多领域取得金奖,还走出了一批奉献社会的优秀毕业生。

农大附中把教育真正做到了“根”上。“我在北京有个家”、“我在北京过大年” 不再是一句句口号,而是新疆孩子走进北京家庭、同吃同住同成长的温暖现实。

学校用18年时间,默默做成了全国民族团结教育标杆。不仅入选教育部创新案例,还获得权威媒体多次报道,为全国民族教育提供了“农大附中范式”。“铸牢中华民族共同体意识”在农大附中不是一句停留在书上的话,而是一套可复制、可推广、有温度、有实效的真实经验,正在从北京走向全国。

从《海洋化学》到《民族舞蹈》,

学生都爱的宝藏课堂

说起农大附中的办学亮点,就不得不提它“一核四维五径”的课程体系。其聚焦了人文传承、科技创新、身心健康、艺术审美四大维度,并开发了国家级、市区级及校本特色课程。

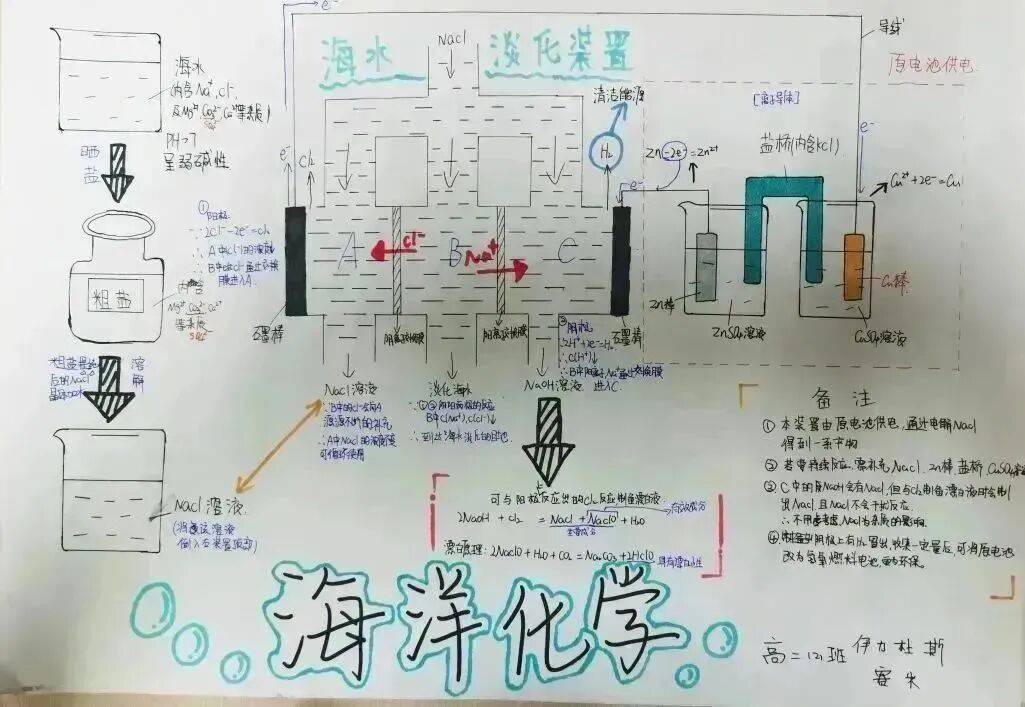

以北京市特色课程为例,《海洋与化学》将化学知识与海洋相结合,通过“项目式学习”,探索如何从海水中提取镁、溴、碘等元素,揭开大海的化学密码。学生还会走进海水淡化研究所,亲眼见证科技的力量,从而更加关注海洋污染与保护。这门课也成为了培育学生民族自信、社会责任与共同体意识的重要载体。

《民族舞蹈》课程以“大单元”形式系统教授九个民族的舞蹈,引导学生深入体验各民族风情与文化内涵,在提升审美素养的同时,还登上了国家大剧院和中央电视台的舞台。相关实践获“民族健身操舞大赛金奖”“北京市美育优秀案例”等荣誉,成为铸牢中华民族共同体意识的核心美育载体。

学校累计开发了16门校本课程,覆盖民族文化、科技融合、劳动实践等领域。针对不同年级学生的认知特点,从基础感知,到逻辑深化,再到价值升华,设计了梯度化的课程方案。

高一年级通过《北京中轴线》、《地理飞行》、《民族舞蹈》等课程,建立学生的民族认知和科技启蒙;高二年级开设《中国近代发展史》、《海洋与化学》、《丝路纹样中的文化共生》等课程,帮助学生理解历史脉络和科技发展;高三年级通过《民族共同体》、《航天科技中的民族精神》、《民族艺术鉴赏》等课程,培养学生的民族使命感和科技责任感。

金牌教师团队,

打造“三交”课堂模式

农大附中拥有一支高素质的教师队伍,他们不仅是学科教学的专家,更是学生成长的引路人。

课堂不再是老师单向输出,而是多元的“能量场”。学校全力推进“互动生成式三交”课堂模式(交往·交流·交融),把“中华民族共同体”的教育主题自然融入每一门学科,拓宽学生文化视野、增进民族情感。

语文课以《驿路梨花》为载体,引导各族学生探讨“团结与互助”;地理课透过《三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融》,读懂中华民族“多元一体”的大格局;数学课通过《中华民族文化与中学数学》,从少数民族文化中挖掘数学智慧。

学生们常说:“这样的课堂,让我们更懂彼此、更爱这个多元的国家!”

教师们的竞赛成绩更是硕果累累。刘艳萍、马姗等教师在北京市“民族杯”教学大赛中脱颖而出;彭晓光、张伶伶等教师在北京市“胜利杯”说课比赛中表现亮眼。

以张伶伶老师的说课《民族地区经济发展政策》为例,她深耕民族团结教育教学10余年,擅长把“政策课”变为可感知、可参与的“体验课”,巧妙破解“生硬难懂”的痛点,深受学生欢迎。

学校之所以涌现出如此多深谙教学之道的优秀教师,得益于其系统化的教师培养机制。农大附中推行“双导师制”,青老教师结对共进,30余名教师成长为区级骨干,6人担任海淀区学科教研基地核心成员,带动区域内民族教育教学水平提升。

“十二五”到“十四五”期间,学校持续开展区级规划课题研究。

“十四五”课题《以课程建设“铸牢中华民族共同体意识”实践研究》,依托18年新疆班办学经验,构建出可推广的育人范式及动态评价体系,成为全国普通高中开展中华民族共同体教育的标杆。

农大附中·王军校长

值得一提的是,学校的专业领军人物王军校长深耕民族教育研究,基于学校18年多民族学生共育的鲜活实践,形成了独具特色的教育理念,并出版专著《以“农·人”情怀办教育》。他先后获得“全国优秀教育工作者”、“首都民族团结进步先进个人”等荣誉称号,相关学术观点被《中国教育学刊》等权威期刊收录,为全国高中提供了“农大附中范式”。

“我在北京有个家”,

民族团结教育的温暖答卷

农大附中不仅是学习的场所,更是一个多民族融合的家园。

“我在北京有个家”让新疆学生走进北京家庭,在“同吃、同住、同体验”中实现文化互鉴与情感交融。“一家人游北京”则组织师生共同寻根文化,通过走访北京的历史文化遗迹,强化家国认同和文化自信,强化“中华民族一家亲”的认知。

另有“我在北京过大年”、“新疆家访”、“先做父母,再做老师”等相关实践,成为学校获评“全国民族团结进步示范单位”“北京市民族团结教育示范校”的重要支撑。

教育的成果,最终体现在学生的发展上。

学校以科技创新、体育竞技、文化艺术等多元平台,推动各民族学生共研共创、共赛共演,提升团队协作与民族认同,涌现出一批覆盖国家级、市级、区级的高质量学生获奖成果。

科技创新方面,学校今年在全国青年科普创新实验大赛总决赛中获一等奖,学生团队如苗洪基、李胜红与迪丽努尔合作设计的“民族团结”民居,荣获全国青少年建筑模型教育竞赛一等奖;在体育领域,校柔道队持续在全国比赛中夺冠,2021年安泰御等四名同学同步获得全国第一名,2024-2025年陶一鹏、杨壹涵等成功卫冕;文化艺术方面,多名学生如王思扬、谢家祥、马依尔江等荣获“中华经典诵写讲大赛”和“演说中国”全国金奖。

毕业生也在多元领域崭露头角,成为民族融合与社会发展的新生力量。

2021届新疆班毕业生库德热提·玉素甫考入哈尔滨工业大学,在校期间组织多项志愿服务活动,其团队获“全国民族团结进步模范集体”称号。2012届一名毕业生投身边防工作,现任新疆某边境派出所副所长,参与破获多起案件,所在单位荣立集体二等功。

《优秀毕业生返校宣讲会》库德热提·玉素甫

农大附中学子以实际行动体现了家国情怀与责任担当,展现了学校的育人成果。

争做全国标杆!

“铸牢中华民族共同体意识”

实践蓝本

这些年,农大附中默默把“民族团结”教育做成了一张闪亮的名片。

摸索出了一套“融合教育”创新实践,用系统化的课程和沉浸式活动,让中华民族共同体意识走进学生的日常和心里。

学校还将经验辐射到更广范围。牵手新疆、河北等多地学校,开展教师培训和结对帮扶。累计为各地教师培训超1000人次,向新疆送课30多节,捐赠教学资源1500多套。真正实现了从“校内创新”到“跨省共享”,助力更多地区上好民族团结这一课。

这份扎实的成果,不仅被《中国教育报》《民族画报》等权威媒体专题报道12次,还成功入选教育部“铸牢中华民族共同体意识”创新案例,为北京市乃至全国同类学校提供了可落地的“课题实践蓝本”。

在多个领域,学校的办学成果被广泛认可。囊括了国家级与省市级重要荣誉:包括全国民族团结进步模范集体、示范单位及北京市民族团结教育示范学校;在体育健康方面,获评全国青少年校园足球特色校、全国急救教育试点校、中国柔道特色学校等称号;科技与人文领域,拥有北京市科技教育示范学校、全国生态劳动教育特色学校等多项资质;同时,学校及党委还被评为首都精神文明单位、首都文明校园、海淀区先进基层党组织等,这些荣誉的背后,是学校多年来在民族团结教育领域的持续探索和创新实践。

农大附中用实践证明:教育真正的成功,不在于培养出多少高分考生,而在于能否帮助孩子找到属于自己的路。在这里,孩子们收获的远不止分数,更是文化的认同、能力的提升、视野的开阔和责任的担当。

作者 | 京教君

素材来源 | 中国农业大学附属中学

上一篇:喜报!全国榜样团队,贸大入选!

下一篇:常州美国留学机构推荐