【高考作文】材料作文“网络造谣面面观”审题分析与例文导写

编稿:百丈河

【原题再现】

阅读下面的材料,根据要求写作。

某大学学生小祥因为一次与他人口角推搡,被同学华华在网上造谣“官二代”“校园霸凌”。这两大“罪状”迅速触发了网民敏感的神经,使小祥及其家人遭到网民大规模羞辱。学校也被指责纵容“官二代”进行“校园霸凌”,被要求对小祥进行处分(学校还未回应)。

以上事件引发你怎样的联想与思考?请据此写一篇文章。

要求:题目自拟,文体不限;不得套作、抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

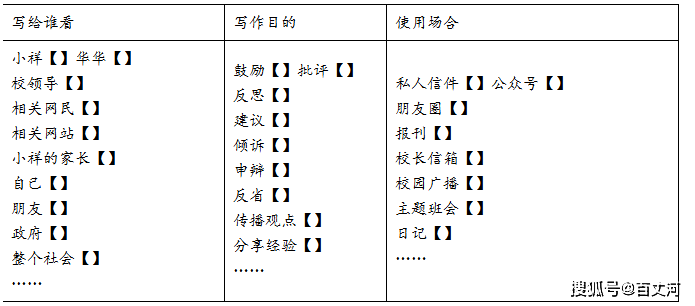

温馨提示:使用下面的表格可能对你的构思有所帮助。你可以在需要的条目后打“✔”(也可以自己补充),再根据这些选择考虑写法。此表格不作为作文的评分依据。

【审题分析】

这是一道记叙类材料作文题。

这则材料反映了当下网络社会中一个典型现象:一起普通的人际冲突如何被标签化传播,最终演变成网络暴力事件。我们可以从三个层面来理解其深层内涵。

首先,事件展现了“标签化思维”的危害。华华将普通口角贴上“官二代”“校园霸凌”的标签,这两个词汇自带社会敏感属性,就像给干柴扔了火种。这种简化思维遮蔽了事实真相,把复杂的人际矛盾压缩成刺激眼球的符号,这正是网络时代信息传播的典型病症。

其次,材料揭示了网络暴力的形成机制。网民们不辨真伪就参与围攻,反映出群体传播中“情绪优先于事实”的特点。当某个标签戳中大众痛点时,人们往往会跳过求证环节,直接宣泄情绪。就像滚雪球效应,最初的谣言在传播中被不断强化,最终演变成针对当事人及其家庭的语言暴力。

更深层看,学校陷入的舆论困境折射出社会治理的新挑战。在真相未明时,舆论压力已经要求校方“表态”,这种“舆论审判”现象说明,网络民意正在影响现实决策。而校方的沉默态度,既可能是谨慎调查的体现,也可能被解读为包庇,反映出机构应对网络舆情的两难处境。

这个案例就像一面多棱镜,既照见个体在冲突中的非理性,也映射出网络时代的传播特性,更折射出社会治理面临的新课题。它提醒我们:在人人都有麦克风的时代,保持理性判断力非常重要。

写作时,开头部分可以从事件本身切入,指出这反映了当前网络环境中“标签化思维”和“未审先判”的问题。中间部分可以分三个层次展开:首先分析网络谣言传播的心理机制,如从众心理和情绪宣泄;其次探讨标签化思维的危害,它简化了复杂事实,容易造成误伤;最后反思我们每个人在类似事件中应有的态度,比如保持理性、多方求证。结尾可以呼吁建立更健康的网络环境,强调个人在信息洪流中保持独立思考的重要性。

立意参考:

1.拒绝标签化思维,让理性之光照亮网络空间。

2.谣言止于智者,更止于制度。

3.警惕“正义感”包装下的语言暴力。

【例文导写】

让网络空间多些理性之光

大学生小祥因一次口角推搡,被同学华华造谣为“官二代”“校园霸凌者”,进而遭到网民大规模羞辱,学校也被推上风口浪尖。这起事件,如同一面镜子,照出了网络时代舆论场的浮躁与喧嚣,更警示我们:在网络空间,需多些理性思考,少些盲目跟风。

网络时代,信息传播速度呈几何级增长,一条未经证实的消息,能在瞬间引爆舆论。华华的造谣,精准触碰了“官二代”“校园霸凌”这些社会敏感点,瞬间点燃了网民的情绪。许多人未及核实真相,便化身“正义使者”,对小祥及其家人口诛笔伐。可他们或许未曾想过,自己的“正义”,可能是建立在虚假信息之上,是对他人权益的粗暴践踏。就像黑暗中挥舞的火把,看似照亮了“罪恶”,实则可能灼伤无辜。

而这背后,是部分网民独立思考能力的缺失。在海量信息面前,他们习惯了被动接受,缺乏对信息的甄别与判断。“官二代”标签自带的偏见,“校园霸凌”引发的愤怒,轻易就占据了他们的头脑,让他们失去了理性的天平。他们忘记了,在法律框架下,每个人都有被公正对待的权利,在真相未明时,任何轻率的指责都是不负责的。

此外,网络的匿名性也助长了这种非理性。在虚拟世界里,一些人仿佛卸下了现实中的道德枷锁,肆意宣泄情绪,将网络当成了发泄不满的垃圾桶。他们用最刻薄的语言攻击他人,却从不反思自己行为的后果。小祥及其家人所承受的羞辱,便是这种匿名暴力的恶果。

但我们也应看到,这并非网络的全部。仍有许多人在呼吁理性,在等待真相。学校的未回应,或许也是在谨慎核实,避免草率处理对学生造成二次伤害。这提醒我们,面对网络事件,不妨多一点耐心,多一点克制,让子弹再飞一会儿。

要改变这种现状,需要多方发力。对于网民而言,应培养独立思考的习惯,学会在信息洪流中保持清醒,不被情绪裹挟,不做谣言的传声筒。对于网络平台来说,要加强信息审核,对造谣、传谣行为及时遏制,净化网络环境。对于社会而言,需加强媒介素养教育,让公众懂得如何理性面对网络信息,如何在言论自由与责任担当之间找到平衡。

小祥的遭遇是不幸的,但这起事件也应成为一个契机,让我们重新审视网络空间的生态。愿我们都能从这起事件中吸取教训,让理性之光驱散网络的浮躁与喧嚣,让网络真正成为传递善意、交流思想的平台,而非滋生戾气、伤害他人的温床。