美国人突然发现:英语相较汉字竟然如此落后!高中生文盲真的冤枉

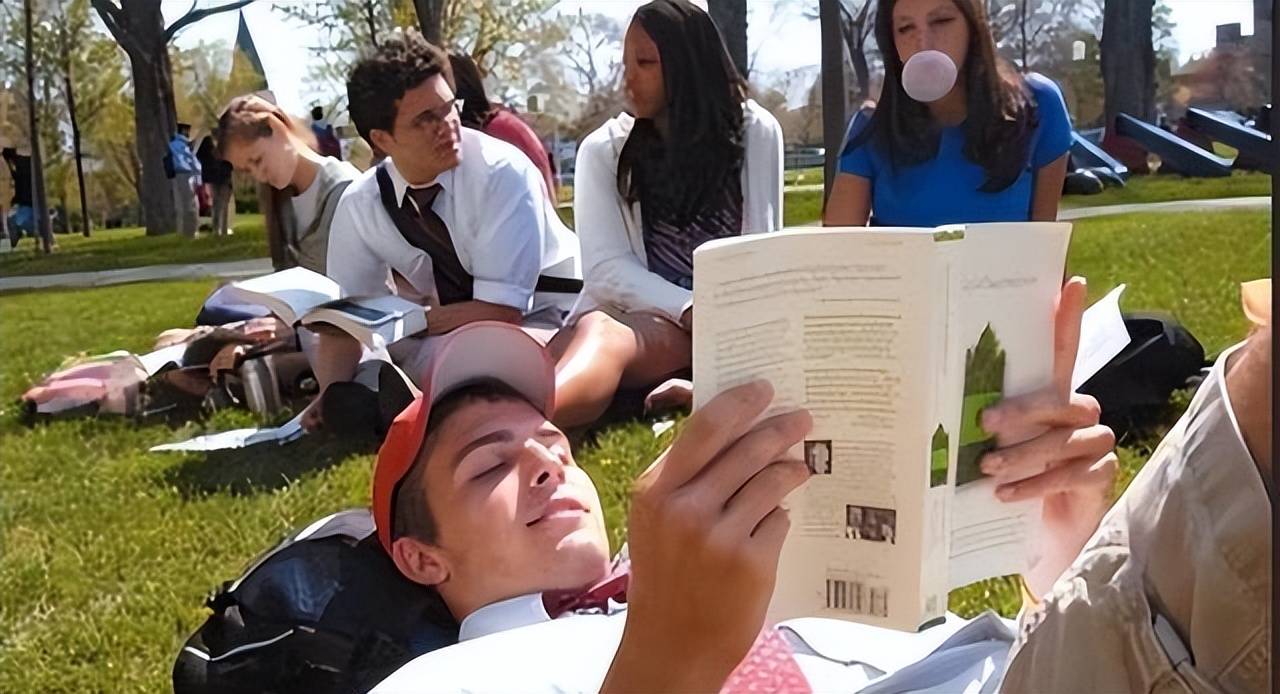

最近网上热议美国高中生毕业了却读不懂大学课本的事儿,很多人直呼没想到,英语这么全球通用,竟然在词汇效率上栽跟头,而汉字看似复杂,却藏着大智慧。

话说回来,这不是空穴来风,美国教育报告一出,数据摆在那儿,高中文凭拿在手里,实际素养跟不上趟儿。咱们先从英语的词汇堆积说起,看看为啥它让学习者这么费劲。

英语词汇量大得吓人,据统计接近百万条,新词旧词加一块儿,学起来像滚雪球,越滚越大。这不是夸张,英语每冒出个新玩意儿,就得生造新词,而且这些词往往跟老词没啥联系,得从头死记硬背。

拿日常来说,美国高中生毕业时,词汇量也就三千来个,够聊聊天、看新闻,但一碰专业书,就傻眼了。比如学公共政策,课本上“fiscal policy”这种词,高中没教过,得现学现卖。这就导致很多人觉得英语表达冗长,信息密度低,一篇文章写出来,字数翻倍,却没多说清啥。

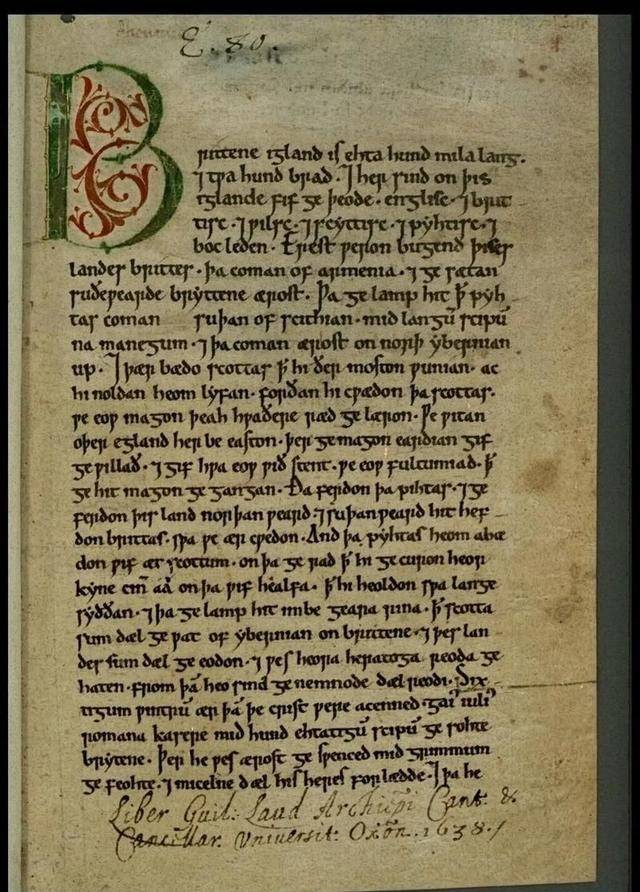

相比之下,英语的字母系统灵活是灵活,但重复利用率低,学了东边忘了西边,时间长了,旧文献看不懂,莎士比亚那年代的词,现在英国人得查字典。专家分析,这跟英语的拼音基础有关,字母组合无限,词汇爆炸式增长,可实际用着用着,就成了负担。

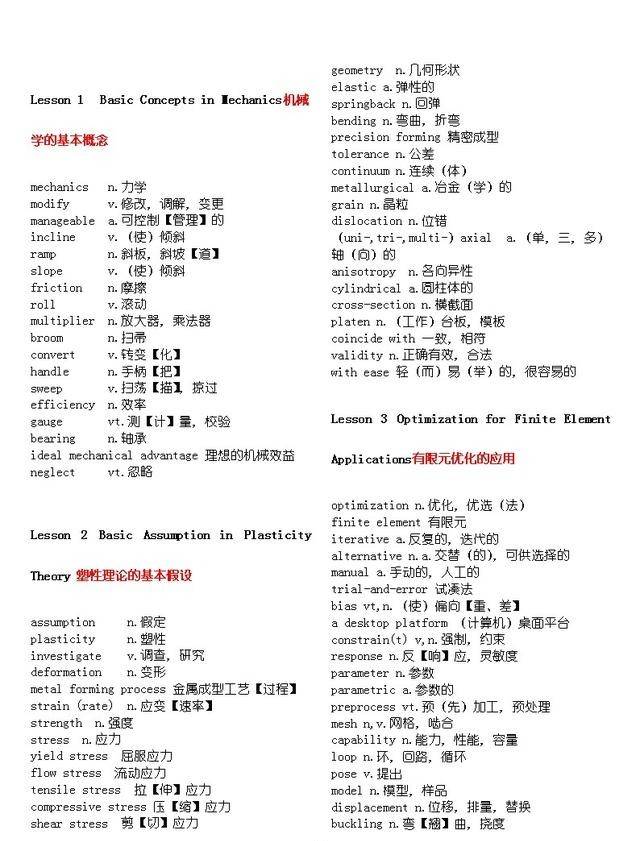

尤其在职场,工厂说明书上冒出“torque specification”,高中生一看一堆生词,操作起来磕磕绊绊,得额外补课。这不光是个人问题,美国教育体系也推波助澜,高中课程重测试,轻深度词汇扩展,结果毕业生一进大学,就现原形。

英语词汇的“胖墩儿”症,学起来真累人

英语为啥词汇这么多?根儿上说,它借词多,历史融合拉丁、法语、日耳曼啥的,词库膨胀得没边儿。优势呢?表达细腻,能捏造专有名词,科技新概念一抓一大把。可缺点显而易见,学习曲线陡,普通人记不住那么多孤立单位。

数据显示,英语每分钟阅读速度也就三百八十字左右,因为眼睛得一个个扫字母,脑子还得拼音义。反观汉字,信息密度高,一眼扫过去,意思就出来了。这差距不是天生的,是系统决定的。英语的“死词”问题更棘手,时代变迁,旧词淘汰,新词涌入,学了等于白学。

拿地图来说,美国人分不清Australia和Austria,因为国家名是新造的,得专门背。互联网时代,这问题放大,英语内容占网页大头,可每篇都冗长,AI处理起来费电费时。你想想,英语一本书,汉字版可能压缩一半空间,这效率差哪儿去了?全在词汇的低重复率上。

教育专家直言,这让英语学习像马拉松,起步容易,中途卡壳。美国高中生词汇停在基础层,大学一转专业,就得从头补,很多人直接休学或转行。这不是学生不努力,是语言底子拉后腿。

英语的字母系统虽简单入门,但长跑吃亏。26个字母组合出海量词,可每个词独立性强,没汉字那种形声旁推演规律。结果呢?学英语得靠死记,忘性一来,全白搭。

相比,汉字几千年积累,四万多条,可常用就三千五,覆盖95%文本。这重复率高得惊人,一部百万字的书,用字不到三千,就能讲清文史理工。英语呢?同等内容,词至少翻倍。

专家研究显示,英语的香农熵每字母3.9比特,汉字每字9.56比特,信息打包紧实多了。这不是吹,实际阅读测试,中国读者处理同量信息,只需24分钟,英语得26分钟。

英语的胖墩儿症,还体现在跨领域上,理工生看文史书,词汇重叠少,得重学;汉字一脉相承,古今通吃。美国的素养危机,就卡在这儿,高中文凭亮堂堂,实际一碰复杂文本,就露馅儿。

汉字的“瘦身术”,重复率高到让人服气

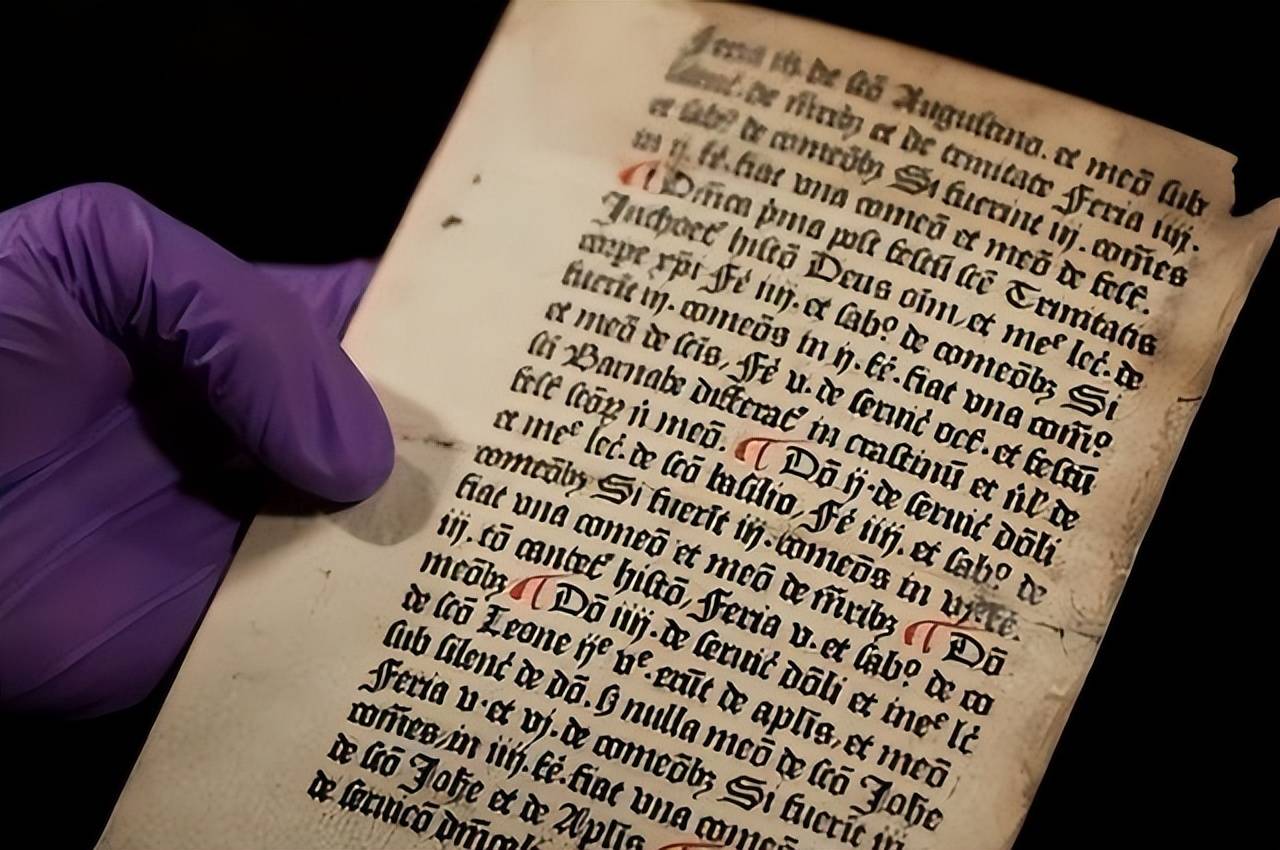

汉字看似一笔一画麻烦,其实是效率高手。常用三千五,就能读报看书,专业再加点,大学课本不成问题。为啥?重复利用率高啊,从康熙字典四万多,到现代文本,核心字没变,组合出新意。拿《论语》来说,两千年前的文言文,现在人一看就懂,字形稳定,意思直击。

英语呢?中世纪文献,现代人得配注释。汉字的表意性是关键,一个字带图像感,“山”就是山形,脑子瞬间get。研究显示,汉字阅读时,眼睛扫2.6个字符,英语7-8个字母,可信息量相当,甚至汉字多。

这密度,让汉语表达简洁,“核动力潜艇”六个字,英语23个字母。优势明显,学汉字入门难,但中级后飞起,词汇扩展靠组合,不用全背。缺点?笔画多,输入慢,可手机时代,拼音输入秒解。相比英语的孤岛词,汉字像乐高,积木搭新词,重复率拉满。

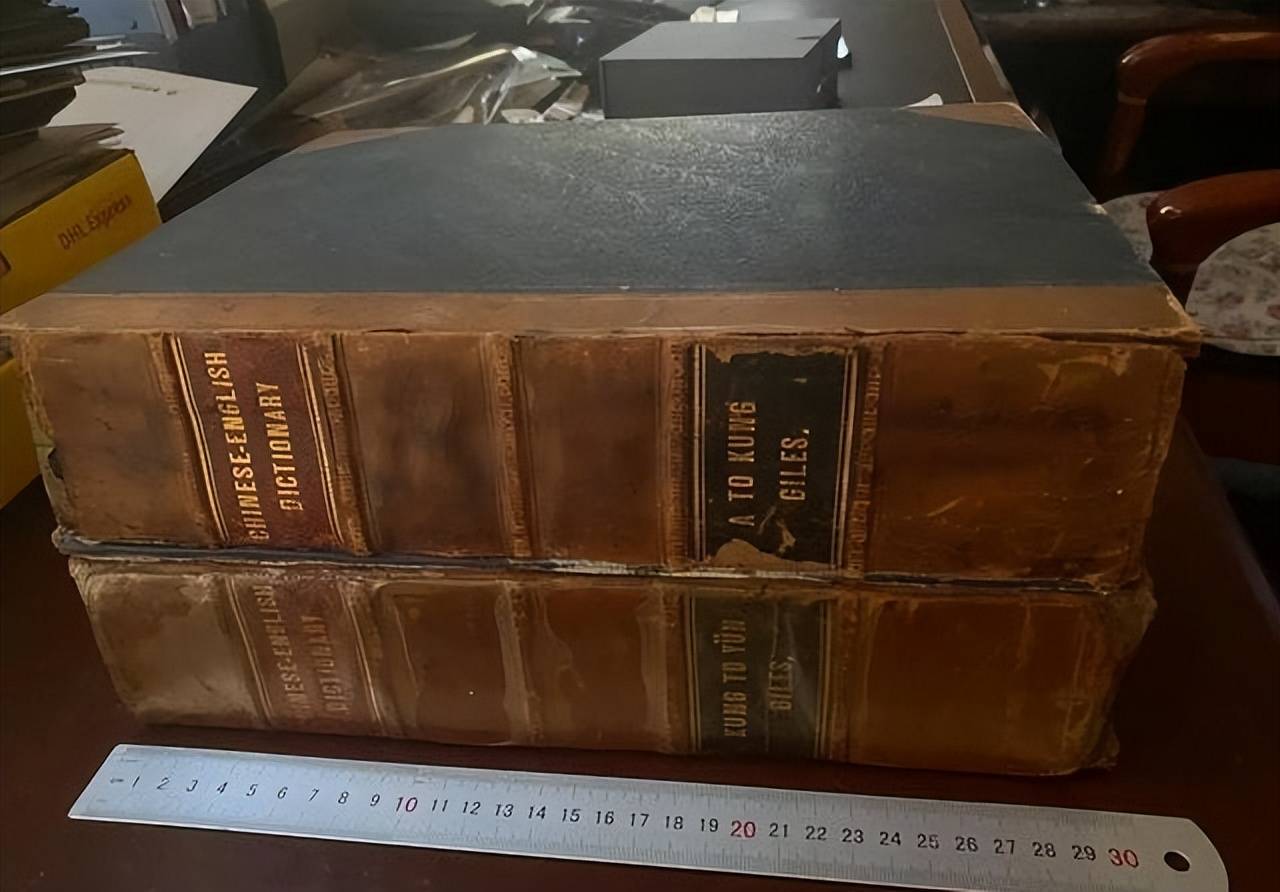

这重复率,还体现在历史连续性上。汉语古籍到现代,字库共享率高,学了基础,跨时代无障碍。英语词汇迭代快,旧词成古董,学历史得另起炉灶。美国人读莎翁,得查生僻词;中国人读古诗,认字就行。这差距,在AI上更明显,汉字紧凑,训练数据少而精。

专家说,汉语的形义关联,让模型学得快,推理准。英语词多,噪声大,处理成本高。话说,汉字的瘦身术,不是省油灯,是真聪明,学一次用终身。美国的教育报告显示,高中文盲率高,跟词汇低效脱不了干系,学生毕业了,职场一上手,就卡壳补课。

汉字重复率的具体数据,更说服人。统计显示,汉语文本95%用2500字覆盖,英语得8000词。康熙字典四万,实际用量小,组合出百万词语。英语百万词库,用量分散,学了九牛一毛。

阅读速度测试,汉语386词/分,英语382,密度拉平时间。这不是巧合,是系统设计。汉字的偏旁部首,像目录,推演出新字,学“水”旁,就懂一堆水相关词。

英语呢?“aqua”到“hydro”,没规律,得一个个啃。结果,美国高中生词汇三千,够日常,不够专业;中国人中学生词汇相当,却跨领域自如。这就是汉字的内涵,表面复杂,里子高效,让英语的落后暴露无遗。

美国高中生的“文盲”尴尬,根子在教育和语言双重夹击

美国高中生毕业率高,可素养低得让人心塞。最新NAEP报告,12年级阅读分数30年来最低,疫情后雪上加霜。原因?缺席多、智能手机分心、阅读耐力差。数据说,70%学生过州ELA测试,可高贫学校才40-50%。毕业生进大学,词汇弱、分析长文不行,上下文缺位。

为什么?教育重全词识记,轻音标基础,学生记形不记音,一遇生词就蒙。结果,工厂上手册看不懂,大学报告读不完。专家直言,这制造了“功能文盲”,毕业了却功能失调,尤其少数族裔学生,受历史教育不公影响大。

这尴尬,跟英语特性挂钩。词汇低重复,高中三千词,大学翻倍,生物隔离感强。中国学生词汇稳定,专业词加点就行。

美国体系测试导向,忽略终身技能,学生毕业自信满满,一撞墙就碎。报告显示,屏幕时间长,注意力短,阅读长文下降。职场呢?机械说明书生词多,高中没备,补课成常态。

相比,汉语高重复,基础字通吃专业。美国的危机可防,回归音标教学、多读长文,就能缓。可语言底子在那儿,英语的词库膨胀,让问题根深蒂固。高中文盲不是冤枉,是系统产物,教育加语言,双重下手。

2025年NAEP,高三分数最低,数学阅读双降。原因包括疫情缺课、手机干扰、教学法旧。学生耐力差,分析文本弱,词汇窄。毕业生进社区学院,补读基础课多。专家呼吁,科学阅读法,音标加词汇扩展。可英语的孤立词,让扩展难,学一个忘一堆。

汉语呢?字形记忆强,重复用,忘不了。这对比,让美国人反思,英语全球王者,为啥本土教育拉胯?答案在词汇效率,汉字的稳定,戳中痛点。

AI浪潮下,汉语的隐形王牌,英语得加把劲儿

AI时代,语言效率成关键。专家发现,汉语训练LLM更快,表现更好。

为啥?汉字象征精确,信息密度高,数据少而精。微软LLMLingua证明,汉语压缩英文提示,模型推理准。中文LLM复杂任务偏好汉语,表达细腻,文化语境深。

相比,英语词多,噪声大,训练成本高。研究说,汉语结构助AI理解因果,符号性强。缺点?数据少,可密度补上。未来,汉语或成AI首选,英语得优化。

这优势,从重复率来。汉字紧凑,模型学得快,泛化强。英语冗长,过拟合风险高。中国AI技术,多语支持加本土化,汉语核心。

专家预测,汉语助AI突破,英语跟进难。这波发现,让美国人看清,英语落后不是一时,AI放大差距。高中文盲加语言低效,双重警钟。

汉语在AI的王牌,还在表达力。语气变化丰富,上下文隐含,模型抓得准。英语线性,歧义多。训练测试,汉语LLM复杂交互胜出。未来,汉语数据增长,优势拉大。英语呢?需精简词汇,借汉字灵感。

这事儿让美国人醒悟,英语牛是牛,可汉字的效率,值得学。高中文盲冤不冤?冤在系统,不冤在底子。未来,跨语言借鉴,或解难题。