孩子戾气重、说话冲?家长回头看看:家里是不是缺了这3个字

我们或许都见过或者经历过这样的场景:

父母不过叮嘱孩子“多穿点”,孩子却硬邦邦回一声“烦不烦呀|”

孩子不小心打翻了水杯,却被夹枪带棒一顿狠批。

这些孩子,浑身仿佛都长满了语言的尖刺,而最先被刺伤的,是离他们最近的父母。

拨开这层戾气的迷雾,我们其实可以看到这些家庭共同的底色。

01:紧绷的弦,一碰就断了

戾气,很少是无缘之火。在一个高度紧绷的家庭里,空气里往往弥漫着一种不易察觉的焦虑。

这种焦虑可能源于父母对完美的过度追求,对微小失误的零容忍,或者是对未来不确定性的深度恐惧。

想象一下,两个家庭同样对待“孩子不小心打碎碗”的这个场景。

拥有松弛感的家庭A,父母可能爽朗一笑:“碎碎平安!没划到手吧?来,我们一起收拾一下,下次小心点呀!划到手该多痛呀!”

孩子可能开始也被陶瓷破碎的声响吓到,但很快不再害怕,也学会了如何处理这类意外。

但在缺乏松弛感的家庭B,父母立刻会惊叫、指责:“你怎么这么不小心!”“毛手毛脚什么也干不好!拿个碗都拿不稳!"

更有甚者,还会翻出各种旧账,一并数落。

孩子从最开始的内疚,转化成恐惧、委屈、愤怒,开始顶撞父母,成了父母眼中“忤逆不孝”的模样。

家庭B的日常,是无数个类似“紧绷”的瞬间构成的。

孩子的戾气,不是什么天生“坏种”,不过是内部无法消化的焦虑,与外部家庭长期的紧张氛围相互作用下的产物。

当家庭的底色是紧张、是焦虑,孩子的神经也会同样时刻紧绷着。

紧绷的弦,无法回弹,稍一用力,弦就断了。

而这根断了的弦,也就是孩子语言上的尖刺,刀刀刺向父母的心脏。说到底,孩子不过在用“攻击”来寻求自我保护罢了。

02:孩子的戾气——是情感需求没被看见时的“伪装”

每一个充满戾气的孩子,可能都曾是一个渴望被温柔接住的孩子。

心理学告诉我们,所有激烈的情绪背后,都藏着一个未被满足的需求。

当孩子用平和的方式表达感受和需求,却屡屡被忽视、否定甚至嘲笑时,他们可能会“学乖”,转而采用一种更激烈、更具破坏性的方式——戾气,来试图撬开父母的耳朵,争夺那一点点可怜的注意力。

一个孩子,最初可能会哭着说:“我很难过,你们能陪陪我吗?”

如果父母这时的回应是:“哭什么哭,一点小事就哭!”

“我们这么忙,你就别添乱了!”

孩子收到的信号是:柔软的倾诉是无效的。于是,他学会了用“滚开!”“不用你管!”来宣泄自己的情绪。

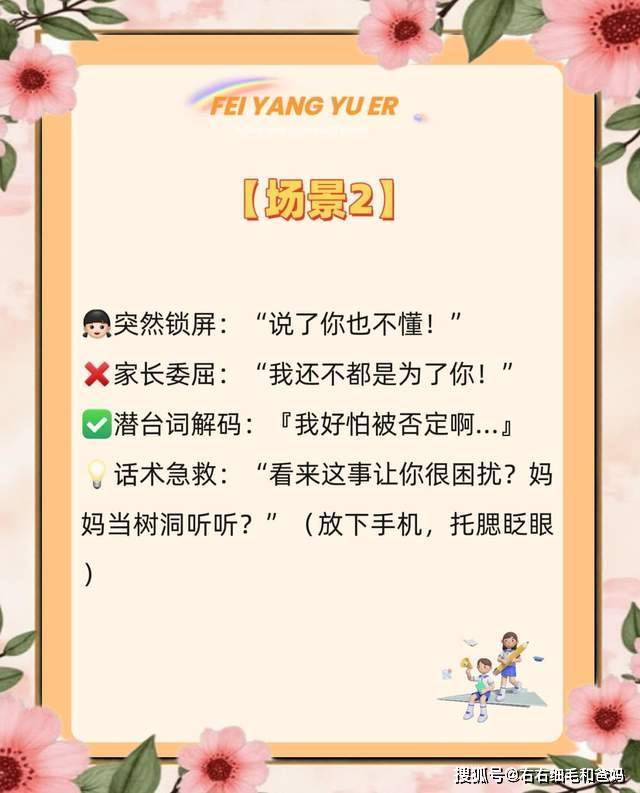

孩子第一次把自己关进房间、反锁房门,或者第一次摔门而去,其实是在呐喊:“我在这里,你们知道我很难过吗?”

可父母却往往听不到这些扭曲的“求助信号”。

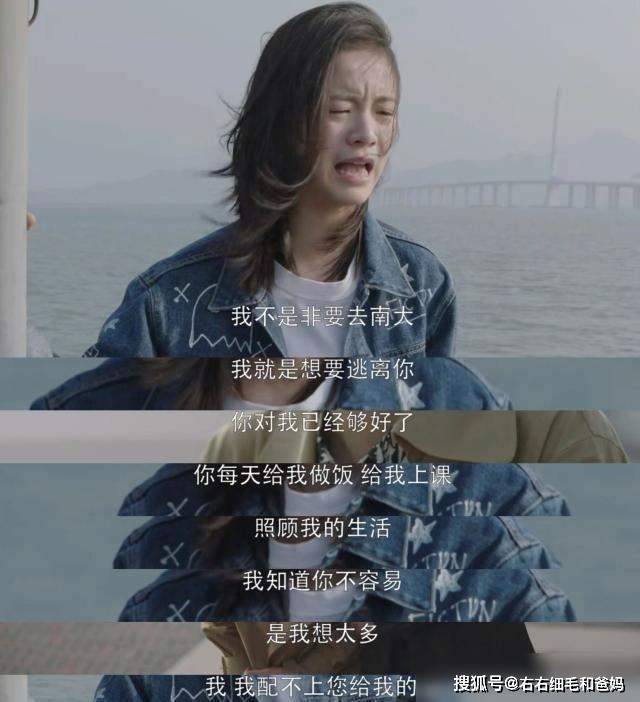

电视剧《小欢喜》里,乔英子的妈妈宋茜,原本也是一位名校的中学老师。为了孩子的学习,辞去了工作,全身心投入到了对孩子生活、学习的照顾上。

《小欢喜》

在这种极致的、令人窒息的关爱与管控下,英子从最开始尝试温和的沟通,到最后情绪走向抑郁、走向崩溃,离家出走,对着母亲大喊。

英子的戾气,是长期情绪被压抑、自我被否定后的爆发。

电视剧《小欢喜》

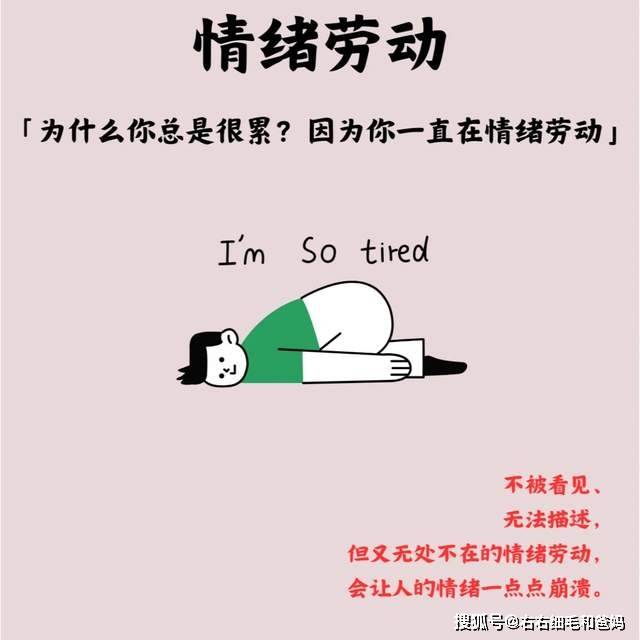

网络上有个热词“家庭情绪劳工”,就是指家庭成员为维持表面的和谐而压抑真实感受所付出的心理代价。

那些所谓戾气重的孩子,往往是再也无力或者不愿承担这份“劳工”的人,他们的爆发,是一次希望被看见的宣言。

03:孩子怎么说话,是在跟父母学

孩子的语言模式,基本就是家里大人说话的样子。一个缺乏松弛感、沟通基本靠“吼”的家庭,其内部一般会是两种模式——要么父母一方过于强势,说一不二;要么家庭规则混乱,情绪化严重。

孩子在这样的环境中成长,学会的不是协商、不是平等沟通,而是压抑,或者攻击。

当父亲对母亲大吼、母亲对孩子大声指责时,孩子自然而然地以为:这就是人与人之间正常的交流方式。

当孩子与父母交流时,他也就复制粘贴了这种攻击型模式,并非天生戾气重。

我们再看看高铁上所谓的“熊孩子”,大众在谴责孩子吵闹的同时,更多是批评父母的不作为和纵容。

而深层点来看,这样的家庭里,父母可能时而溺爱无度,时而粗暴镇压,孩子也就学会用最原始、最激烈的方式——哭闹、顶撞来试探父母的边界,来表达自己的不满。而这种带着戾气的语言,在孩子们的经验里,又是最“有效”的。

家的松弛感,是允许犯错、包容情绪、不苛求完美的温暖氛围。

当一个家能够允许脆弱、接纳失败、庆祝平凡时,心与心的距离也会靠近。孩子无需再用“戾气”武装自己,他们自然也会学会好好说话。