21天打卡全一等奖!师大“时间管理王者”的阅读法太实用了!

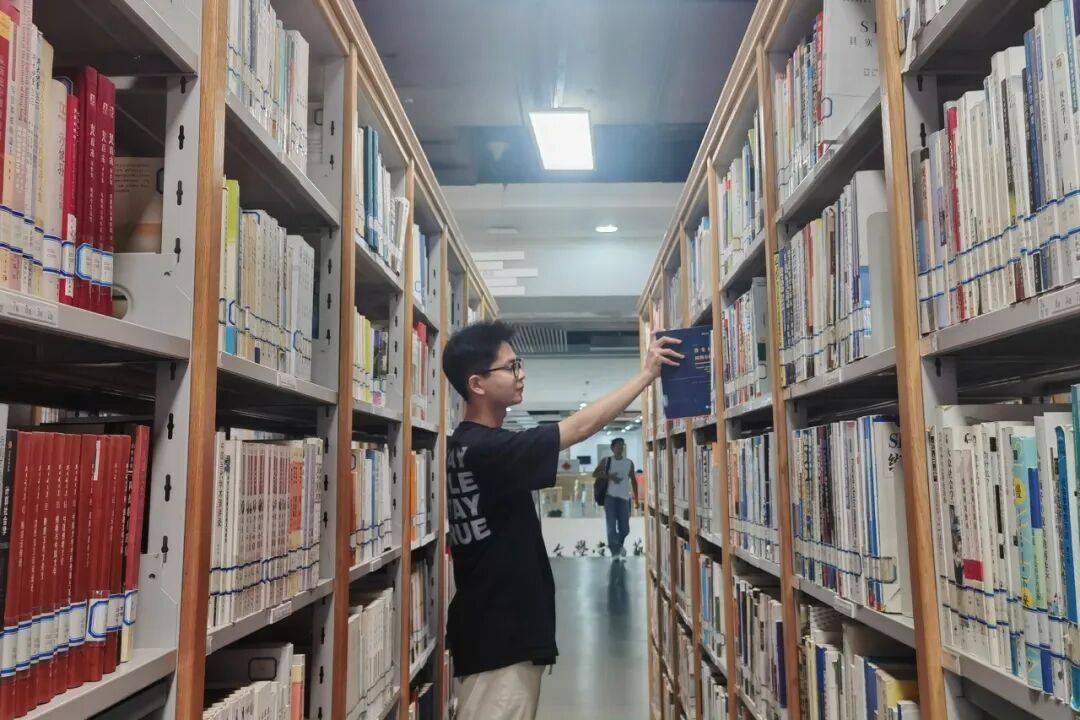

在师大校园里,有这样一位同学:他会在书页底部留下密密麻麻的折角,把 21 天打卡的标记看作 “无声的勋章”,也能在实验报告与专业课作业的夹缝中,挤出与文字相遇的 15 分钟。他的阅读故事没有惊天动地的传奇,却藏着普通人与书籍对话时最真实的成长轨迹 —— 从带着任务感翻开书页,到在文字中找到对抗焦虑的力量,最终让阅读成为生活的一部分。

这位同学就是材料与化学化工学院的2024级化学学硕一班的方鹏勇。他曾参加第二届、第三届、第四届从‘万’到‘一’——“阅动青春”21天打卡挑战,以及一次“启航师大 阅动青春——21天打卡挑战”活动,并取得3次获一等奖、1次入围奖的亮眼成绩。

21 天打卡:从 “任务” 到 “悦读” 的奇妙蜕变

“刚开始就是试试看,没想到真的坚持下来了。” 回忆起参加杭师大 21 天阅读打卡挑战的经历,他坦言最初带着几分 “任务感”。那时的阅读更像完成指标,总在纠结 “今天必须看完多少页”,心浮气躁间,连文字都变得模糊。

转折发生在第七、八天。他忽然想通了:“别想那么多,把书打开,读就行。” 这个简单的念头像一把钥匙,打开了静心阅读的大门。翻书的速度慢了,书里的内容却清晰起来 —— 那些原本被忽略的细节开始吸引他,焦躁感在文字里慢慢沉淀。

直到合上最后一页的瞬间,他感受到一种前所未有的踏实:“手里沉甸甸的分量好像转移到了心里。” 更意外的是,这场坚持让他读懂了 “微小行动” 的力量。“坚持阅读被简化成‘今天读 15 分钟’,就像一个轻易能完成的承诺。” 打卡表上累积的标记,成了他眼里 “闪耀着‘我做到了’的微光” 的勋章。

他后来常常想起这段经历:“所谓改变,核心不在瞬间爆发力,而在日复一日的涓滴汇聚。” 这道理从书页间长出,又悄悄扎根在他的生活里。

对抗 “碎片化”:把 “面包屑时间” 变成阅读养分

阅读之路从不是坦途。实验报告、专业课作业、突然增加的实验数据处理任务…… 这些像 “从天而降的石头”,总把计划好的阅读时间砸成碎片。“有时候就剩睡前 15 分钟,读吧,怕影响休息;不读,又有负罪感。” 他形容那时的状态:“眼皮在字上跳,脑子在别处飞。”

但他没有放弃,反而琢磨出一套 “碎片化生存法则”。他不再等 “大块时间从天而降”,而是主动在日程表上 “捡面包屑”—— 实验等待的间隙、食堂排队时、午休前的十分钟,都被变成了阅读的小窗口。“别小看这几分钟,保持连贯性比一次读两小时更重要。”

为了抓住这些碎片时间,他还创造了 “最小阻力环境”:把书放在实验台旁、枕头边,甚至提前用手机拍下要读的章节。“手机不是敌人,调成专注模式,它也能当阅读器。” 渐渐地,那些被切割的时间不再让人焦虑,反而成了 “在忙碌里偷来的阅读时光”。

他说:“重要的不是每次读了多少,而是在生活夹缝里,依然守护住和文字相遇的可能。” 这种对碎片时间的灵活运用,也让他对暑假期间的阅读有了清晰规划。与本科阶段相比,研究生阶段的科研任务更为繁重,时间也更紧张,因此他计划利用碎片时间阅读刘慈欣的《三体》。这份期待源于他骨子里对科学探索的热爱和对宇宙终极答案的好奇,即便时间零散,他也相信这些 “面包屑” 般的阅读时刻能串联起对宇宙奥秘的探索。

书页折痕里的仪式感:独属于自己的阅读 “年轮”

在他的书架上,每本书的下缘都藏着秘密 —— 一排细密的折角。这些折角从不被抚平,随着阅读深入,像 “微型阶梯” 一样在书页边缘生长。“每次合上书,我都会轻轻折一个小角,像给这次阅读画个句点。”

这个看似简单的习惯,成了他与书籍对话的仪式。当一本书读完,他会翻开书脊,看那些由疏到密的折角 “蜿蜒成地图”。“它们是我阅读轨迹的年轮。” 指尖划过隆起的折痕时,他能想起某个午后在图书馆读到入神,或是深夜在实验室等待数据时,借着台灯看完的那一小节。

“书页间的折痕,终将成为思想的褶皱。” 他说。这些折痕不只是标记,更是他与文字深度对话的证明 —— 那些在折角处停留、思考、甚至重读的瞬间,让阅读从 “看过” 变成了 “懂得”。而这样的深度阅读,往往始于一次精准的选书:对他而言,选书从来不是随机的 “盲选”,而是一场多维度的 “精神共振”。

选书如觅友:在兴趣与共鸣中找到“对的书”

“选书就像找朋友,得有共鸣才行。” 他分享自己的选书逻辑:首要标准是兴趣与主题 —— 最近是否对某个领域、历史时期或社会议题特别关注,这是打开阅读欲望的第一把钥匙。在此基础上,他还会留意书籍的 “精神契合度”: 既要满足智识探索欲,又要能触动情感共鸣;既要有内容的厚重感,也要有现实的映照力。

马伯庸的《长安的荔枝》就是他用这套逻辑选出的 “心头好”。“‘一骑红尘妃子笑’这句诗大家都熟,但谁会想到专门写‘把岭南荔枝运到长安’这个细节?” 这个新奇的切入点瞬间抓住了他 —— 它避开了盛唐的宏大叙事,聚焦底层小吏李善德的 “不可能任务”,恰好契合他对 “古代物流”“历史背后小人物” 这类主题的好奇。更意外的是书中的现实共鸣:李善德在官僚体系中被踢皮球、为项目协调资源的经历,像极了 “古代版职场求生记”,“读的时候总想起自己做小组作业的日子,这种连接感让书里的故事一下子活了。”

这种 “兴趣打底、共鸣加分”的选书策略,让他很少遇到 “读不下去” 的情况。“毕竟是自己主动‘找’来的书,就像约到了投缘的朋友,自然有聊下去的欲望。”

书籍如灯:在迷茫时找到前行的方向

阅读于他,不仅是习惯,更是困境中的灯塔。考研那段压抑的日子里,他被压力和不确定性包裹,像 “走在浓雾里”。偶然间拿起的《活出生命的意义》,成了照亮前路的光。

他这样描述这本书给他的启示:“《活出生命的意义》对我而言,已不仅仅是一本书。它是黑暗时刻瞥见的一束光,是精神低谷时拉我一把的有力手臂。它用最残酷的生存体验,向我展示了人类精神最璀璨的可能性——在任何境遇下,人都可以保有选择的自由,并由此找到生命的意义。它教会我:生命的质量,不在于我们经历了什么,而在于我们如何回应我们所经历的。意义不是被发现的,而是在我们负责任的行动和选择中被创造出来的。”

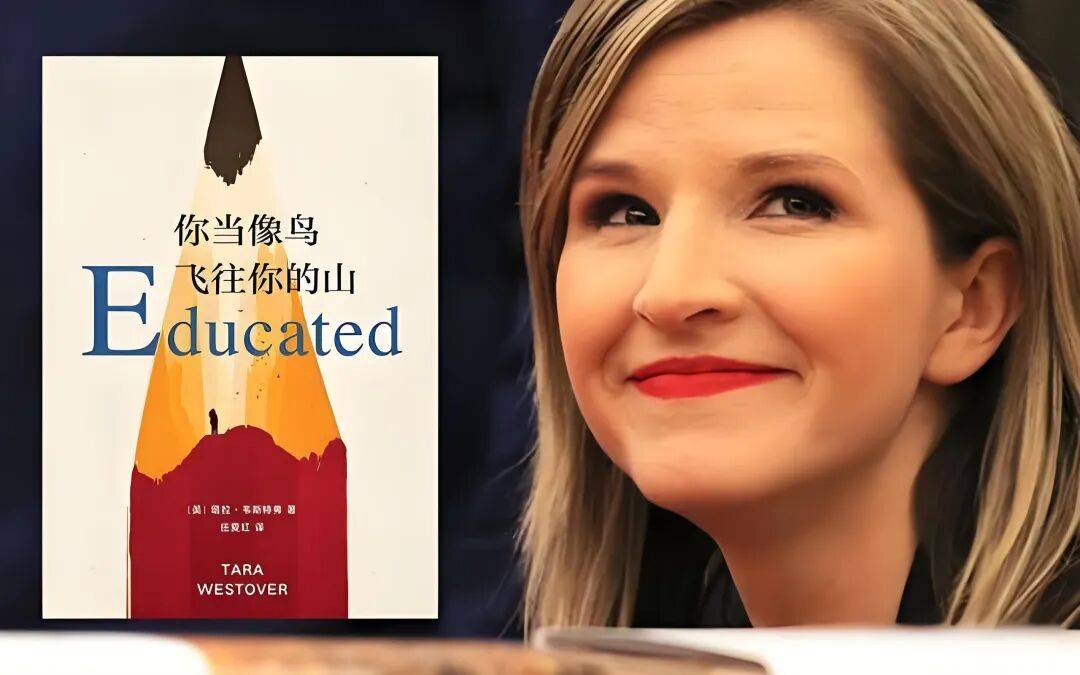

正是因为亲身体验过书籍带来的力量,当被问及要向新生推荐一本书时,他毫不犹豫地选择了塔拉・韦斯特弗的《你当像鸟飞往你的山》。在他看来,这本书关乎教育与成长,更是一场关于自我觉醒、勇气重塑与精神独立的震撼叙事,尤其契合大学新生站在人生新起点时面临的迷茫、探索与蜕变。

许多新生第一次远离家乡,会面临人际关系、价值观的冲突,而塔拉的挣扎正映射着每个人成长中必经的 “分离” 课题:如何在不否定过去的前提下,坚定走向属于自己的未来?“她的答案不是决绝的割裂,而是在痛苦中学会与自我和解。” 作为未来可能走上讲台的师范生,他觉得塔拉的经历更揭示了教育的终极使命: “教育不是灌输答案,而是点燃思想的火种;不是塑造服从者,而是唤醒自由之人。”

如今的他,依然会在实验间隙读几页书,也会在打卡表上留下新的标记。对下一季打卡活动的参与者,他想分享自己最真切的体会:“放弃完美主义吧,允许自己某天只读半页,打卡页画个哭脸也是成长。”

因为他知道,那些在书页间留下的折痕、打卡表上的标记、碎片时间里的阅读瞬间,终将像涓滴细流,汇聚成照亮人生的力量。就像他说的:“在文字星群里,每个人都能找到属于自己的轨道。”

●