中国大学简称,谁最“防撞”?

“你是哪个大学的?”“南大。”“哪个南大?”

这样的追问想必并不陌生——有人一句话秒判母校,有人却要附赠八百字注释;有的学校简称通行全国,有的却一呼百应,陷入谁是“正牌”的尴尬……

知名教育评论员胡欣红认为,简称就像学校的“昵称”,往往寄托着校友的感情。一句简称,看似只是校名的压缩版,实则是高校最硬核的“社交名片”。因此,一场场不见硝烟的“简称争夺赛”,也拉开帷幕。

由于中国高校众多,高等教育法并未对高校简称作出规定,大部分学校会在章程里明确学校简称,但还有不少高校的简称大多依循传统、约定俗成,在长期使用中自发演变,从而也衍生出不少令人会心一笑的趣事。那么,究竟哪些高校的简称“撞车”不停?又有哪些简称最“独”一份,一出口几乎毫无争议?

“X大”,到!到!到!

“X大”一声唤,众校齐声“到”——这一幕,年年在志愿填报季、微博热搜上上演。

东南西北中,方位之争,往往在校名简称中体现得淋漓尽致。

说到“东大”,东北大学、东南大学两个老牌985隔空相对;南京大学和南昌大学抢先一步,将“南大”之称正式写入章程;西北大学、西南大学、广西大学都加入了“西大”的阵营;“中大”更是如同开盲盒,珠三角默认中山大学,长株潭秒回中南大学,而山西则默默掏出了中北大学;只有“北大”岿然不动——名气太大,门槛太高,至今无人敢下“战书”。

山河湖江海,拼的是地理,更是各自学校的气场。山西大学、山东大学隔黄河对望,竞逐“山大”之称;河北大学、河南大学,都想把“河大”纳入自家门庭;湖北大学、湖南大学两所“湖大”分居洞庭湖南北,各成气象。还有共拥“江大”的江苏大学、江南大学、江汉大学;四校皆“海大”的海南大学、上海海洋大学、大连海事大学、中国海洋大学……

除了这些,还有不少简称同样让人“傻傻分不清”。同为“长大”的长安大学、长江大学、长春大学,都公开认证“宁大”的宁夏大学与宁波大学。而最经典的还是那句:“交大?哪个‘交大’?”毕竟,全国内地以“交通大学”为名的高校足有八所之多,如果缺少地名前缀,实在是难以辨别清楚。

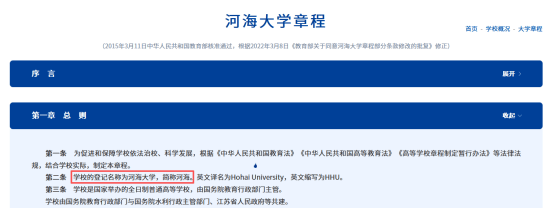

为了从“撞名修罗场”里杀出重围,一些高校在简称上选择另辟蹊径。微博上曾有过一个关于“河大究竟是哪所大学”的投票,评论区众说纷纭。一片混战之中,河海大学学子淡定现身:“勿cue,我们可不是‘河大’,是‘河海’!”

截图自微博

之前因“南大”简称引发团战时,也有两校明确选择“不凑热闹”。南开大学于2014年发布的学校章程中显示,学校名称为南开大学,简称南开。《南通大学章程(2021年修订稿)》中也注明,学校中文名称为南通大学,简称通大。两校一北一南,不约而同地避开了“南大”之争。

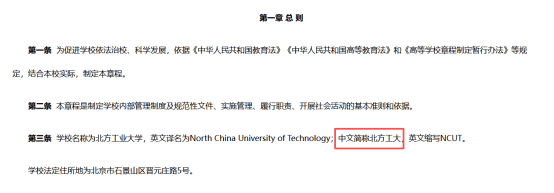

京城高校圈里,还有一对“一字之差”的兄弟:北京工业大学和北方工业大学。前者是211里的工科强校,后者是原隶属于冶金工业部的理工特色校,却因同姓“北”、同带“工”,常被外界一把揽成“北工大”。对此,北方工业大学潇洒回应:“不争不抢,‘北工大’留给兄弟——我们是‘北方工大’!”

“限量款”,也难逃被认错

上述简称因被多所高校共用而指向模糊,那倘若手握一个独一无二的简称,就能优雅“防撞”了吗?NoNoNo!事实上,即便是“限量款”简称,有时也常常叫人看了犯迷糊。

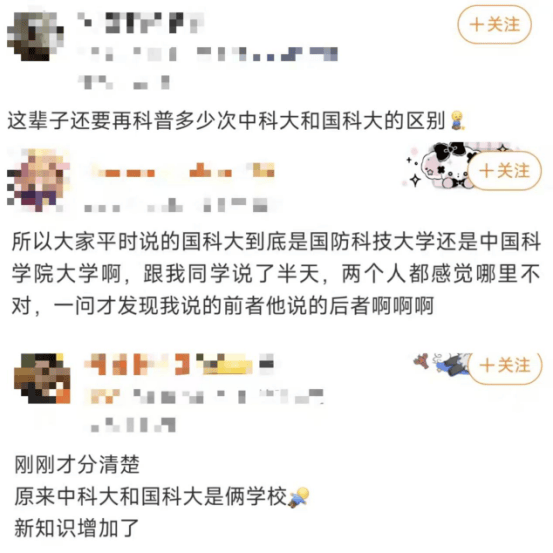

国科大、中科大、国防科大……这些鼎鼎大名的“科大”简称,是不是一听就乱套了?它们看似相近,实则分别指向三所顶尖高校——中国科学院大学、中国科学技术大学和国防科技大学,其各自立足不同的学术前沿,肩负不同的国家使命。

截图自微博

更有趣的是,有些高校虽然拥有一个“限量款”的官方简称,但常常被传播力更甚的民间版本“盖过风头”。前几年,武汉地铁2号线途径华中科技大学一站的站名引发争议,校方提议采用章程中的官方简称“华中大”作为站名,不料公众纷纷表示这名称“太陌生”“分不清到底是哪个学校”。有趣的是,就连本校师生在日常交流中也更偏爱“华科”“华工”等非官方称呼。2022年,学校修改章程,将“华科大”增补为官方简称之一。无独有偶,中央财经大学也更流行“央财”这一口头简称,而较少使用学校章程中公认的“中央财大”和“中财大”。

将目光转向黑龙江,诸如“黑大”“黑外”“黑工程”,乃至“黑财”“黑中医”以及新潮的“黑科技”,都让外地人听了一脸问号。其中,有的并不是学校官方认证的简称,却因为过于小众也难逃认错的命运。例如,黑龙江中医药大学在章程里明确学校简称为“龙中医”,然而非本地本校人很难准确联想到其对应校名。

这些高校,凭实力“出圈”

是否已被各类简称绕晕?不必担心,下述“独特”的学校简称,一定会让你过目不忘。

复旦、同济、川大、武大、厦大——相关简称早已深入人心,因其校名“独一份”特质,几乎从不引发误解。而还有一些高校的简称,同样独具巧思,趣味内涵双在线,令人印象深刻。

“天大地大,谁最大?”天津大学以“天大”自称,尽显气魄;中国地质大学(武汉)持“地大”之名,扎根大地。中国政法大学则妙用“法大”,既简洁明了,又暗含学科威严,堪称一语双关。

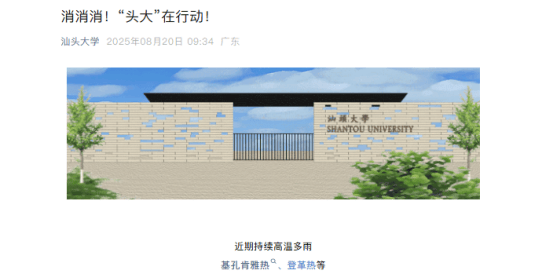

除了这些富有特色的官方简称,还有不少学子大开脑洞,助力母校出圈:“打工人,大工人!”大连理工大学的学子率先整活,将学校简称“大工”谐音为“打工”,用自嘲的方式带起一波网络热梗。汕头大学的学子也笑称自己读的是“头大”,尽管官方认定的简称实为“汕大”,但这一称呼早已走红,就连学校官微也开始自称“头大”,在无形中拉进了学校和学生的距离。

此前在软科一篇探讨高校简称的文章评论区,有网友打趣道:“我们人大(中国人民大学)回家自我介绍容易被当成领导”。如此调侃,既点出了高校简称在实际生活中引发的趣味误解,也在轻松之间为母校完成了一次代言。

截图自软科

“集美(姐妹),你哪个大学的?”集美大学凭借与网络热词“集美”同音,在校友的玩“梗”下意外走红。另外,像“这里”(浙江理工大学)、“无理”(武汉理工大学)、“天理”(天津理工大学),以及“天才”(天津财经大学)、“天体”(天津体育学院)等称呼,虽大多并非官方认定,却成为学校新的流量密码。这些简称,不仅凝聚着学子对母校的认同与亲近,更在轻松诙谐间,悄然提升了学校的社会知名度。

复旦大学高等教育研究所博士生肖纲领表示:“一所大学约定俗成的简称,也是其软实力的重要内容”。诚然,大学简称虽只寥寥数字,却与全称一样,承载着学校的精神传统与文化认同,是其整体形象中不可忽视的一环。

但是,要想让简称真正深入人心并广为传播,归根结底仍依赖于学校办学的“硬实力”。因此,高校在重视文化符号传承的同时,更应回归育人根本,以扎实的办学成果和卓越的人才培养,为简称注入深厚的价值底蕴。