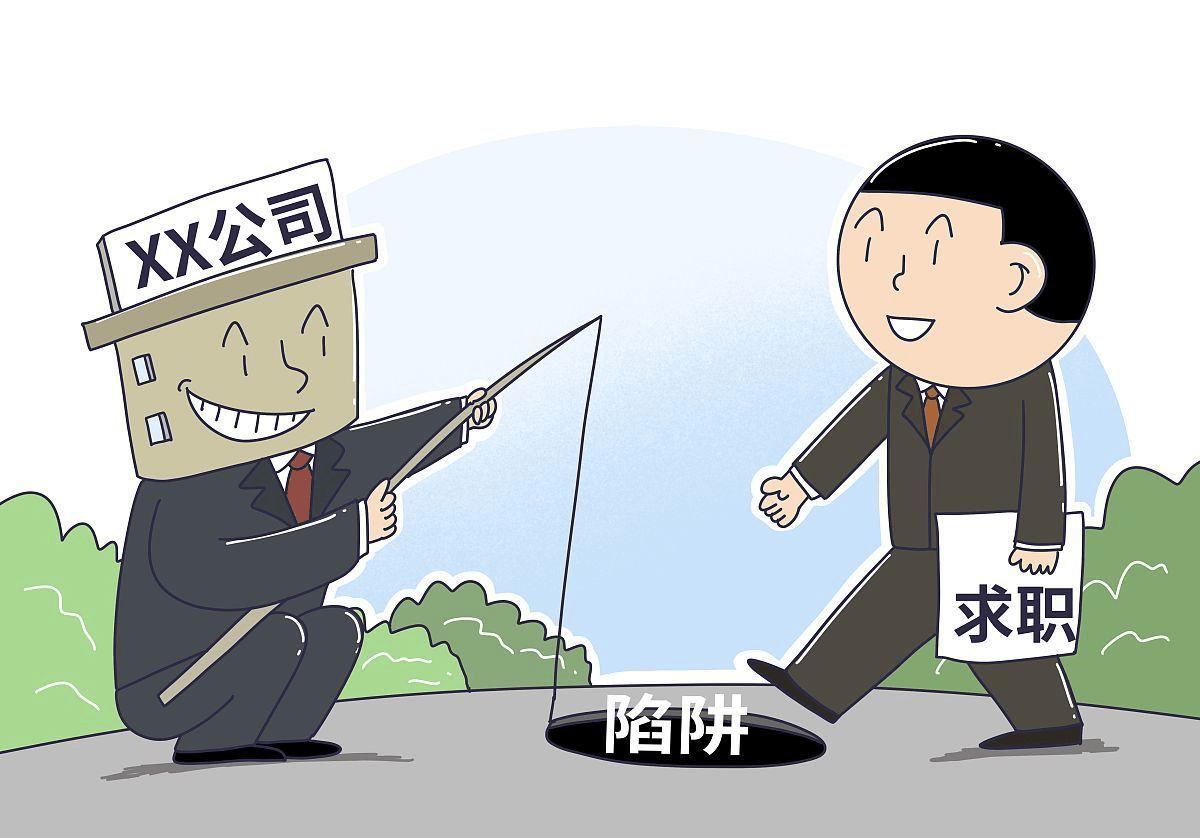

收下这份就业避 “坑” 指南,求职不踩雷

在求职的道路上,诸多求职者怀揣着对未来的憧憬奋力前行,然而,一些不法分子却趁机设下重重陷阱,让不少人遭受损失。为助力大家顺利求职,特整理出这份就业避 “坑” 指南 。

黑中介陷阱需警惕

一些非法职业介绍机构打着介绍工作的幌子,实则暗藏玄机。它们往往没有人力资源服务许可等相关资质,通过冒充或伪造资质来骗取求职者信息 。这些黑中介通常会向求职者变相收取各种名目的费用,即便提供岗位信息,也多是与求职者需求不匹配甚至虚假的 。

防范此类陷阱,建议大家优先选择公共就业人才服务机构和正规市场中介机构 。在接触市场中介机构时,要仔细查看其经营范围是否包含职业介绍业务,是否具备《人力资源服务许可证》 。签订相关协议时,切不可轻信口头承诺,务必认真看清签约内容后再签字 。

兼职诱惑藏骗局

“高薪兼职、点击鼠标就赚钱、刷单返现”,面对这样看似诱人的兼职信息,一定要保持警惕 。这类诈骗门槛较低,以轻松赚钱、薪酬丰厚为诱饵,实则是陷阱 。通常一开始会让求职者垫付资金完成小额任务,并给予小额返利,待求职者放松警惕、投入大额资金后,便消失得无影无踪 。

求职者要牢记,天上不会无缘无故掉馅饼 。在寻找兼职时,应提前了解当前岗位的市场薪资水平,切勿轻信轻松赚大钱的说法 。同时,要格外注意保护个人信息安全,不要随意泄露银行卡、网银、支付宝等密码信息,也不要轻易打开陌生网址链接 。

收费名目要留心

部分用人单位或中介机构,会以招聘为契机,巧立名目收取报名费、服装费、体检费、培训费、押金等费用 。有些中介机构与不法用人单位相互勾结,中介先收取费用,待毕业生入职时,用人单位再编造理由拒绝毕业生上岗或中途辞退 。还有些机构声称提供高薪行业实习岗位,但要求毕业生缴纳服务费用 。

大家要明确,应聘工作本身不应产生任何费用 。遇到以交费为前提的招聘、面试、实习等,务必谨慎对待,仔细核实其收费是否有法律依据 。若不得不交费,一定要让对方出具正规发票,并加盖单位公章,以便日后维权时作为证据 。

借贷风险莫忽视

个别中介机构或用人单位以高薪就业为幌子,承诺培训后包就业,但要求求职者向指定借贷机构贷款支付培训费用 。然而,培训结束后,机构往往无法兑现承诺,推荐的工作与之前承诺的相差甚远,导致毕业生背负高额借贷却未能实现就业 。

面对此类情况,求职者要增强辨别能力 。查看机构或企业的经营范围是否包含培训内容,承诺的薪资是否与社会同等岗位大致相符 。签署贷款协议或含有贷款内容的培训协议时,一定要慎重考虑,并注意保留相关材料 。一旦发现被骗,应立即向有关部门报案 。如果确有参加职业培训的需求,可前往当地人力资源社会保障部门官方网站,查询正规培训机构 。

传销圈套坚决避

传销组织常以轻松赚大钱、无需面试直接上岗为噱头,通过亲友推荐等方式传播 。其面试或工作地点通常较为偏僻且频繁更换,公司业务也含糊不清 。参与传销不仅会让个人财产受损,还可能面临人身安全威胁 。

求职者务必清楚,传销属于违法行为 。在求职过程中,要了解传销的基本特征,对发展下线等宣传内容保持高度警惕,避免陷入传销陷阱 。若不幸误入传销组织,在确保自身安全的情况下,应第一时间脱身并报警 。

合同条款细斟酌

在合同签订环节,个别用人单位为降低用人成本、规避用工责任,会采取一些手段侵犯高校毕业生的合法权益 。比如,仅签订《就业协议书》,或通过口头形式约定工作事项而不签订书面劳动合同 ;合同内容简单,缺少工作岗位、工作地点、工资等关键信息 ;准备 “阴阳合同” 以少缴税款 ;合同中包含 “霸王条款”,如限制员工结婚、无条件服从加班、试用期离职不结算工资等 。

根据法律规定,建立劳动关系双方应当订立书面劳动合同 。毕业生在签订劳动合同前,要与用人单位充分协商,认真对待合同条款,不可草率签字 。重点关注劳动合同是否具备《劳动合同法》规定的必备条款,对于不合理、于法无据的条款,要坚决提出修改,以防日后维权困难 。

试用期规定要知晓

有些用人单位在试用期方面存在违规操作,如超过法定上限约定长时间试用期,或重复约定试用期 ;试用期工资低于当地最低工资标准,或不缴纳社会保险 ;利用试用期 “假试用,真使用”,试用期结束后便解聘员工 。

法律对试用期有明确规定,根据劳动合同期限不同,试用期时限有限制,最长不超过 6 个月,且同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期 。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或劳动合同期限不满 3 个月的,不得约定试用期 。试用期内,用人单位应正常为员工缴纳社保,工资不得低于单位相同岗位最低档工资或劳动合同约定工资的 80%,且不低于当地最低工资标准 。

信息虚假多甄别

部分用人单位为吸引求职者,会夸大单位规模、业绩、发展前景、工资和福利等信息 。对招聘职位的工作内容描述模糊,将普通职位美化成具有吸引力的名称 。

求职者可通过企业官网、媒体报道、工商登记注册信息等多渠道查询用人单位的基本情况 。对于招聘信息要仔细甄别,不要仅看表面,入职前应详细询问岗位信息、工作内容 。对于长时间大量招聘、人员离职率高的单位,要提高警惕 。

求职过程中,大家要通过合法、信誉良好的信息渠道获取招聘信息,如各地公共就业人才服务机构、公共招聘网站,以及人力资源社会保障部门推荐认定的诚信人力资源服务机构网站 。同时,多与有社会阅历的亲朋好友交流,听取他们的意见 。一旦遭遇求职陷阱,可拨打 12333 电话或前往人力资源社会保障部门投诉举报 ;若人身安全受到威胁,应立即向公安部门报警 。