北大毕业生当辅警,是学历贬值还是理性选择?专家和网友都这么说

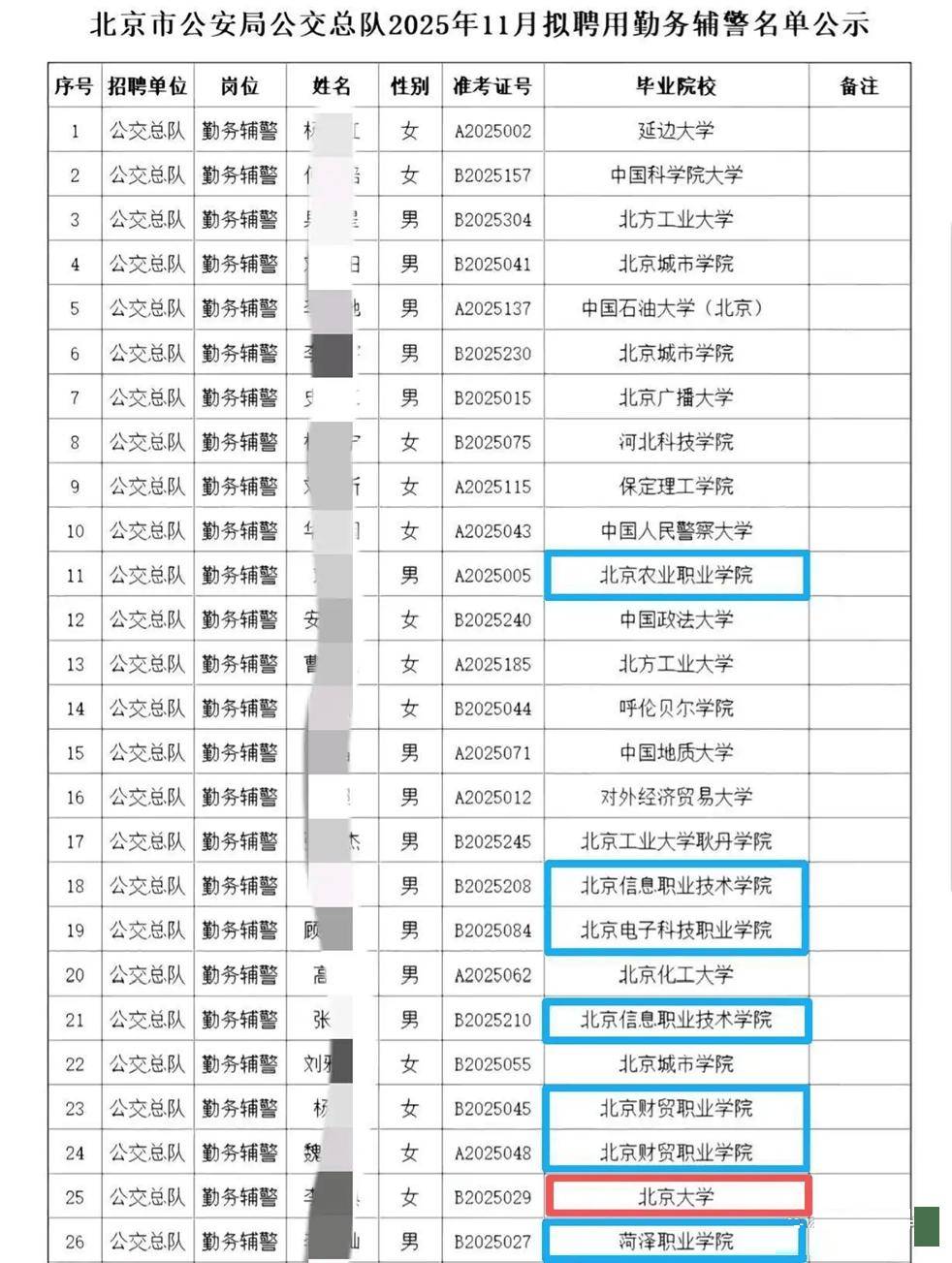

最近,一份北京市公安局公交总队的辅警拟聘用名单火了。80名拟录取人员中,赫然出现了北京大学、中国科学院大学、中国政法大学等名校毕业生的名字。许多人第一反应是:“这大学不读也罢!”但事实真的如此吗?

真相:北大毕业生为何选择辅警?

随着事件发酵,招聘方悄悄修改了公示信息——原本“北京大学”的标注被改为“北京大学(医学部网络教育)”。

原“北京大学”的信息,被改为“北京大学(医学部网络教育)”。

据了解,网络教育属于非全日制教育形式,北大早在2018年已停止此类招生。这一细节让争议稍显降温,但名校生投身基层岗位的现象仍值得深入探讨。

从待遇来看,这份辅警岗位的薪资或许能解释部分选择:试用期工资4200元,转正后可达5111元至6839元。对于就业压力较大的毕业生而言,这份稳定收入且带社保的工作,在北京的基层岗位中具有一定吸引力。

辅警VS协警:一字之差,天壤之别

许多人分不清“辅警”和“协警”,其实两者在权力、待遇和发展空间上差异显著:

执法权与职责:辅警具有一定执法权,可独立处理民事纠纷;而协警必须在民警带领下工作,无独立执法权。

待遇保障:辅警月薪约3000元,享受保险福利;协警月薪约2000元,保障不全。

晋升通道:辅警可通过考核转为正式民警;协警则需重新参加公务员考试。

例如,深圳市公安局近期招聘的辅警中,执法勤务类岗位要求本科以上学历,且需通过笔试、心理测评、体能测试等多轮筛选。这说明辅警岗位的门槛正在提高。

名校生“下沉”基层:是趋势还是无奈?

北大毕业生考辅警并非孤例。今年6月,北京市公安局招聘的文职辅警中,已出现西北工业大学、兰州大学等985高校毕业生的身影。类似现象在各地涌现:

四川泸州曾有北大本科生、爱丁堡大学研究生考入燃气公司担任抄表维修工。

河南信阳近期招聘825名辅警,要求大专以上学历,部分岗位竞争激烈。

中央党校教授汪玉凯分析:“名校生缺乏基层经验,通过辅警工作接触民情并非大材小用。相反,高素养人才能够提升基层管理水平。” 这一观点得到不少支持:有网友评论:“基层工作需要新鲜血液,名校生的思维方式和专业能力能带来改变。”

争议背后:职业选择是否应有“标准答案”?

反对者认为,名校教育资源应培养“高端人才”,选择基层岗位是资源浪费。但支持者反驳:

现实因素:当前就业市场竞争激烈,2025年高校毕业生人数再创新高,稳定岗位成为“避风港”。

个人选择:有考生直言:“辅警工作作息正常,适合兼顾生活和职业发展。”

长期规划:部分人将基层岗位作为跳板。例如,辅警满3年可参加入警考试,进入公务员编制。

正如网友所言:“职业没有高低贵贱,只有适不适合。”

理性看待:学历与岗位如何匹配?

这一现象反映出社会观念的转变:

学历祛魅:当高等教育普及,学历与职业的“强关联”被打破,个人能力与岗位需求匹配更重要。

基层升级:南方城市网格员要求本科以上学历,说明基层工作正在专业化。

多元价值:辽宁锦州等地为辅警提供分层薪酬,职业发展路径逐渐清晰。

对于求职者而言,需明确:

冷门专业需谨慎选择,就业时可能面临局限。

职业规划应长远布局,基层经验可能成为未来竞争优势。

结语

“北大辅警”事件是一面镜子,照见了当代年轻人面对现实与理想的平衡。无论是追求稳定,还是积累经验,职业选择的核心在于契合自身需求。正如专家所言:“基层不是跳板,而是滋养人才的土壤。” 在这个多元的时代,或许我们更应尊重每个人的选择,而非用学历绑架人生。