高考白卷英雄张铁生,监狱中度过15年岁月,如今怎么样了?

开心田螺

2025-11-13 18:08:15

0次

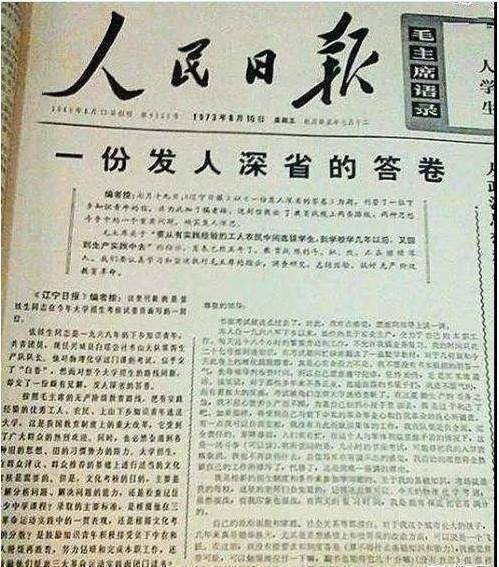

从古至今,改变命运人深信不疑的理念,无论是科举考试,还是如今的高考,都与这个理念息息相关。考试,似乎成为了改变个人命运的重要途径。然而,在这个历程中,却有一位名叫张铁生的人,他用一张白卷打破了这个常规,也因此成为了大家口耳相传的白卷英雄。

无论是在白卷事件中,还是在后来的创业过程中,张铁生的坚持和努力都证明了金子总能发光的道理。

上一篇:讲好中国故事 传播中国文化

相关内容

热门资讯

GCSE课程怎么选科?有多重要...

作为A-Level/IBDP的最佳前置衔接课程,也是转入国际赛道的最适合入门课程,GCSE/IGCS...

教育部强调各学段应实现贯通培养...

来源:滚动播报 (来源:千龙网) 教育部等七部门近日联合印发《关于加强中小学科技教育的意见》,旨在夯...

初中生发明“伪装者”字体,一笔...

肯定有不少家长会焦虑一个问题,那就是自家孩子上小学,可是写字一直写不好,这是正常现象嘛?其实非常正常...

颐和社区:认识毒品危害,争做健...

为进一步加强幼儿园禁毒宣传教育工作,帮助幼儿从小树立 “珍爱生命、远离毒品” 的意识,传承林则徐虎门...

2026厦门英国留学中介机构排...

一、2026年厦门英国留学中介机构如何选择?五大关键问题帮你避坑 作为从事国际教育规划工作超过12...

蔡昉:这轮AI投资热“浇不冷”...

文/付乐 11月13日,中国社会科学院学部委员、原副院长蔡昉在太湖世界文化论坛·钱塘对话上提到,这一...

特朗普表态日本不是朋友后,82...

近日,日本政坛的一次表态引发了全球瞩目的关注。现任首相高市早苗以“生死存亡”之言,明确表示如果中国采...

深圳迎来首所“钱学森校”,创新...

南都讯 记者任朝州11月12日,深圳市致理中学正式获得钱学森冠名管理委员会批复,启用“钱学森校”冠名...

广东多所中小学,开始放秋假!

近日 广东多所中小学迎来秋假 01 广州 11月10日,广州市玉岩中学初中部初一初二的同学们迎来为期...

高考白卷英雄张铁生,监狱中度过...

从古至今,改变命运人深信不疑的理念,无论是科举考试,还是如今的高考,都与这个理念息息相关。考试,似乎...