华罗庚实验学校滨湖分校:核心素养导向下的教学质量提升路径探索

2025年11月,华罗庚实验学校滨湖分校(以下简称“滨湖分校”)第一届教学节圆满落幕。这场覆盖语文、数学、英语和综合的四场教学盛宴,不仅集中展示了学校“生动课堂”的实践成果,更成为呈现其“核心素养导向下教学质量提升路径”的重要窗口。

一、教学节:“生动课堂”理念的集中实践与成果呈现

作为学校常态化教研与集中展示的重要载体,本届教学节以“生动课堂”为核心,通过优质课展示、专题研讨、专家引领等环节,将“生动课堂”的“情感共鸣、思维激活、生成灵动、合作探究”四大要素,转化为各学科的鲜活实践,让“会思考、善表达”的培养目标具象化。

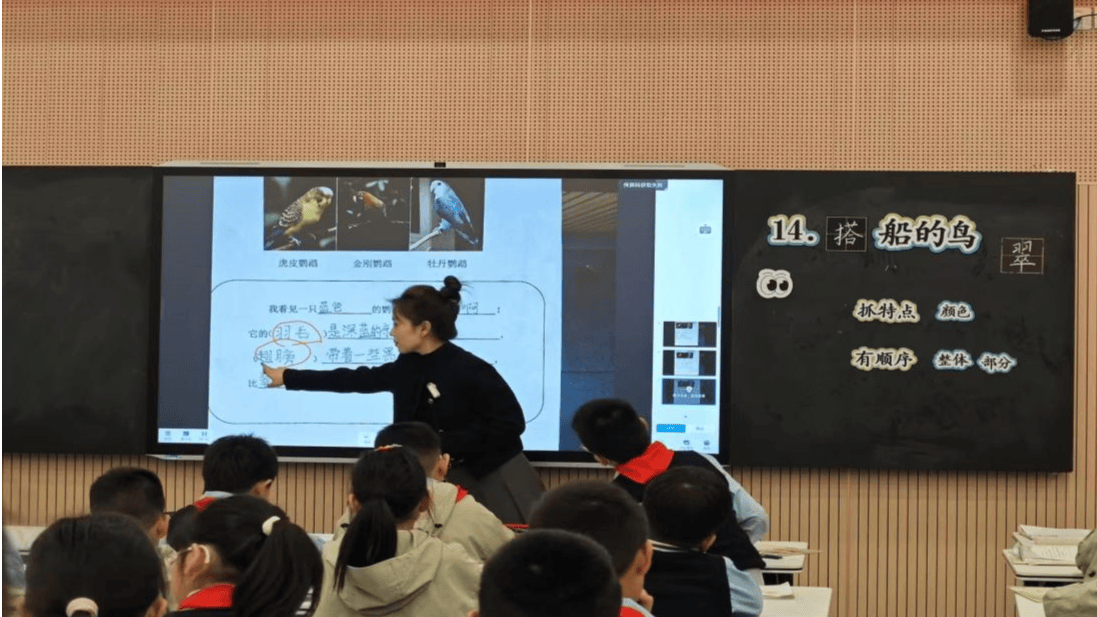

1.语文专场:读写共生,让思维与表达自然生长

唐欣雨老师执教《搭船的鸟》,以“观察”为主线搭建阶梯式学习支架,引导学生图文结合品味细节,分享生活中观察自然的经历,让语文学习与生活经验深度联结;钱景瑶老师带领四年级学生走进《王戎不取道旁李》,通过“初读明意、再读悟理、三读赏智”的“三读锦囊”,化解文言文学习难点,学生在对比“诸儿竞走取之”与“王戎不动”的差异中,既掌握文言字词,更领悟“善于思考”的智慧。活动特邀江苏省特级教师、正高级教师朱燕芬校长作高位引领,她以相关主题结合教育实践强调,语文教学需回归儿童立场,注重语言经验的真实建构与生长。

(学校供图,央广网发)

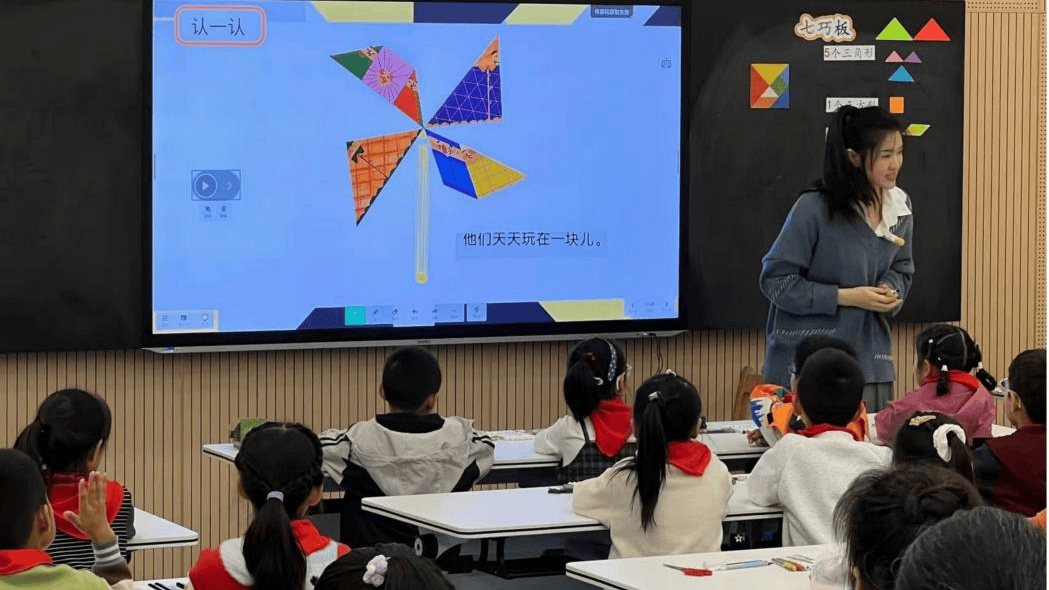

2.数学专场:问题驱动,让知识与应用深度联结

曹昱老师的《奇妙的七巧板》课堂上,孩子们亲手拼搭出“创意造型”,在动手操作中自主发现图形分解规律;王扣兰老师的《数学视角看阅兵》颇具巧思,通过问题驱动,引导学生用乘法、方阵知识分析真实场景,既掌握数学应用能力,更激发爱国情怀。王莉主任以《多元表征:开启数学问题解决的 “万能钥匙”》作专题讲座,深入解读数学教学本质,帮助学生建立完整的数学认知体系,提升问题解决能力,为教师们打开了新的教学思路。

(学校供图,央广网发)

3.英语专场:情境体验,让语言与交际有机融合

英语专场以“情境建构”激活语言应用能力。周薛玉老师执教四年级《Unit 6 Weather》第一课时,整合教材“Lead-in”与“Cartoon time”板块,创设“Different Weather”“Johnny’s Rainy Day”等层层递进的情境,以“Does Bobby like rainy days?”“Why save money for a rainy day?”等问题链串联课堂,引导学生在“天气王国”沉浸式场景中感知、运用语言,既体现英语学习的生活性,又通过思维提问培养“善表达”能力;潘丽老师的《Unit 5 My e-friend》紧扣“同伴交往”主题,借助信息化技术还原文本情境,帮助学生掌握句型的同时树立正确交友观。特邀中小学正高级教师侯燕教授,以“体察·体认·体用”理念作《体察·体认·体用:小学英语学科实践的区域行动》专题讲座,为学科素养落地提供理论支撑。

(学校供图,央广网发)

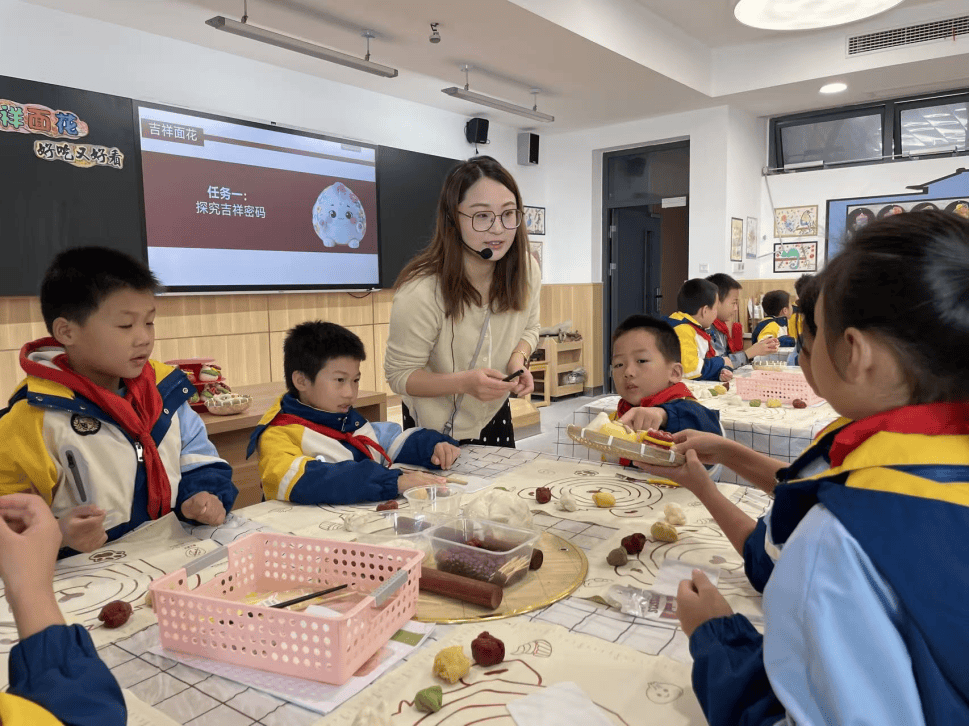

4.综合专场:五育融合,让审美与实践协同提升

综合学科专场聚焦“艺体润心、实践赋能”,多课例展现素养培育的多元路径:二年级美术课《吉祥面花》上,万佩娴老师带领学生触摸面团、解读“寿桃象征长寿”的非遗寓意,在多感官体验中提升审美;四年级体育课《篮球多种形式传球》中,张静航老师通过“示范—练习—视频回放点评”,帮助学生精准掌握技能,培养协作意识;三年级音乐课上,曹建军老师的《汉族儿歌》教学,让学生在江南音韵中感受民族文化。江苏省特级教师孙建顺作专题讲座,从“炼巧、炼实、炼善”三方面为术科教师专业发展提供方向,助力综合学科更好实现五育融合。

(学校供图,央广网发)

(学校供图,央广网发)

(学校供图,央广网发)

教学节的核心成果,在于将“生动课堂”理念转化为各学科可落地的教学主张:语文学科以“读写共生”贯通学段成长,数学学科用“问题驱动”联结生活与思维,英语学科靠“情境建构”激活语言应用,综合学科以“艺体润心、实践赋能”推进五育融合。这些凝练的学科教学主张,推动“生动课堂”从教学节特色,沉淀为常态教学准则,成为学校“学会自立、生动成长”办学理念的鲜活实践。

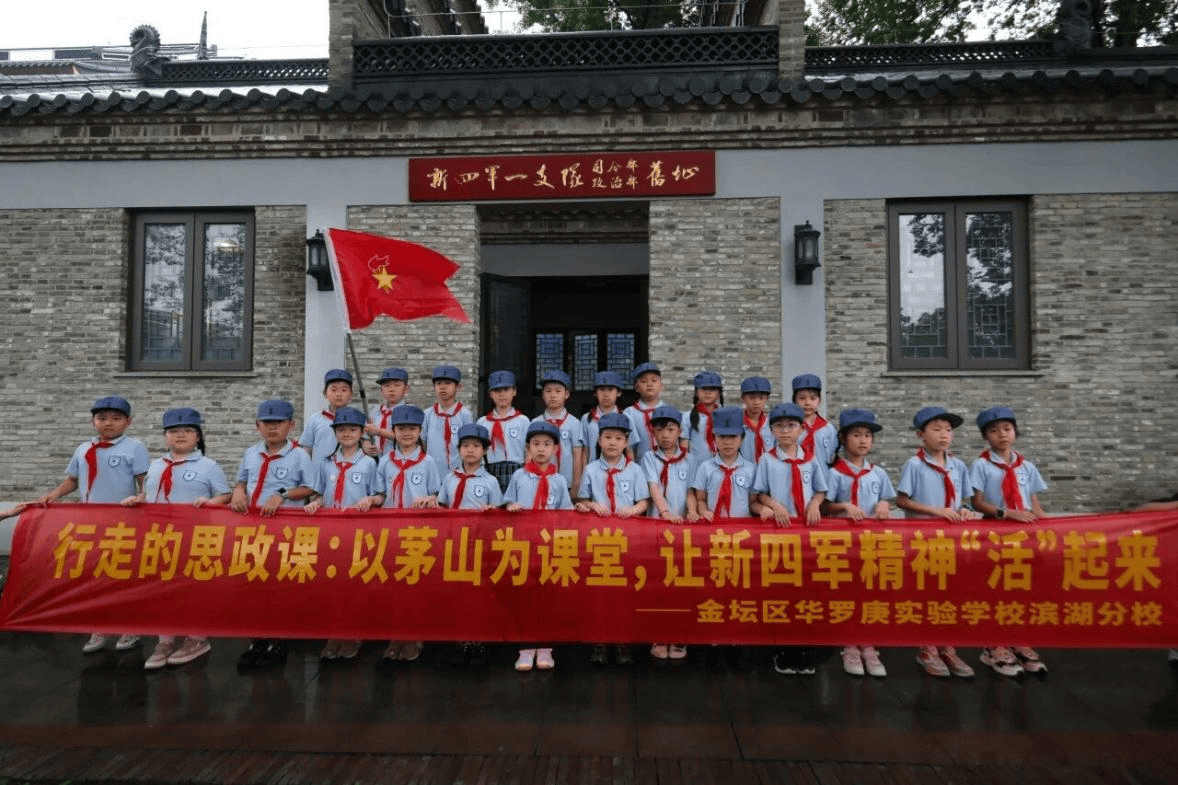

二、从课堂到课外:“无书面家庭作业日”的素养拓展实践

教学节所呈现的课堂改革,只是滨湖分校素养培育体系的“冰山一角”。为呼应教育部《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》中“设置无作业日”的要求,学校结合“学会自立、生动成长”的办学理念,创新推出“周二无书面家庭作业”模式,将课堂外的时间转化为核心素养培育的延伸空间,实现“减负”与“增效”的有机统一。

学校紧扣文化建设纲要中“自立梦想课程”的“儿童与社会”“运动与健康”“阅读与表达”“思维与探究”“艺术与审美”五大板块,从“自立能力培养、素养全面发展、家校协同育人”三维出发,避免“无作业”沦为“无意义玩耍”。阅读与表达领域,分年级制定专属书单,着力培养终身阅读者与善于表达者;思维与探究领域,提供微探究主题,引导学生在动手操作中激发探究意识;运动与健康领域,设计梯度化任务,定期举办体育节等活动,让运动成为生活习惯;劳动与实践领域,分年级安排实践任务,在实践中培育劳动精神;艺术与审美领域,鼓励学生参与创意绘画、乐器练习、民歌学唱等活动,在艺术体验中提升审美素养。

(学校供图,央广网发)

为确保该模式落地见效,学校构建“家校社协同”保障机制:家庭层面,通过家长会、公众号推文等渠道解读活动意义;学校层面,开放实验室、体育馆、艺术教室等场馆资源,提供活动包与技能教学视频,评选“书香少年”“劳动之星”等荣誉激励学生参与;社会层面,积极链接社区、农场、图书馆等资源,让“无作业日”的活动场景从家庭延伸到社会。这种协同机制,既消除了家长对“不写作业影响成绩”的担忧,更让“自立教育”从学校延伸到生活各个场景,践行“为幸福而有意义的人生奠基”的办学愿景。

(学校供图,央广网发)

三、理念与制度共振:学校文化与国家政策的深度融合

无论是“生动课堂”的深耕,还是“无书面作业日”的创新,背后都离不开滨湖分校“学会自立、生动成长”的办学理念与国家教育政策的同频共振,这种共振让教学质量提升路径既有政策高度,又有文化温度。

杨国华校长强调:“我们的探索不是为了创新而创新,而是让‘五育并举’从政策要求变为日常实践,让学生在轻装上阵中全面发展。”在具体实践中,学校还将“儿童友好型学校”建设目标融入细节,尊重学生的提问权与表达权,保障学生的自主选择权,家校沟通中主动倾听学生的需求,真正做到以儿童为中心。

(学校供图,央广网发)

“学会自立”的理念贯穿于教育教学各环节,课堂上学生自主探究、合作表达,是“修身立行、实干成事”的具体体现;“无作业日”学生自主选择活动、独立完成探究任务,是“自立能力”的重点培养;“共生”价值观则体现在师生协作、家校联动中——教师在“课堂生成案例研讨”中互助成长,家长在“亲子阅读打卡”中陪伴参与,社区在“劳动实践基地”建设中提供支持,形成“人人是教育者、处处是教育场”的文化氛围。学校还通过校标(字母H与和平鸽象征“自立”“共生”)、校树银杏(象征智慧与和平)、校花樱花(象征坚韧与沉着)等文化标识,将办学理念融入校园环境,让文化“看得见、摸得着”。

(学校供图,央广网发)

作为一所年轻的学校,滨湖分校的探索为基础教育阶段核心素养落地提供了鲜活样本:以教学节为契机,让课堂改革有成果、可展示;以“无作业日”为延伸,让素养培育有空间、能落地;以理念与政策为引领,让教育实践有方向、有深度。未来,学校将继续深化“生动课堂”改革,优化“无作业日”活动设计,在“为幸福而有意义的人生奠基”的办学愿景中,为学生全面发展筑牢成长根基。

(注:此文属于央广网登载的教育行业信息,仅供参考。)

下一篇:父母多说这句话,孩子会越来越好