15岁上北大,25岁自杀,他留下一首诗火了数十年,如今人人都会背

对于大部分中国考生来说,北京大学无疑是一个难以触及的梦想高峰,而那些能够顺利步入北大校园的天才,似乎也只能让人叹为观止。但即便如此,依然有少数天赋卓越的孩子,将考入北大的目标视作“轻松之事”,其中最为典型的代表就是我们熟知的诗人海子。

海子在年仅15岁时便考入了北京大学的校门,这位天赋异禀的少年,几年后便写下了那首脍炙人口的诗《面朝大海,春暖花开》,至今依然传颂不衰。按理说,凭借如此出众的才华,海子的未来理应一片光明,前途无量。然而,他在25岁时选择了结束自己年轻的生命,留下了让人难以理解的悲剧。

这究竟是什么原因呢?古人有云:“小时了了,大未必佳”,意指那些少年时显得聪明过人、才华横溢的人,未必能在成年后有所成就。历史上,方仲永等类似的例子无数,而海子虽是少年成名,却没有陷入“方仲永”的窠臼。他真正是一个例外,或许可以说是一个“异类”,一个真实的天才。

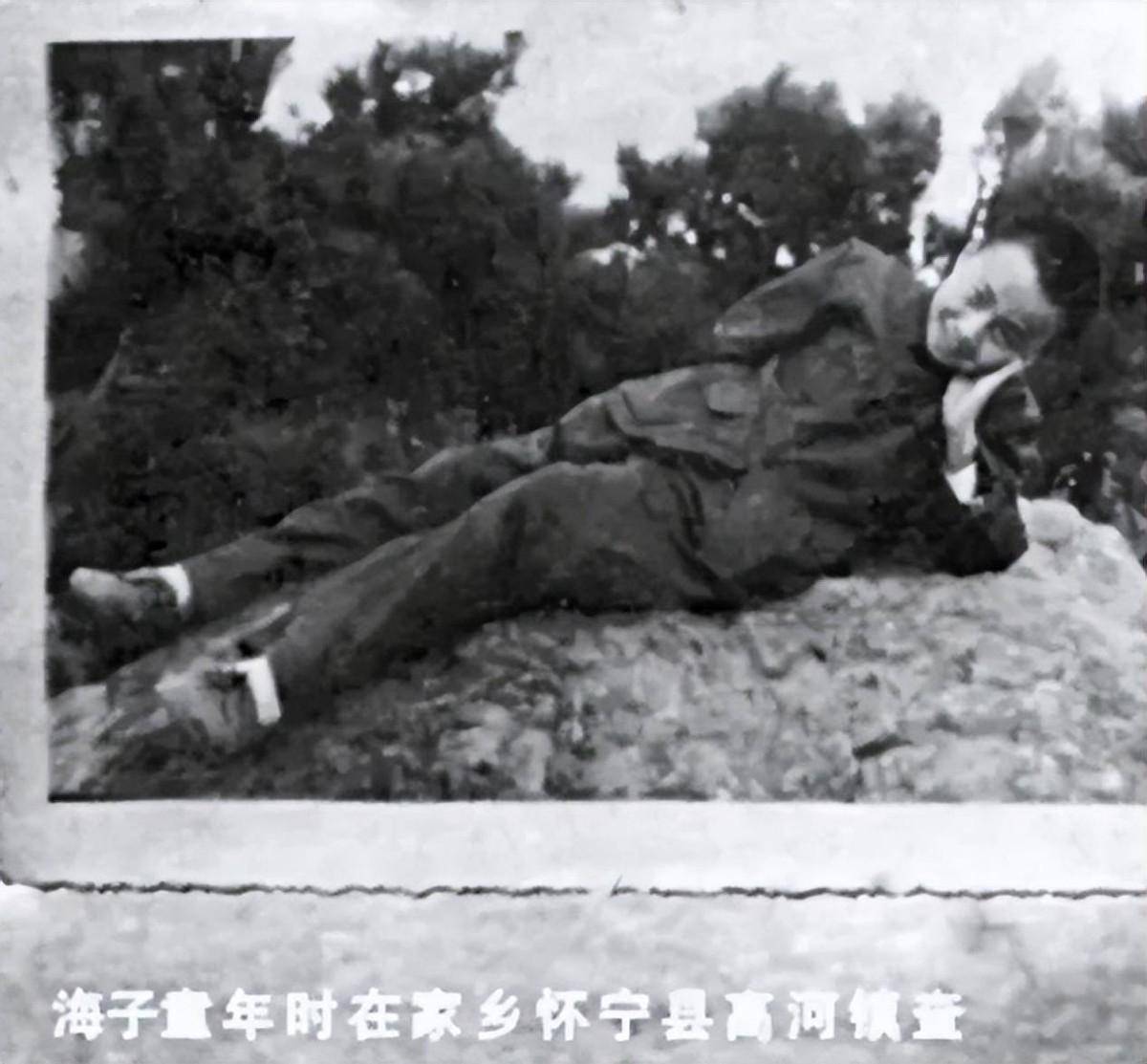

海子的成长背景同样充满了戏剧性。1970年代的安徽省怀宁县西南的一个不起眼小村落——查湾村,正是他的家乡。1960年代末,一位聪慧机灵的小男孩在这里降生,父母为了寄托对大海的向往,为他取名“查海生”,他正是我们今天故事的主人公——海子。

根据海子母亲的回忆,海子的早期智力便异于常人。当他三岁时,母亲曾随手拿起一本杂志,一边朗读一边逗弄海子,没想到次日再看,海子居然能把这些字形和发音全都记住,甚至展现出过目不忘的能力。这让海子的父母又惊又喜,随即开始有意识地为海子提供更多书籍,激发他的阅读兴趣。从小与书为伴的海子,也许正是这些幼年的积淀,让他最终走上了文学创作的道路。

在那个年代,查湾村的条件艰苦,村里的孩子们大都没有受过良好的教育,许多孩子放学后无所事事,四处玩耍。而海子却从小远离了这些嘈杂的玩伴,几乎将自己孤立在书本和思考之中。他的父亲曾说:“别的孩子每天玩得脏兮兮的,海子却从不弄脏鞋底。”他似乎从未真正享受过孩子该有的欢乐,反倒是一本书成了他日常生活的唯一伴侣。

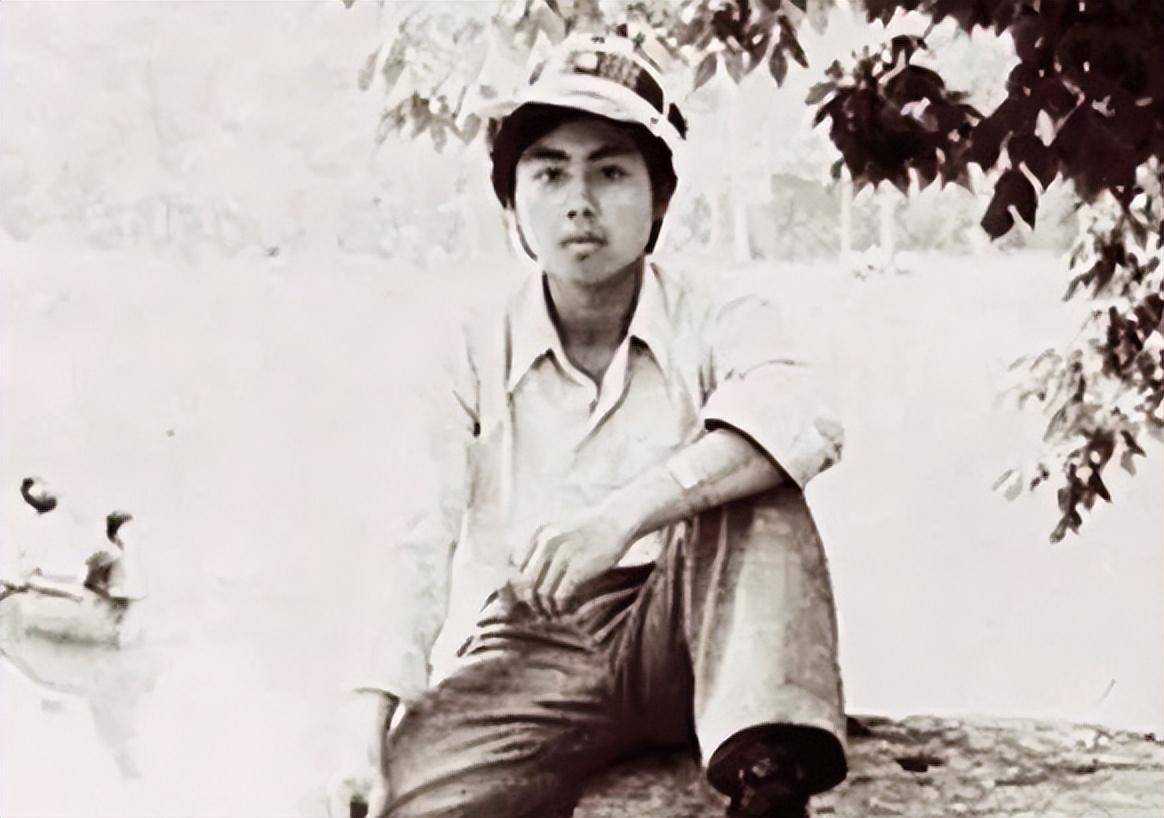

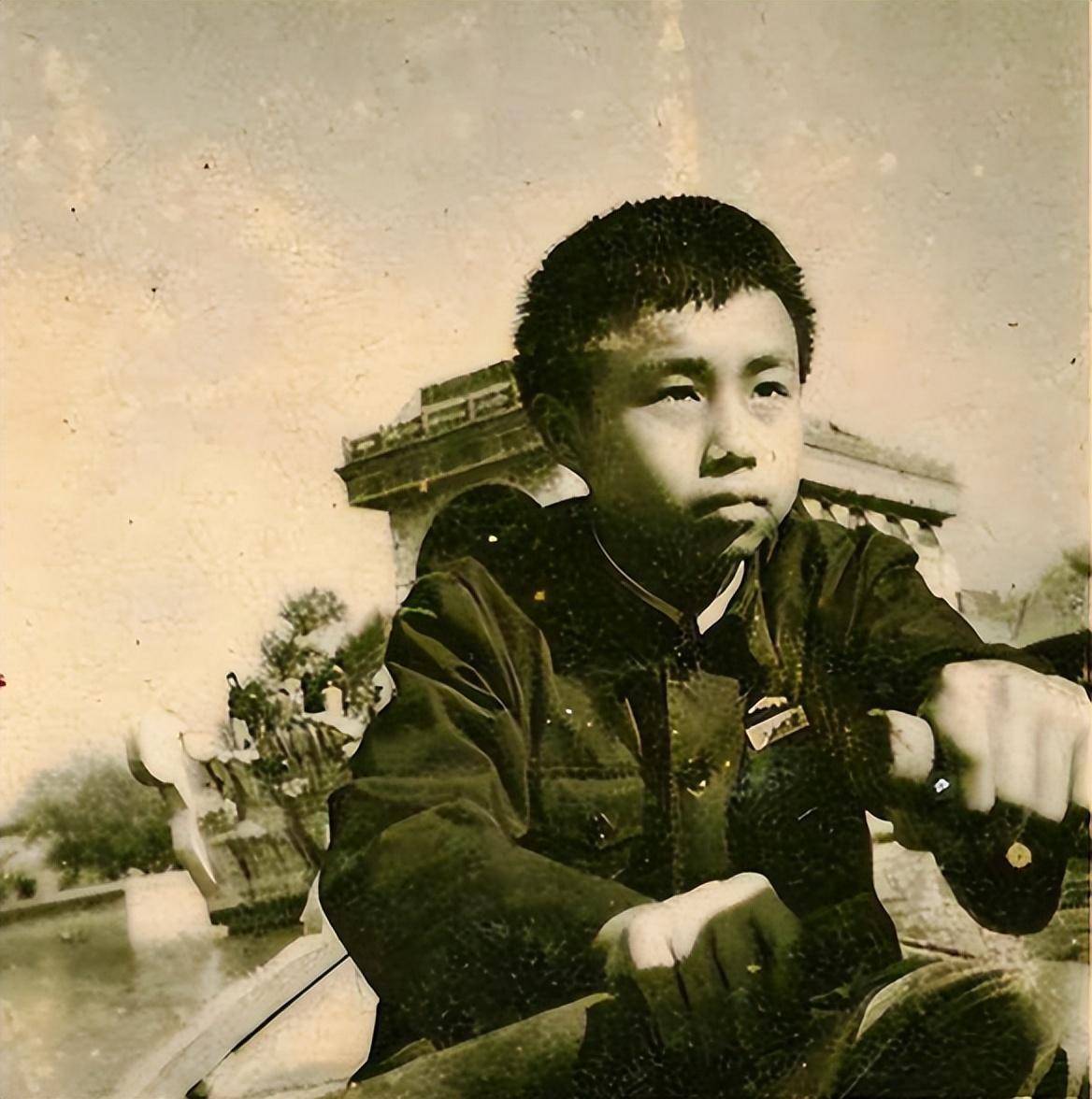

海子的学习也一直突飞猛进。五岁便进入小学,十年后他升入高中,15岁便参加高考,并以文科状元的身份进入了北大。这样的成就,令他成为了众人瞩目的焦点,成功证明了自己并非只是“天才少儿”中的一员,而是真正的天才。

然而,大家也知道,大学生活往往是一个“小社会”,光凭才华并不总能顺风顺水。海子,尽管天赋异禀,却依然只是一个年仅15岁的少年,面对大学里复杂的学业和人际关系,难免会感到不适应。来自贫困小村的海子,满怀憧憬地来到了北京这个大都市,但现实的种种差异让他感到无比迷茫。

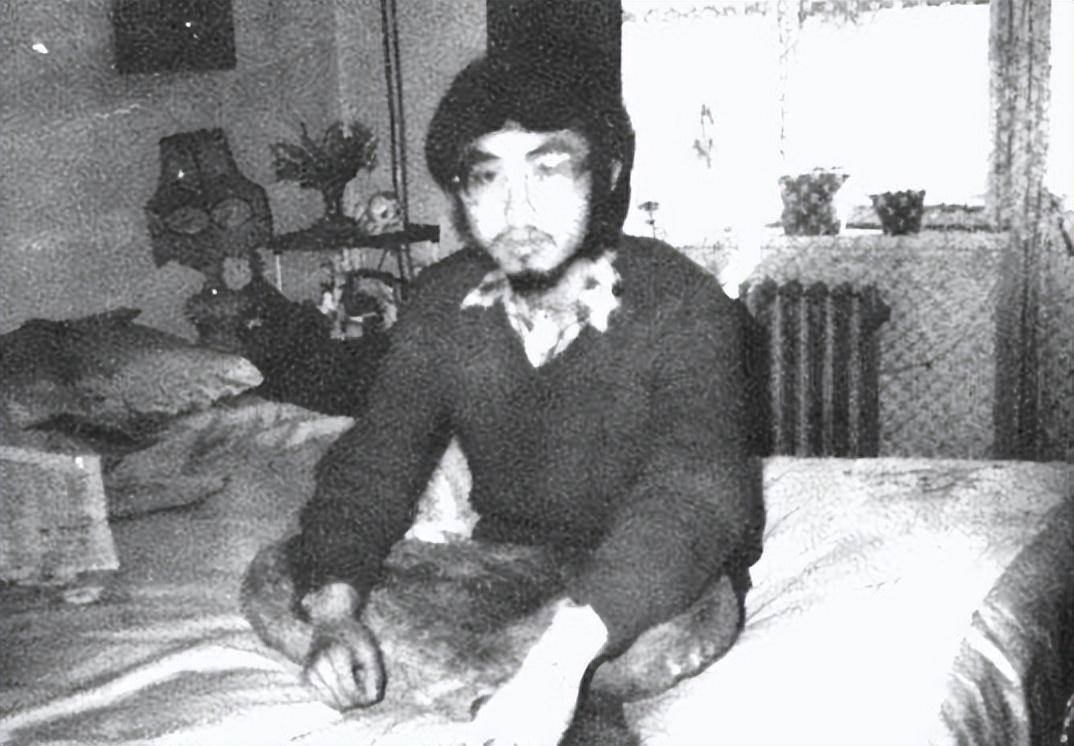

北大校园里有不少返城的知青,也有不少刚从部队退伍的学生,这些人无论是从经历还是心态上,都与海子存在着极大的差距。即使是与海子同年考入的学生,年纪也都比他大,海子对于这些人的经历和世界感到陌生,而这些人也无法与海子建立真正的联系。此外,海子在生活上也极为困窘,据同学回忆,海子家里连一床褥子都买不起,他经常将被子折起来,一半盖身上,一半垫着,蜷缩在狭小的空间里。这样的情形,不仅让人同情,也使得许多人对他保持距离。

除了生活困境和社交孤立外,海子在学业上的初期表现也并不如人意。他虽然天赋过人,但在刚进入北大的时候,却被调剂到了法律专业,这对他来说无疑是一个沉重的打击。海子本有志于中文系,却只能在法律的课程中度日。但他的聪明才智使得他依然能够在法律课程中脱颖而出,每次专业课的考试,他总是遥遥领先。同时,海子也开始广泛涉猎哲学书籍,北大浩瀚的图书馆成了他思想的沃土。

海子的性格本就敏感,在孤独的生活中,哲学成了他心灵的慰藉,甚至在他的毕业论文中,也涉及到哲学的内容。19岁时,海子顺利毕业,然而他并未走上大多数毕业生的道路,而是进入了北京政法大学,开始了与哲学相关的工作。虽然这是一个相对安稳的工作,薪水也是让父母欣慰的“铁饭碗”,但海子知道,这并非他所追求的理想生活。

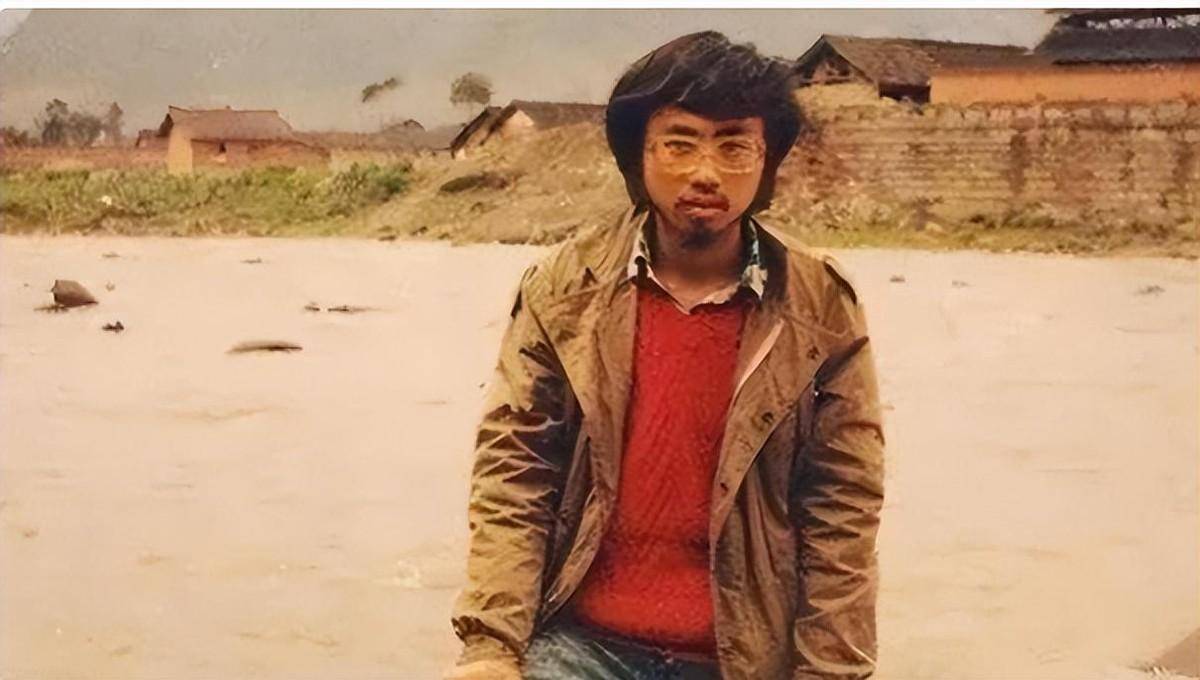

那时,改革开放的春风吹遍了大地,收入的增长让许多人看到了新的希望。但作为一名“教书匠”的海子,每月的收入不过百余元,而他的同事们大多选择了投身商海,去南方闯荡,寻找更高的回报。然而,海子并没有急于追求金钱,他把更多的时间和精力投入到诗歌创作中。在他毕业后的六七年里,正是海子诗歌创作的黄金时期,他写下了数百万字的诗篇,大多数作品至今仍为人传颂。

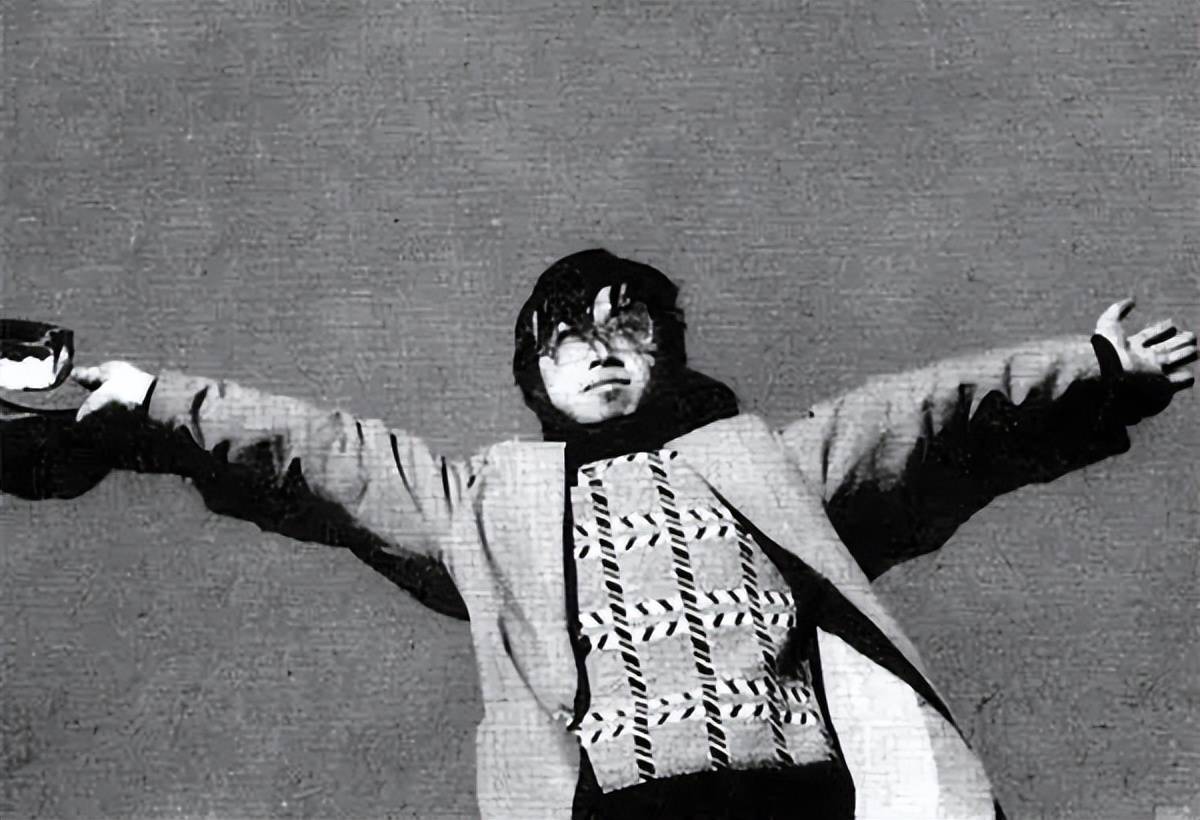

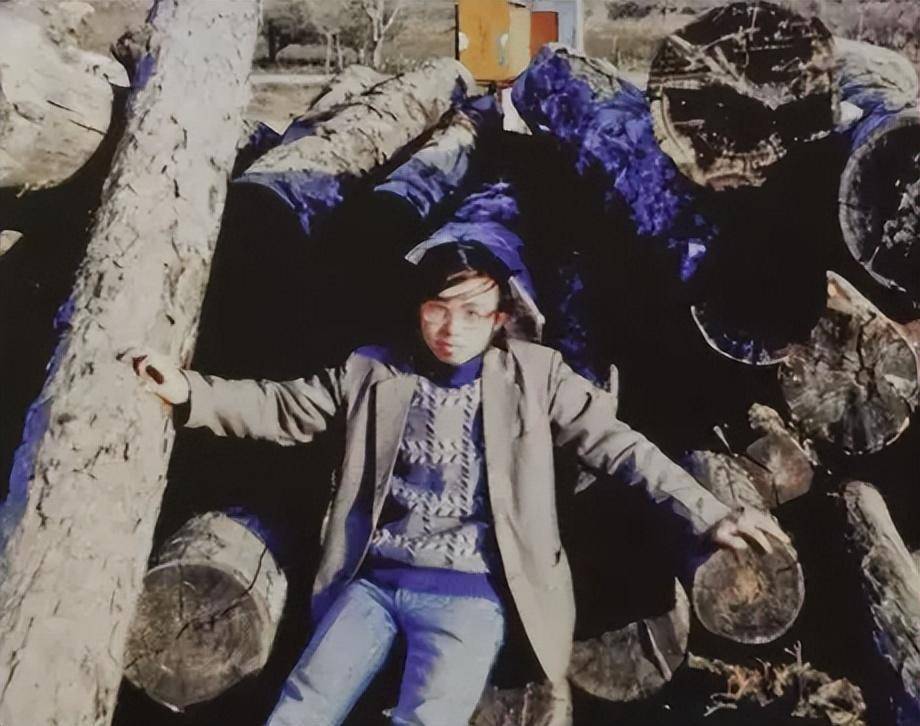

其中最为人熟知的,莫过于《面朝大海,春暖花开》。这首诗曾被选入中学语文教材,成为了几代人的记忆。但海子的诗歌远不止这一首,他的创作题材涉及爱情、孤独、爱国等多个领域,感情真挚且细腻。然而,海子在生前并未获得文艺圈的认可。即便他曾参与过“幸存者”诗歌协会,得到许多知名诗人的赞许,但他依然饱受孤立和批评。某次,他在诗歌会上朗诵自己的长诗时,遭到了同行诗人的直接批评。对于渴望获得认可的海子而言,这样的打击无疑让他更加孤独。

在北京文坛的失望与冷遇,使得海子决定离开北京,他曾计划辞去“铁饭碗”,去南方从事报刊工作,远离这些令人窒息的争议。然而,父母的反对让他不得不放弃了这个计划。无法得到理解的他,转而寻求酒精与爱情的安慰,但曾经的初恋早已成为过去,感情的落寞让他更加孤独。

在种种打击之下,海子的精神健康开始恶化,身体也逐渐出现问题。他开始遭受头痛耳鸣,甚至产生幻觉。贫穷、病痛与孤独,让海子最终走上了自我毁灭的道路。1989年3月,海子在写下最后一首诗《春天,十个海子》之后,带着对“曙光”的渴望走向了人生的尽头。在海子自杀的那个春天,他年仅25岁,结束了自己短暂却璀璨的一生。

海子死后,他的诗歌才逐渐得到了越来越高的评价,几乎每一篇作品都成为了经典。可惜,这一切海子再也无法亲眼见证。对于他早逝的原因,有人认为是因为他天赋过于聪慧,才让他比别人更早看透了生活的痛苦,正如“慧极必伤”的道理。而也有人认为,如果当时身边的人多一些理解与关心,海子或许不会走向如此悲剧的结局。对于这两种观点,您又持什么看法呢?