焦虑迷茫的青春期孩子,该怎么办?

孩子上了高中,是不是常对着课本发呆?是不是说过“我不知道喜欢什么专业”“未来该走哪条路”?本期《海外路路通》想和大家分享一个真实的故事。

刚刚高三毕业的沈佳鸣同学,曾和很多孩子一样在青春期里挣扎迷茫,直到遇见沈杰老师,才慢慢找到属于自己的方向。

01 高一那年,她在迷茫中原地打转

“每天都焦虑,甚至失眠。”佳鸣说到高中生活的起点,语气里还带着些许感慨。

陌生的校园、不熟悉的同学,更让她不安的是对未来的空白感。不知道自己喜欢什么,不清楚该选什么专业,更别提规划人生方向了。

这份迷茫,其实是许多高中生的共同写照。生活被课本和考试填满,却鲜有时间真正认识自己。

02 一扇门打开,一束光照进来

“十年后,你希望成为什么样的人?想过怎样的生活?”这是沈老师和佳鸣第一次见面时,问出的第一个问题。

佳鸣愣住了。但正是这个愣住,成了觉醒的开始。

在沈老师的引导下,她重新认识了自己:表达出色,沟通能力强,是她的优势;理科不是强项,也没必要硬挤进不适合的赛道。

经过一年多的陪伴与支持,曾经焦虑迷茫的佳鸣,眼里多了份笃定,那是走出迷雾后的沉稳与踏实。

今年夏天,佳鸣顺利被上海一所中外合作办学项目录取。

她笑着说:“我最大的变化,就是变得从容了。”

03 教育不是逼出来,是点燃

沈杰老师是懋禛教育的创始人,也是上海华文进修学院的副院长。他常说,自己的教育理念,是从教训里悟出来的。因为他的儿子,也曾是一位非传统好学生。正是在不断试错与陪伴中,父子俩找到了节奏,也走进了良性循环。

“很多家长说孩子不懂事,就得逼一把,但我不这么想。”沈老师聊起教育里的度,语气很认真。

他带孩子有个原则:先达成共识,再谈改变。

孩子成绩下滑?别急着责备,先一起找原因。是没掌握知识点,还是状态不对?找到问题本质,才能谈推一把是否合适。盲目逼迫只会让孩子更抗拒。

就像当年带自己的儿子一样。“青春期越叛逆的孩子,如果引导好了,未来成就越大。”沈老师强调,关键在于正向引导。

“家长也要觉醒。”他说,别用老方法对待新一代。社会变了,竞争变了,教育也该变。

04 教育者的笨办法:在真实体验中看见孩子

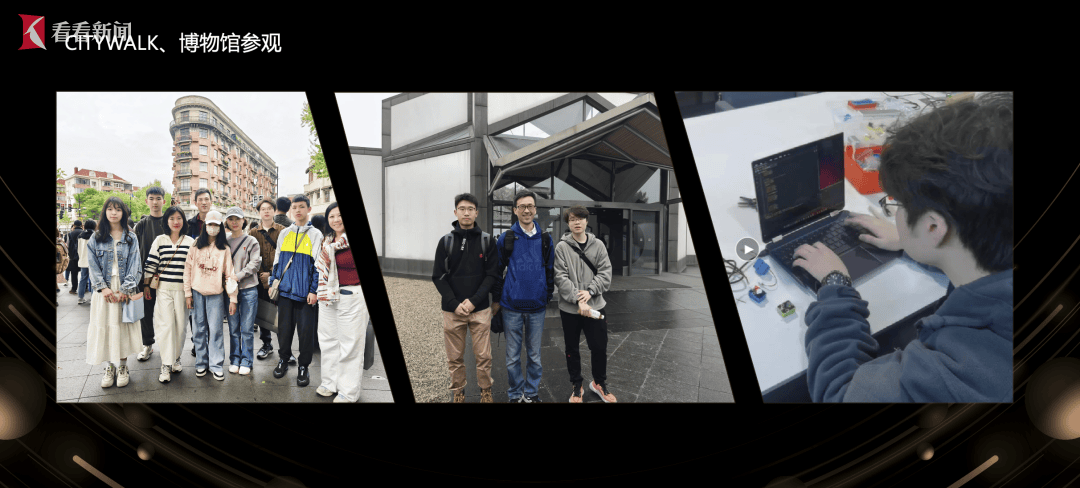

沈老师带学生,有个特别的套路:少讲课,多带他们体验。

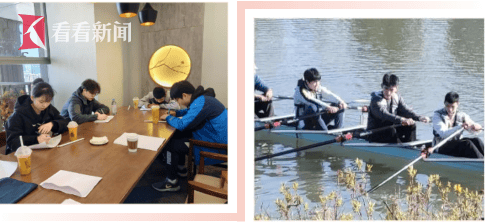

平时,两周一次的主题活动,一次就是一整天,既有静态的深度学习,也有动态的体能锻炼。比如上午在图书馆进行主题阅读,孩子们分组研读书籍、分享观点,锻炼逻辑思维和表达能力;下午则安排运动,观察他们的身体素质与团队协作。

到了暑假,沈老师则安排更接地气的研学活动,带孩子们走进农田,与农民交流,体验农活。

“有个孩子说,在农村奶奶家吃桃子时,奶奶非要塞给她两个,那股淳朴劲儿,是在城里从没感受过的。”孩子们也在与村支书、民政专员的访谈中,第一次深入了解农村的经济发展。

晚上的复盘尤为特别,孩子们分享的收获都各有角度,各有触动。沈老师说,这些真实的体验,比课本更能教会孩子什么是生活,明白所拥有的一切并非理所当然。

就像佳鸣,在一次次活动中,意外发现了自己擅长摄影。“以前只是随便拍,这次在研学活动中是第一次正式拍摄。” 这些不经意的发现,慢慢攒成了她的自信。

为什么要做这些“和学习看起来没关系”的事?沈老师觉得,现在的孩子被补习班占满了时间,没机会学分工、合作、共情。

带他们去图书馆、去田野,就是想让他们在真实的人群里,慢慢看清自己是谁,喜欢什么,未来想走哪条路。

05 孩子没动力,可能是基本盘没打牢

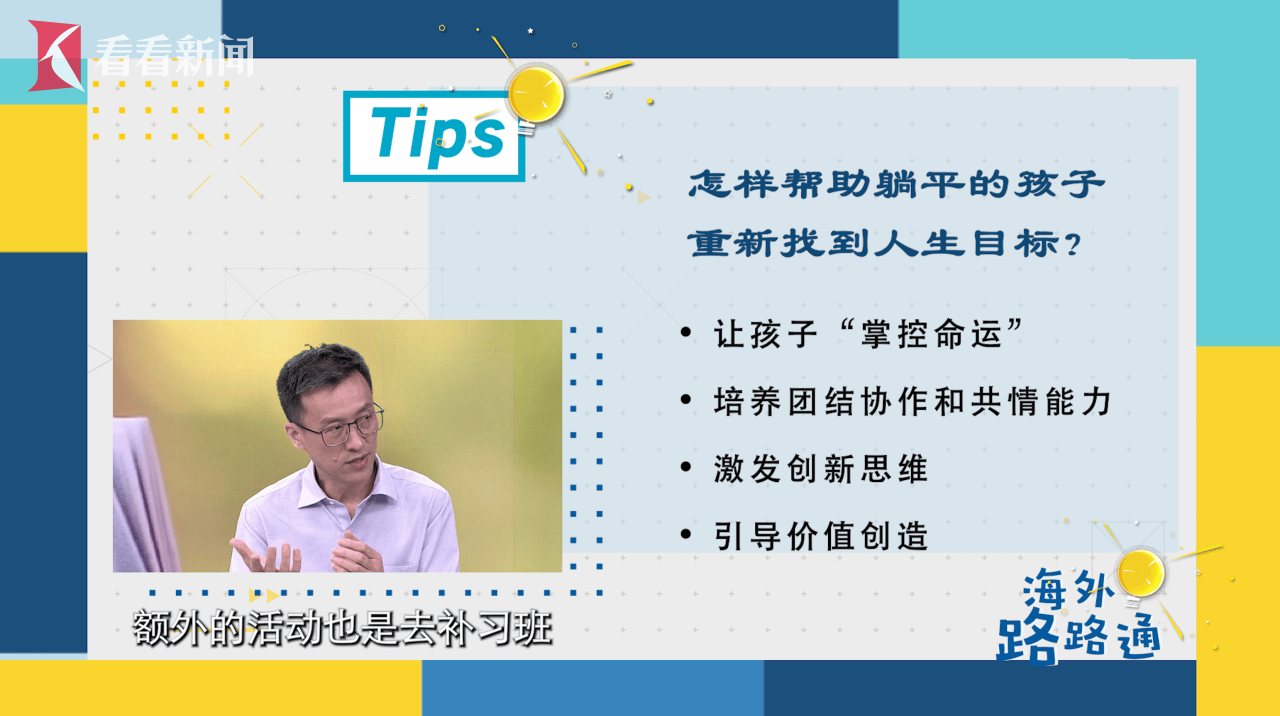

沈老师常被家长问,“为什么孩子没目标、没梦想?”。慢慢地,他总结出一个成长金字塔理论。

最底层,是孩子对自己的掌控,知道自己是谁,喜欢什么。但很多孩子从小被安排得太多,几乎没有为自己做决定的机会,这一层就空了。

中间层,是共情与协作。这一代孩子,多是独生子女,在被课业和补习填满的生活中,很少有机会与同龄人真正相处、磨合、一起完成一件事。这不仅影响他们在团队中的成长,也影响他们未来走进社会的方式。这层也弱了。

再往上是创新与系统思维,最顶层,是价值创造,也就是锚定人生的意义。但前面两层没打牢,孩子就很难有能力思考更大的意义和方向。

“看起来是孩子躺平,其实是他找不到一步步往上走的台阶,” 沈老师说。他带学生做的每一次活动,其实都是在帮孩子补这些台阶。

06 最好的教育,是让花成花,让树成树

“我考上了想去的学校,有了明确的规划,对我来说就是成功了。” 佳鸣说起现在的状态,眼里有光。这种自信和从容,正是教育最希望赋予孩子的底气。

沈老师说,他心中最好的教育很简单:让花成花,让树成树。不把大人的期待强加给孩子,让他们长成本来该长的样子。

就像春天不催,花也终会开;树不言长,年年自拔节而上。

编辑: 张馨元

责编: 袁宏云