教师过剩危机蔓延,民办中学首当其冲,“铁饭碗”不再稳固

近期,我国教育领域迎来了一股不小的震动,特别是私立中学,正面临前所未有的教师过剩危机。这一危机不仅限于人口流失严重的地区,更已悄然蔓延至一线城市及新一线城市。

多位即将步入教师岗位的应届毕业生遭遇了突如其来的变故。李萌,一位来自贵州某师范类院校的毕业生,早在今年4月便与一所私立中学签订了三方协议,然而,7月时却突然接到通知,因招生情况未达预期,学校无法录用她。类似的遭遇在广东、湖北等地也屡见不鲜,有的师范生被解除就业协议,有的求职者虽得以入职,却无班级可教,仅能领取微薄的保底薪资。

这股危机同样波及到了已在职的教师。辽宁一所私立高中的老师,在工作半年后,竟以“学校教师存量过于拥挤”为由被辞退,令人唏嘘不已。

私立中学成为此次危机的重灾区,背后原因复杂多样。一方面,国家近年来致力于扩大高中阶段教育学位供给,不少城市扩建公办中学,优质民办学校也纷纷转公,使得私立中学的生存空间被大大挤压。另一方面,随着学历贬值现象的加剧,高昂的民办中学学费令不少家庭望而却步,转而选择性价比更高的职业教育。

更为严峻的是,这股危机或将从私立中学蔓延至公办学校。北京师范大学教育学部高等教育研究院副教授乔锦忠团队预测,义务教育阶段专任教师数量将在2025年达到峰值,随后将加速下降。到2035年,全国将有150万小学教师和37万初中教师面临过剩困境。

这一预测并非空穴来风。近年来,我国出生人口数量逐年下降,新生儿人数已从2016年的1786万降至2022年的不足千万。这一趋势直接导致小学招生人数锐减,2024年全国小学招生人数已降至1616万,比2023年减少了261万。而早在三年前,幼儿园便率先陷入了“关停潮”,2024年全国幼儿园数量减少了2.11万所,专任教师减少了24万人。

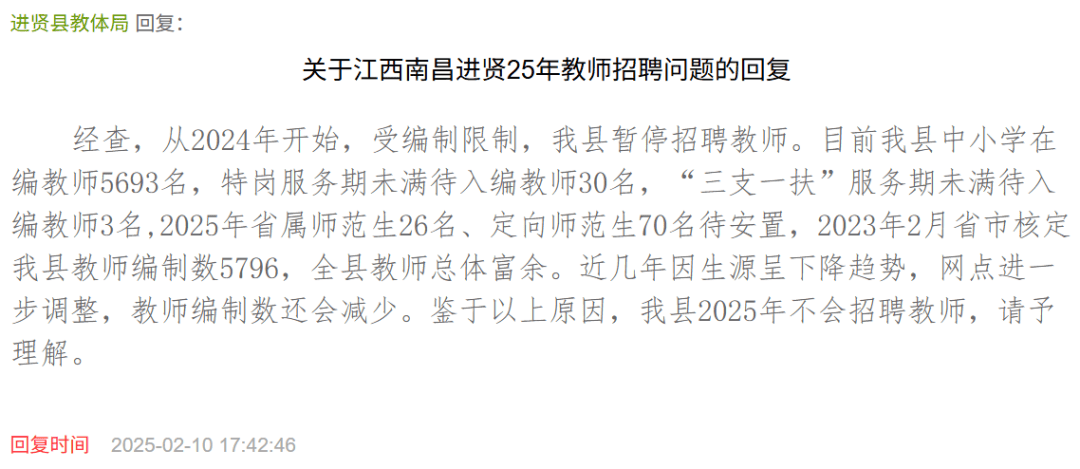

面对如此严峻的形势,教师群体的出路何在?一方面,不少地区已经开始严格控制教师编制增量,甚至停止招聘教师。江西万年县、湖北鄂州市等地纷纷宣布减少或锁死教师编制总量,探索“教师退出机制”,对“不能胜任”的教师进行转岗、待岗甚至解聘。然而,如何制定合理的考核标准和维度,打破教师“铁饭碗”,仍是亟待解决的问题。

另一方面,教师资源配置的调整也成为可能。推行“小班制”教学,关注每一个学生,既能提高教育质量,又能为过剩的教师提供岗位。同时,将过剩的教师转移到缺口较大的地区,如中西部偏远乡村,或投入到老年大学、青年夜校等紧缺领域,都是可行的解决方案。人口结构的变化和教育需求的转变,或许正是教育结构调整的新契机。

上一篇:英国留学中介机构排行榜最新