先行+示范!北语走在前列!

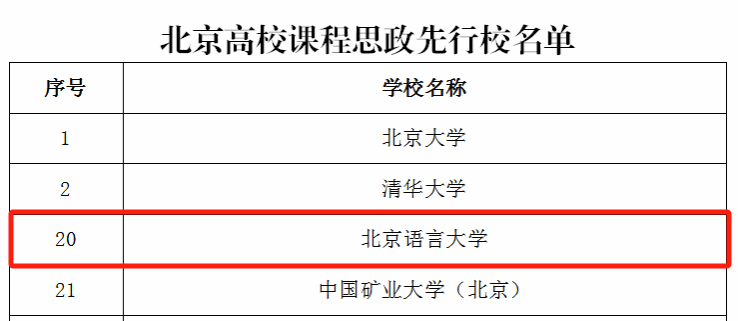

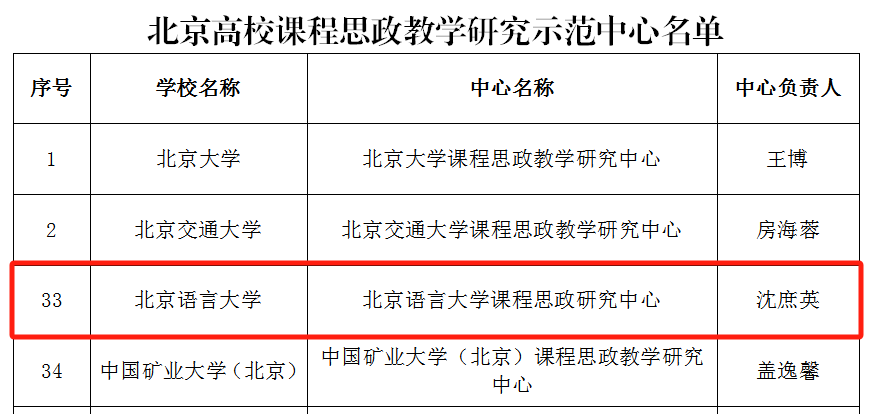

近日,北京市教育委员会公示了2025年北京高校课程思政相关项目遴选结果,我校凭借扎实的工作、显著的成效获评北京高校课程思政先行校、课程思政教学研究示范中心,沈庶英教授入选北京高校课程思政建设专家咨询委员会委员。这是对学校坚持立德树人根本任务、落实“时代新人铸魂工程”、深化“三全育人”综合改革的充分肯定,标志着学校在健全“大思政”工作格局中迈出了关键的一步。

近年来,学校积极落实教育部和北京市课程思政建设要求,加强顶层设计,由点及面实施课程思政,将思想政治教育贯穿人才培养的全过程,持续开展“课程思政”示范课程建设项目,建设课程思政示范课程104门;细化方案,提高习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作实效,各教学单位结合本单位实际,因地制宜制定契合本单位教学实践活动的“三进”实施方案,同时选树典型,确定6家单位作为重点建设的“三进”项目单位,发挥示范引领作用;讲好中国故事,推进《习近平谈治国理政》多语种版本“三进”工作,立项探索课程和示范课程53门、教改项目11项、教材项目10项,牵头研发的高级中文听说教程和读写教程入选高等学校“理解当代中国”国际中文系列教材,出版“立场与方法”系列教材,出版《国际中文教育课程思政纲要》等“三进”教学指导书。举办教学能力提升工作坊,邀请教学督导组专家、教学名师等围绕课程思政、课程建设等方面进行指导,同时,建立健全多维度的课程思政建设成效考核评价体系和监督检查机制,成效显著:2个教师团队先后入选“全国高校黄大年式教师团队”,6名教师荣获北京市教育系统“教书育人先锋”称号,6名教师分别荣获北京市讲述育人故事优秀案例一、二等奖,2门课程获评教育部课程思政示范课程、教学名师和团队,9门课程入选北京市课程思政示范课程,课程思政工作步入高质量发展的新阶段。

课程思政研究中心近年来持续开展探索创新:建立“语言+思政、文化+思政、教育+思政”“三结合”课程体系,探索跨学科、跨年级、跨国界“三跨越”的学科交叉育人课程;建设“学科+思政”“专业+思政”“社会实践+思政”内容体系,将思政内涵有机融入学科专业知识传授、社会实践教学中;创新“三步十环节”翻转课堂智慧教育模式;创建“教师引导+学生自主学习”素质教育教学法;建立“三联动两机制”实践育人模式,设计课堂实践、校园实践、社会实践“三联动”的实践育人方案和校企联合培养机制和虚拟仿真机制。建设了基于课程思政的预本硕博教学资源,编写出版了“理解当代中国”国际中文系列教材、“中文+”商务汉语教材,利用北语智慧教育系统开发课程思政资源,在全国开创了课程思政智慧教育的范例。此外,中心持续开展课程思政基础理论与实践探讨,召开课程思政国际会议、开展“理解当代中国”教师培训和研讨活动数十场,累计受众数万人次,为讲好中国故事、传播好中国声音作出了积极的贡献。

沈庶英,国际中文学院教授,教育部课程思政教学名师、北京市高等学校教学名师。长期致力于教育教学改革创新,主要承担商务汉语综合课、理解当代中国等课程。主讲的高级商务汉语综合课获评教育部课程思政示范课、北京高校优质本科课程、北京高校教书育人“最美课堂”二等奖。理解当代中国被评为教育部“来华留学生国情教育优秀课程”“北京高校来华留学生中国国情类优质课程”,成为全国国际中文教育课程思政标杆课程。探索建立汉语、专业、思政“三结合”的育人课程;建设跨学科、跨年级、跨国界的“三跨越”课程体系建设,包括中国国情、中华优秀传统文化、国际理解教育的课程思政内容体系;建设“三步十环节”翻转课堂育人模式;创建“教师引导+学生自主学习”教学方法;实施“和谐教育环境教学法”;编写出版国际中文教材3部,主持完成多项国家级、省部级课程思政建设相关教研项目,发表多篇课程思政教研论文;建设培训讲师团队,参与多项思政建设专题培训,积极为全国高校课程思政建设贡献力量。

学校将以此次获评课程思政教学研究示范中心、课程思政先行校为契机,充分发挥办学特色与优势资源,深入开展课程思政理论研究和实践探索,不断完善课程思政与思政课程协同育人新格局,推动我校课程思政建设工作再上新台阶。