博物院拟录多位海归博士,慎言网友“过度敏感” | 新京报快评

在相关信息的公示上,应该多些受众意识,尽量以更细化的信息公开去换取公众的信任。

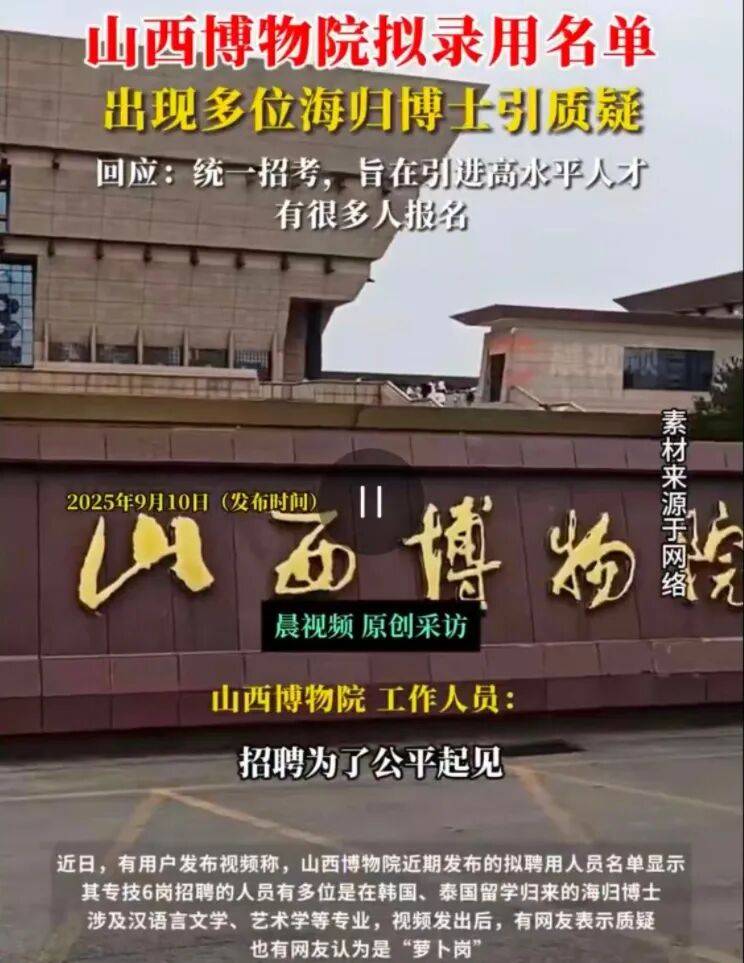

▲有用户发布视频称,山西博物院近期发布的拟聘用人员有多位是在韩国、泰国留学归来的海归博士。图/潇湘晨报晨视频

文| 羽木

博物院拟招多名海归博士?

据潇湘晨报报道,近日,有用户发布视频称,山西博物院近期发布的拟聘用人员名单显示,其专技6岗招聘的人员有多位是在韩国、泰国留学归来的海归博士,涉及汉语言文学、艺术学等专业。

视频发出后,有网友表示质疑,也有网友认为是“萝卜岗”。对此,山西博物院回应,为公平起见,招聘由人社厅统一组织、公开招聘,更不可能是萝卜岗,这些博士进入单位后,也会从事相关科研工作。

从公示信息来看,该岗位招聘的五人中,有四人为海归博士。这一高比例引发舆论关注并不让人意外,但更值得思考的是舆论质疑背后的认知差异与社会情绪,这也值得正视。

具体来看,舆论的质疑又分为两个方面。其一,博物馆是否真的需要这么多博士,这是否反映了就业市场中的“学历膨胀”和职场“内卷”?其二,近年来由于海归“水硕”“水博”现象频频引发关注,公众对部分海外学历和海归高学历人才的“含金量”存疑,进而也就容易对这类招聘的公平性产生疑问。

应该说,公众的这些质疑中,不无某种刻板印象的影响。比如,在不少人眼中,博物馆、博物院只是一个文物展出机构,由此认为其似乎天然与博士这样的高学历人才没法直接挂钩。但实际上,大型博物院既是展出机构,也是研究机构。

如官网信息显示,山西博物院就设置了学术研究部、藏品研究部、文化保护研究部等一系列研究机构。据此,博物院招收博士生,显然不能简单视为是招聘方“充门面”,也并不能由此直接得出职场“内卷”的结论。

至于海归博士的真实价值,关键还是要综合看其毕业院校和专业匹配度以及个人的学术成果,而非“海归”这一身份标签。若仅因留学背景就预设“存在猫腻”,可能会“误伤”真正的专业人才,也不利于营造开放包容的人才评价环境。

不过,具体到这起事件,网友的疑惑也很难说完全只是因为“过度敏感”。

事实上,近年来,国内一些用人单位频频引进东南亚海归博士已多次引发争议。相关机构也不定期发布国外相关院校名单,提醒广大留学生审慎选择。

教育部留学服务中心2024年11月发布的《关于对部分国外院校学历学位认证加强认证审查的公告(六)》指出,近期,由于硕士、博士学位认证数据出现显著异常,相关举报频繁,根据《国(境)外学历学位认证办法》第二十八条,该中心决定对13所院校(项目)的相关认证申请启动加强审查程序。其中,泰国格乐大学(博士学位项目)即赫然在列。而山西博物院专技6岗招聘的人员就有来自泰国格乐大学的博士。

此外,山西博物院招聘之所以引起热议,还说明至少从相关信息公示的“颗粒度”来看,其仍有提升空间。包括这些人员的笔试、面试成绩,以及具体的岗位信息,如果能予以更多公开,相信就有助于让围观者更理性地看待招聘的公正性,包括更清晰判断招聘岗位对应的学历、专业要求是否合理,从而压缩质疑的空间。

如果这样做,相比仅仅回应“招聘由人社厅统一组织、公开招聘”,无疑更具说服力。

其实,事业单位招聘录取信息的公示,本就是为了接受社会的监督。这是实现招聘公平最重要的程序之一。那么,招聘单位在相关信息的公示上,确实应该多些受众意识,尽量以更细化的信息公开去换取公众的信任。

此事中,一个细节就很有代表性——个别拟录取人员是在国外高校学习汉语言文学,然后被录取到博物院的岗位。对一般人而言,这种学习经历及专业与博物院岗位的匹配度,似乎多少都存在感官上的“违和”。对此,若能站在普通网友的视角,给予相应的“科普”说明,相信能大大降低被质疑的可能性。

一定程度上说,一个公共单位需要招聘什么岗位、分别有什么样的要求,具体又招了谁,这也是其与公众连接和对话的一种方式。特别是博物院这类文博单位,原本就承担着一定的教育功能。提升招聘信息的透明度,对于促进社会对于博物馆多元角色的了解、激发社会对文博事业的参与和探索热情等,其实都有帮助。这也未尝不是实现其教育功能最大化的内在要求。