1500块的生活费让多少孩子破防?

每到开学季,总有一批家长和孩子在社交媒体上打口水仗。

争执的核心只有一个: 生活费。

有位父亲就在网上吐槽,自己月薪6000元,去读大学的女儿 张口就要3000的生活费。

他劝女儿不要攀比,“1500一个月差不多了。”

女儿却坚决不同意,扬言要找爷爷奶奶要钱。

类似的视频或帖子还有不少,从内容到评论区,两拨人都吵得不可开交。

当父母认为“1500足够花了”,大学生却列出账单,证明“这点钱只够活着”;

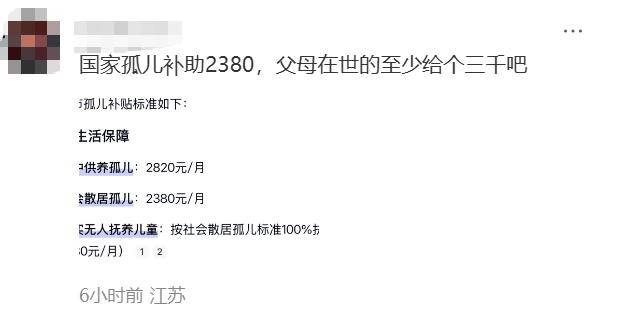

当父母不解孩子为什么不能体谅自己,却换来几句“养不起就别生”“孤儿一个月还有2380”。

这场围绕大学生活费展开的拉锯战, 既反映出两代人消费观念、时代背景的差异,实际上也是亲子关系的一个缩影。

不够花

真的不够花

在大部分家长的认知中,每月1500元是一个“差不多”的金额。

保证日常开销完全没问题,如果节俭一点,还可以拿出钱来改善生活。

孩子只觉得爸妈想当然,现实根本不是这么一回事。

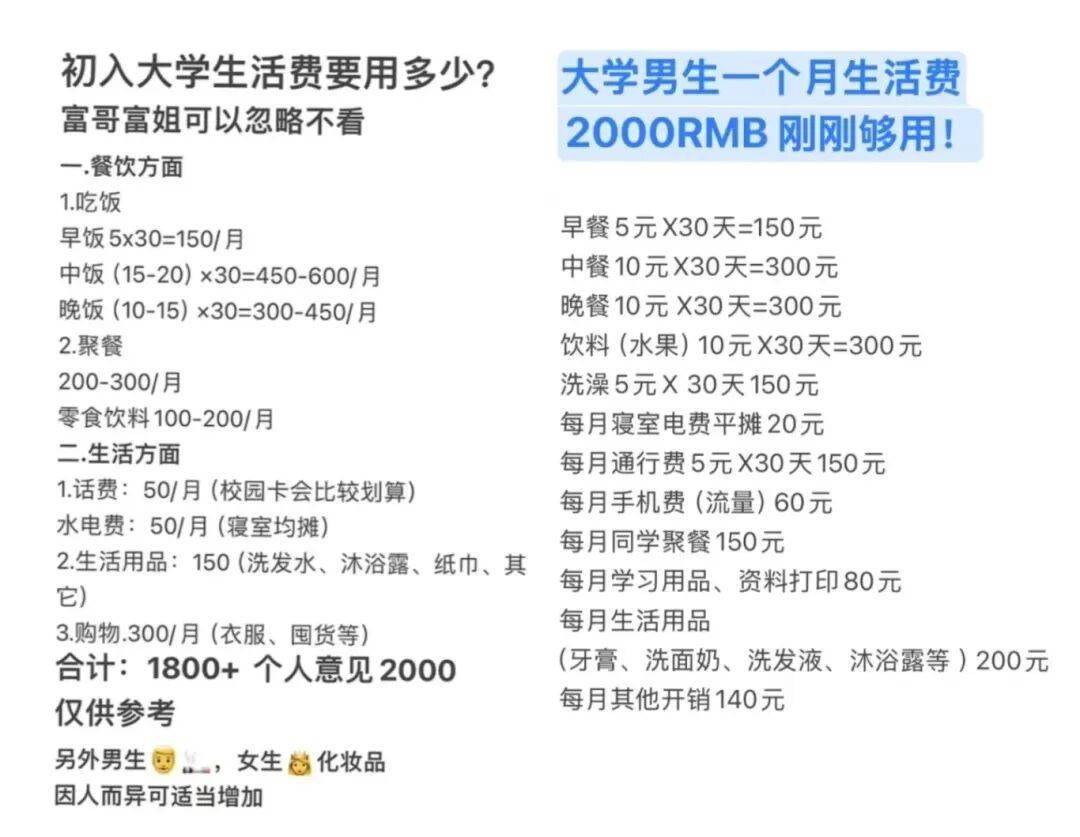

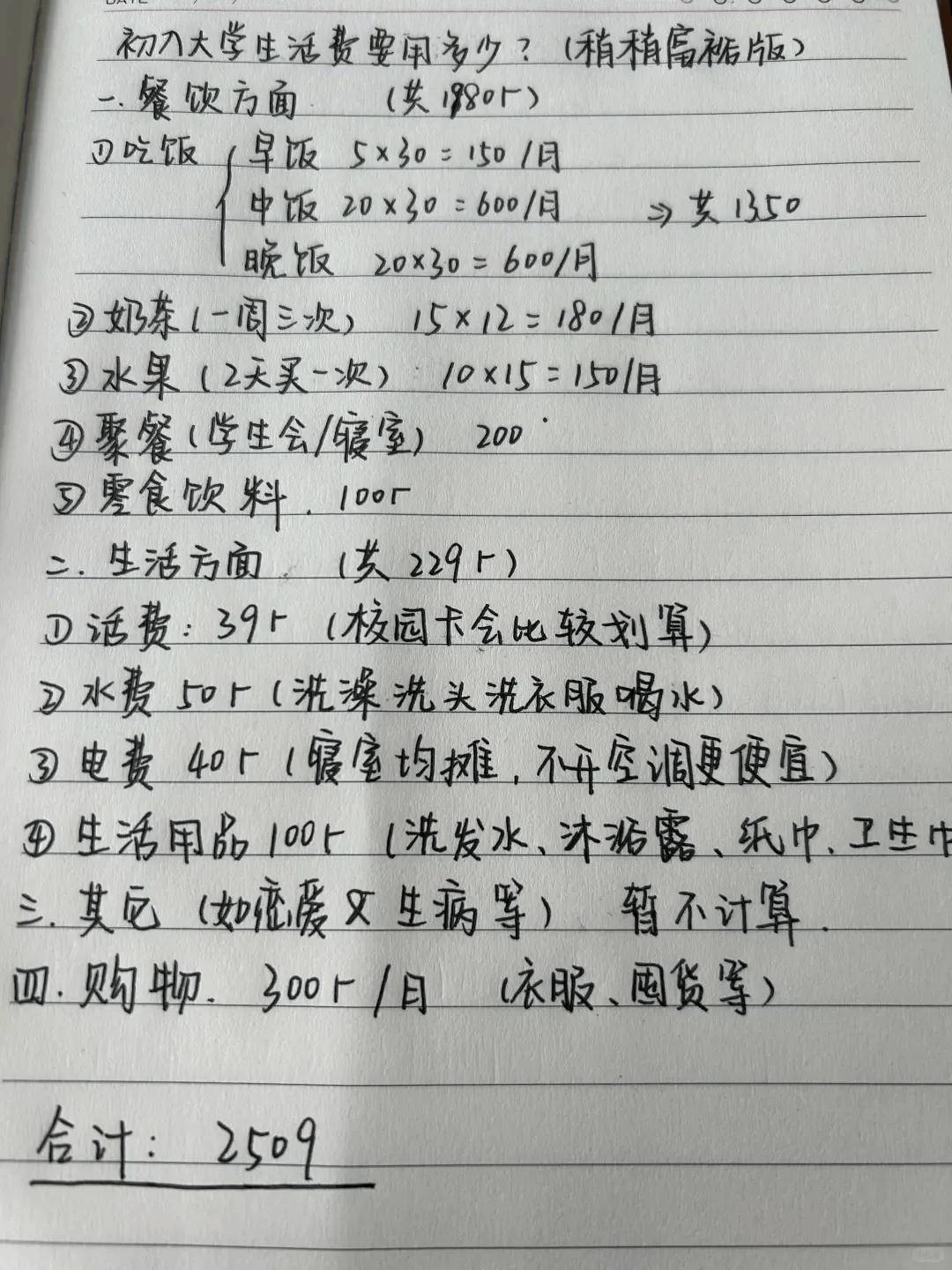

随手一搜,便能看到大学生发的“日常开销账单”,节省一点都要花到2000元左右。

如果稍微追求一点生活品质,这个数字还要更高。

图源 | 小红书@浦东立信超级大山炮

总之3000不嫌少,5000不嫌多,但要是只有1500,那日子是很难过下去的。

所以总有大学生抱怨:

“吃饭已经要1000了,还有水费话费电费网费,回家还有车费,女生需要的卫生用品、沐浴露等等,根本不敢想要怎么活。”

除了这些基本费用, 聚餐送礼、游戏电影、美甲奶茶、报班学习等等项目,累积起来,又是一笔不小的开销。

如果还要算上旅游、追星、电子设备升级换代、异地实习租房的费用,那一个月3000元都打不住。

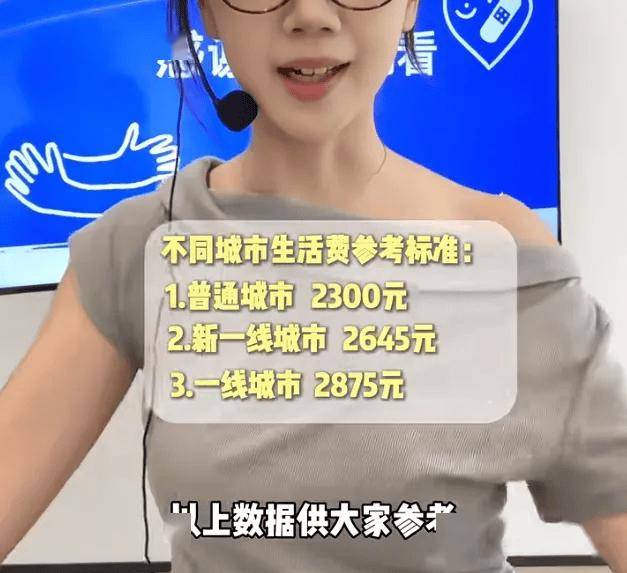

上学的城市不同,每个月对生活费的需求也不同。

2000元可能在二、三线城市绰绰有余,到了北上广深却捉襟见肘。

有博主专门出视频分析,结论是普通城市和一线城市每月的开销能相差500元。

图源 | 小红书@漩涡小羊

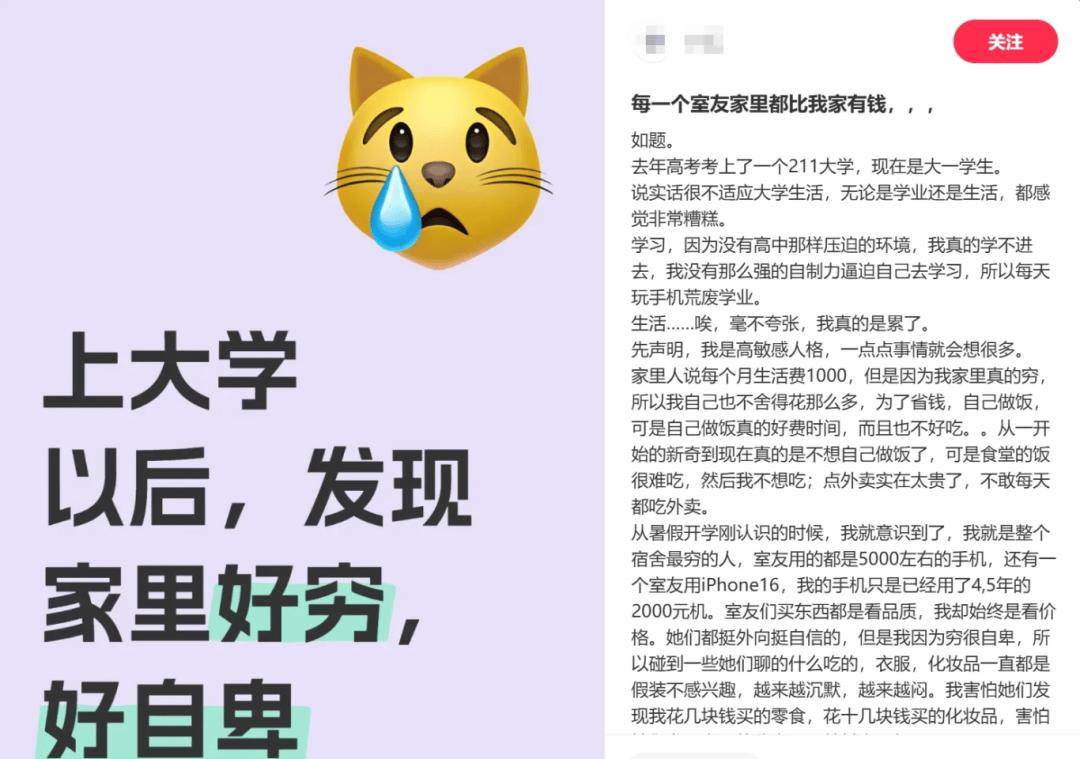

不可否认的是,一些大学生对生活费的不满足是出于攀比心理。

但就算再努力克服,与同龄人比较所带来的 落差感和自卑感是实实在在的。

多重因素叠加下,近几十年来,大学生活费一路上涨。

根据谷雨数据,从1994年到2020年,大学生月均生活费从200多元增长到近2000元, 绝对数字增长了七八倍。

孩子变得“矫情”了

面对日益高昂的大学生活费,父母的质疑声也不绝于耳。

进入大学,学习是第一要务,孩子不应该将精力放在娱乐和享受中。

面对孩子提高生活品质的要求,家长也有理由质问:

“为什么不去勤工俭学?”

十几年前的大学生,现在已经为人父母,也纷纷出来现身说法。

他们当年同样拿着并不充裕的生活费,入不敷出的时候,还要通过奖学金、打零工赚钱,可自己却很少抱怨,懂得体谅父母的艰辛和不易。

有了对比,家长们于是得出一个结论: 这代孩子没吃过苦,所以变得“矫情”了。

所以更应该锻炼一下。

对于大人的想法,部分孩子的态度往往是“没钱别生”。这样咄咄逼人的回应,让家长心里同样不平衡,以至于发出了“灵魂拷问”:

“你觉得生活费一个月1500块太少,毕业后你一个月能给父母1500块吗?”

就算家长通情达理,愿意支持孩子五花八门的需求,一个月动辄两三千元的支出,对于普通家庭来说,着实是有些吃力了。

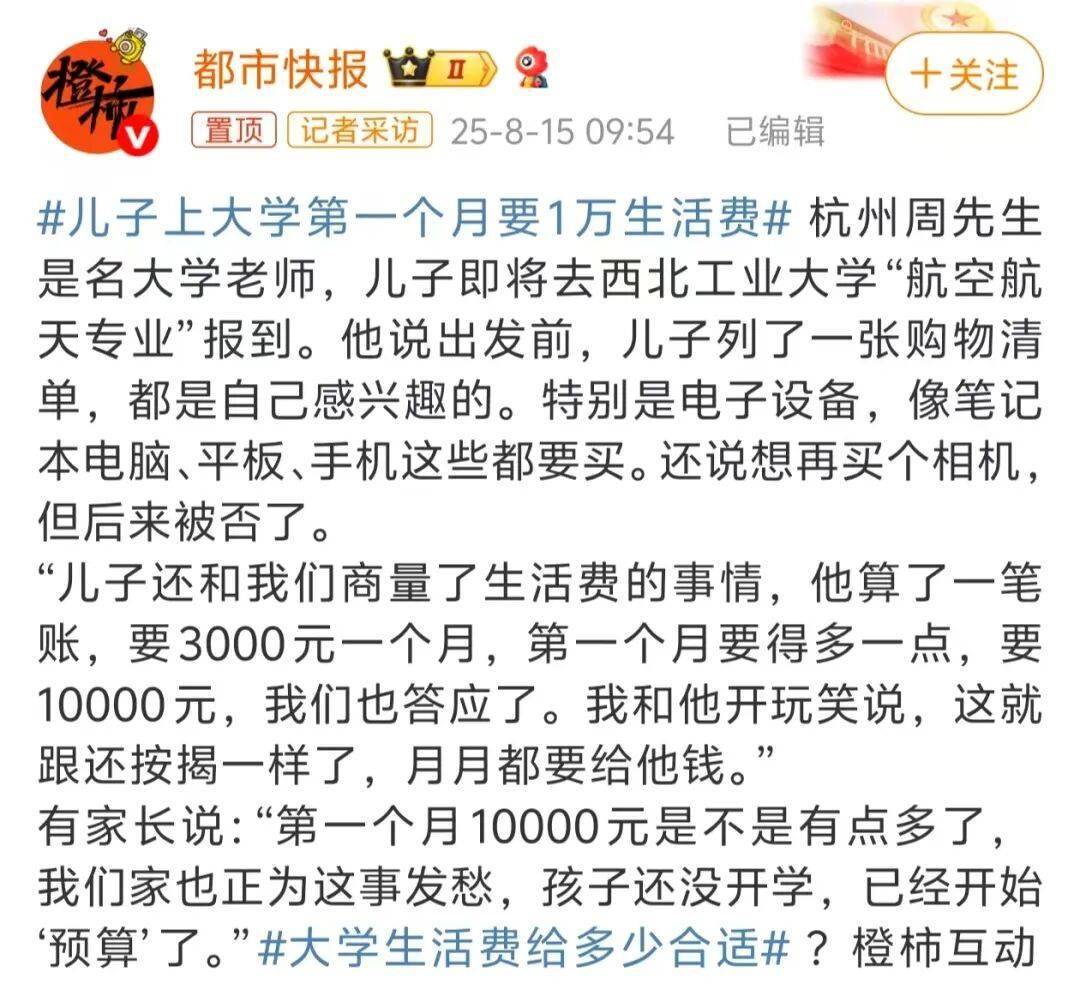

有家长表示,儿子第一个月就要1万元生活费,后续每月的费用是3000。

他开玩笑说:“这就跟还按揭一样。”

言下之意是, 这笔钱虽然花的心甘情愿,但总归有些负担,和每个月的车贷房贷差不多。

这名家长在东部沿海省份的某大学任教,面对孩子的大学开销,尚且有些力不从心,更不用说其他家庭了。

根据国家统计局的最新数据,2024年全国居民人均可支配收入是41314元,中位数是34707元。

平均到每个月,这两项数据四舍五入后分别是 3443元与2892元。

如果说两个大人供养一个大学生,那么除去学费后, 生活费还要占掉将近一半的家庭收入。

大部分家庭往往靠之前的储蓄过渡,如果储蓄不足,恐怕只能牺牲掉孩子的部分需求。

两代人的参差

一个事实是,大学生活费飞速上涨,起决定性作用的并不是物价。

就在大学生活费增长七八倍的同一时期,国家统计局公布的全国居民消费价格指数(CPI) 仅增长一倍左右。

也就是说,大学生生活费的增速远高于物价水平的增速。

背后的原因,实则是近几十年来社会环境的深刻变化,反映到两代人身上,就形成了 生活观与消费观巨大差异。

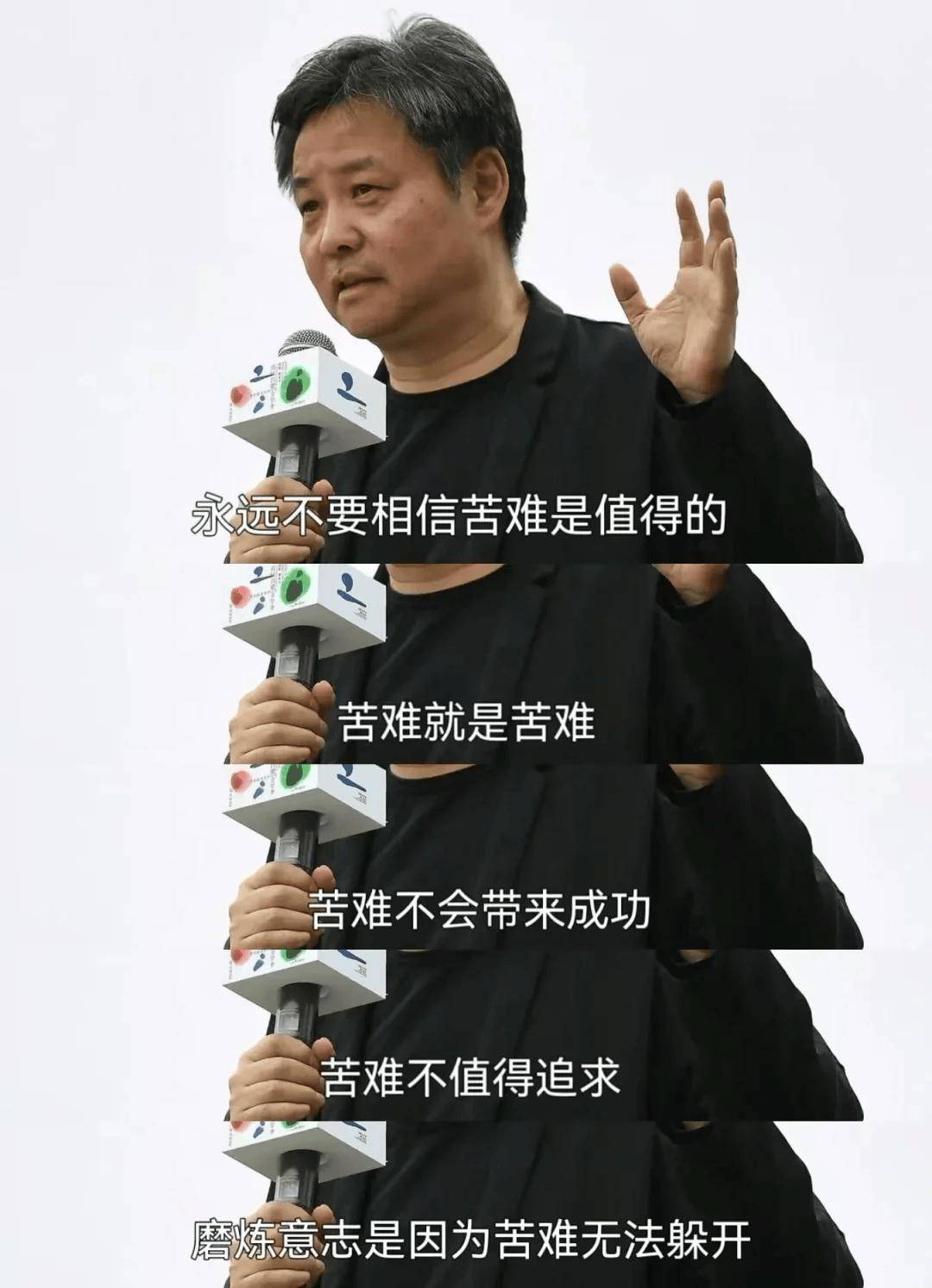

随着社会经济水平提高,越来越多的年轻人不再迷信“吃苦”,他们认为苦难只是特定时期的产物,并不值得作为美德来歌颂。

在父母的年代,“吃苦”“奋斗”与“成功”之间还存在着单一的、强大的关联性。

但在今天,孩子想要获得一份好工作, 不仅要卷学历、卷实习,还要卷人脉、卷背景,更要看你眼界够不够开阔,有没有好的idea。

所以不少学生认为,如果因为生活费不够而忙于兼职,缺席社交活动,放弃实习机会,必然会影响到未来的发展。

如今的大学生也普遍认为,大学生活不应该光埋头苦读,而更应进行多元展开。

他们渴望在课堂之外 探索兴趣、参与社团、拓展社交、体验旅行,甚至通过消费不同的产品与服务,来获得更立体的成长感和身份认同。

这种观念,又在消费主义的推波助澜下被不断放大。

社媒、广告塑造了这一代年轻人对大学生活的想象,使“活出精彩”与“学会消费”在不知不觉中紧密交织。

图源 | 小红书@兔子桃了

必须要指出的是,消费主义主导下的这部分消费并非都是必须的,只是在商家的包装下,我们的头脑将其合理化了。

如果孩子不能很好地认识到这一点,那么 再多的生活费也无法满足日益增长的消费欲望。

但两代人的差异就必然会导致冲突吗?

除去激烈的辩论,社交媒体上也不乏 父母与孩子相互理解、体谅的声音。

孩子想添置东西,会主动省钱、赚钱,不愿意给父母增加负担。

父母也担心孩子的钱不够用,没等孩子开口,钱就打过来了。

图源 | 小红书@发发耶(劝学版)

这些家庭并非大富大贵,但他们 并不缺少为对方着想的默契。

那些因为生活费而剑拔弩张的家庭,缺的可能也并不是钱。

真正理想的解决方式,大概就像这条评论说的:

每年开学季,总会有准大学生和他们的父母问:“大学生活费一个月多少钱合适?”

这个问题的关键,或许并不在于孩子懂不懂事、家长有没有钱,而在于 过去的18年里,一个良好的亲子关系是否建立起来。

我们争论也从来不是“多少钱才够”,而是如何在一片喧嚣与差异中,依然听得见彼此的心声——

那份或许沉默、却始终存在的在意与关怀。

特 别 福 利

评论区留言