2025秋新教材人教版三年级数学(上册)电子课本(高清PDF版可打印)

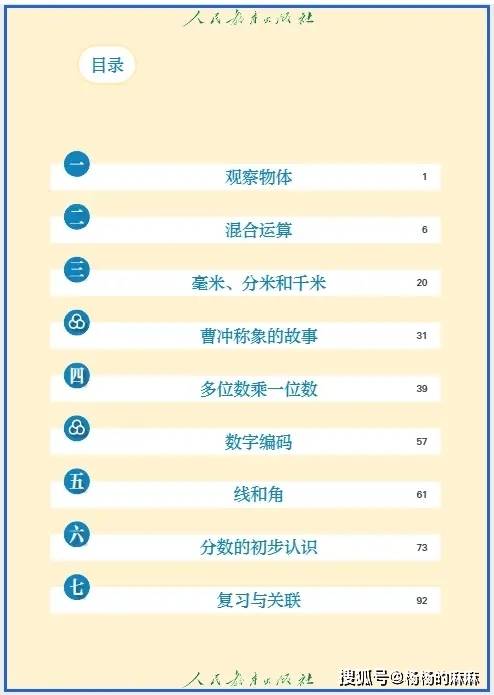

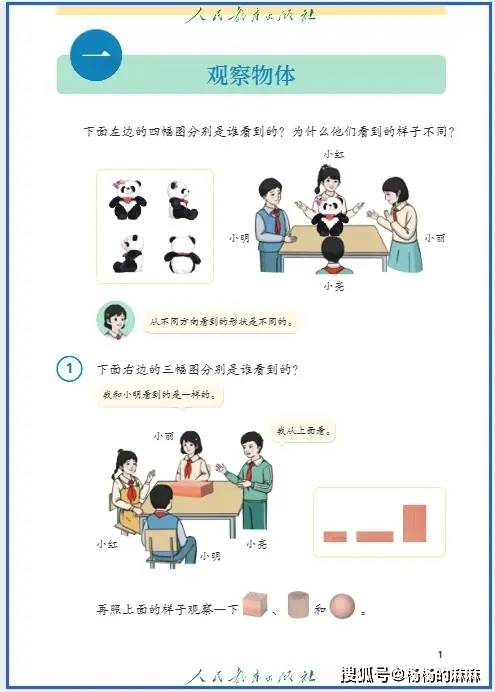

2025年学生将迎来新版教材,新教材将更加重视思维和阅读!为了方便广大学生在暑假预习新学期的课本知识,我们整理了2025新人教版三年级数学(上册)一电子课本,以图片的形式呈现给大家,希望对同学们的暑期学习有所帮助。

以下是部分内容截图,完整信息请查看 PDF 文件

小学数学压轴题解题指南:拆解复杂问题,回归基础突破

小学数学压轴题看似 “难”,实则是多个基础知识点的 “组合题”—— 比如把行程问题和比例结合,把几何图形拼接与面积公式结合。解题的核心不是 “找捷径”,而是 “拆问题、抓关键、稳计算、验答案”。下面从 “通用解题步骤” 和 “典型题型解法” 两方面,结合具体例子讲清答题思路,帮孩子轻松应对压轴题。

一、小学数学压轴题通用解题步骤(4 步核心逻辑)

面对任何压轴题,先按这 4 步梳理思路,能避免因 “条件多、步骤杂” 导致的思路混乱,确保每一步都有依据。

第一步:精读题干,标注关键信息

压轴题的条件往往 “藏着细节”,比如隐藏条件、单位差异,甚至干扰条件,必须逐句读、逐字划,把 “有用信息” 和 “问题” 清晰分开:

- 用 “横线” 划已知条件:包括具体数字(如 “速度 50 千米 / 小时”“边长 8 厘米”“数量 20 个”)、关系描述(如 “比…… 多 3”“是…… 的 2 倍”“平均分成 4 份”);

- 用 “波浪线” 标最终问题:明确要 “求什么”(如 “求总路程”“求阴影面积”“求需要多少天”),避免答到一半 “忘题”;

- 用 “问号” 注隐藏条件:这些是题目没明说但默认的规则,比如 “行程问题中两车匀速行驶”“工程问题把工作总量看作 1”“几何题中正方形四条边相等”“时间单位要统一(如‘分钟’转‘小时’)”。

例子:“小明从家骑车去图书馆,每分钟骑 200 米,骑了 15 分钟后,离图书馆还有全程的 1/4。求小明家到图书馆的总距离。”标注关键:已知 “速度 200 米 / 分钟”“已骑 15 分钟”“剩余 1/4 全程”;问题 “求总距离”;隐藏条件 “已骑路程 = 全程 - 剩余路程”“已骑路程 = 速度 × 时间”;干扰条件(无,本题条件均有效)。

第二步:关联知识点,构建数学模型

把 “文字信息” 变成 “数学式子” 或 “图形草图”,明确用到的基础知识点(如公式、数量关系),让抽象问题变 “直观”:

- 公式类题目(如行程、面积、体积):先写出对应基础公式(如 “路程 = 速度 × 时间”“长方形面积 = 长 × 宽”);

- 关系类题目(如应用题、规律题):用 “文字等式” 梳理数量关系(如 “已骑路程 = 200×15”“全程 = 已骑路程 ÷(1-1/4)”);

- 几何类题目:先画 “简易草图”,标注已知数据(如边长、高、半径),用虚线标出 “辅助线”(如梯形的高、圆的直径),分析图形间的关系(如 “阴影部分 = 正方形面积 - 扇形面积”“拼接后长方形的长 = 原正方形边长 ×2”)。

承接上例:关联知识点:行程问题(路程公式)+ 分数应用题(部分量求总量);数学模型:① 先算已骑路程:200×15(速度 × 时间);② 已骑路程占全程的 “1-1/4=3/4”;③ 总距离 = 已骑路程 ÷3/4(部分量 ÷ 对应分率 = 总量)。

第三步:分步运算,逐步核验

压轴题多是 “多步计算”,一步错会导致后续全错,所以要 “不跳步、边算边查”:

- 不跳步:哪怕是简单的 “200×15”,也不要直接写结果,先算 “200×10=2000,200×5=1000,2000+1000=3000”,尤其是小数、分数运算(如 “1/3×6” 要写 “6÷3=2”,不直接写结果);

- 逐步查:每算完一步,回头核对 “数据用对了吗”“公式用对了吗”—— 比如算 “已骑路程” 时,确认速度是 “200 米 / 分钟”,时间是 “15 分钟”,不是 “5 分钟”;

- 统一单位:若题目中单位不统一(如 “速度是千米 / 小时,时间是分钟”),先换算单位(如 “30 分钟 = 0.5 小时”“500 米 = 0.5 千米”),再计算。

承接上例计算:① 已骑路程:200×15=3000(米)(核对:200×15=3000,数据无错);② 已骑路程占比:1-1/4=3/4(核对:剩余 1/4,已骑就是 3/4,逻辑无错);③ 总距离:3000÷3/4=3000×4/3=4000(米)(核对:3000÷3=1000,1000×4=4000,分数运算无错)。

第四步:验证答案,结合题意判断合理性

压轴题的答案往往 “符合实际逻辑”,算完后别着急写结果,先通过 2 种方式验证:

- 反向代入法:把算出的答案 “代入原题”,看是否满足所有条件。比如算 “总距离 4000 米”,反向算 “已骑 15 分钟的路程 = 200×15=3000 米”,剩余路程 = 4000-3000=1000 米,1000÷4000=1/4,和题目 “剩余全程的 1/4” 完全一致,说明答案对;

- 实际场景法:结合生活常识判断,比如 “求人数” 不能是小数(如 “5.2 人” 肯定错),“求苹果数量” 不能是负数,“求汽车速度” 不会是 “1000 千米 / 小时”(远超实际),“求长方形长” 不会比宽小(除非题目特殊说明)。

二、典型压轴题型解法(结合例子拆解)

不同类型的压轴题,“拆解重点” 不同,下面针对小学阶段最常考的 2 类压轴题,讲清 “题与知识点的对应关系”。

类型 1:复杂应用题(工程、行程、分数应用题)——“抓关系,用公式”

这类题的核心是 “不生搬硬套公式,先理清数量关系”,比如工程问题要先算 “工作效率”,分数应用题要找 “部分量对应的分率”。

例题:一项工程,甲单独做需要 10 天完成,乙单独做需要 15 天完成。两人先合作 3 天后,剩下的工程由甲单独完成,甲还需要做多少天?

解题步骤:

- 标关键信息:已知 “甲独做 10 天”“乙独做 15 天”“合作 3 天”“剩余甲独做(求时间)”;隐藏条件 “工作总量看作 1”“工作效率 = 工作总量 ÷ 时间”;

- 建数学模型:知识点:工程问题(工作总量 = 工作效率 × 工作时间);数量关系:① 甲效率 = 1÷10=1/10(每天做工程的 1/10);② 乙效率 = 1÷15=1/15;③ 合作 3 天的工作量 =(甲效率 + 乙效率)×3;④ 剩余工作量 = 1 - 合作工作量;⑤ 甲单独做剩余工程的时间 = 剩余工作量 ÷ 甲效率;

- 分步计算:① 甲 + 乙效率:1/10 + 1/15 = (3+2)/30 = 5/30 = 1/6(通分计算,避免出错);② 合作 3 天工作量:1/6 × 3 = 1/2;③ 剩余工作量:1 - 1/2 = 1/2;④ 甲单独需时间:1/2 ÷ 1/10 = 1/2 × 10 = 5(天);

- 验证答案:甲 5 天工作量 = 5×1/10=1/2,加上合作 3 天的 1/2,正好完成 “1”(全工程),符合题目条件,答案正确。

类型 2:几何图形综合题 ——“画草图,找图形关系”

这类题常考 “图形拼接、重叠、组合”,比如 “正方形里画扇形”“长方形和三角形拼接”,关键是 “通过草图明确‘阴影部分’和‘基础图形’的关系”(如阴影 = A 图形面积 - B 图形面积)。

例题:一个正方形的边长是 10 厘米,以正方形的一个顶点为圆心,以正方形的边长为半径画一个扇形(扇形的两条半径与正方形的两条边重合)。求这个图形中阴影部分的面积(阴影部分为正方形内除扇形外的区域)。

解题步骤:

- 标关键信息:已知 “正方形边长 10 厘米”“扇形半径 = 正方形边长 = 10 厘米”“扇形圆心角 = 正方形的角 = 90°”;问题 “求阴影面积(正方形 - 扇形)”;隐藏条件 “扇形面积 = 圆面积 ×(圆心角 ÷360°)”“圆面积 =πr²(π 取 3.14)”;

- 建数学模型:知识点:正方形面积公式 + 扇形面积公式;数量关系:阴影面积 = 正方形面积 - 扇形面积;画草图:先画边长 10 厘米的正方形,标出一个顶点为 “圆心 O”,以 O 为起点的两条边为 “扇形半径”,画出扇形(占正方形的 1/4,因为 90°÷360°=1/4);

- 分步计算:① 正方形面积:10×10=100(平方厘米);② 扇形面积:圆面积 ×1/4 = 3.14×10²×1/4 = 3.14×100×1/4 = 78.5(平方厘米);③ 阴影面积:100 - 78.5 = 21.5(平方厘米);

- 验证答案:扇形面积是圆面积的 1/4(90° 是 360° 的 1/4),计算得 78.5,正方形面积 100,相减得 21.5,符合 “阴影是正方形减扇形” 的图形关系,且数值合理(阴影面积比正方形小,比扇形小,逻辑正确)。