“我们不看东财背景”,985硕士求职遭拒,HR一句话刺痛无数双非学生!

一位985硕士毕业生坐在电脑前,满怀期待地参加某算力公司的视频面试。当HR轻描淡写地问出“东北财经是211吗?”这个问题时,他意识到自己可能又要因为 第一学历而失去这次工作机会。

这不是个例。2025年的一份调查显示,64.9%的应届毕业生在求职过程中遇到过各种形式的就业歧视,其中第一学历歧视以52.1%的获选率位居榜首。越来越多的企业,特别是大厂和金融机构,在招聘中设置“本科必须985/211”的隐形门槛,即使应聘者拥有更高学历也难破此局。

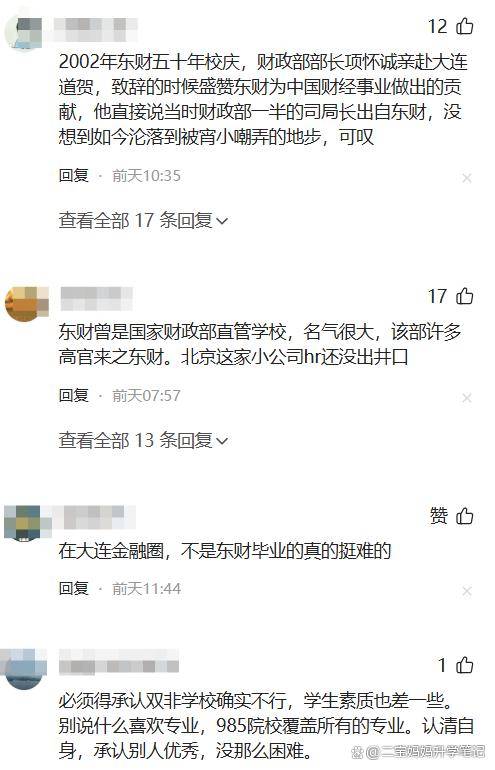

01 面试遭遇:东北财经大学学生的尴尬时刻

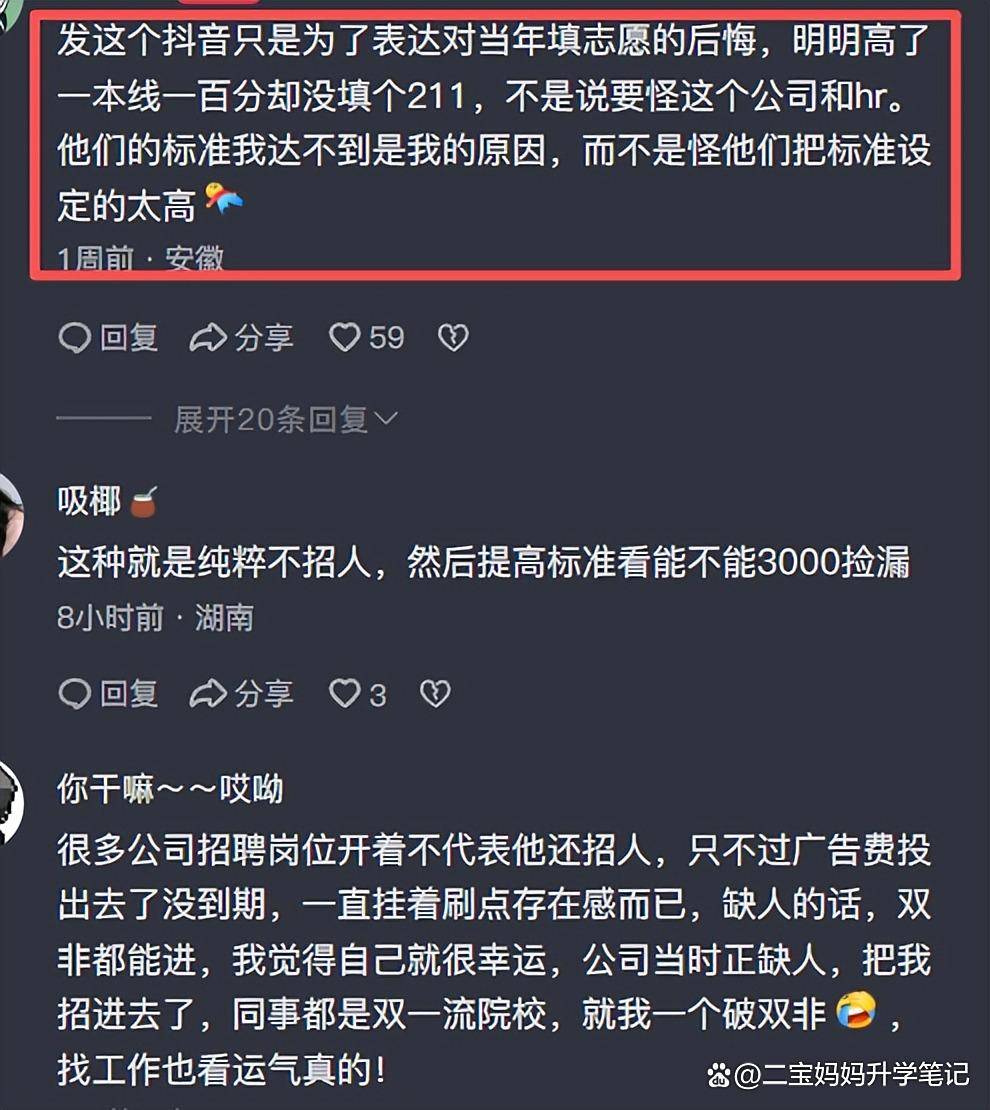

一位东北财经大学的学生分享了自己近期的求职经历。他目前正在985院校攻读硕士学位,本以为这样的学历组合能在求职市场上具备一定竞争力。

然而,在北京一家算力公司的网上应聘过程中,他却遭遇了冷遇。对话开始不久,HR就直接问道:“东北财经是211吗?”学生诚实地回答“不是”,并补充说虽然自己的本科母校是“双非”(非985、非211),但当年高考分数其实可以达到许多211院校的录取线。

这番解释并未改变HR的态度。在HR看来,不是211就是不是,没有必要深入了解学生的具体能力和潜力。这家公司对学历的要求极为苛刻——即使硕士毕业于985高校,甚至C9联盟这样的顶尖高校也不够,必须本科也是211院校出身,即需要“双211”以上的学历背景。

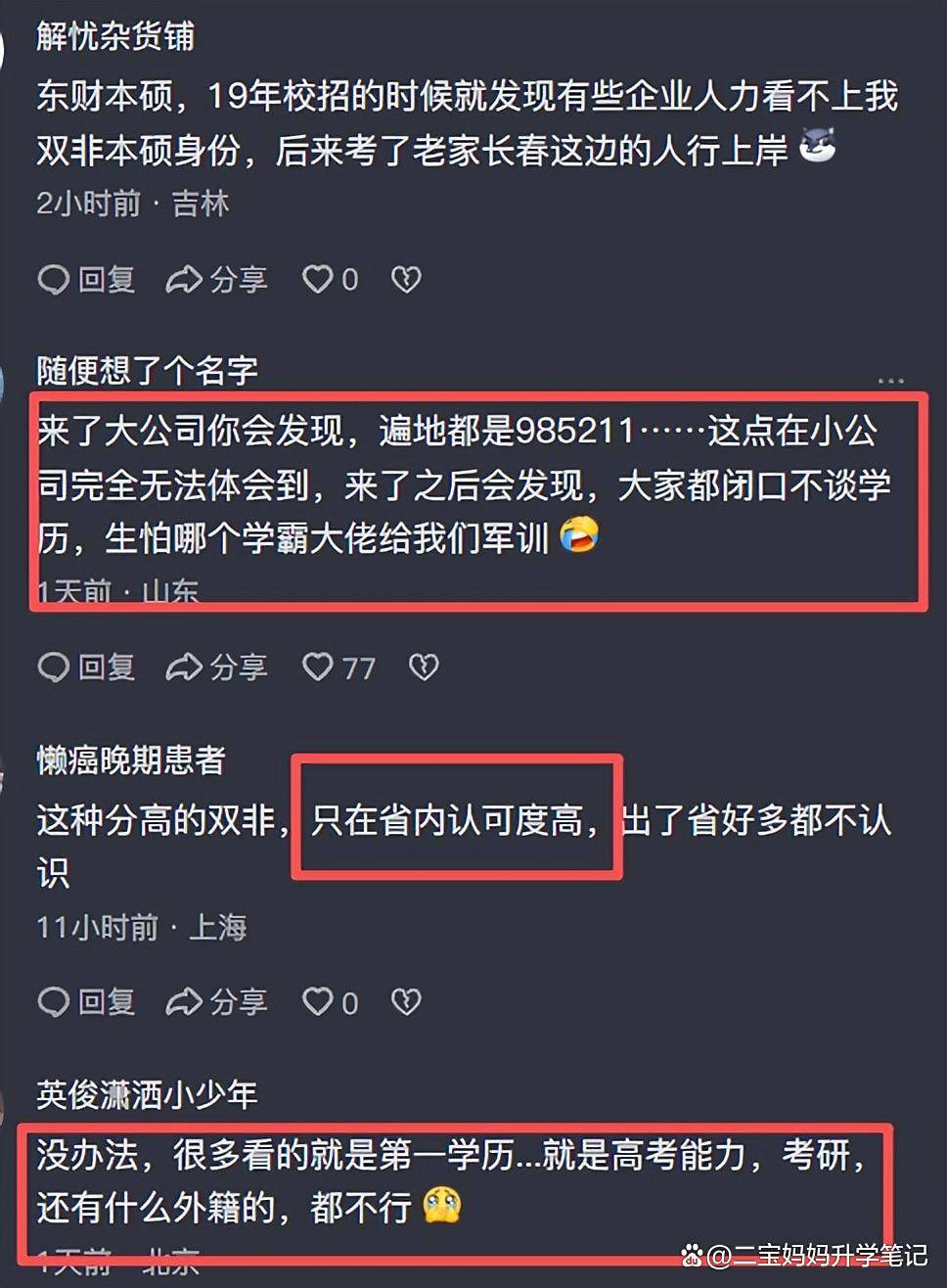

02 不是个案:第一学历歧视已成普遍现象

这种第一学历歧视现象在就业市场中并不罕见。一位化名高畅的985硕士毕业生,在秋招中屡屡碰壁,其简历被HR标注“双非”,面试往往5分钟就草草结束。

教育部数据显示,我国985、211院校仅占高校总数的0.4%,但在头部企业校招中,“第一学历双非”的硕士生简历通过率不足20%。某互联网大厂HR直言,核心岗位要求第一学历为QS100(世界前100高校),否则直接筛掉。

这种歧视不仅存在于企业招聘中,甚至一些“体制内”单位也有明显的学历“偏好”。有的单位仅面向“双一流”高校招聘;有的单位把岗位分为三个层次,分别招录985、211高校和省内部分院校的学生;还有单位规定,“本硕均为985”可以拿到额外补贴。

03 学历通胀:HR的“懒政”与企业的“掐尖”逻辑

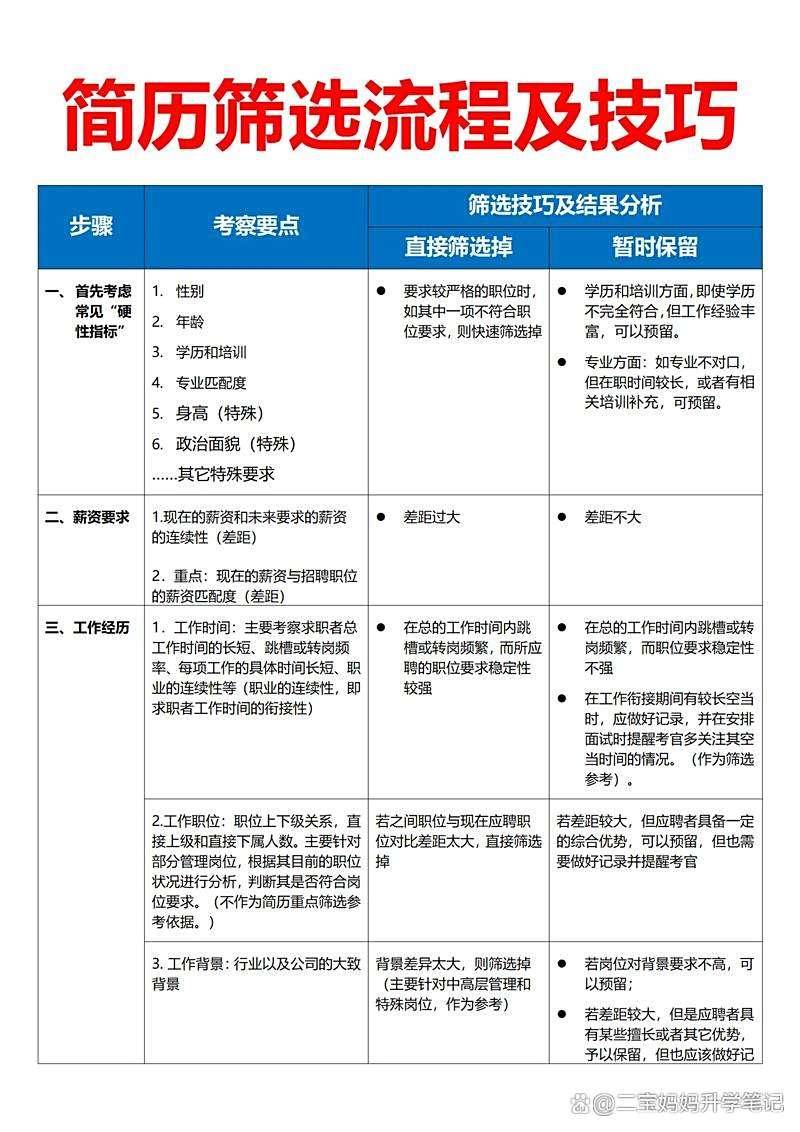

为什么企业如此看重第一学历?在学历通胀的背景下,企业面对海量简历,倾向于采用学历作为快速筛选的工具。

某互联网公司招聘负责人刘玲表示,若取消学历筛选,工作量将大幅增加,“80%的简历可能来自硕士,只能优中选优”。同时,名校培养模式被认为更贴近企业需求,“双非”院校学生常被贴上“基础薄弱”“抗压差”等标签。

但这种“标签化”选拔忽视了岗位适配性。一位985硕士虽然本科院校普通,但实习经历远超竞争对手,却依然被拒;而最终该岗位录取的“双名校”员工,却因能力不足被辞退。这暴露出企业人才评价体系的滞后。

04 心理影响:自信心受挫与自我怀疑

就业歧视对求职者的心理影响是深远且严重的。调查显示,65.4% 的受访应届生坦言遭遇就业歧视会导致自信心、自尊心受挫,感到悲观和自我怀疑。

59.1% 的受访应届生认为可能会焦虑郁闷,出现心理健康问题;55.4% 的受访应届生指出会增加就业难度,更难找到适合的工作;42.2% 的受访应届生感慨降低职场预期,不敢参与热门岗位的竞争。

一位杭州职业院校的应届毕业生黄柳表示,就业歧视问题让她被迫降低了求职期待,“有时可能连职业规划都不想做了,就想将就找一份工作得了”。她还担心,如果同事的学历都比我高,我会担心自己做得不如他们好。

05 地域差异:本地认可与出省碰壁

有趣的是,东北财经大学的学生在大连本地反而能获得较高的认可度。当地企业对这所学校的认可度高,学生在大连本地能找到不错的工作。

但一旦离开家乡出省,尤其是到北京这样的一线城市发展,就会遇到学历门槛的问题。在大城市的大公司里,学历要求几乎成了行业底层规则,大家都默认这一点的存在。

这也是为什么有网友认为,这种情况完全是学生自找的——既然在当地能有不错的发展,为什么非要到歧视自己学历的地方求职呢?

06 维权困境:法律空白与维权成本高

尽管《就业促进法》规定劳动者依法享有平等就业和自主择业的权利,但劳动法律并未对包括“第一学历”歧视在内的学历歧视进行明确规范。

中国政法大学人权研究院教授王理万分析,劳动力市场的人才过剩会导致企业用人标准越来越高,有些企业甚至提出一些与岗位核心能力无关的招聘条件。

当前惩治就业歧视的法律制度还不健全,使得无论是显性还是隐性的歧视行为,都难以得到有效处罚。而且就业歧视不太容易举证,维权成本也高,很多学生遇到歧视问题只能“换一家试试”。

07 突破策略:能力证明与差异化竞争

面对第一学历歧视,求职者并非完全无计可施。有几种策略可以帮助突破这一困局:

一是学历镀金,通过考取名校硕士、MBA提升最高学历,但要警惕“为学历而学历”的陷阱。

二是经验突围,聚焦垂直领域积累案例,用成果证明能力。如一位“双非”背景的产品经理,凭借主导的爆款项目跳槽至头部企业。

三是技能加持,考取高含金量职业证书(如CFA、PMP),或参与行业竞赛,打造差异化竞争力。

此外,主动破圈,加入行业社群、参与公开演讲,通过拓展人脉和提升个人影响力,也能抵消学历偏见带来的负面影响。

08 企业视角:效率与多元的平衡

从企业视角来看,在大量简历涌入的情况下,学历筛选确实是一种提高效率的方式。某互联网公司负责校招工作的胡康透露,很多“大厂”利用算法筛选简历,院校背景弱的求职者很难被“看见”。

但这种效率至上的做法可能会导致企业错过优秀人才。在一家金融企业的招聘中,一位能力受到认可的“双非”院校学生“过五关斩六将”走到了终面,却在最后因为学校不是211而被淘汰。

一些企业已经开始改变思路。华为的“天才少年计划”中,就有部分本科非名校的入选者凭借技术实力脱颖而出。这种以能力为导向的选拔机制,正在获得越来越多企业的认可。

09 政策努力:破除唯学历导向的政策导向

政策层面也在努力扭转“唯名校”“唯学历”的用人导向。2020年,中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》提出,党政机关、事业单位、国有企业要带头扭转“唯名校”“唯学历”的用人导向。

方案要求建立以品德和能力为导向、以岗位需求为目标的人才使用机制,改变人才“高消费”状况,形成不拘一格降人才的良好局面。

新修订的职业教育法于2022年5月实施,明确职业学校学生在升学、就业、职业发展等方面与同层次普通学校学生享有平等机会。用人单位不得设置妨碍职业学校毕业生平等就业、公平竞争的报考、录用、聘用条件。

10 未来展望:能力本位的评价体系建立

未来,建立能力本位的人才评价体系是关键。中国政法大学商学院人力资源开发与管理研究中心主任王霆表示,用学历将人才标签化,忽视了求职者的差异性和能动性,这不仅会破坏就业公平,损害劳动者的合法权益,也容易造成资源错配。

企业需要放下偏见,以发展的眼光看待人才。除了学历等显性指标之外,还应关注藏在‘冰山’之下的非认知技能,例如责任心、团队意识、抗压能力、沟通能力等,这些特质在很大程度上决定了一个人的发展潜力。

全国政协委员甘华田建议修订《就业促进法》,将学历歧视纳入监管,对屡犯企业纳入征信记录。这只是构建更加公平就业环境的一个步骤。

教育的意义,是让人拥有“不被定义”的可能。当社会用“第一学历”将人粗暴分类时,我们更需清醒认识到,学历只是阶段性学习的证明,而非能力的封印。

无论是政策纠偏、企业改革,还是个体突围,核心都在于重建一个“能力本位”的公平生态。正如教育家甘华田所言:“人人皆可成才,关键在于能否被看见。”

在未来的职场道路上,希望每一个努力的人都能凭借自身实力,打破学历的枷锁,实现自己的价值。毕竟,一个人的能力不应该被他曾经就读的学校所定义,而应该由他实际所能创造的价值来衡量。