从牧童到翻译大家:这位被喊爷爷的教授,凭啥让全中文系记一辈子

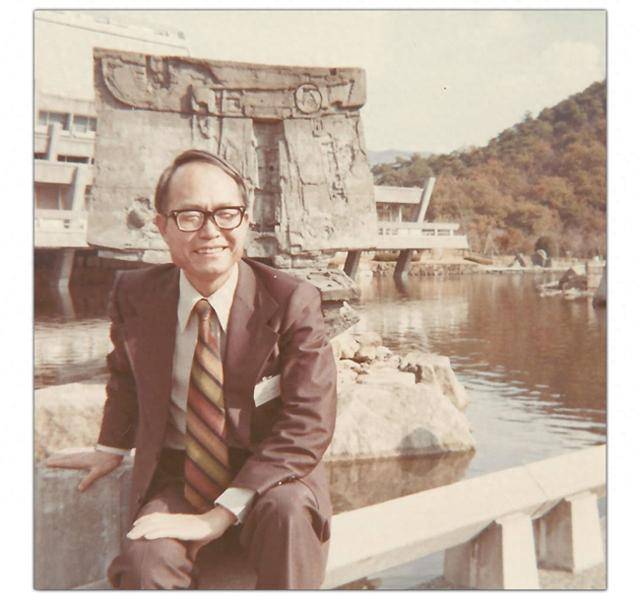

提起郑清茂教授,东华中文系的旧人一开口,语气总带着藏不住的怅惘,这位被学生喊爷爷的先生,曾是系里最稳的主心骨。

他本可拿着退休金安享晚年,却硬耗好几年啃下奥之细道,平家物语这样的难译典籍,明明是创系主任,排课分经费却总追着年轻老师问你觉得呢。他的典范到底藏在哪些细节里?

在台湾花莲的东华大学,曾经有个中文系像个热热闹闹的家,六十几岁的郑清茂教授,被学生一口一个爷爷喊着。

忙公务的杨牧院长是外公,笑起来软乎乎的王文进教授成了慈母,多暖啊!这哪是系所?分明是一群人凑在一起,想把中国文学的根扎得深些、再深些。

可如今,爷爷走了,2025年9月3日,九十二岁的郑清茂教授,带着满肚子的学问和温柔,离开了我们。每次想起他,我总忍不住鼻子发酸:这样好的人,怎么能不让人记一辈子呢?

1996年东华中文系刚起步时,郑公是创系主任。你想想看,一个过了耳顺之年的老人,手里握着系里的大小事,却半点儿官架子都没有!

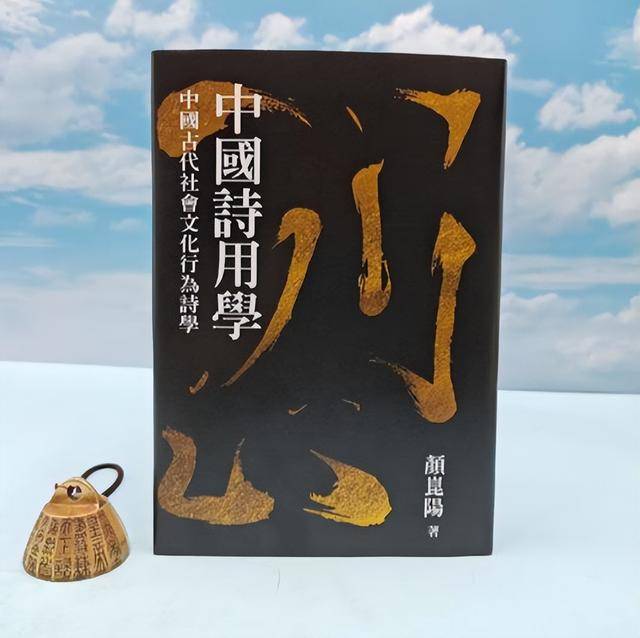

系里不管是排课还是分经费,他从不自己拍板,总拉着我们一起商量;就算事急来不及开会,他也会打个电话来,声音温温的,崑阳呀,这事你给点意见呗?

对我这个小老弟这样,对更年轻的教授也一样。你说,这样的领导,谁会不心服?

那时候的中文系,哪有什么争来抢去的糟心事?有任务,大家抢着扛,有好处,彼此推着让。杨牧先生有六朝名士的洒脱,王文进先生像春风一样软和,我虽严点却也不揪着小事不放,再加上郑公这颗定心丸,不争而辞让的劲儿就这么熬出来了。

反观现在有些地方,有人刚抓着点像汽车驾驶似的小权力,就闹得天怒人怨、众叛亲离,说到底,不就是私心太重吗?可郑公呢?他活成了老子说的为而不恃,功成而不居,多难得啊!

你能想象吗?郑公小时候是嘉义农村的穷孩子,六七岁就得摸黑赶着牛羊上山。别的孩子只顾着看牛羊别跑丢,他却捧着本书在山坡上看得入迷。

山里没钟表,他就插根竹竿在山顶,天天测试着画记号,等影子缩到记号处,就赶紧赶牛羊下山上学。

这孩子,哪来的机灵劲儿?竟懂用日晷的道理!或许从那时起,他就不是个只该牧牛放羊的孩子,是天生的读书种子。

他总说自己的一生满是偶然,生在穷农村是偶然,听父亲念云淡风轻近午天是偶然,考上台大中文系也是偶然,原本选了公费师范学院,偏偏巧遇中学老师,带着他见了台静农先生,被赏识才改了主意。

就连靠翻译日文赚稿费贴补家用,也是洪炎秋先生介绍的偶然。可这些偶然串起来,不就是必然吗?

若不是他性子温厚、才华过人,怎会有那么多师长愿意帮他?怎会一路读到普林斯顿的博士,还在欧美日的汉学界站稳脚跟?

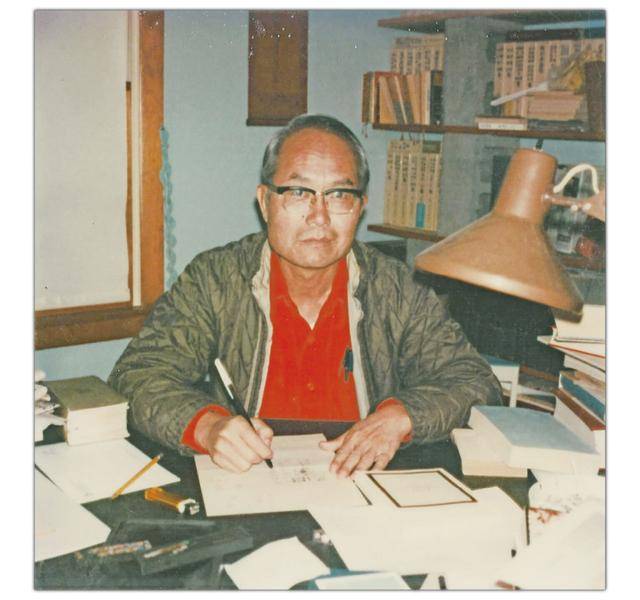

郑公总自谦是学术的边际人,说自己杂而不精。可你看看他的学问!中国古典与现代文学、日本文学与汉学、中日比较文学,哪一样不是浸淫多年,有自己的独到见解?

他译的书更是一本比一本扎实贝冢茂树的甲骨学概说、小西甚一的日本文学史,还有吉川幸次郎的那些汉学著作,连吉川先生都赞不绝口!

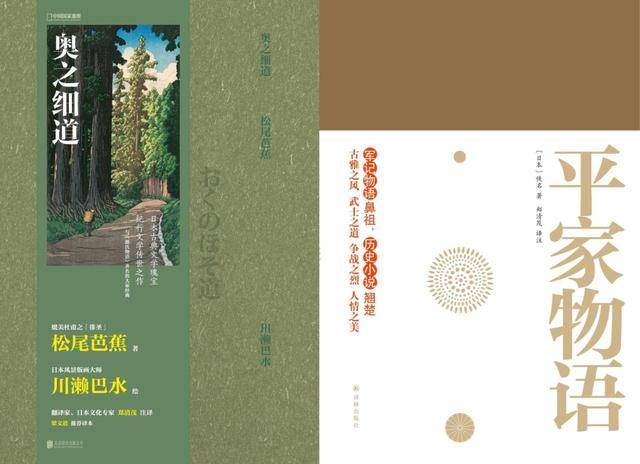

最让人惊叹的是他七十岁退休后,花好几年译注了奥之细道和平家物语。你读过他译的奥之细道吗?

弥生下旬之七日,曙色朦胧中,残月微茫下,不二峰隐约可望,清简的文言文,读着就像明清小品,连俳句都译出了唐诗的韵味!

要知道,这两本书里藏着多少中日古典文化、历史地理的知识,随文注释的难度有多高,可郑公竟做到了近乎完美。这样的译笔、这样的学问,说他是翻译大家,谁会不服?

如今,当年的中文系大家庭散了,外公杨牧走了,爷爷郑公也走了,严父慈母也年过古稀,退休离校了。

因缘聚散本是常事,可想起那些年他们一起为中文系奔波的日子,还是忍不住怅惘。

可转念一想,郑公虽然走了,他留下的东西还在啊,捐给东华图书馆的一万多册藏书,每一本都沾着他的手泽,他译的那些书,还在滋养着一代代学文学的人,他待人的温厚、做学问的踏实,不也是最好的典范吗?

有时候我会想,我们怀念郑公,不只是怀念一个人,更是怀念一种精神,一种不争私利、只求做事的精神,一种博通古今、不困在窄小圈子里的精神。

斯人已远,可他的影子,早刻在了东华中文系的骨子里,刻在了每一个记得他的人心里。这样的典范,会一直都在。