育人故事展风采!我校两位教师斩获佳绩

★

★ ★ ★

★

日前,由北京市委教育工委、北京市教委主办,北京市学校德育研究会承办的“为党育人、为国育才——第七届北京市大中小幼教师讲述育人故事展示交流活动”在北师大第二附属中学举行。学校两位教师喜获佳绩:应急管理与安全工程学院周心权老师的育人故事《煤矿安全“生命红线”的守护者》荣获一等奖,理学院王芝兰老师的育人故事《生命种子的双份馈赠:我的造血干细胞捐献与教育使命》荣获二等奖。

煤矿安全“生命红线”的守护者

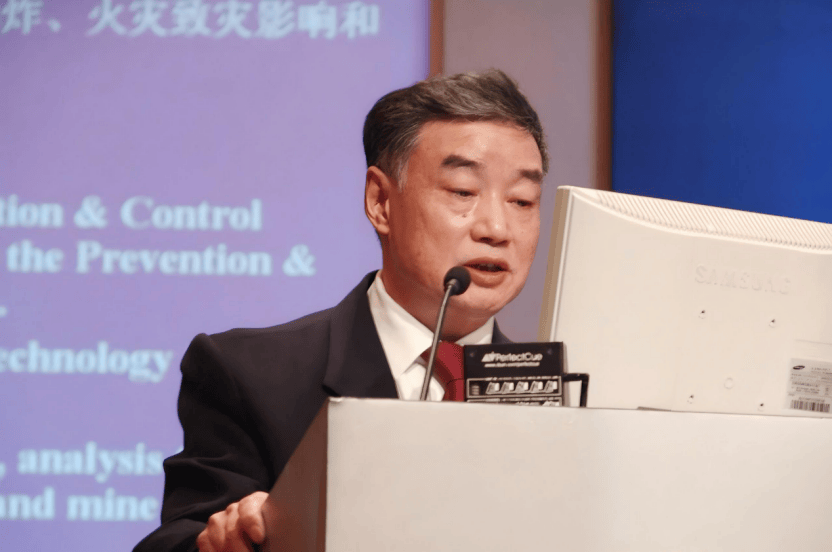

周心权,男,1945年6月生,中共党员,教授,博士生导师,1967年毕业于重庆大学采矿系,早年在江西乐平矿务局从事矿井通风一线工作。上世纪80年代赴美留学,获得密歇根理工大学博士学位后,于1989年回到祖国,在中国矿业大学(北京)从事博士后研究,后任教授、博士生导师,并在1998年至2006年担任资源与安全工程学院院长。曾任国家安全生产专家组成员,中国煤炭工业协会技术委员会煤矿安全专业委员会副主任委员,国家煤矿安全监察局专家库“一通三防”组组长,国家人事部“653”工程煤矿安全领域首席专家,《矿山救援规程》修订总编审。1997年享受国务院政府特殊津贴。作为国务院事故调查组专家组组长(副组长),参与20余起重特大矿井瓦斯爆炸和火灾事故调查、矿井火灾救灾及国家煤矿安全专家“会诊”工作。在矿井通风、火灾防治及应急救援领域贡献卓著,奠定了矿山火灾救援科学理论基础。

1

扎根矿山:从矿工到学者的初心淬炼

1945年6月,周心权教授出生于江西吉安。1962年考入重庆大学采矿工程系,开启与煤炭的不解之缘。1967年毕业后,他扎根江西乐平矿务局一线十余年,从技术员逐步走向管理岗位,在担任通风区长期间积累了丰富的实践经验,这段经历也让他深切感受到煤矿行业从业者的艰辛与危险,更坚定了他守护煤矿安全的决心。

彼时,中国煤矿安全形势严峻,强烈的责任感促使他于1982年公派赴美,在密歇根理工大学深造矿井火灾救灾方向,获博士学位。1989年,他毅然归国,在中国矿业大学(北京)进行博士后研究,立志推动中国煤矿安全技术进步。

2

直击现场:推动安全治理变革

自上世纪90年代回国任教于中国矿业大学(北京)后,周心权教授长期担任国家安全生产专家组成员,并多次临危受命担任煤矿特别重大事故(尤其是百人以上事故)调查专家组组长,深入一线,明责析因,公正严谨,以实际行动诠释了一位科学家对人民生命至上的庄严承诺。

他亲历了中国煤矿安全治理的深刻转型:从20世纪80年代到现在,安全生产事故逐年下降,煤矿从业人员的安全得到了更加全面的保障。这背后离不开像他一样从事煤矿行业安全治理科研工作者的努力。他拒绝空谈,他不是“站在远处评判”的专家,而是“走进现场解决问题”的实干家。其研究成果为完善《煤矿安全规程》、《煤矿救护规程》等国家安全生产制度、行业标准提供了关键支撑,有力推动了矿山安全治理从粗放经验型向系统科技型的转变。

3

科技强安:奠定安全科学基石

作为我国矿井通风、火灾防治与应急救援领域的权威专家,周心权教授数十年如一日潜心钻研,在矿井火灾救灾理论、矿井火灾风流控制理论、建筑通风与消防工程等领域取得系列开创性成果,其著作《矿井火灾理论与实践》为我国矿井火灾的科学施救奠定了理论基础。

他常告诫学生:“安全不是口号,而是科学。矿井通风、火灾防治、瓦斯监测,每一项技术都关乎人命。”在他的理论创新与实践推动下,中国煤矿安全技术实现从“跟跑”到“领跑”的跨越,如今已跻身世界前列。

4

桃李芬芳:言传身教的“大先生”风范

自1990年代起,周心权教授在中国矿业大学(北京)担任教授、博士生导师,1998年至2006年担任资源与安全工程学院(系)首任院长,是学校安全学科重要开拓者。他以严格治学、关爱学生著称,是学生心中真正的“大先生”。在几十年的教学生涯中,他始终坚守教学一线,传道授业解惑。

他言传身教,用一生践行了“以国家需求为己任、以矿工安全为使命”的信念。他严而有度、恩而不宠:课堂上思想深邃、旁征博引、生动精彩;逐字逐句(连标点符号都不放过)修改学生论文;深夜办公室常为学子亮灯;亲自带领学生模拟演练,手把手传授救援技巧。他累计培养博士生60余人、硕士生70余人。

如今,他的学生已成为高校、科研院所、企业和政府安全监管的中坚力量,传承着他的知识、严谨和安全理念。他强调理论与实践结合,以身作则教会学生做学问、做人、担责任,做有温度、有担当的人。

5

笃行思辨:诠释“生命至上”真谛

“发展决不能以牺牲人的生命为代价”是周心权教授毕生坚守、躬身实践的核心信念。他常说:“安全是1,其他是0。没有安全,一切归零。”他将“生命至上”理念深植教学科研,更贯穿于无数次事故调查和管理实践。

作为主要专家参与制定修订国家煤矿安全法规和技术标准,推动构建“国家监察、地方监管、企业负责”的安全管理体系,为提升全社会安全生产意识、筑牢安全防线做出了卓越贡献。他提出了安全领域教学与科研中面对的安全与危险、安全与生产、预防和应急、安全方案利与弊、事故偶然性与必然性等矛盾辩证关系,被众多专家学者认同,引导许多年轻人快速成长,是安全应急事业发展中宝贵的精神财富。

6

退休不退志:永不停歇的安全守护者

2010年退休后,周心权教授依然心系学校发展和安全事业。他继续活跃在行业前沿:参与法规修订、科研评审、成果鉴定、事故调查;关心青年教师成长,为学科建设建言献策,荣获2022年北京教育系统关工委“最美五老”称号;以“老骥伏枥”之姿指导青年团队。

他寄语青年:“新时代青年要听党话、跟党走,接过历史的接力棒,为国家安全生产贡献力量。他积极参与学院校友工作,为学院发展搭建平台。从矿井技术员到国际知名学者,从事故调查专家到杏坛名师,周心权教授用六十余载的执着坚守,诠释了什么是脚踏实地、为国奉献、服务人民的真谛。

《诗经》有云:“高山仰止,景行行止,虽不能至,心向往之。”周心权教授如同一座明亮的灯塔,照亮着安全事业前行的道路,必将激励一代代安全人奋进不息。

生命种子的双份馈赠

——我的造血干细胞捐献与教育使命

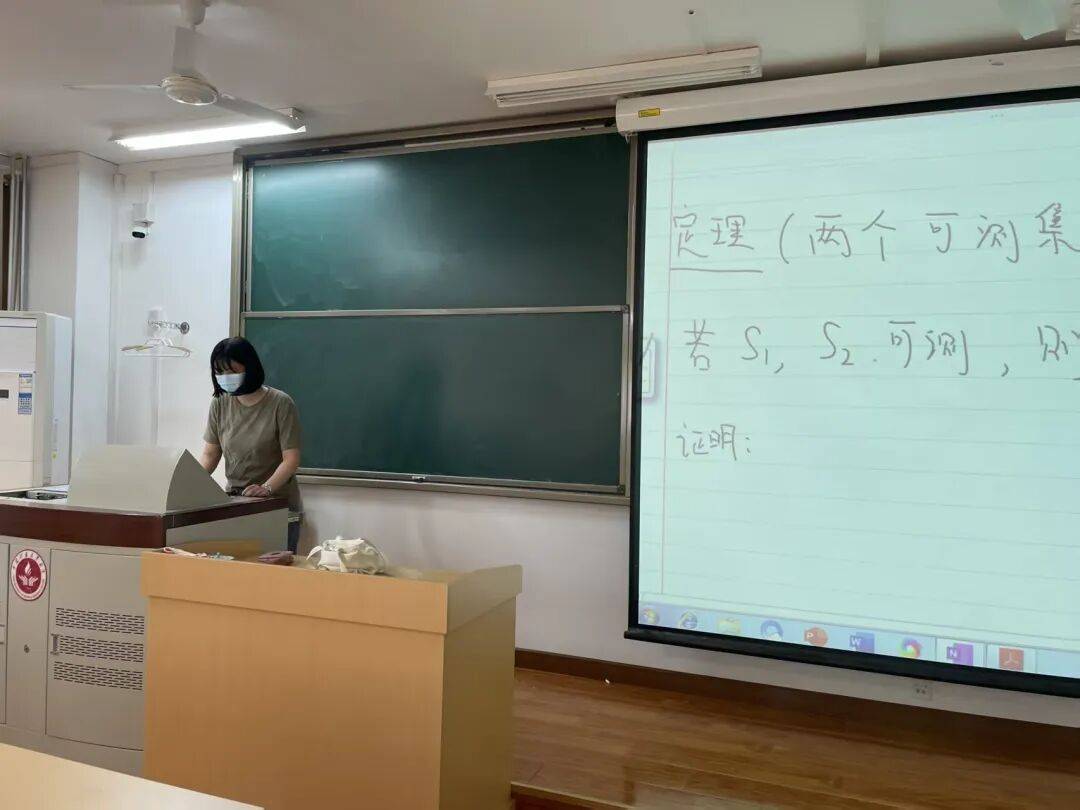

王芝兰,现任中国矿业大学(北京)理学院副教授,曾获北京市第三十二届大学生数学竞赛优秀指导教师,北京市高校优秀本科育人团队成员之一。发表多篇教改论文和科研论文,主持国家科学基金青年基金1项,校级教学类项目3项,校级优秀课程《实变函数》1项,校级教学质量奖1项,校级教学基本功大赛获三等奖1项。指导大学生创新训练项目5项,其中一项为北京市重点项目。指导本科生获校级优秀毕业论文5项。

今天,我怀揣着激动与感恩的心情,分享一个关于生命馈赠与教育使命的故事。故事的主角,是我自己。2025年5月20日,一个充满爱的日子,我完成了一次生命的特殊传递——成功捐献造血干细胞,成为全国第20125例、北京市第747例、我校第3例,也是第一位以教师身份完成捐献的志愿者。那一刻,我深知自己为远方陌生的生命点燃了希望之光,也更深切地体会到,“为人师者”不仅在三尺讲台,更在每一次以身作则的担当里,这是对“为党育人、为国育才”光荣使命最生动的身体力行。

有人问:为何能毫不犹豫做出这个决定?答案可以很纯粹:“愿以微光聚星河,让世界更温暖。”但这份纯粹背后,是我对“教师”二字千钧之重的理解与毕生践行。

人民教育家陶行知先生箴言:“学高为师,身正为范。”这八字真言,凝练了为师者“德才兼备、知行合一”的根本要求。自2017年踏上中国矿业大学(北京)理学院讲台伊始,“学高”与“身正”,便是我矢志不渝的双重追求,更是弘扬教育家精神、锤炼高尚师德师风的行动指南。

“学高为师”——这是教书育人的专业根基。作为一名数学博士,对知识的敬畏与热爱已融入血脉。数学的严谨与深邃,不仅锤炼逻辑,更锻造勇于探索、敢于质疑的科学精神。我深知,唯有自身永葆学习的热情与深度,才能在课堂上真正传递知识的力量,启迪智慧,为培养担当民族复兴大任的时代新人夯实专业基础,不断提升服务国家战略需求的政治素养和专业素养。

“身正为范”——这是实践育人、网络育人的灵魂所在。它超越言传,重在身教,是用生命诠释责任、担当与大爱。我常自问:若我是学生,期冀怎样的老师?这份思考,指引着我的育人实践:

1

以身为范,做青春引路人

担任班主任,面对大一新生的懵懂与憧憬,我忆起自己曾经的迷茫。我深知,我不只是管理者,更是他们青春航程的灯塔与榜样。我精心组织笔记分享,培育良好学风;在班会上倾囊相授学习心得,勾勒专业图景与未来方向。这份用心浇灌结出硕果:班级荣获校级先进团支部、优秀团支部、优良学风班,宿舍获评学风标兵。更令人欣慰的是,多名学子保送或考入北京大学、南开大学、华盛顿大学等国内外顶尖学府,更多同学通过拼搏考入中国科学院大学、华中科技大学等名校深造。这不仅是学业的进步,更是集体荣誉感和拼搏精神的体现,是德育在集体建设中生根发芽的印证。

20-1班班级合影

2

以心点灯,燃科研星火

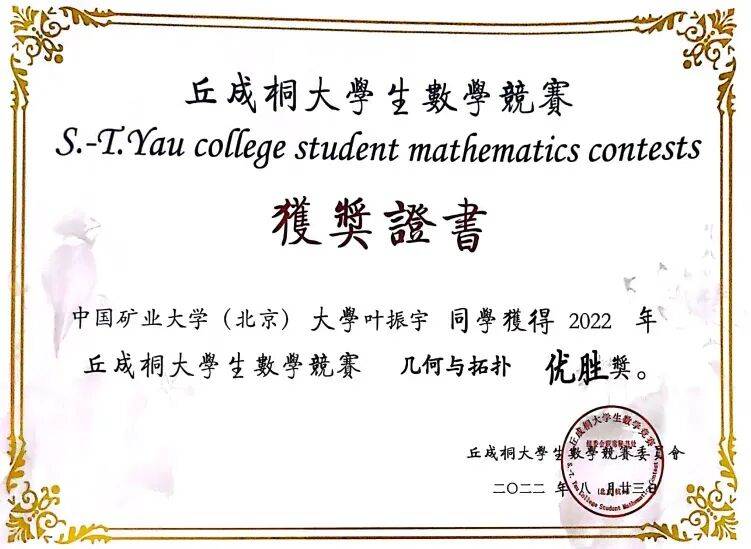

指导学生创新项目,是点燃科研梦想的火种。当叶振宇同学怀揣对几何学的热忱找到我,我们共同立项《几何专题》,见证他从科研“白纸”蜕变为能独立主讲、深入钻研的探索者。微分几何、代数拓扑的每一次讨论,草稿纸上都写满思维的碰撞。最终,他在2022年丘成桐大学生数学竞赛中勇夺几何与拓扑方向个人优胜奖,实现了我校在该赛事中零的突破!这不仅是一次竞赛的胜利,更是“实践育人”理念下,学生创新精神和科研能力的璀璨绽放。

3

以智搭桥,拓育人新境

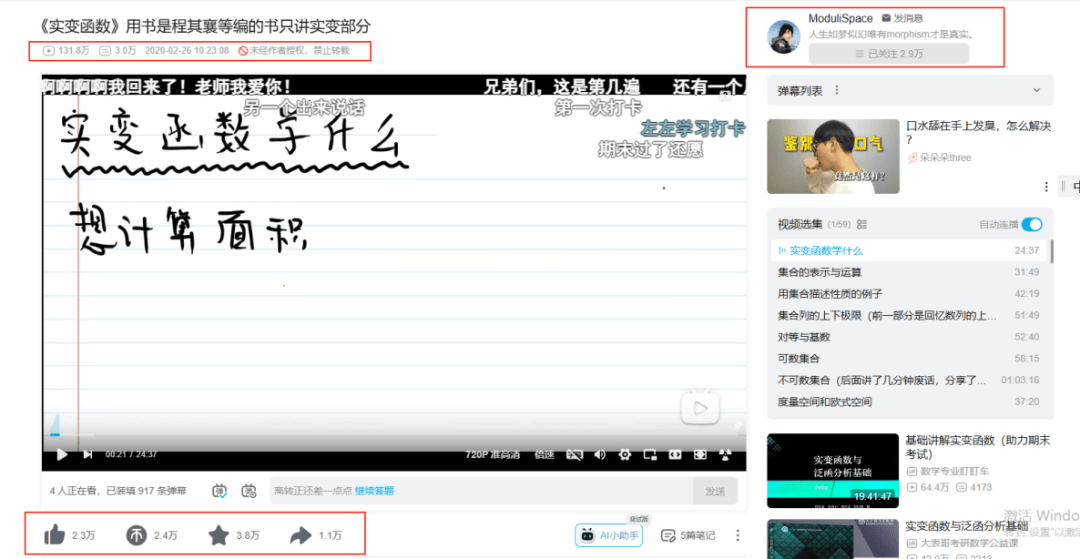

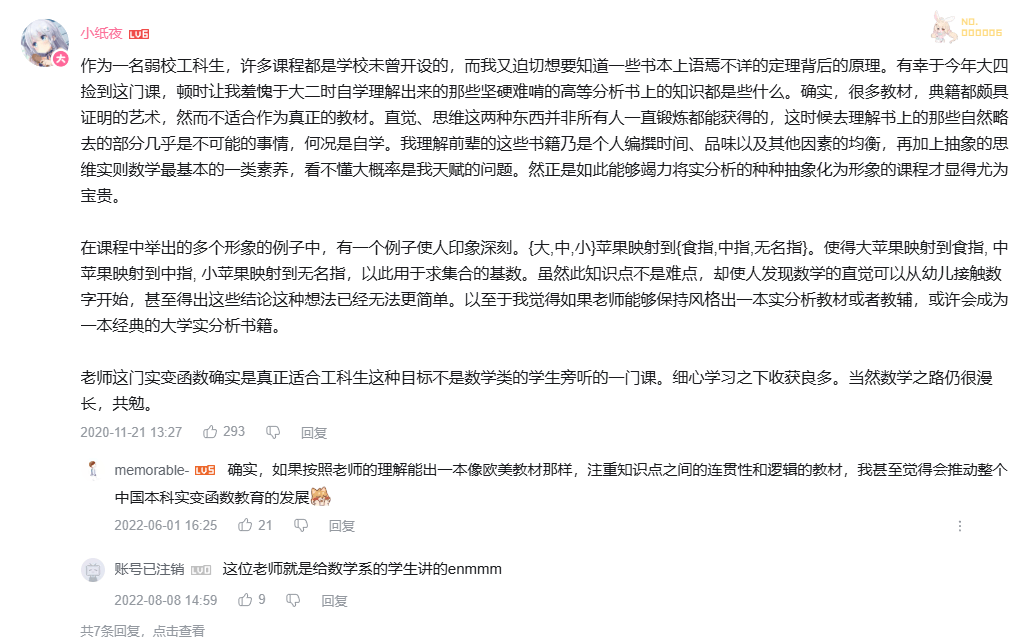

人工智能时代,知识疆域无限延伸。我积极拥抱变革,践行“网络育人”。利用课余,我精心录制《实变函数》专业课教学视频,发布于B站,迄今播放量超130万,听课群体不仅有学生,还有年轻教师群体。在学校和学院支持下,课程成功上线国家级平台智慧树。我始终坚信,真正的教学不仅是定理与证明的呈现,更是思维火花的点燃——如何从混沌走向清晰,如何用已知撬动未知。我的坚持,是希望打破时空壁垒,让更多心灵感受数学之美,激发探索未知的永恒热情,让优质教育资源借助网络惠及更广大学子。

这一次捐献造血干细胞,同样是“以身示范”的选择。我想用行动宣告:师者之爱,不仅在课堂,也在每一次回馈社会的奉献中。这是一堂最无声却最有力的思政课,以生命影响生命,感召更多人投身公益事业。过程并非坦途:体检、配型、动员剂注射、长达四小时的采集,都是身心考验。但无怨无悔!因为我深刻体悟,教师不仅是知识的传播者,更是价值的塑造者、灵魂的工程师。当面对讲台下渴求知识的目光时,我们的一言一行、一举一动,都在进行着最本真的教育——这关乎生命的意义,关乎奉献的价值。

诚然,教育绝非知识的单向灌输,它更在于教师以深厚的学养、高尚的品格与无声的言行,春风化雨,润物无声,实现灵魂与灵魂的共鸣与唤醒。我笃信:教育不是注满一桶水,而是点燃一团火。而这团照亮未来的火焰,需要教育者首先成为那束不灭的光源。

回望育人之路,我愈加清晰:教师身份,是一份沉甸甸的家国责任。我们在传授知识的同时,更在用行动塑造着学生的品格、价值观与信仰根基。

哲人雅斯贝尔斯有言:“教育的本质意味着:一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”我愿做那棵主动摇动的树,那朵轻轻推动的云,那个致力于唤醒学生内在无限潜能的灵魂。

展望征途漫漫,惟有奋斗。我将努力成为学生智慧的泉源与精神的灯塔。愿与所有教育同仁共勉,在立德树人的伟大事业中坚定前行,以爱播种希望,以行诠释使命,无愧于党和人民的重托,谱写新时代教育华章!

根据北京市委教育工委、北京市教委《关于开展“为党育人、为国育才”第七届北京市大中小幼教师讲述育人故事活动的通知》要求,今年5—6月,学校精心组织了“为党育人、为国育才”2025年讲述育人故事活动,活动设“躬耕育人”组和“薪火相传”组两个组别,全校16个二级党组织广泛动员,积极推荐了36个具有矿大(北京)特色的育人故事。经严格评审,推选周心权、王芝兰两位老师代表学校参加市级展示交流。两位老师的获奖作品充分展现学校教职工服务教育强国、能源强国建设育人实践中的师德风范和育人智慧。

学校将继续深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和关于教师队伍建设的重要指示批示精神,认真贯彻落实全国教育大会精神,大力弘扬践行教育家精神,激励广大教师牢记“为党育人、为国育才”初心使命,以“捧着一颗心来,不带半根草去”的赤诚,书写好学校新时代的“强师答卷”,为加快建设世界一流能源科技大学作出新的更大贡献。