当教授走出象牙塔:我们为何迷恋那些“不像老师”的老师?

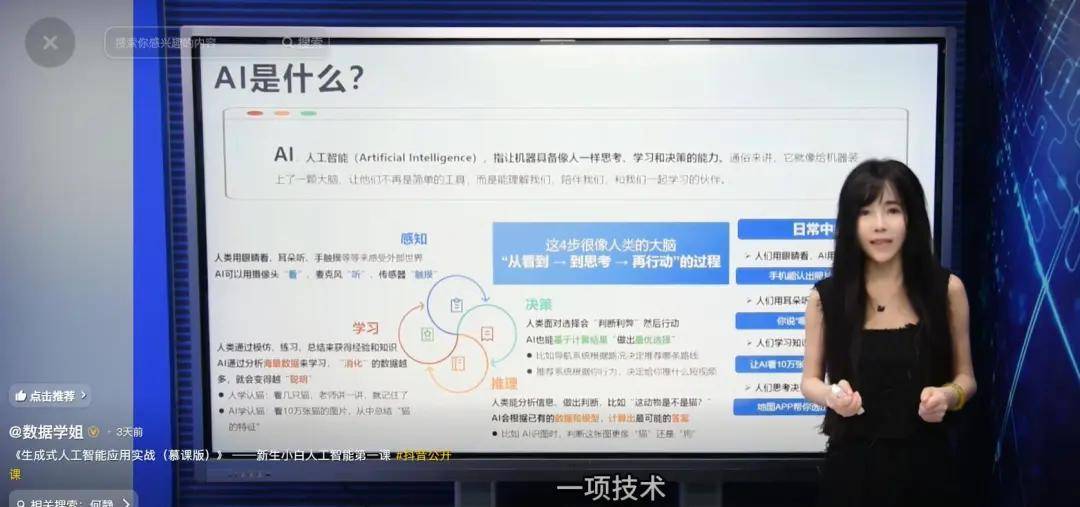

这两天,一位名叫何静的北航副教授火了。在短视频平台上,她讲解生成式人工智能的画面引发关注,却意外地在评论区掀起了一场关于“老师应该是什么样子”的讨论。

这位年轻的女教授,2021年从清华大学新闻传播学博士后出站,如今是北航高研院科技治理中心副主任、副教授,还是“中国AI春晚”节目的幕后技术支持者和共创者。她的专业背景毋庸置疑,却仍有人对她的“长相”和“头衔”品头论足,仿佛在质疑:这么年轻、这么时尚,真的能是副教授吗?

我不禁想问:老师,到底应该是什么样子?

是板书写满黑板的严肃,还是眼镜后藏着的睿智?是粉笔灰沾满衣襟的朴素,还是不苟言笑的威严?

我们脑海中的“老师形象”,大多来自我们成长过程中的样板。而今天,当何静这样的老师站在讲台前,用通俗易懂的语言讲解最前沿的AI知识,我们突然发现:老师的模样,正在发生改变。

那些“不像老师的老师”,恰恰可能是这个时代最需要的老师。

我有一位朋友,曾是大学里的“另类教师”。他纹身、玩摇滚,却在计算机领域有着深厚造诣。起初,学生对他的外表窃窃私语,但几节课后,所有人都被他的专业知识折服。他带的学生团队,屡次在国家级竞赛中获奖。

“我不需要看起来像老师,我只需要成为能点燃学生求知欲的人。”他说。

何静们的走红,反映了我们对教育本质的重新思考。在这个知识更新速度前所未有的时代,我们需要的是能够传递最新知识、连接理论与实践、激发学生兴趣的引路人,而不是符合我们刻板印象的“教书匠”。

特别是在人工智能这样的前沿领域,传统的教学方式已经难以满足需求。学生需要的是既懂技术又懂传播、既能深入研究又能通俗讲解的教师。何静作为“中国AI春晚”的幕后技术支持者,正是这样的跨界人才。

当我们还在讨论老师的外表是否符合期待时,我们可能错过了更重要的东西:她正在传授的知识本身的价值,以及她以何种方式让这些知识被学生接受和理解。

教育的进步,往往始于我们打破成见的那一刻。当我们不再以“看起来像”作为评判标准,我们才能真正发现教育的本质——知识的传递、思维的启迪、创新的激发。

那些“不像老师的老师”,正在用他们的方式重新定义教育。而我们需要做的,或许是放下偏见,欣然接受这种改变。因为教育的真正魅力,从来不在外表,而在它如何点亮一个个渴望知识的心灵。

何静在短视频平台上的走红,或许正是一次无声的宣言:老师可以有很多种样子,而真正的好老师,永远是那些能够把知识活生生地带到学生面前的人,无论他们“看起来”像不像我们心目中的老师。