幼儿园迎至暗寒冬:一年关停两万所,近二十万幼师,谁在离场?

幼儿园迎至暗寒冬:一年关停两万所,近二十万幼师,谁在离场?

最近走在小区里,明显感觉少了点热闹劲儿——以前放学时挤满家长和孩子的那家私立幼儿园,大门上贴了张“停办通知”,玻璃门里的玩具架都空了。刷朋友圈时,做了五年幼师的朋友也发了条动态:“最后一次锁教室门,以后要去做早教了”。

说实话,这种“幼儿园消失”的场景,这两年在全国都不算新鲜事。教育部2024年的统计公报一出来,好多人都被惊到了:全国幼儿园数量只剩25.33万所,比2023年整整少了2.11万所,平均下来每天就有近60所幼儿园“关门大吉” 。更让人揪心的是幼师群体,从2022年到2024年,学前教育专任教师直接少了41.23万人,相当于两年间近二十万幼师陆续离开了讲台。

一边是家长们担心“就近入园”变难,一边是园长愁生源、幼师愁饭碗。国务院刚推行“免除学前一年保教费”的政策,本是为了减轻家庭负担,却让不少本就艰难的幼儿园更犯了难。这场突如其来的“寒冬”里,到底是谁在无奈离场?

一、首当其冲:民办园成“关停重灾区”

在这场关停潮里,民办幼儿园无疑是最受伤的。教育部的数据摆在那儿:2023年全国还有14.95万所民办园,到2024年就只剩13.55万所了,一年净减1.4万所,降幅快到10%,比公办园的降幅高出不少 。

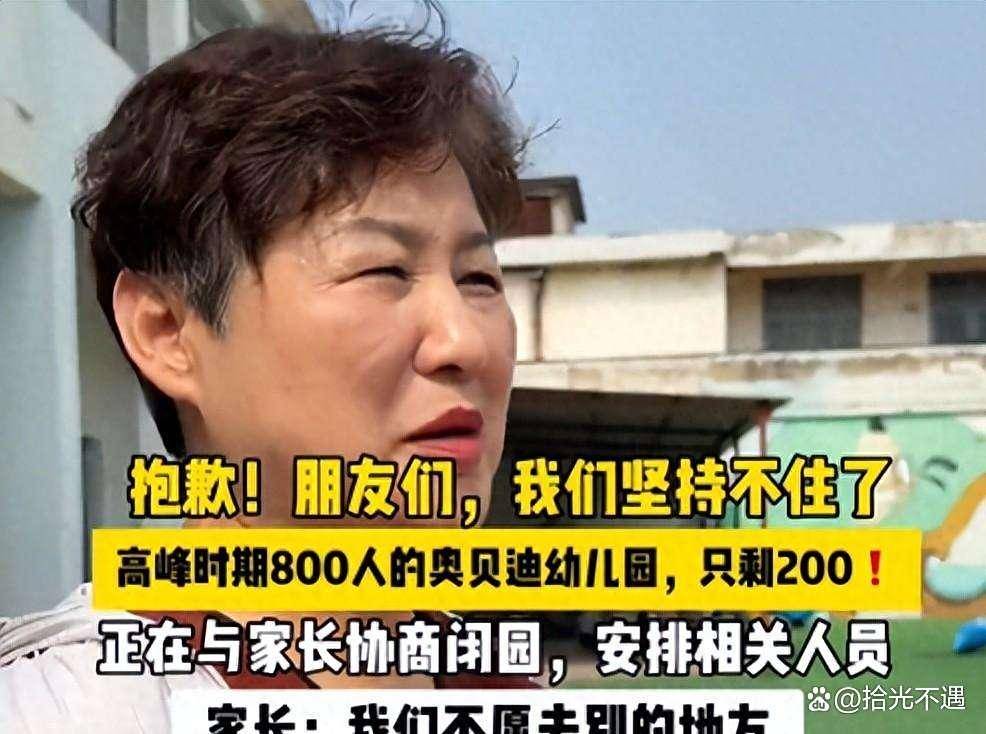

咱身边的例子一抓一大把。汕头一个暑假就有22所幼儿园关停,广州也有十多所宣布停办,广东全省一年就少了277所园。为啥民办园先扛不住?说白了就是“钱”和“人”的双重压力。生源是第一道坎,2024年全国在园幼儿比上年少了500万,民办园本来就靠招生吃饭,生源一减,收入直接腰斩 。

运营成本更是压垮它们的最后一根稻草。房租、教职工工资、教具采购,哪样都要花钱,可收费又受普惠政策限制。虽然像石家庄这类城市会给普惠民办园发补贴,每生每年最多1500元生均经费,还能拿等级奖励,但很多地方的补贴要么不到位,要么覆盖不了成本。更要命的是2025年推行的免费学前教育政策,民办园得参照公办园标准减免保教费,收入少了一块,要是财政补助跟不上,只能无奈关门。

二、被迫转行:幼师群体的“集体逃离”

幼儿园关了,最直接受影响的就是幼师。教育部的数据显示,学前教育专任教师已经连续两年减少,从2022年的324万多降到2024年的283万,两年少了41万多人,平均一年就有近二十万幼师离开。

留不住人的原因,说起来其实挺扎心。首当其冲是薪资太低,公办园的幼师尚且面临窘境,比如袁艺所在的公立园,月薪才3300元,民办园的普通幼师薪资只会更低,还经常面临欠薪风险。每天要带几十个孩子,既要管吃喝拉撒,又要做教学活动,责任大、活儿琐碎,付出和回报根本不成正比。

更让人看不到希望的是职业前景。以前学学前教育的毕业生还愿意入行,现在深圳大学这个专业每年毕业50人,只剩20人愿意做幼教,半年后还得走5、6个。就算想坚持,岗位也在减少——江西今年教师招聘名额比5年前降了84%,幼儿园的岗位更是少得可怜。不少幼师只能转行去做早教、托管,甚至彻底离开教育行业。

三、根源在哪?少子化与政策的双重夹击

说到底,幼儿园和幼师的“离场潮”,根源还是绕不开“少子化”这个大背景。有数据算过,2019到2021年出生的幼儿,比前三年少了1444万,这直接导致2024年的在园幼儿数锐减。孩子少了,幼儿园自然就“供过于求”,宁波市教育局也明确说了,出生人口下降会直接让部分地区学位过剩 。

政策的调整也让行业迎来了“大洗牌”。这些年国家大力推普惠性幼儿园,虽然覆盖率已经到了87.26%,但真正的“包容性普惠”还没做到位,很多小规模幼儿园拿不到财政支持,抗风险能力极弱 。刚出台的免费学前教育政策虽好,但如果财政补贴不能及时足额到位,反而会让民办园的现金流雪上加霜。

专家早就预警过,按这个趋势,全国可能有三分之一的幼儿园要关闭,三分之一的幼师得再就业。不过寒冬里也有零星暖意:上海有的幼儿园改开托班,报名很快满额;山东有园长关停幼儿园后转做养老服务,也算另寻出路 。

这场幼儿园的“寒冬”,本质上是人口变化和行业转型的必然结果。民办园的离场是市场的选择,幼师的转行是现实的无奈,但背后最该思考的是:如何让留下的幼儿园更优质,让坚守的幼师有底气,让家长们不用为“入园”发愁。毕竟,孩子的童年时光,容不得半点将就。