张雪峰被禁不可惜!和他连麦的那个男生,才真的让我破防~

国庆前教育圈最大的瓜就是张雪峰的全网大号被禁止关注。这个我想大家应该刷到过了吧,工作室到现在对外只回应了四个字,“正在反省”。

我对“张雪峰被封”这件事的情绪很复杂,一方面,我挺佩服他有极其强大的信息整合能力,给的观点非常明确,且三言两语就能把高考学生和家长说服;但另一方面, 也会觉得他的观点有时过于偏激和绝对。

果不其然,官方对于这件事的定性就是“过于功利主义的言论,难免给人误导。”

这也让我想起之前和他连麦过的,一个截然相反的人——唐尚珺,妥妥的理想主义。

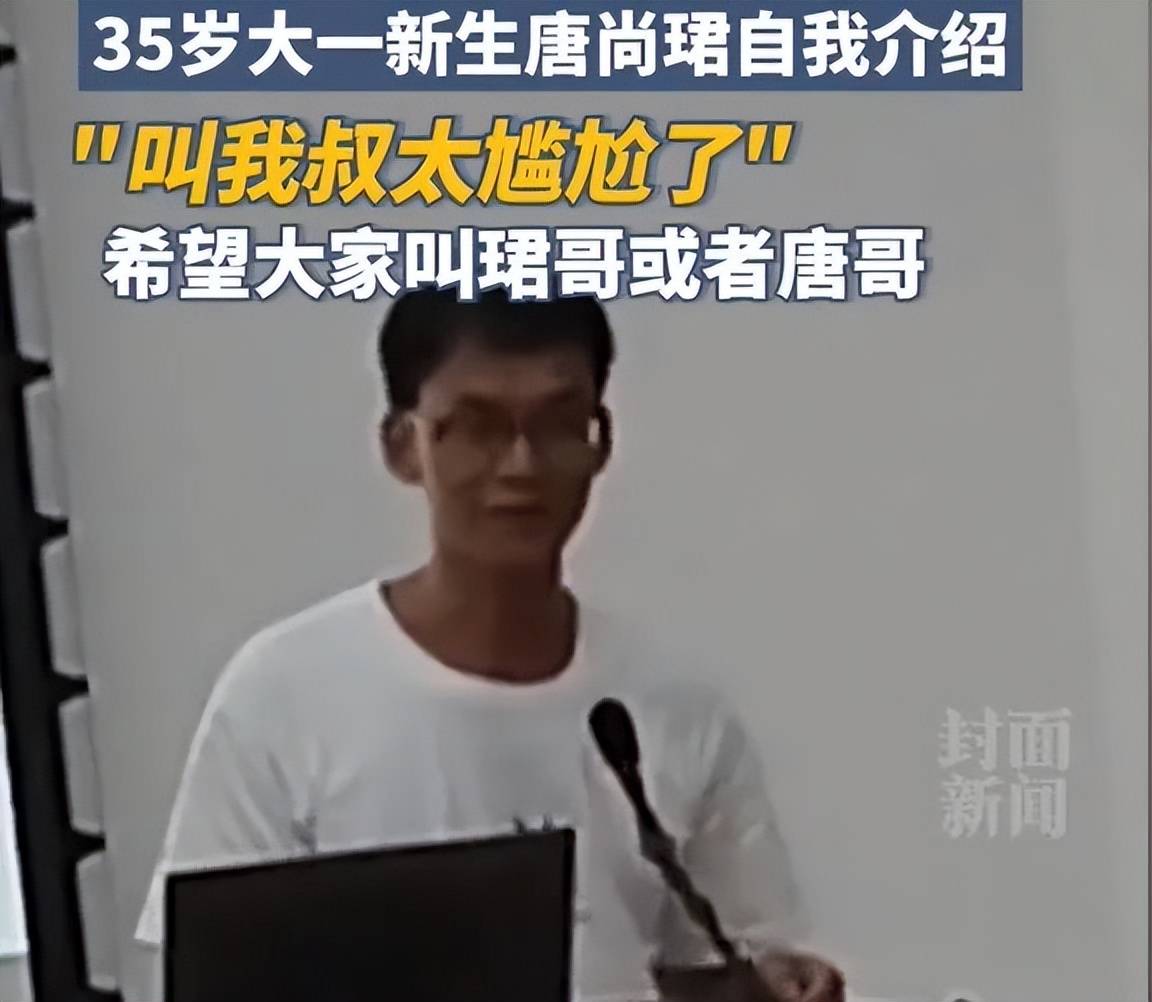

为了追寻求学梦,他在“高考冲刺”这一段路上,整整循环了16年。直到去年,35岁的他,终于成为一名大一新生。

“希望大家能叫我珺哥或唐哥……叫叔的话,太尴尬了。”

开学那天,他在讲台上做自我介绍。台下是一张张稚气未脱的00后面孔。

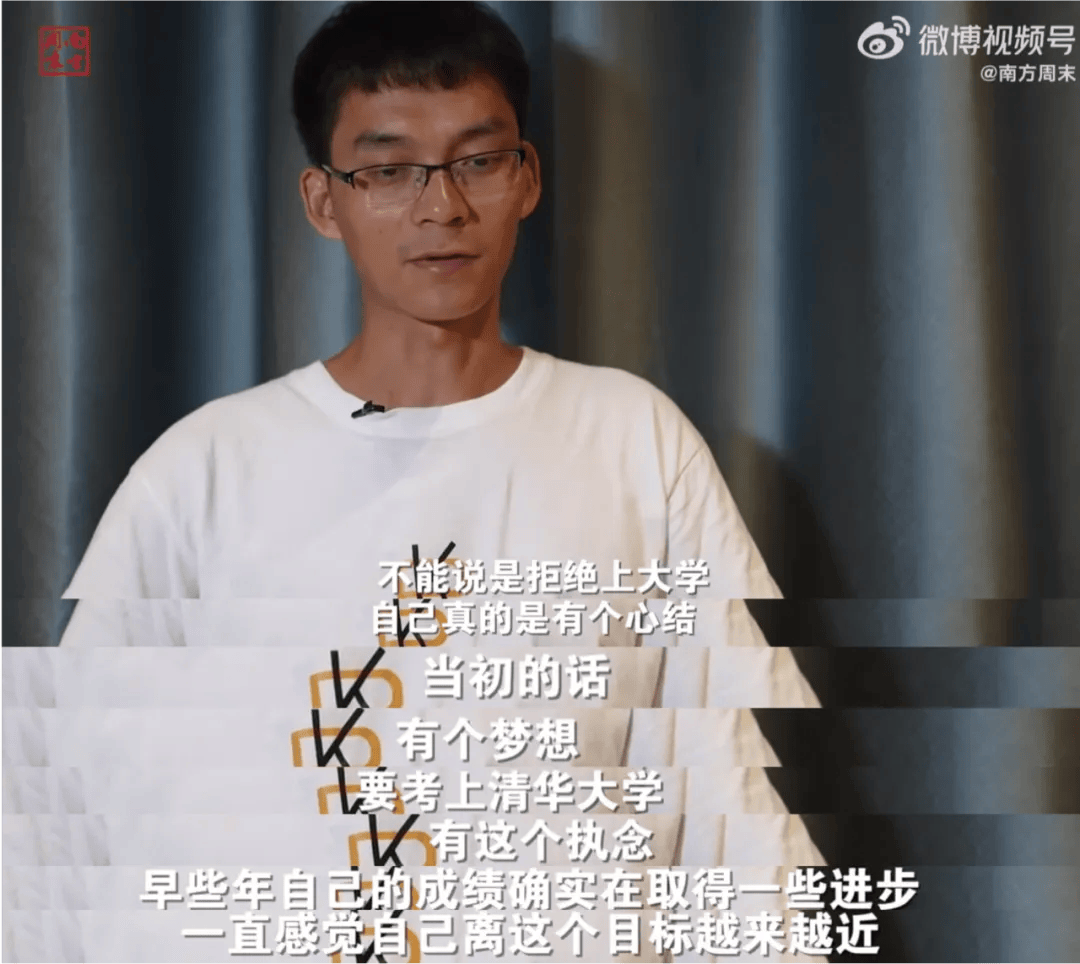

2025年,他第一次在大学完整上完一个学年,也就是在最近他接受媒体采访的采访,他对自己的16年高考路公开发表了反思:

“不要像我一样,这条路走了这么多年。”

这究竟是一条什么样的路?

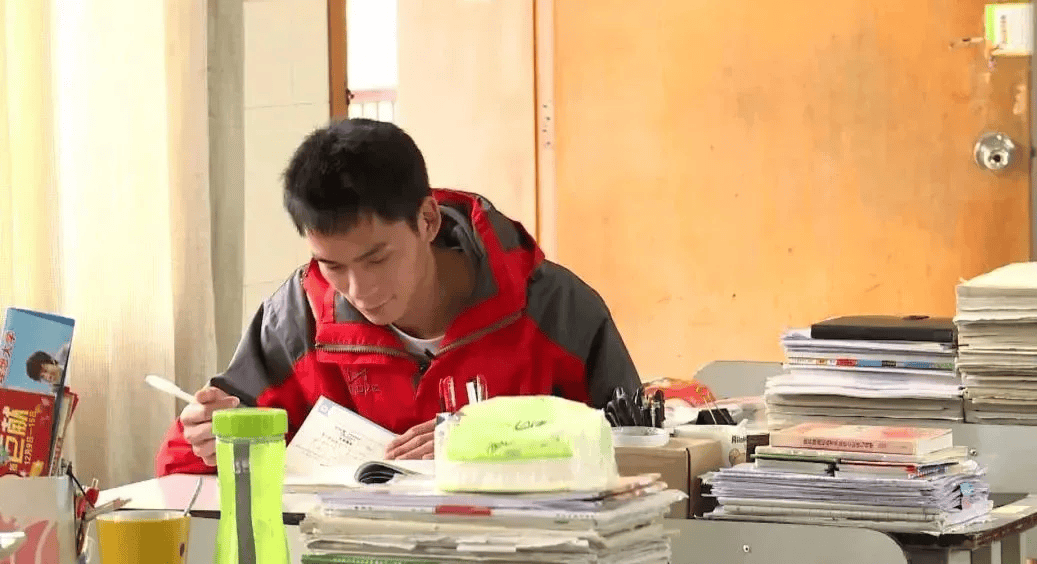

在2009年到2024年间,他像推石头上山的西西弗斯,将青春押在了一场接一场的高考中。

期间,他曾拿到上海交大、中国政法大学等高校的录取通知书,却一次次选择回到起点。

其中7年,他独自扛着压力,瞒着家人、偷偷复读。

直到2016年,纪录片《高十》将他的故事推向公众视野,他一夜之间成为全网热议的“高考钉子户”。

“我开始读小学你开始读高三,我读高三了,你还在读高三。”网友的调侃,略显残酷,却也道出了真实。

走红后,他在社交媒体拥有90多万粉丝,一举一动都被放大审视:

常有人跑到他的宿舍偷拍。

就连没去上课,也会成为被网友举报的焦点。唐尚珺还专门拍了个视频回应,“都有请假。”

或许,那些悬而未决的疑问,始终萦绕在许多人心头:

他为何要复读这么多年?15年后,又是什么推动他走出循环?他的人生,究竟是绕了远路,还是另一种活法?

而答案的种子,早在他的童年,就悄然埋下。

01刻进心里的“清华梦”

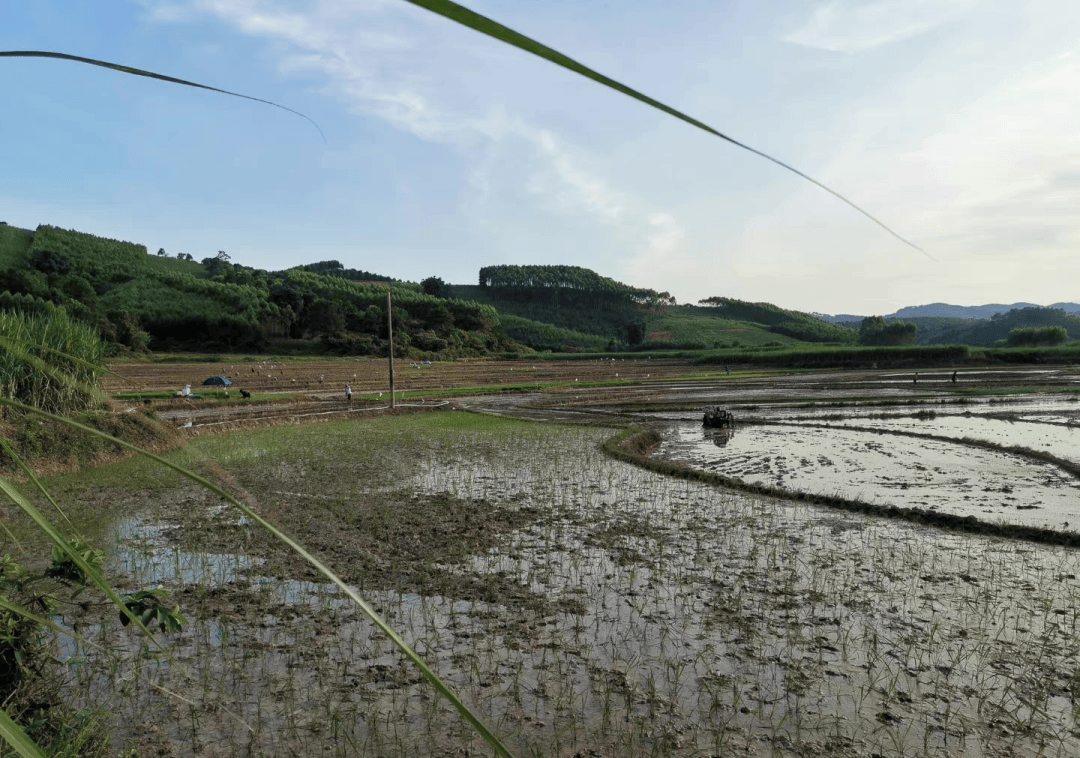

唐尚珺出生在广西一个偏远山村,是家里的第五个孩子。

父母亲靠种甘蔗、桉树和刮松脂为生,三个姐姐和一个哥哥,都只读到初中就辍学了。

全家人的希望落到他的肩上。

童年留给唐尚珺最深的记忆,是甘蔗地的闷热,和松脂黏稠的气味。

他经常跟着父母下地干活,背几十斤重的甘蔗,走几里山路。他说,那时候就想逃离,只想“回学校好好读书”。

父亲是村里少有的“文化人”,写得一手好字,常帮大家写对联。村里人见到他,都会客气地喊一声“老师”。

唐尚珺从小就体会到,“有文化,就能被高看一眼。”

村里还流传着一个传说,有人考上清华,当了大官,给村里修路,改变了整个家族的命运。

于是每年祭祖,他都会许下心愿:“保佑我考上清华大学”。

这逐渐成了他走出大山、光宗耀祖的唯一信念。

小学毕业,他以乡第一名的成绩考进县重点初中。当时班上40多人,只有3人考上。

唐尚珺那时以为:“考清华是很简单的事。”

但进了县城的学校,他开始感到吃力。

同学小学就学过英语,基础好,见识广。课堂上老师讲得飞快,他常常听得云里雾里。

压力在初三时,达到顶点。

中考前几天,他突然得了一场“怪病”:头晕、乏力,甚至多次晕倒,最后耽误了考试。

第二年,他重整旗鼓,考上了当地的重点高中——钦州二中。

但那时流传着这样一种说法,“上了重点高中,一只脚迈进大学”,也让他不知不觉放松了下来。

一个年级30多个班,唐尚珺所在的普通班,只有5、6个人能上一本,而他的成绩处于中下游。

他后来回忆,心思都在玩上,打球、溜冰,“对高考一点概念都没有”。

2009年6月,他参加人生第一场高考。考数学时,大题一题都不会。

成绩出来了:372分,刚过三本线。他决定复读。

回望来路,封闭的山村、沉重的农活、父亲的榜样、村里的传说……所有这些,共同编织成那个清晰而又牢固的信仰:只有考上最好的大学,才能打破命运的循环。

那不是轻狂,而是一个少年,在贫瘠土地里所能看到的唯一的光。

只是,成长于信息闭塞的环境,那时的他如同摸黑前行,对未来和目标似乎都处于一种混沌的状态。

0215年,一场梦想与现实的“博弈”

与背水一战不同的是,唐尚珺的第一次复读,更像“随波逐流”。

在当时的广西小城,没考好就复读是普遍现象。母校每年上千名的复读生规模,无形中稀释了他的紧迫感。

2010年,第二次高考,唐尚珺考了405分,还是没过二本。

但微小的进步,却催生了一个简单的想法:“今年能考400分,明年也许就能考500分。”

他决定再战,但家中已无力支持。于是,他开始了长达7年的“隐瞒”。

他告诉母亲,在南宁的“顺丰”手机公司做检测员。

每次回家,他都穿上显得成熟的皮衣,或是西服,假装自己已经上班。

这一切,只为那一串数字能持续地往上攀爬:2011年:475分,2012年:505分,2013年:537分……

2013年夏天,信心驱使下,他颠簸20个小时来到北京,走进清华园。

他静静地走过那些在想象中,出现过无数次的地方,教学楼、图书馆、自习室……。

离开前,还郑重捡起几片银杏叶作为纪念。

那一刻,梦想从未如此触手可及。

转机,似乎真的来了。

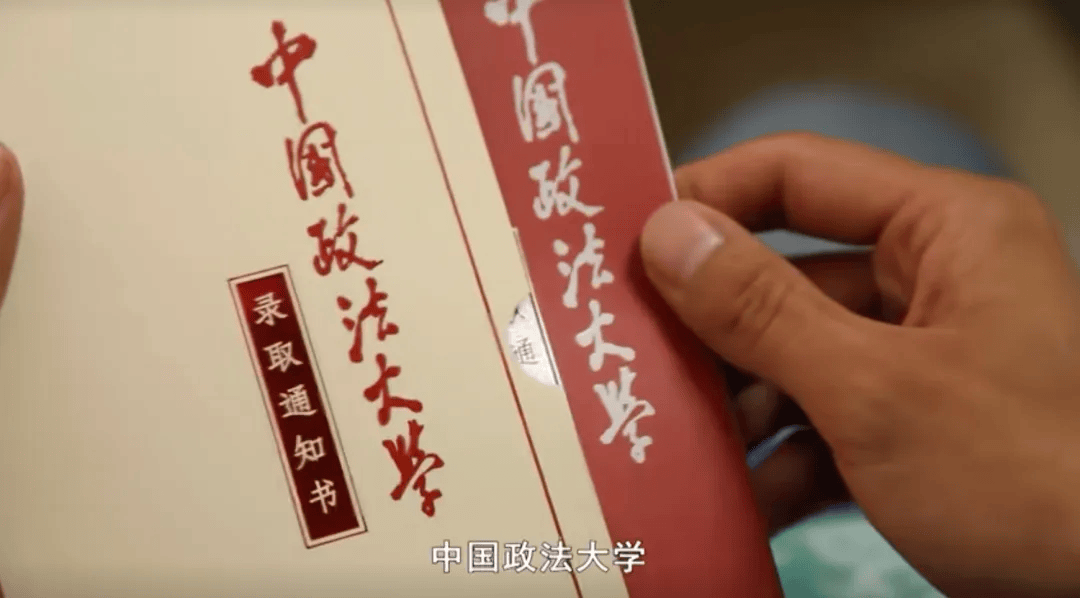

2016年,从第一次的372分,唐尚珺硬生生把自己拽到了625分,被中国政法大学录取。

虽未圆梦清华,但能进入这所法学界的王牌名校,已是对他八年努力最好的交代。

他觉得,是时候向家人坦白了。

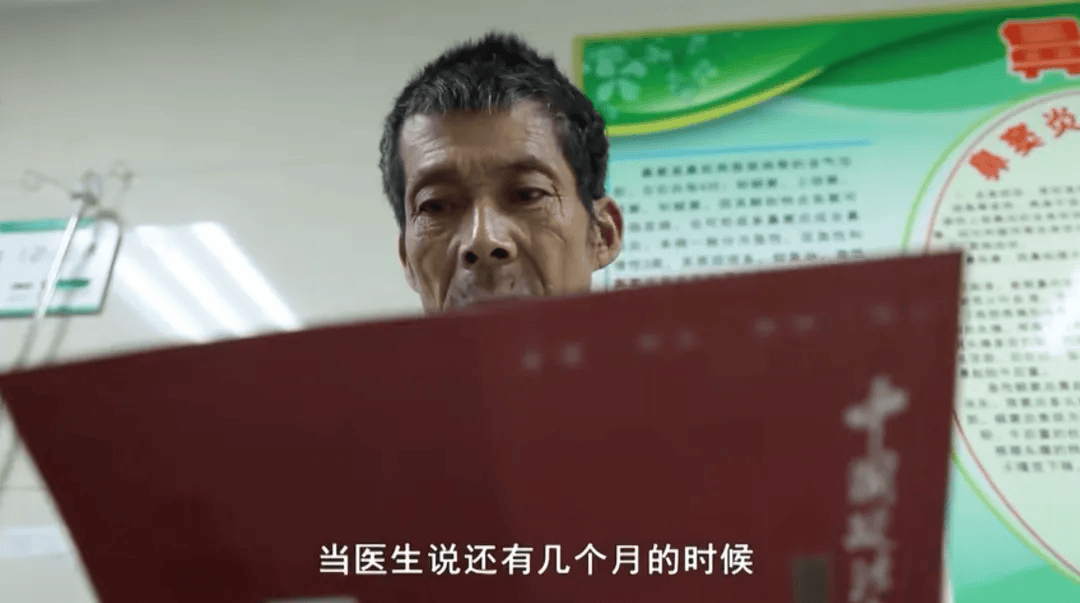

当身患癌症的父亲看到录取通知书时,笑着说:“对我的病情都减轻一半了。”母亲也一样,激动得留下了眼泪。

一切阴霾似乎即将散去。然而,命运的齿轮再次逆转。

一则“复读奖励10万,如考上清北再奖六十万”的招生广告,击中了唐尚珺的软肋。

面对父亲的医药费,这笔钱是唯一的救命稻草。“我没有任何选择的余地。”他后来回忆道:“即使重复选择一百次,我也会选择给父亲治病。”

但可惜的是,未能等到下一次高考,父亲就去世了。

自此,复读的性质,似乎从一场对理想的追逐,变成了与现实的“博弈”。

同学的成功经历,不断在他耳边回响。

有个复读生考了640多分,拿到20多万奖励。后来那人又考上清华,拿到60万奖励。

高分奖金、复读、“未竟之梦”背后的无限可能……似乎构成了一个让唐尚珺难以抽身的“循环”。

但命运的抛物线,在2019年冲到645分的顶峰后,调头向下:619、597、594……年龄不断增长,而“清华梦”,却越日渐遥远。

这段特立独行的经历,也促成了网友最大的疑问:一个人到底需要多大的勇气,才能在巨大压力下复读15年?

或许,最难的不是坚持,而是离开。

正如他的好友,《高十》导演何汉立解释的:

“在他搭进去了时间、精力、金钱甚至是整个青春时,他的赌注就变得无限大,根本脱不了身。”

有时候,当一个人将全部价值押注于某个执念,并坚信“别无选择”时,离场所需的勇气,远比继续前行要大得多。

03人生是旷野,不是轨道

推着唐尚珺走出“循环”的,并非某个瞬间的顿悟,而是现实的压力从四面八方涌来。

首先是对母亲的愧疚。

看着78岁的老母亲,仍独守老家的水泥砖房,听着她的期盼从“考上大学”变为了“找个对象结婚”,唐尚珺说:“就为这个,也不会再回头了。”

与此同时,复读班的老师也劝他,“精神可嘉,但是我觉得没有必要。”

网友的评论更是尖锐而复杂,有人说他想靠复读赚钱。有人骂他占用资源。

这些声音交织袭来,让唐尚珺一度陷入了深深的内耗、迷茫,和自我反思……

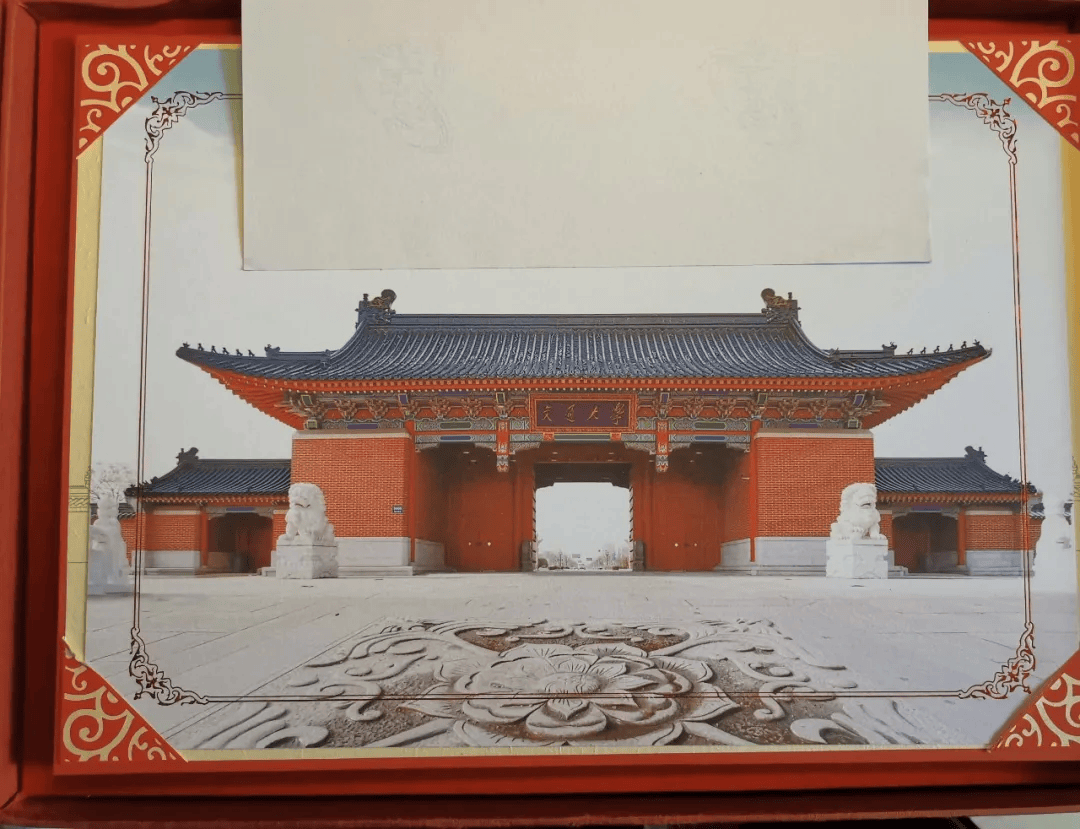

2024年9月,唐尚珺出现在了“华南师范大学”的报到处,终止了这次“无限循环”的追逐,正式成为一名大一新生。

如今,36岁的他,正努力融入普通大学生的生活。他在视频里分享:大二的课程排得很满,每天都有“早八”,还要备战英语六级。

然而,每年高考季、开学季,他依然会被推上热搜。大家持续关注他,或许是因为在他身上,每个人都看到了自己的影子:

它可能是,对错失机会的耿耿于怀,对另一种生活的渴望,或是被社会时钟推着走的焦虑。

但唐尚珺用15年换来的真正和解,并不是“我做到了”的胜利,而是“我没做到,但我依然可以活得不错”的释怀

他亲手拆毁了内心那座唯一的神像,却发现人生并没有因为一场考试而完蛋,反而展现出另一副平凡而辽阔的模样:

完成了学业,他可以找份合适的工作。自媒体积累的粉丝,也为他打开了另一种可能。

他觉得自己“没有走正常的路”,但也不算太差。

人生是旷野,不是轨道。

考上清华,功成名就,固然是一种成功。

但考个普通大学,找份普通的工作,也是一种成功。

我们常常被宏大的叙事所吸引,却忘了有人是松柏,有人是灌木。生命的意义,本就参差不齐。

当我们不再执着于那个“完美剧本”,属于自己的道路,也会真正清晰起来。

毕竟,世界之大,它容得下千万种活法!

对此,大家怎么看呢?现在对孩子的教育问题焦虑吗?会有反复的挣扎吗?欢迎留言一起聊聊!