浙江省新阵地教育联盟2025届第二次联考语文试题及答案解析

一、现代文阅读 (35分)

(一)现代文阅读Ⅰ (本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

人文学界对AI诗歌的讨论,往往围绕“AI能否写诗”展开。其实,这个问题不难回答。首先,如果将诗定义为真情实感的抒发,那么当前的AI确实无法写诗。因为真情实感意味着拥有心智,这样的“强人工智能”迄今尚未出现。不过,即便出现“强人工智能”,写的未必就是人类可理解的诗。因为“强人工智能”和人类是完全不同的智能体,它甚至可能没有个体意识。就当下的AI而言,其存在形式是整体而非群体——根据冯·诺依曼结构,存储器将参数分配给芯片进行运算,然后接收返还的结果。不同的AI之间算法机制不同,如果它们都能写诗,其间的差别将远远大于人类世界中不同语言的诗歌。

那么,AI能不能写诗?答案是肯定的。AI完全有可能写出以假乱真的诗。事实上,AI诗歌比其创作的日常语言更容易通过图灵测试(测试是否为人类的语言)。因为后者必须考虑现实经验,在拟真度上有很高的要求。AI没有身体,无法掌握人类的动作顺序,在叙述时难免露出破绽,“具身认知”仍然是AI自然语言面临的难题。诗歌可以回避这一点,因为诗歌是一种特殊的文体,其目的主要在于审美而非实用。它可以采用片断化、陌生化的笔法,像“翠萍湿空梁,夜深飞去。雁起青天,数行书似旧藏处”“让她坐到镜中常坐的地方望着窗外,只要想起一生中后悔的事,梅花便落满了南山”这样的经典诗句,我们就很难用日常的线性时间和因果逻辑去理解,而这样的创作特点恰恰消解了 AI面临的障碍。

摆在我们面前的挑战是,如何提高AI诗歌的质量?2018年以来,预训练语言模型BERT和GPT 基于Transformer算法取得重大突破。简单未说,其原理是将自然语言转化为向量,根据词语之间发生关系的概率,模仿资料库中的文本。这里就有文本细化的问题。如果文本数量过于庞大,比如以全唐诗为资料库,其中包含了大量相异甚至冲突的风格,AI在学习过程中被不同方向的多力拉扯,写出的诗歌就会平庸驳杂——用文论术语来说就是“缺乏面目”。

要克服这一点,需要对AI进行风格化训练。开发者应通晓诗歌,精心挑选风格相似的诗作为AI学习的素材。仅仅根据时代划分是不够的,诚如钱钟书所说,“唐诗、宋诗,亦非仅朝代之别,乃休格性分之殊”,唐人中有开宋调者,宋人中也有承唐音者,开发者需要更加细致地甄别其内容上抒情与说理、语言上优美与质朴等不同。以目前市面上一个旧体诗AI为例,开发者用晚清盛行的“同光休”进行专项训练,取得了不俗的效果。如以诗人陈三立《夜舟泊吴城》①中首句“夜气冥冥白”生成的三首同题五律诗:

夜气冥冥白,灯光的的红。旅愁缘酒破,归梦为诗穷。路断人行少,川寒鹜语空。苦吟兼怨泣,刮血答天公。

夜气冥冥白,寒云冉冉轻。老怀犹薄醉,暗月已深更。违俗书常卷,怀人梦不成。萧条吟瘦影,起帐觉秋生。

夜气冥冥白,斜阳踏踏红。城衔山落照,树出水生风。芳草王孙外,孤舟客思中。行吟不能寐,烧烛旋书空。

在这些诗中,除少数地方生造词语(“剖血答天公”)、违背日常经验(“夜”后接以“斜阳”),三首诗总体上看来意境丰富、“旅愁缘酒破,归梦为诗穷”“老怀犹薄醉,暗月已深更”等还颇为惊艳。对比陈三立的原作——“夜气冥冥白,烟丝窈窈青。孤篷寒上月,微浪稳移星。灯火喧渔港,沧桑换独醒。犹怀中兴略,听角望湖亭”,这些诗与其已非常接近,充分显示了风格训练的成效。

(节选自程羽黑《人工智能或能开拓出新的诗歌风格》,有删改)

材料二:

在人工智能的技术发展历程中,诗歌生成具有特殊地位,不仅因为它代表了最早使用计算机进行文本生成的尝试,而且还在于它独特的象征意义:利用千百年来诗歌的崇高精神地位,机器写诗吸引了人们关注并支持人工智能领域的整体发展;借助诗歌体裁对词句非日常用法的宽容,诗歌生成方面的探索描绘了通用文本生成的技术图景。其背后的预期是,既然能够用计算机生成某些“诗作”,那么未来也完全有可能生成新闻、报告,抑或小说、散文,产生社会与经济价值。

现在,当初许诺的“未来”已经到来。语言大模型以一种通用的方式,实现了不同体裁文本的生成,其中诗歌已然不具有当初的特殊地位。要获得一首机器生成的“诗”,人们只需将自己的需求按照大模型所能接受的格式写成文本,这与让机器生成其他形式的文本完全一致。大模型应用的普及让专门化的诗歌生成反而成为边缘。技术地位上的沉寂,只是使“机器写诗”蒙上阴影的一个方面。另一方面,由机器产生的诗歌自进入公众视野以来,就受到诗人、作家和批评家们近乎一致的反对。一位当代著名诗人批评说,机器生成的“诗”只是“一些碎片的无机组合”,是“拙劣的”、玩弄“修辞智性”而已。

(节选自朱恬骅《机器写诗只是人工智能写作的过渡阶段》,有删改)

①陈三立:与谭嗣同、徐仁铸、陶菊存并称“维新四公子”,维新变法时期,协助其父湖南巡抚陈宝箴推行新政,革除时弊,兴办实业。戊戌政变之后,父子同被革职。 《夜舟泊吴城》写于清光绪二十七年(1901年)二月,诗人离开金陵回南昌西山上冢。一路舟行,夜泊于鄱阳湖畔之吴城,有感而发。

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )(3分)

A.诗歌采用片断化、陌生化的笔法,目的主要在于审美而非实用,回避了“具身认知”的难题,因而AI 诗歌容易通过图灵测试。

B.人工智能风格化训练语言就是通过将自然语言转化为向量,根据词语发生关系的概率,模仿风格相似的诗,避免写出的诗歌平庸驳杂。

C.我们难用日常的线性时间和因果逻辑去理解诗歌,因而“夜”后接以“斜阳”这样违背日常经验的做法,也不影响AI写诗取得不俗的效果。

D.语言大模型实现了不同体裁文本的生成,让诗歌生成边缘化,因而备受专业人士近乎一致的反对。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.关于AI能否写诗,材料一作者所持的观点,与诗是否被定义为真情实感的抒发有关。

B.算法不同的AI即便能写诗,诗的差别也比用不同人类语言写的诗差别大,比较的目的是强调AI确实无法写诗。

C.不通晓诗歌的开发者无法甄别诗歌的“体格性分”,AI在学习中被多力拉扯,写出的诗缺乏面目。

D.诗歌的崇高精神地位和对词句非日常用法的宽容,决定了诗歌生成在人工智能技术发展历程中的特殊地位。

3.下列选项能作为材料一划线处“唐人中有开宋调者,宋人中也有承唐音者”论据的一项是( )(3分)

A.唐朝韩愈《山石》:山石荦确行径微,黄昏到寺蝙蝠飞。升堂坐阶新雨足,芭蕉叶大栀子肥。——以文为诗,采用散文化的笔法,叙述了诗人在山寺中的一段经历。

B.北宋苏轼《题西林壁》:横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。——通过对庐山的观察和感悟,传达出了“当局者迷,旁观者清”的哲理。

C.唐朝王维《山居秋暝》:空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。——以清新自然的笔触,描绘出一幅傍晚时分风光旖旎的山村图,展现了诗人对隐居生活的向往和对自然的热爱。

D.南宋杨万里《小池》:泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔,小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。——语言质朴、简洁,使用散文化的语言和口语化的表达,以追求自然平淡之美。

4.材料一第一段提出“AI 确实无法写诗”,而第二段认为“AI 能不能写诗?答案是肯定的”,请简要分析其论证效果。(4分)

5.材料一作者认为对AI进行风格化训练后,AI创作的《夜舟泊吴城》与陈三立的原诗非常接近,而材料二中一位“当代著名诗人”却对机器写诗不以为然,那么他可以对AI 创作的《夜舟泊吴城》从哪些角度进行批判?请结合两则材料加以概括并分析。(6分)

(二)现代文阅读II (本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

楝花开,吃碾馔

乔叶

第二天便开车回去,快到泉湖社区时便放慢了车速,看田野。春末夏初的平原和山里的风貌颇有差异,田野里只有油菜是明艳的金黄,除此之外就都是绿,绿的麦子,绿的树,绿的草。方块绿,条状绿,线线绿,点点绿, 高绿,矮绿,不高不矮绿。 明绿,暗绿, 明暗相间绿。再往福田庄的方向远望,村子里除了绿就是紫,泡桐花是大团的浅紫,苦楝花则是细碎的淡紫, “楝花开,吃碾馔”,正应了这景。

进门先磕头。餐桌后面紧挨着墙放的条几上摆着一排遗像:奶奶,爷爷,父亲。爷爷的照片最不清晰,看着也最年轻。这使得他像是父亲的儿子,这三张照片像是祖孙三代。

我家没设牌位,弟弟家也没设。奶奶和父亲在时老宅里设有,现在是叔叔家。哪怕仅仅是因为这个,我就能原谅叔叔所有的过分。

看了一眼,不敢再看。可是忍不住还想去看。再去看时,就泪眼模糊。

案几旁放着一个小小的棉垫子,我拉过来,跪下去,磕头。叔叔在旁边念叨,爹,娘,哥,萍回来啦。

起来时借口去卫生间洗手,顺便擦泪。

每次都是这样。若是纸写的牌位也罢了,我不能看见他们的照片。若这些照片是在相册里也罢了,我不能看见他们被供在牌位这里。每次看见,泪水都会小小地崩溃。

这和在墓地的感觉迥然有异。在墓地,尽管明知道他们的遗骸就在墓里,可看不见他们的脸。墓地只有土堆,只有旷野,只有苹,只有树。墓地最多的就是坟墓。墓地就是死亡的气息, 而且是群体死亡的气息。在这里,死亡这个巨大的句号,显得无比自然,很容易接受。但在家里不一样。家里是活生生的人在过活生生的日子,看到这些照片上的亲人,我不得不想到他们曾经的那些日子,且是和我一起过的那些日子。会想起他们走路的样子,咳嗽的样子,吃饭的样子,生气的样子,发愁的样子……这种形式如此鲜明地提醒着我,他们被照片压在另一个世界,整整齐齐地在那个世界,再也不能过这样的日子。

在卫生间收拾整齐, 出来和叔叔闲话翻建老宅的事。问他要不要和包工队签个合同,他不以为然地说签啥合同,谁签合同。你以为村里的事跟城里的事一样?我说,要是签了合同,事先划定了责任,碰到什么事他们就不好讹人。叔叔说,村里没这规矩。又说, 包工头就是柳庄的,平常在路上没少照面打招呼,都算是熟人。对了,你七娘娘家不就是柳庄的?我嗯。柳庄在福田庄靠南三里地,离子城远一些,就没有被规划进拆迁领域,不过和周边没有被拆迁的村一样,他们开展了诸多与拆迁密切相关的业务,包括且不限于拆房子、盖房子、装修、保洁、做绿化带、等等、挣钱挣得也是如火如茶。

婶婶在厨房乒乒乓乓地忙了一阵子,连上了好几道菜,最后才把主角碾馔端上来。黄黄绿绿的,一看就放了不少鸡蛋。香是香的, 虽然不是记忆中的那个味儿。 当然也只能夸。婶婶穿梭着,一会儿端水果,一会儿上点心, 一会儿拿酸奶,又要收拾干净床铺让我歇歇,我拦住她,说这就走。 山里天黑得早,早回早踏实。她便又打包了一些碾馔。我便起身告辞。叔叔要送下楼,我执意不肯。去卫生间时,婶婶跟过来悄声说,你就叫你叔送下楼,你不知道他多想碰见个人,叫人知道他侄女又来看他了。

好吧,那就送。叔叔婶婶跟着到了楼下,不上车,再说会儿话。正说着,一个人从门里出来,须发皆白,手搭在眉上看往这边,问,老竖,这是谁?叔叔连忙叫着他全哥, 问我还认得不?这是你田家的全伯呀。

那咋会不认得呢,您扬场可是一把好手呢。用现在的话说,帅着呢。我看着他的大耳朵说。全伯笑得都咳嗽了起来,一脸老人斑,无声地抖动着。

他是生产队里的饲养员。因他的耳朵大,外号便叫大耳朵全。生产队散时,分牡口,我家抓阄抓到了一匹老马和它的儿子,一匹小马驹,一共四百块钱。小马驹才两个月大,还不能干活儿,得满一年才能安套下地。把牡口牵回家后,大耳朵全便每天都上门来照看,给它们饮水梳毛,喂麦楝麦麸玉米皮,不到半年,这一老一小都养得膘肥休壮,奶奶把它们转手卖了九百,净挣了五百。这对当时哪一家来说都是一笔大钱。钱拿到手后,奶奶给大耳朵全分了两百。叔叔不住地念叨说,一辆大飞鸽才一百二哩。奶奶说,南京到北京,走路也算工。这些天人家为这俩畜生操了多少心,人家操心时你不说啥,该咱给人家贴时你也而心疼。做人不能光往里精不往外精。再说了,你哥好歹能挣工资,往家给咱送个活泛钱儿,他能有啥办法哩?

你这相貌,越长越像你奶。大耳朵全说。

我笑。很小时村里就常有人说我和奶奶长得像,我很不认可。她都那么老了,我怎么可能跟她长得像。以为村里人这么说是为了讨奶奶欢心。后来母亲也说过这话,看我脸色不善就没敢再提。再后来,后来到直至现在,我得承认,很像。也明白了为什么对此亲人间会浑然不觉而外人却想眼如炬。亲人间或许是因为太熟所以更在愈彼此间的差异。而外人则更善于在这个血缘的整体性中找到共同处。

你奶……他眼睛翻看着天空,似在默算,终于算了出来:老了有十来年了吧?

二十年了。我和叔叔异口同声说。

突然觉得跟泪要控制不住。——每到这个时候,我就理解了,亲的繁体字为什么会是亲字旁边再加上一个见。诸如奶奶和父亲这样平凡的人,死了就是死了,他们死后,除了最亲的亲人,其他人不会提起,也不会记得。一旦提起和记得,一定是因为看到了他们最亲的亲人,如我。

你奶奶,那可是真会维人。他还在感叹。不知道是不是想起了往事。

一时无话。我便道了别上车而去。开出社区走了一会儿,方才把车停住。路边还有没被楼盘占据的残存麦田,有的还很大片。宝水①的梯田种的多是谷子,麦田很少。已经很久没有仔细地看过麦田了,这些麦子聚集在一起, 亭亭玉立,声势浩大,麦梢已可见隐隐约约的黄色。“蚕老一时,麦熟一晌。”而我居然从不曾见过它们熟时的那一晌。

(节选自乔叶《宝水》)

注:①:宝水村是一个以文旅为特色的新乡村,正在经历从传统型乡村向现代化“美丽乡村”转型的过程。主人公青萍因失眠症辞职,在宝水村经营一家民宿。

6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.“我”不敢再看摆在家里的亲人的遗像,因为在家里和墓地的感觉不同,会让“我”想起他们和我一起过的日子,屋里摆着遗像会提醒“我”,他们再也不能过这样的日子了。

B.婶婶做的碾馔不是记忆中的那个味儿,但“我”却“也只能夸”,敷衍的背后反映了“我”不仅和奶奶长得像,也继承了奶奶的“维人”之道。

C.大耳朵全眼睛翻看天空,默算出奶奶去世十来年了,但与奶奶离世二十年相差甚远,看似不经意的一笔,时间被人为压缩,写出了时光悄然而逝的主观感受。

D.作者记叙“我”在和大耳朵全聊天的过程中回忆起了奶奶,并由此发表了议论,谈“我”对繁体“亲”字的理解,叙述为议论提供了基础,议论则使叙述更加深入。

7.关于文中大耳朵全饲养老马和小马驹这个段落,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.此段看似闲笔,在三人聊天时,宕开一笔,主要是为了刻画大耳朵全热心助人的性格特征。

B.奶奶对叔叔的一番说辞时刻站在他人角度说话,与下文大耳朵全评价奶奶“真会维人”前后呼应。

C.“走路也算工钱”“俩畜生”“往里精不往外精”“活泛钱儿”,奶奶的语言描写话䎭理不糙。

D.叔叔的抱怨与大耳朵全的热心,叔叔的吝啬与奶奶的大度都形成了对比,使人物形象更鲜明。

8.文章的人物对话很有特色,你认为画横线处是否是“叔叔”的语言描写?谈谈理由。(4分)

9.文末作者感慨“而我居然从不曾见过它们熟时的那一响”,请结合全文分析其中包含着怎样的情感意蕴。(6分)

二、古代诗文阅读 (37分)

(一)文言文阅读 (本题共5小题,22分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

材料一:

范嬴事越王句践,既苦身戮力,与句践深谋二十馀年,竟灭吴,报会稽之耻,北渡兵于淮以临齐、晋,号令中国,以尊周室,句践以霸,而范森称上将军。还反国,范蠡以为大名之下,难以久居,且句践为人可与同患,难与处安,为书辞句践曰:“臣闻主忧臣劳,主辱臣死,昔者君王辱于会稽,所以不死,为此事也。今既以雪耻,臣请从会稽之诛。”句践曰:“孤将与子分国而有之。不然,将加诛于子。”范象曰:“君行令,臣行意。”乃裴其轻宝珠玉,自与其私徙属乘舟浮海以行,终不反。

范淼浮海出齐,变姓名,自谓鸥夷子皮,耕于海畔,苦身戮力,父子治产。居无几何,致产数十万。齐人闻其贤,以为相。范焱喟然叹曰:“居家则致千金、居官则至卿相,此布衣之极也。久受尊名,不祥。”乃归相印,尽散其财,以分与知友乡党,而怀其重宝,间行以去,止于陶。以为此天下之中交易有无之路通为生可以致富矣于是自谓陶朱公。复约要父子耕畜,废居,候时转物,逐什一之利。居无何,则致赀累巨万。天下称陶朱公。

(节选自《史记·越王勾践世家》 )

材料二:

越王复召相国,谓曰:“子有阴谋兵法,倾敌取国九术之策,今用三巳破强吴,其六尚在子,所愿幸以余术,为孤前王于地下谋吴之前人。”于是种仰天叹曰:“嗟乎!吾闻大恩不报,大功不还,其谓斯乎?吾悔不随范蠡之谋,乃为越王所冦。吾不食善言,故哺以人恶。”越王遂赐文种属卢之剑,种得剑又叹曰:“南阳之宰而为越王之擒!”自笑曰:“后百世之末,忠臣必以吾为喻矣。”遂伏剑而死。

(节选自《吴越春秋》)

材料三:

太史公曰:范蠡者,楚之三户人也。与时逐而不责于人,身死无怨言于后世。此所谓完人者乎!

(节选自《史记·货殖列传》)

10.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给 1分,涂黑超过三处不给分(3分)

以为此天下A之中B交易C有无D之路通E为生可以F致富矣G于是自谓H陶朱公。

11.下列对材料中加点词语意思或用法的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.事,文中意思为“事奉”,与《六国论》“以事秦之心礼天下之奇才”的“事”意思相同。

B.所以,文中意思为“……的原因”,与《师说》中“所以传道受业解惑也”的“所以”意思不同。

C.怀,文中意为“携带”,与《过秦论》中“乃使蒙恬北筑长城而守藩篱”的“北”用法相同。

D.为,介词,表被动,与《屈原列传》中“信而见疑,忠而被谤”的“见”字用法相同。

12.下列对材料有关内容的概述和理解,不正确的一项是 ( )(3分)

A.范蠡辅佐越王灭亡了吴国,一洗会稽之耻,越王准备和他平分越国,如果范蠡不接受,就要治他的罪。范蠡依从自己的想法,带着随从从海上乘船离去。

B.范蠡乘船飘海到了齐国,更名改姓,在海边耕作,吃苦耐劳,努力生产,父子合力治理产业。不久,积累几十万财产。齐人听说他贤能,于是让他做国相。

C.越国大夫文种后悔自己没有听从范蠡的计谋,最终受到了越王的猜忌,落得个拔剑自刎的下场,由此可以看出文种留恋功名利禄,为人极度自负。

D.太史公司马迁认为,范蠡能够顺应时代的变化而行动,从不苛求于他人,即使死后也不会有人对他有怨言。可见太史公司马迁对范蠡为人的推崇。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)居家则致千金,居官则至卿相,此布衣之极也。

(2)吾悔不随范蠡之谋,乃为越王所戮。

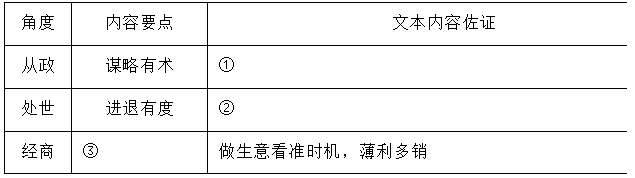

13.材料三中太史公以“完人”来评价范蠡,从中可见范蠡卓越的智慧。根据材料一内容,从“从政、处世、经商”三个角度概括内容要点,完成下列表格。(5分)

(二)古代诗歌阅读 (本题共2 小题,9分)

阅读下面这首唐诗,完成15~16题。

水调歌头

叶梦得①

秋色渐将晚,霜信报黄花。小窗低户深映,微路绕欹斜。为问山翁何事,坐看流年轻度,拚却髸双华。徙倚望沧海,天净水明霞。

念平昔,空飘荡,遍天涯。归来三径重扫,松竹本吾家。却恨悲风时起,冉冉云间新雁,边马怨胡笳。谁似东山②老,谈笑静胡沙!

【注】①叶梦得(1077~1148), 南宋词人。靖康之难前,叶梦得几次因得罪宦官而落职闲居。②东山:东晋名相谢安曾从隐居的东山进入仕途并取得淝水之战的胜利。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是 ( )(3分)

A.上片前四句描写时令和隐居的环境:秋色日渐加浓,秋意逐步加深,金黄的菊花传报了霜降的消息,小窗低户深深掩映在菊花丛中,小路曲曲折折。

B.上片最后两句写词人走出低户小屋,沿着曲折小路,来到太湖边上,凝望着湖上的碧波,只见天空澄彻,湖水映照着明丽的彩霞,借此表达内心的闲适。

C.下片“念平昔”三句,词人望湖兴叹,想到往昔飘泊奔波,走遍天涯海角,希望做一番利国利民的事业,到头来落得一片空虚,心中感到无限的怅惘。

D.下片“却恨悲风时起”三句,作者用悲风、新雁、战地边马、胡笳等极富特征的意象,营造了一种凄清的氛围,烘托边地悲凉的战争景象。

16.洪迈在《容斋随笔》中指出用典“语少意足,有无穷之味”,试比较本词与辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》中典故的“无穷之味”的异同。(6分)

(三)名篇名句默写 (本题共1 小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分. (6分)

(1)《六国论》中,苏洵认为“六国破灭,弊在赂秦”,但细究之下,又有所不同。他认为齐国灭亡是因为“ ”,而赵国则是因为“ ”。

(2) 《客至》一诗中,描绘主人待客之简、家境之贫的诗句是: , 。

(3)在古代诗词中, 诗人常以一“空”字或描写景物, 或渲染氛围, 或抒发情感,如: , .

三、语言文字运用 (本题共5 小题,18分)

阅读下面的文字,完成18~22题。

有人喜欢垂钓江边,享受那份心静如水;有人喜欢在旅途中行走,享受如画的风景;有人喜欢在舞场起舞,享受那份欢畅和潇洒。我独喜欢在书海中遨游,享受书籍带给我的宁静和快乐——在书中总能遇到无限的美好和催我前行的动力。

读书能够静化心灵。纷扰的尘世,繁锁的事务,让人心焦燥不安。若抱书在手,聆听作者的美妙故事,感受妙趣横生的语言,瞬间就可趋散心头乌云。特别喜欢一个人呆在房间,一边读书一边做笔记,恨不得把所有美好的语言,精美的编排结构,跌宕起伏的情节,都记在脑中。想象着自己也化成一支神笔,写下万千文字,被同我一样的读者喜欢。

(甲)。“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞使人善辩”。鲁迅的书让人学会深刻和思考,周国平的书教会人辩证看问题,余秋雨的散文让人心胸旷达辽远……遨游在书海中,智慧之门被徐徐打开。

读书能够美丽容颜。一个人书读得多寡,从他的外在就可以看得出来。读书人的气质与众不同。一些容貌并不美丽的人,(乙),所以具有不同寻常的气质。三毛说:“读书多了,容颜自然改变,许多时候,自己可能以为许多看过的书籍都已成为过眼云烟,不复记忆,其实它们仍潜藏在气质里、在谈吐上、在胸襟的无涯里。”

18.文中第二段有多处错别字,请找出两处并加以改正.(2分)

改为: 改为:

19.请在文中括号内补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12字。(4分)

(甲)

(乙)

20.下列句子中的“让”和文中加点的“让”,意思和用法相同的一项是 ( )(3分)

A.一不小心,晒在外面的被子让雨给淋湿了。

B.巾帼不让须眉,新时代的女子也能顶半边天。

C.是我考虑不周,这件事让你为难了。

D.让我看,周末一起去看电影这件事八成要黄了。

21.文中第一段画波浪线的句子“我独喜欢在书海中遨游”,请从内容和结构的角度分析其作用。(4分)

22.材料第三段的省略号,有人认为可以去掉,有人认为不可以去掉,请结合语境谈谈你的看法。(5分)

四、写作 (60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。 (60分)

当一个人的心智未成熟时,常常会从朋友那里获得情感上的联结和支持,这就是与功利社交截然不同的共情社交。那么,随着心智的日渐成熟,我们对共情社交的需求会减少吗?

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选好角度,确定立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

浙江省新阵地教育联盟 2025 届第二次联考

语文参考答案及解析

1. D【解析】因果倒置,根据材料二最后一段可知, “备受专业人士近乎一致的反对”是“诗歌生成边缘化”的第二个原因,而非结果。此外,是“专门化的诗歌生成”边缘化,而非所有“诗歌生成边缘化”。

2. D【解析】根据材料二第一段可知, “诗歌的崇高精神地位和对词句非日常用法的宽容”只是诗歌独特象征意义,决定了诗歌生成具有特殊地位的原因还有“最早使用计算机进行文本生成”。

3. A【解析】根据材料一第四段可知唐诗和宋诗风格的区别是“内容上抒情与说理、语言上优美与质朴”的不同,B项苏轼的《题西林壁》为说理的宋诗典范,C项王维的《山居秋暝》为唐诗抒情典范且语言优美,A项韩愈的《山石》和D 项杨万里的《小池》语言上都有质朴、散文化的特点,但质朴本是宋诗的特点,所以韩愈是“唐人中有开宋调者”的代表。

4.先假设前提,得出“无法写诗”的对方结论,然后提出自己观点。①论证逐层深入,结构上层次感明显。②有思辨意识,思维更缜密,论证更全面,增强了说服力。③在 AI 能不能写诗上前后观点的矛盾,可以吸引读者注意力,促发读者思考。 (每点2分,答对任意2 点即可得4分。分析效果前有概括,可酌情加分,总分不超过4分)

5. ①只是“碎片的无机组合”,玩弄“修辞”。如“剖血答天公”拼凑、生造词语, “川寒鹭语空”“城衔山落照”将物人格化。②没有心智,无法抒发真情实感。作为维新变法人士,原诗中“沧桑换独醒”“犹怀中兴略”诗人力图救亡,以使国家中兴的怀抱没有体现。③与人类智能体不同,没有个体意识。人工智能受标题“夜舟泊吴城”影响,写出的诗大量采用一般羁旅诗人惯用的意象,如“旅愁” “归梦” “怀人” “客思”等。 (每点2分,共6分)

6. B【解析】 “继承了奶奶的‘维人’之道”错误,奶奶的“维人”是真诚的待人之道,而“我”的“也只能夸”是敷衍的客套话, “敷衍的背后”是道出了“我”与村子以及亲人巨大的心理鸿沟。

7. A【解析】主要是为了刻画奶奶长于“维人”的形象特点。

8.示例一:是叔叔的语言描写。理由①此处是介绍周边村庄的发展现状,从叙述视角来看,对周边村庄情况如数家珍的只可能是生活在农村的叔叔。②在我应和了七娘娘家在柳庄后,叔叔必定进一步介绍柳庄的现状,回应前文,保证段落结构的完整性。 (每点2分,共4分)

示例二:不是叔叔的语言描写。理由①语言特点与人物身份不契合,例如“诸多”“包括且不限于”等语言描写带有文言色彩,与叔叔传统的农村人形象不符合。②人物语言前后风格不一致, “爹,娘,哥,萍回来啦” “签啥合同,谁签合同” “村里没这规矩”“都算是熟人”等语言在风格上有浓厚的乡土气息, “诸多”“包括且不限于”等语言典雅,“领域”“开展”“如火如荼”等语言书面色彩浓厚。③划线部分的文字多用像“诸多”“包括但不限于”“如火如荼”等书面语言,是作者的叙述语言,作者以全知视角向读者补充当时的社会环境。 (每点2 分,答对2 点即可得4分)

9.①对自以为熟悉的麦子认识不全面,感到惭愧和遗憾。②对家乡亲人的血脉深情、曾经邻居的点滴温情有了更深层的认识。③对家乡福田庄在时代变迁过程中的变化感到熟悉而又陌生的矛盾心理。 (每点2分,共6分,从“麦子”“家乡亲人”“村庄的时代变迁”等角度作答,情感意蕴能自圆其说即可)

10. BEG【解析】句意为“他认为这里是天下的中心,交易买卖的道路通畅,经营生意可以发财致富。于是自称陶朱公”。

11. C【解析】两者用法不同。 “怀”意思为“携带”,名词作动词; “北”为“在北方”,名词作状语。

12. C【解析】“由此可以看出文种留恋功名利禄,为人极度自负”文中无据。

13.(1)住在家里就积累千金财产,做官就达到卿相高位,这是平民百姓能达到的最高地位了。 (得分点: “致”“极”各 1分,判断句式 1分,句意 1分)

(2)我后悔没有听从范蠡的计谋,于是被越王杀害。 (得分点: “随”“乃”各 1 分,被动句式 1 分,句意 1分)

14. ①辅佐越王,消灭吴国,一雪会稽之耻。②了解勾践可以共患难,不可共处安乐,于是选择功成身退。 (或:归还相印,散尽家产,移居他乡)③经营有方。 (答对一点给 1分,两点3分,三点 5分,意对即可)

15. B【解析】“表达内心的闲适”错,此二句看似闲适,实则孕育着更为动荡的情感波澜。

16.同:叶词“谁似东山老”和辛词“廉颇老矣”几句都借典故含蓄地表达自己对国家命运的关切,希望自己能在危难关头得到重用。 (或表达壮志难酬、报国无门的悲叹)

异:叶词 “三径”表达归隐的志向;辛词“英雄无觅孙仲谋处”流露出对南宋偏安一隅、缺乏敢于抗争的不满, “人道寄奴曾住”几句表达自己建功立业的远大抱负; “元嘉草草”几句告诫统治者切勿盲目、草率; “佛狸祠下”几句暗示南宋百姓已渐忘国耻的现状。

(相同点2分;不同点4 分,其中叶词2分,辛词任答对一点即可得2分。如学生写出叶词“山翁”借山简的典故以自比,表达不甘闲居,英雄空老的感喟; “胡笳”借蔡琰《悲愤诗》的典故烘托悲凉的边塞景像,表达词人对国事的忧虑,也可给分)

17. (1)与嬴而不助五国也 惜其用武而不终也

(2)盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅

(3)空山新雨后,天气晚来秋/人生得意须尽欢,莫使金樽空对月/映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音/清角吹寒,都在空城 (一空 1 分,有错别字则不得分)

18. “锁”改为“琐”, “燥”改为“躁”, “趋”改“驱” (共 2 分,只须改出两处即可,只指出错误,未改正确不给分)

19. (甲)读书能够开启智慧

(乙)因为长时间浸染(遨游)在书海里(或:因为读过很多书)

(每空2分,共4 分,意对即可)

20. C【解析】C 项和文中的“让”都是动词,意思是“使”。A.介词,被;B.动词,不如;D.介词,“依据” “按照”

21. ①和前文“有的人”不同的爱好形成对比,突出书籍阅读带给“我”的美好感受。②承上启下,为下文从不同角度阐述读书的作用作铺垫。 (每点2分,共4分)

22.不可以去掉。①文中的省略号表示列举未尽,使用省略号可以使语意更丰富。②突出阅读书籍的重要性。阅读不同类型的书籍,可以使人获得不同的阅读感受,从而获得不同的启发。③省略号与后文的“书海”相照应,如无省略号,则不能称之为“遨游在书海中”。 (观点 1 分,理由每点2分,任答两点即可。如果答“可以去掉”,理由成立,酌情给分,最多不超过3分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。 (60分)

【材料解读】

处于 18岁成人门槛的高三学子,心智上的日渐成熟和独立,投射在社交上,可能对共情社交的态度产生微妙变化。材料旨在引导学生结合自身心智的变化,思考共情社交与功利社交在自己生活中的份量,从而明确自己未来的社交方向。文章审题时需要注意:在纵向的不同时间维度,比较心智成熟前后,对共情社交需求发生了怎样的变化。

对关键词的理解:

(1)心智成熟:心智的成熟意味着精神上的独立,可以独立面对生活中遇到的各种问题。

(2)共情社交:或因内心孤独,或因共同兴趣,在交往中获得情感联结与情感体验的社交行为。然而,在日常交往中行走的不仅是时间,还有渐行渐远的价值观。对于共情社交类的朋友,如果一直想成为无话不谈的“灵魂伴侣”,只有一个办法——彼此跟上对方的成长,否则就只能顺自其然,相忘于江湖。而且,当你对“共情朋友”提出“功利性”诉求时,就必须明白一个原则: “共情朋友”从来没有义务对你做出“功利性帮助”的必须。

(3)功利社交:为达成某一目的,或从对方身上获得利益而产生的社交行为。功利社交有两个基本前提:一是有效信息、知识与物质的交互传递;二是拥有较为“对等”的价值水平。这个价值水平不仅仅指社会地位的层次对等,也指精神才艺上的和谐共鸣和思想观念上的门当户对。需要注意的是功利社交与共情社交只是“截然不同”,不可因为“功利”二字,便大加批判。考生对两者可以有态度上的偏好,但材料中两者并无褒贬之分。

对材料最后“我们对共情社交的需求会减少吗?”这一问题,文章必须给予回应,特别提醒的是回应的应是主观上的“需求会不会减少”,而不是客观上“共情社交会不会减少”。考生还应对“需求会减少”或“需求不会减少”的原因做深入分析。譬如:①心智的成熟和人格上的独立,让我们内心更加强大,可以得心应手地面对困难,对情感支持的需求减少。②心智的成熟也意味着对情绪价值的要求升级,反而对共情社交提出了更多的需求。③心智成熟后面对的更多是物质社会,我们更需要共情社交来调节物质社会所带来的人情味缺乏问题。

如果文章能指出,随着心智的日渐成熟,主观上对共情社交的“需求”没有减少,但是由于价值观的渐行渐远、向共情朋友提出功利性诉求等原因,导致现实中“共情社交”与日俱“减”,最后“功利社交”成了社交主旋律。那么文章的辩证色彩应值得肯定,如其它结构、语言等方面尚可,此类文章可打54分以上。

【评分细则】基准分 45 分,要敢于打高分。

1.第一档(54-60):在“我们心智的日渐成熟”这一基础之上,令人信服地论证出“对共情社交的需求”减少与否,且对“共情社交”主观需求和客观现实背离有一定程度的反思;文字晓畅,逻辑清晰,层次分明且有思辨色彩。

2.第二档(48-53):在“我们心智的日渐成熟”这一基础之上,论述到它与“共情社交需求”之间的关系,能对“共情社交”与“功利社交”的加以区分,令人信服地论证出“对共情社交的需求”减少与否;文字晓畅,逻辑清晰,层次分明,且有一定思辨色彩。

3.第三档(42-47):在“我们心智的日渐成熟”这一基础之上,论述“共情社交”的重要性;议论和叙事还算清晰,能自圆其说。

4.第四档(36-41):论述“共情社交”的重要性,且忽略“我们心智的日渐成熟”这一基础;文字基本清楚,结构大致完整。

5.第五档(30-35):论述“社交”的重要性,强调交往需要付出真感情,讨伐“功利社交”的虚假性,且忽略“我们心智的日渐成熟”这一基础;字数不足(但不低于600字),结构不太完整,论述不够清晰。

6.第六档(30 以下):跑题,严重套作。有以上问题,并且字数严重不达标(不足400字),结构残缺,或者作文能力极差的,则打 20分以下。

字数达标: ①500-700字, 每少 50个字扣1 分; ②400-500字, 不超过 35分; ③300-400 字,不超过25分;④200字以下,不超过 15 分;⑤只写一两句话的,给 1 分或2分,不评0分;⑥只写标题的,给2分,不评0分;⑦无明显结尾,虽然字数到了,也要扣2-3分。

参考译文:

材料一:

范蠡事奉越王勾践,辛苦惨淡、勤奋不懈,与勾践运筹谋划二十多年,终于灭亡了吴国,洗雪了会稽的耻辱。越军向北进军淮河,兵临齐、晋边境,号令中原各国,尊崇周室,勾践称霸,范蠡做了上将军。回国后,范蠡以为盛名之下,难以长久,况且句践的为人,可与之同患难,难与之同安乐,写信辞别勾践说: “我听说,君王忧愁臣子就劳苦,君主受辱臣子就该死。过去您在会稽受辱,我之所以未死,是为了报仇雪恨。当今既已雪耻,臣请求您给予我君主在会稽受辱的死罪。”勾践说: “我将和你平分越国。否则,就要加罪于你。”范蠡说: “君主可执行您的命令, 臣子仍依从自己的意趣。”于是他打点包装了细软珠宝,与随从从海上乘船离去,始终未再返回越国。

范蠡乘船飘海到了齐国,更名改姓, 自称“鸱 ch ī夷子皮”,在海边耕作,吃苦耐劳,努力生产,父子合力治理产业。住了不久,积累财产达几十万。齐人听说他贤能,让他做了国相。范𨥖叹息道: “住在家里就积累千金财产,做官就达到卿相高位,这是平民百姓能达到的最高地位了。长久享受尊贵的名号,不吉祥。”于是归还了相印,全部发散了自己的家产,送给知音好友同乡邻里,携带着贵重财宝,秘密离去,到陶地住下来。他认为这里是天下的中心,交易买卖的道路通畅,经营生意可以发财致富。于是自称陶朱公。又约定好父子都要耕种畜牧,囤积货物,买进卖出时都等待时机,以获得十分之一的利润。过了不久,家资又积累到万万。天下人都称道陶朱公。

材料二:

越王再次召见文种,对他说: “你有阴谋兵法,有来倾覆敌人、夺取国家的九种策略,现在你用了三种策略,已经击败了强大的吴国。剩下的六种策略还在你那里,我希望你能用剩下的策略来帮助我,为先王在地下谋划对付吴国的前辈们。”这时候,文种仰天长叹说: “唉!我听说大恩不能报答,大功不能回报,大概就是这种情况吧?我后悔没有听从范蠡的计谋,于是被越王杀害。我不接受那些好听的话,所以用别人的恶行来喂养自己。”越王勾践于是赐给文种一把名为“属卢”的剑,文种得到剑后叹息道: “南阳之宰却被越王所擒!”自己笑着说道: “后世的人们一定会把我作为忠臣的榜样。”于是拔剑自刎而死。

材料三:

太史公说:范蠡,楚国宛地三户人。能够顺应时代的变化而行动,不苛求他人;即使死后也不会有人对他有怨言。这样的人可以被称为完美的人。