多地推出中小学教师退出机制,打破铁饭碗没那么简单

文|半糖可乐

教师编制也不是铁饭碗了。

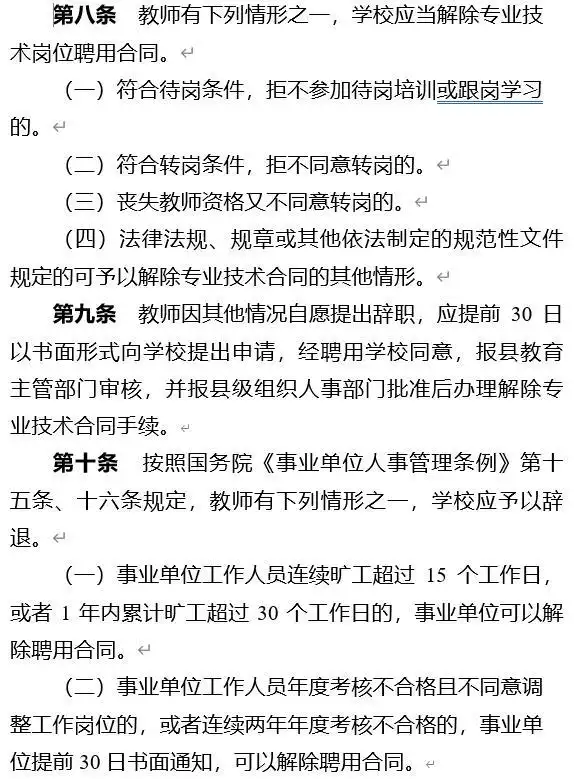

近日,贵州省长顺县印发了《长顺县中小学教师退出机制暂行办法》,其中提到健全教师考核评价制度,对未能聘任上岗、考核不及格、违反师德或因其他原因等不能胜任或不能坚持教学岗位工作的教师予以退出,退出的具体方式为待岗、转岗、降级、解除专业技术岗位、辞职、辞退等。

制定中小学教师退出机制,长顺并不是第一家。在此之前,宁波、贵阳、南京多地都有类似的政策发布,一度让“教师不再是铁饭碗”成为舆论热议的话题。

从大方向来看,只进不出的铁饭碗岗位当然是越少越好,考核不合格就要离开教学岗位,能者上、庸者下,这样才能实现人才自由有序的流动,让留在教学岗位的,是那些真正热爱教学、有才能的老师。

这也符合更高层面的政策布局。早在2010年,国家发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,就提到要“完善教师退出机制”。

但是具体到基层实践层面,看似要动真格的时候,舆论反倒顾虑重重。

首先是考核机制如何体现公平的问题。考编上岸当老师,此前对很多人来说,意味着一辈子的饭碗稳了,如今发现手中的饭碗端不稳了,一时之间心理上恐怕很难接受。而要平复教师群体心理上的落差,让他们安心工作,最关键的就是建立公平、科学的考核机制。

一些人担心,政策实行之后,真正被淘汰的,可能是那些没关系没后台、老老实实上课的教师。从教育一线教师群体的反馈来看,存在不少在岗位上混日子的老师。以往学校对教师没有人事调配权和财务支配权,很难有效地约束教师,这也导致一些地方老师吃空饷的现象很严重。

而这些老师之所以如此肆意妄为,往往也是因为有人脉撑腰。如果推行退出机制,这种教师真会离开教学岗位吗,很多人对此并没有信心。

而要打消这种顾虑,考核就得公开、透明,体现专业性,具体政策必须清晰明了,不能有含混的空间,让人有浑水摸鱼的机会。

此外,教师铁饭碗之所以珍贵,就是因为有长期保障,而不是当下收入有多好。特别是在一些经济欠发达地区,教师的即时工资并没有太大竞争力。具体到贵州长顺县,过去有39个贫困村,14260户8.57万贫困人口,贫困发生率高达21.8%,直到2020年3月才摘掉了绝对贫困的帽子。

从搜索到的资料来看,长顺县中小学老师的工资不过三四千块钱。这样的收入如果是普遍状况,即便是在当地也不能说多有吸引力。如果长期稳定还得不到保证,会不会动摇教师们的安全感,导致差的老师没被淘汰掉,优秀老师反而会流失?

推行中小学教师退出机制当然是大势所趋,但要从纸面落到实践,还得综合考虑多方因素。要实现人力资源的有序流动,那就不能只在一个方向用力。退出机制要想发挥作用,那就要确保优秀老师能得到相应的更好保障。否则,铁饭碗没有,工资还没什么竞争力,老师连安心工作都做不到的话,又谈何竞争?

公众的疑虑,不在于要不要打破铁饭碗,而在于如何打破铁饭碗。但愿各地的退出机制,能够引导老师们把精力放在教学上,放在对孩子的精心培养上,更加珍惜教书育人的机会和荣誉感,而不是光加剧教师的职业倦怠感和负担。