不写论文也能毕业?她用“1微米”拿到硕士学位

不同于传统意义上的学位论文,山东大学2025年的毕业季,机械工程学院2022级硕士研究生王茜提交的是一份4.5万字的研发报告和一套实体装置。

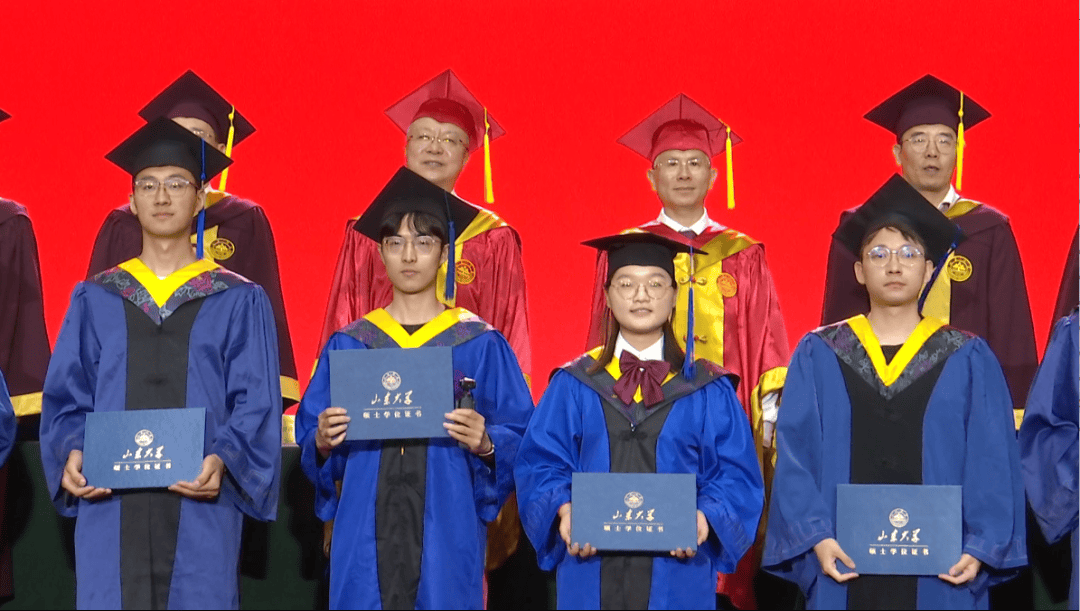

在山东大学2025届研究生毕业典礼上,校长李术才介绍,首批国家工程硕博士专项研究生王茜,成为山东省首位以实践成果获得硕士学位的研究生。王茜的研究生生涯可谓是幸运地走在由学校向企业平稳过渡的衔接桥上,以实践磨练研究。

山东大学研究生院副院长史全岐评价道, “这是在企业的真环境里,开展真科研,解决真问题,产出真成果。”

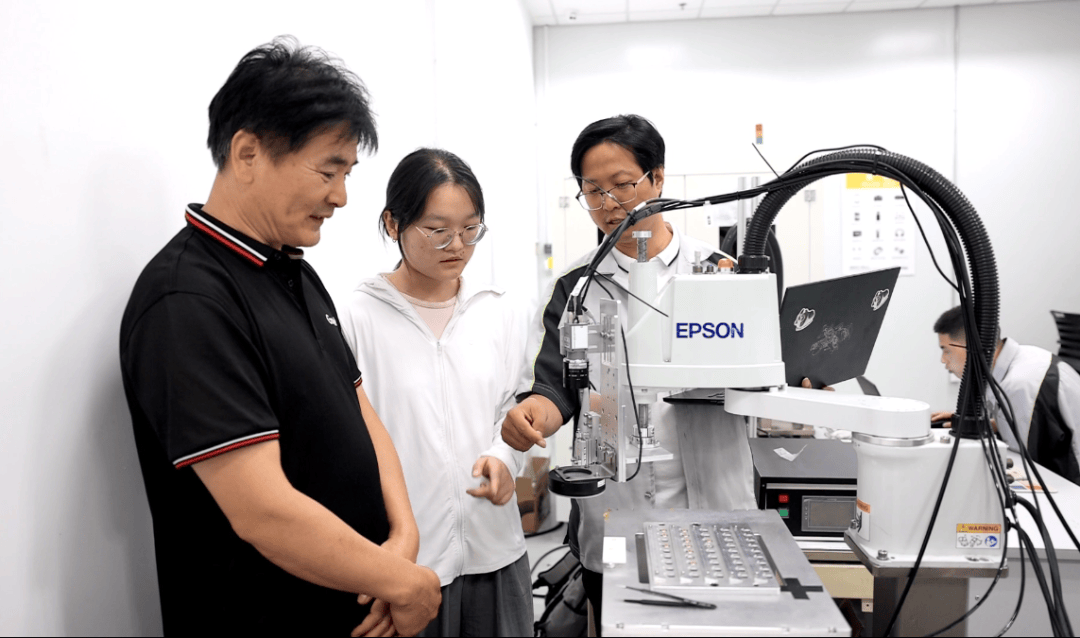

王茜(右)与导师姚鹏合影

“用成果说话”

2025年1月1日,《中华人民共和国学位法》正式实施,明确“硕士、博士学位申请人可以通过学位论文答辩或者规定的实践成果答辩申请学位”。

而山大早就 “摩拳擦掌”——作为首批 “工程硕博士培养改革专项” 试点高校,学校率先出台《山东大学国家工程硕博士培养改革专项硕士学位论文及申请学位实践成果实施细则(试行)》 ,建立起由校企专家共同参与的评审机制,明确规定重大装备、设计方案、技术标准等7种实践成果可替代传统学位论文申请研究生学位,鼓励学生在工程实践中成长,真正实现“学中做,做中学”。

王茜的故事,就是这场改革的 “最佳注解”。 她的课题源自歌尔VR眼镜生产中的精密胶合难题 ——“把两个镜片胶合在一起,中间的UV胶固化收缩会导致图像扭曲,误差必须控制在1微米以内。” 这道 “行业难题”,成了她的 “毕业答卷”。

王茜的答辩现场来了3位企业专家。5名评审专家里,企业代表占了大半壁江山。他们不抠理论公式,只问:“成果能不能解决生产难题?能不能创造效益?”

当王茜展示完设备设计视频和研发报告,答辩委员会主席李长河教授点赞:“这是培养质量超高的典型成果!” 更值得称道的是,这项技术已成为大客户VR产品自动化生产线的核心支撑,预计2026-2027年量产,能创造千万级经济效益。

一企一案+一生一策

定制课表,跨学科buff拉满。王茜的导师——山东大学国家卓越工程师学院副院长、机械工程学院教授姚鹏教授为她增设先进光学制造、摩擦学等专属课程,还拉来企业导师 “跨界授课”, 同时配备企业导师,帮助王茜把握课题的研究方向,保证仪器设备具有工程的可行性、可实现性,包括设备的成本和效率等方面的考虑。

不仅如此,研二开始,王茜在歌尔实训一年多,每月和校企导师 “头脑风暴”,面向企业需求提出解决方案并进行月度沟通交流,成功完成对非球面树脂光学镜片的精密胶合技术的研究,并研制出了行业一流的高精度胶合装置。

学校导师把控学术方向,企业导师盯着 “能不能用、成本高不高”,这样培养出来的成果,直接 “长” 在产业需求上。

最终,她研发的高精度胶合装置效率比传统设备提升2倍,技术达到行业一流,还申请了多项专利。歌尔股份有限公司给出的评价是“这一创新使单机成本降低超30%,UPH(单位小时产能)明显提升。”

从“纸上谈兵”到实践输出

从实验室到生产线,从理论研究到成果转化,山大用一场 “学位评价改革”,打通了人才培养的 “任督二脉”。

这种培养模式正在重新定义“工程人才”的成长路径。它打破了校园与产业间的无形壁垒,让学生在解决真问题的过程中,既锤炼了动手能力,又培养了沟通思维;既学会了技术创新,又懂得了落地逻辑。

当越来越多的学生像王茜这样,带着在产线中淬炼的能力走向职场时,教育与产业的齿轮便真正啮合在一起。

这或许正是工程硕博培养模式最深远的意义。它不仅培养一个个优秀的工程师,更孕育一种让人才与时代需求同频共振的生态。

而王茜,已通过校招顺利入职歌尔这家她早已熟悉的公司,开启人生新阶段。

王茜(前排右二)领取学位证书

来 源丨央视网综合山东大学、中国科学报