军训日记:郑州市第四十七高级中学军训感悟,青春与汗水的故事!

当清晨的第一缕阳光洒在操场,我们的军训时光已悄然步入尾声。回望这几天在郑州市第四十七高级中学的点点滴滴,汗水与欢笑交织,疲惫与成长相伴,烈日下的校园不仅见证了我们的蜕变,更在青春里刻下了深刻的印记。

汗水里的坚持:从酸痛到挺拔的蜕变

站军姿是军训的第一课,也是最磨人的一课。烈日下,我们像一棵棵挺拔的小白杨,双肩后张,双腿并拢,目光坚定地望向远方。汗水顺着脸颊滑落,浸湿了衣领,蚊虫在耳边嗡嗡作响,可身边同学挺拔的身影就是无声的鼓励。“坚持住,再坚持一分钟!”教官的话语里带着严格,却也藏着期待。

“教官们整齐划一的动作和坚定执着的眼神,早就给我们立好了榜样。”从站军姿、转体到齐步走,教官一步步带着我们抠细节——站军姿时前脚掌的酸痛、跑操时小腿肌肉的紧绷,起初总让人难以忍受,“但训练完坐在地上的片刻安闲,是从未有过的踏实。”(高一1班 牛天宇)

随着训练推进,我们也在悄悄完成从初中生到高中生的转身。“每天严格的作息、详细的宿舍评分表,还有教官一板一眼的训练,不仅让作息变规律了,更让我学会了自律。”站军姿时,她能清晰感受到自己的脊背从佝偻变得挺拔,“每一滴在阳光下挥洒的汗,都在替我宣告:我能行。”而每当快要撑不住时,班主任戚老师和董教官的鼓励就会在耳边响起,“那声音里的劲儿,比树荫还让人安心。”(高一3班 张悦琪)

集体中的温暖:从陌生到并肩的联结

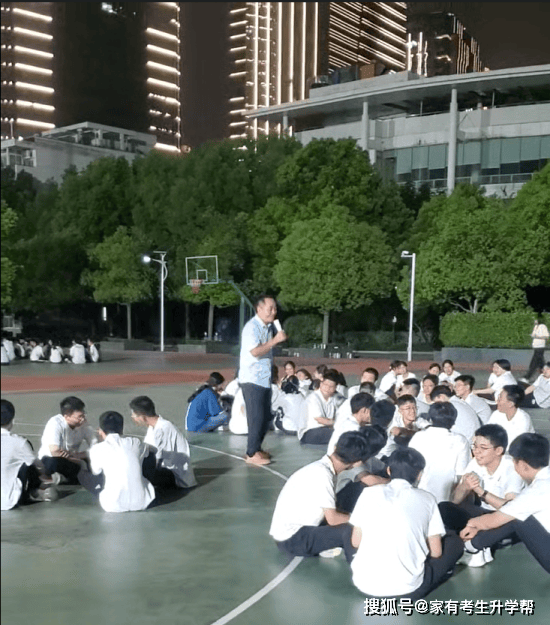

军训从不是一个人的战斗,而是一个班、一个连的共同成长。拉歌时“四七少年,勇往直前”的口号震耳欲聋;整理内务时,会叠“豆腐块”的同学跪在床上教大家抠棱角;有人中暑了,身边立刻递来水和纸巾——这些细碎的瞬间,让陌生的我们渐渐成了“战友”。

记得拔河比赛那天的下午:“哨声一响,所有人都铆着劲往后拽,脸憋得通红也不肯松手。旁边没上场的同学喊破了嗓子加油,那声音像团火,烧得人心里发烫。”她抬手抹了把眼角,“那一刻才懂,集体荣誉感不是口号,是所有人的心往一处跳。”(高一13班 刘星星)

暖意包围:藏在细节里的温柔

军训的日子里,总有数不清的温暖把陌生的校园变成了家。班主任戚攀攀老师是年级副主任,忙得脚不沾地,却总抽空往训练场跑——举着手机给大家拍训练照发班级群,见蚊虫多,又悄悄带来两瓶花露水放在队伍旁。他总是对同学们说别硬撑,可他自己站在太阳下的时间,比我们还长。这正是四十七中“厚德、爱生、乐业”教风的写照。(高一3班贾钰涵)

教官们也藏着温柔。“他们每天只睡六个小时,训练时却精神得很,踢腿摆臂像尺子量过一样。”可谁要是脸色不对,教官总会悄悄递瓶水:“去树荫下歇会儿,身体是底子。”宿管阿姨每天准时叫醒睡眼惺忪的我们,查寝时会蹲下来帮我们扯平床单;食堂阿姨总把汤盛得满当当,笑着说“多吃点才有力气练”……“这些细碎的关怀裹着暖,让我想家的念头淡了,心里反倒落了个踏实。”(高一8班宋怡柔)

同学间的情谊更像春日的风。至今念着“有人帮我付餐费的暖,寝室里互相教叠被子的闹”;大家挤在宿舍里分享快乐,谁想家了就凑在一起讲笑话,“那些欢愉的劲儿,比啥都治愈。”(高一10班李子琪)

不止于训:藏在迷彩下的“第二课堂”

军训从不是单调的重复,学校早把“成长课”藏进了每一天。最难忘急救课:“跟着老师练心肺复苏,手指按得发酸也不肯停——原来‘救死扶伤’不是空话,是真能学会的本事。”国防教育讲座上,老师讲戍边故事时,台下的抽泣声混着掌声;《诗经》吟诵课上,“青青子衿”的调子漫过操场,古意与少年气撞得温柔。(高一3班张悦琪)

“还有防溺水游泳课!”眼睛发亮,“不光练了憋气,还学会了抽筋时怎么自救。”这些课堂外的技能,像颗颗星子,把军训的日子缀得亮堂。她说,班主任和教官的话总在耳边:“军训练的是骨,这些是填的魂。”(高一10班方圆)

未来三年,这段军训时光会是心底的光。我们会带着这股劲儿,把“仰望星空,脚踏实地”的校训揣进心里,往前走,不回头。毕竟,淬火后的青春,本就该这样亮。

审核:吕鹏飞 王辉