火热的“大一实习”:盲目“内卷”还是低成本试错机会?|鱼眼·观察

2025年暑假即将落下帷幕,大学生们纷纷收拾行囊,踏上返校旅程。然而也有不少大学生,刚刚“刷”完一段暑假实习经历后,在新学期来临之际,又将目光瞄准下一份实习机会。

羊城晚报记者采访发现,当前大学生实习呈现“低龄化”“内卷化”趋势,一些学生为了让简历变得更“好看”、找工作更有竞争力,热衷于获取多段实习经历;有学生将首次实习时间提前至大二甚至大一,“不错过任何机会”;还有学生为了对个人职业规划有更清晰认知,跨专业尝试多种的实习岗位……

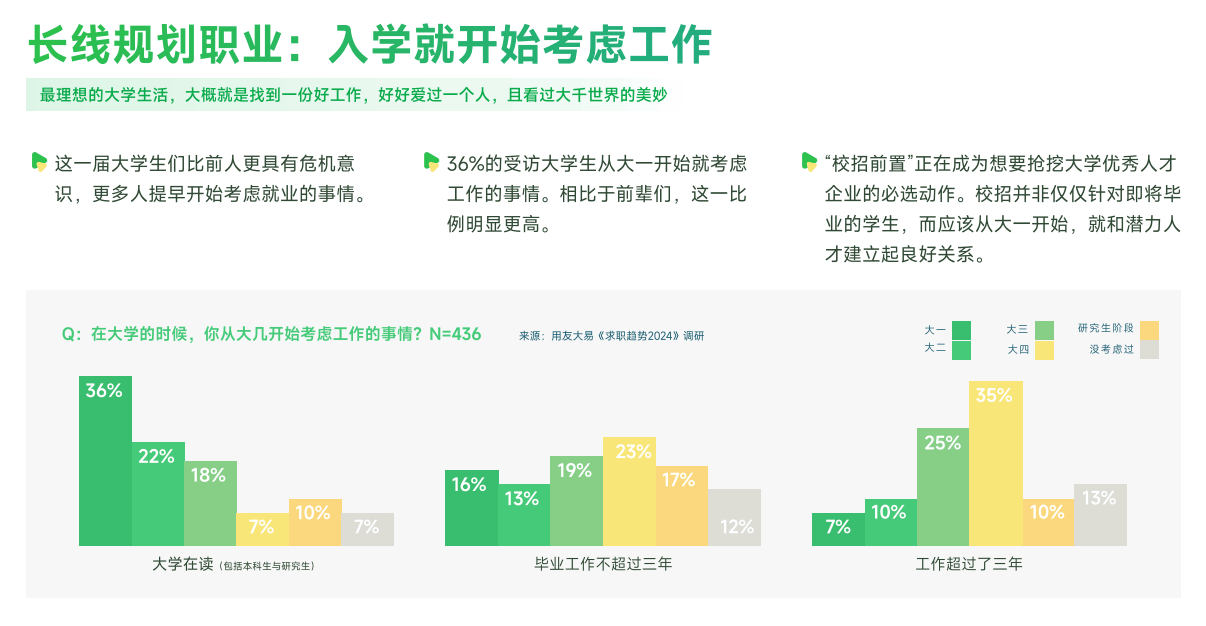

相关机构调查数据也显示,越来越多的学生将“就业准备期”提前,“从大一就开始找工作”的学生比例较往年明显升高,部分大学生更将实习重心从“广撒网”转向以匹配求职岗位为目标的“精准实践”。

大一暑假实习风靡,“全班一半人都去实习了”

“大一法学,前两天班长在群里发说暑假实习的接龙,我本来想应该有六七个同学去实习了,结果一半都去实习了。”在某社交媒体平台,一名大学生网友发帖称,在刚刚过去的暑假,自己所在班级30名同学,半数参加实习,“以前听说实习这两个字都是在大三、大四,现在发现大一就那么多人去实习。”

山东一所大学经济类专业即将升入大二的学生小杨告诉羊城晚报记者,这种现象在高校并不少见,文科专业特别是经济相关专业,不少学生都早早开始寻找实习机会。“前些年大家都是大三甚至大四才开始实习,大二实习就有竞争优势,后来大二实习的人多了,又开始‘卷’大一。我们班有同学大一寒假就已经在实习了,大学才刚刚读了一个学期。”

“有条件的话最好可以从大一开始实习,实习是用人单位筛选简历的一项关键因素。”今年新入职深圳一家科技企业的小叶表示,她本科同学很多都有大厂实习的经历,“后来他们工作找得都不错,有不少比我研究生同学找的工作要好。没有‘能打’的实习经历的话,只靠文科硕士文凭不太够用。”

2025年初,智能化招聘管理企业用友大易发布的《2025职场新生代年度趋势报告》显示,36%的受访大学生从大一开始就考虑工作的事情,这一比例较“前辈们”更高,这一趋势甚至倒逼用人单位作出改变,“校招前置”正在成为想要抢挖大学优秀人才企业的必选动作,校招不再仅仅针对即将毕业的学生,而应该从大一开始就和潜力人才建立起良好关系。

智联招聘《2024大学生就业力调研报告》显示,高达78.4%的应届生至少拥有一段实习经历。前程无忧的一项调查也表明,47.4%的受访在校大学生早在大一、大二就开启了实习经历,实习低龄化趋势明显。

有人为了“攒履历”,有人认为能“试错”

教育部、人力资源社会保障部公布数据显示,2025届高校毕业生规模预计达1222万人,再创历史新高。

面对当前的就业形势,不少大学生把实习作为进入职场的第一站,以求获得工作经验和锻炼就业技能。一些用人单位在招聘时,也倾向于有实习经历的大学生。

“现在校招,应届生简历那么多,我们会优先看实习经历,特别是跟岗位匹配的核心项目的实习经验,能快速判断能力是否达标。”珠三角地区一家民营企业的人力资源负责人表示,“学校和在校成绩代表的是求职者的学习能力,实习代表的是工作能力,相比较而言,我们更需要能直接上手的人。”

有大学生在互联网平台分享不同领域用人单位对求职者实习经历的偏好,其中互联网行业最看重“项目落地经验”,能说清“用什么方法解决什么问题”最加分;制造业偏爱“工厂实习经历”,懂生产流程比成绩更重要;金融行业认“头部机构实习”,哪怕只是打杂,也能证明你的“行业准入资格”。

也有大学生表示,实习的目的是“近距离接触职场”,从而确定自己未来是否合适从事相关工作,相比较毕业以后再频繁换工作,实习的“试错成本”明显更低。

“我马上就大四了,现在总共有四段实习经历,在银行、大型国企和媒体都实习过。我也不知道未来该做什么的,也拿不定主意,所以就尝试在不同的单位实习。”2025年暑假,小吴在广州一家科技企业实习,她告诉记者,相比较学习经验和技能,自己更看重“工作体验”。

小吴说,以前他坚定认为自己会选择直接就业,现在有些动摇了,“家人以前一直劝我考公或者考编,我都是拒绝的,不想从事一份‘一眼看到头’的工作。现在看来考公考编也不错,起码有一个相对安稳的就业环境。”

鱼与熊掌不可兼得,实习岗位选择需“避坑”

《牛客2025春季校园招聘白皮书》预测,2026届毕业生预计增至1300万左右。C9高校最新公布的2024届毕业生流向数据分析显示,C9高校本科升学深造率三年连涨至77.5%,直接就业比例收缩至22.5%,折射出就业市场高薪岗位缩编与学历内卷的叠加效应。

这种“压力”传导至学生个体,“尽早开始实习”和“尽可能多实习”成为大学生们普遍选择。然而实习并非全是“好处”。甚至有不少大学生以“过来人”的身份在社交媒体平台账号发布各类“避坑指南”,诸如盲目追求“大厂光环”,去了才发现只能做些打印复印的打杂活,简历写不出亮点;实习时间太短,刚熟悉业务就离职,学不到核心技能;专业所学与目标岗位不匹配,浪费时间还没帮助等。

更有家长担心“鱼和熊掌不可兼得”,学生如果因就业焦虑或盲目跟风过早把主要精力投入到实习中,可能无法平衡好学业与实习之间的关系,忽视本专业知识的系统学习,导致“根基不稳”,并且助长了功利心态,将职业选择简化为“履历竞赛”。

中国劳动关系学院劳动关系与人力资源学院副教授、劳动关系系主任孟泉在接受工人日报采访时指出,大学生“过度实习、过早实习”的问题反映出两个方面的矛盾。一方面,高校人才培养效果与用人单位实际人才需求之间的不匹配。不少毕业生在工作岗位中的胜任力无法与岗位高度匹配,导致用人单位要付出更多的培训成本才能获得合格人才。另一方面,一些大学生所学专业知识与未来就业的工作之间的错配矛盾。不少高校毕业生认为本专业未来对口就业的可能性较小,还不如积累实习经验,未来或许更容易获得工作机会。

孟泉建议,破解大学生“超前实习”现象,需要各方共同努力。首先,高校要将培养人才的重点从知识导向转变为能力导向,杜绝“讲水课”,增强学生学习中的获得感。其次,要积极推进复合型人才与实践型人才的培育工作,引进实务专家共建课程,帮助学生做好职业规划。再次,政府及相关部门也应强化监管责任,引导和督促用人单位为实习生营造安全、友好的实习环境,同时,不要为了获得低成本的劳动力甚至免费劳动力,制造焦虑、引导学生过早实习,破坏高校教育的完整性。

文|记者 张文