江苏大学是“双一流”热门增选院校吗?实力与潜力并存的“热门候选”!

江南的秋意里,总藏着学府的书香与锐气。在镇江这座兼具历史底蕴与创新活力的城市,江苏大学已悄然走过二十余载合并发展之路,却始终带着百年办学积淀的沉稳。从1902年三江师范学堂的文脉延续,到2001年三校合并组建的全新启程,这所江苏省与教育部、农业农村部共建的高校,早已在工科与农学的交叉领域烙下独特印记,更成为无数考生心中“实力与潜力并存”的报考选择。

若细究江苏大学的“底气”,首先藏在它扎实的办学根基里。校园占地3000余亩,120万余平方米的建筑里,不仅有藏书330万册的图书馆、总值15.3亿元的教学科研仪器,更有1所三级甲等附属医院为医学发展保驾护航;98个本科专业覆盖12大门类,从农机工程的“老本行”到临床医学的“新势力”,江苏大学无论在哪个领域都拥有一席之地。

而让江苏大学跻身“双一流”热门讨论的,更多是它在学科领域的硬实力。

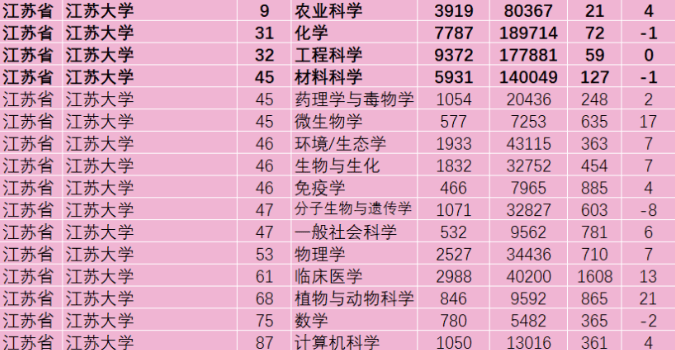

16个学科进入ESI全球前1%,其中农业科学、工程学、化学、材料科学4个学科更是闯入全球前1‰,农业工程学科在教育部学科评估中获得A-,可以与浙江大学等顶尖高校同台竞技,这样的学科实力在省属高校中并不多见。

而且,江苏大学拥有2个国家重点学科、11个江苏高校优势学科的支撑,让其在“工中有农,以工强农”的特色赛道上越走越稳。对考生而言,这样的学科实力意味着更优质、更全面的教学资源,无论是想深耕农机、车辆等传统强项,还是瞄准计算机、临床医学等热门领域,都在江苏大学能找到适配的成长路径。

除了学科实力,还有科研领域的不断突破让江苏大学的“潜力值”不断攀升。16项国家级科技成果奖、3项何梁何利基金科学与技术创新奖、3项中国专利奖金奖......这些荣誉背后,是国家水泵及系统工程技术研究中心等国家级平台的持续发力,也是该校与镇江共建国家大学科技园、推动产学研转化的务实探索。

从服务农业现代化的农机装备技术,到助力绿色发展的催化膜研究,再到惠及民生的食品加工创新,江苏大学的科研始终贴着“国家需求”与“行业痛点”,这种“把论文写在祖国大地上”的风格,也让学生能更早接触真实科研项目,在实践中积累竞争力。

如今,当“双一流”扩容的话题备受关注,江苏大学凭借鲜明的学科特色、过硬的科研成果与优质的人才培养,成为不少人眼中的“热门候选”。但对考生而言,这所学校的吸引力,或许不止于“潜在的双一流身份”,更在于它始终保持的务实与进取:既有百年文脉的厚重,又有面向未来的活力;既能让学生在优势学科中深耕,又能为多元发展提供广阔平台。选择江苏大学,或许就是选择一所能与自己共同成长、并肩向前的高校。