当清华向哈佛学习“慢下来”,才发现好奇心多么重要

哈佛的“求真”与清华的“求快”之间,隔着一本《激进的好奇心》

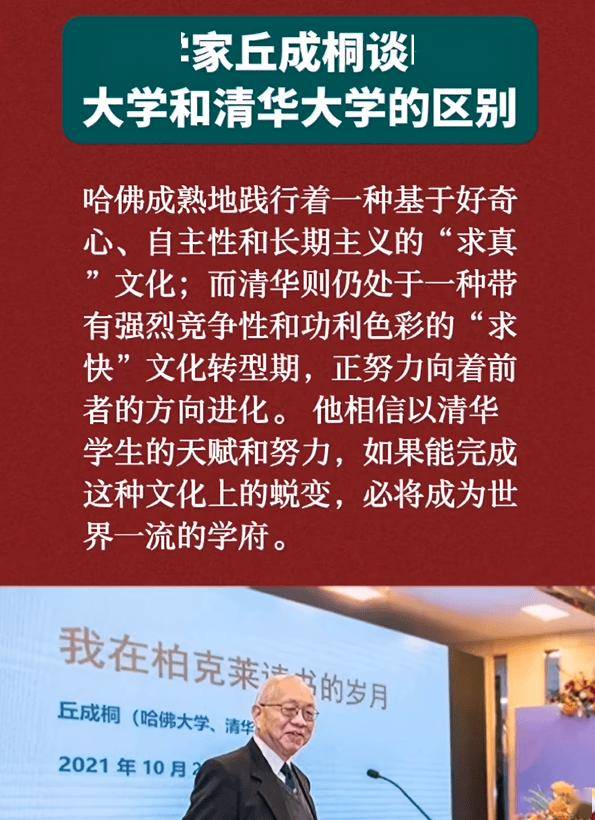

数学家丘成桐曾一针见血地点出哈佛大学与清华大学的区别:哈佛成熟地践行着一种基于好奇心、自主性和长期主义的“求真”文化;而清华则仍处于一种带有强烈竞争性和功利色彩的“求快”文化转型期。

这位数学大师相信,以清华学生的天赋和努力,如果能完成这种文化上的蜕变,清华必将成为世界一流的学府。这段评价不仅揭示了中美教育的差异,更指向了一个现代社会的核心问题:当我们的教育和工作越来越注重效率和短期成果时,我们是否正在丢失最宝贵的东西——好奇心?

(图源网络,侵删)

“求快”文化的代价

丘成桐教授指出的“求快”文化,不仅仅存在于清华大学,而是渗透在整个现代社会。我们追求快速答案、即时满足、短期回报,在KPI里狂奔、在短视频里迷失。

这种文化带来了显而易见的效率,却也让我们付出了巨大代价:深度思考能力的衰退、创新能力的匮乏和情感联结的减弱。微软的研究数据显示,人类注意力持续时间已从12秒降至8秒,这种“时间数字化”正在摧毁我们的创造力。

正如丘成桐所观察到的,即使是最优秀的教育机构,也难以避免这种功利主义的侵蚀。当教育变成了一场竞争,学习变成了记忆答案的竞赛,我们离真正的“求真”精神就越来越远。

好奇心:人类最后的防线

在这个算法替代思考、数据淹没情感的AI时代,好奇心已成为人类对抗同质化、重构想象力的最后防线。它不是小孩的专利,而是成年人最该保留的‘叛逆’。

(图源网络,侵删)

塞思·戈登伯格在《激进的好奇心》中一针见血地指出:“当AI如潮水般席卷生活,好奇心却成为这个时代最稀缺的资源。”这个世界变得越来越复杂,我们熟悉的答案正在快速失效。以前能解决问题的方法,现在可能是新问题的根源;以前被奉为真理的经验,现在可能成了思维的枷锁。

乔布斯堪称质疑式学习的杰出典范,他证明了保持追问比记住答案更能掌控未来。这种学习模式强调,我们不应将知识视为固定不变的资源,而应视其为持续不断的探索进程,这正是终身学习理念的有力践行。

从“求快”到“求真”的蜕变路径

《激进的好奇心》为我们提供了一条从“求快”文化向“求真”文化转型的路径。作者通过苹果、谷歌、迪士尼等顶尖企业的变革案例,为读者提供了可参考的方法论与工具箱。

书中提出的“慢时间管理法”直击现代人的效率焦虑——通过“主动休息”和“无干扰深度工作”来提升决策质量;借鉴“森林浴”“一起散步”等自然疗法,替换工作场景,重新获得活力和能量。

戈登伯格还提出了“反学习”的概念,即主动打破已有知识、习惯或思维模式,为接纳新信息、适应新环境创造条件。这种方法对于正处于文化转型期的组织和个人尤为重要,正如清华向哈佛学习的过程,本质上就是一种“反学习”的过程。

学会倾诉:重建对话的艺术

丘成桐所描述的哈佛文化中的“自主性和长期主义”,在《激进的好奇心》中找到了回声。书中深刻指出:“好奇心的最大威胁是对话的消亡。”

我们生活在一个比以往任何时候都更容易取得联系,却感觉更孤独的社会。“我们不再倾诉”不仅仅是一首流行歌曲的名字,更是这个时代的写照。我们正在放弃我们的语言、我们的工具和我们的空间来显示我们的仁慈——看着对话的消亡,就像看着火车失事的慢动作画面一样。

这种对话能力的衰退直接影响了我们的思考质量和创新能力。当我们不再能真诚地交流,我们的思想就开始变得贫瘠,而好奇心正是在这种贫瘠的土壤中逐渐枯萎。

《激进的好奇心》敢于提出问题,积极参与每一次有意义的对话,不断拓展认知半径,以唤醒我们久违的好奇心。

从哈佛与清华的文化差异,到《激进的好奇心》提供的解决方案,我们看到在这个快速变化的时代,真正可持续的竞争优势来自于好奇心、对话能力和长期主义。

丘成桐教授对清华的期望——完成从“求快”到“求真”的文化蜕变——其实也是对每个人的期望。而《激进的好奇心》恰恰为我们提供了实现这种蜕变的工具和方法。

好奇心不是小孩的专利,而是成年人最该保留的‘叛逆’。保持追问,比记住答案更能让你掌控未来。在这个充满不确定性的时代,让我们一起拥抱激进的好奇心,把现在活成未来的起点。

因为我们此刻的选择,就是未来的模样。