我们要给学生什么样的人生——写在《教育家》杂志创刊十周年之际

一路跋涉,一路向前。

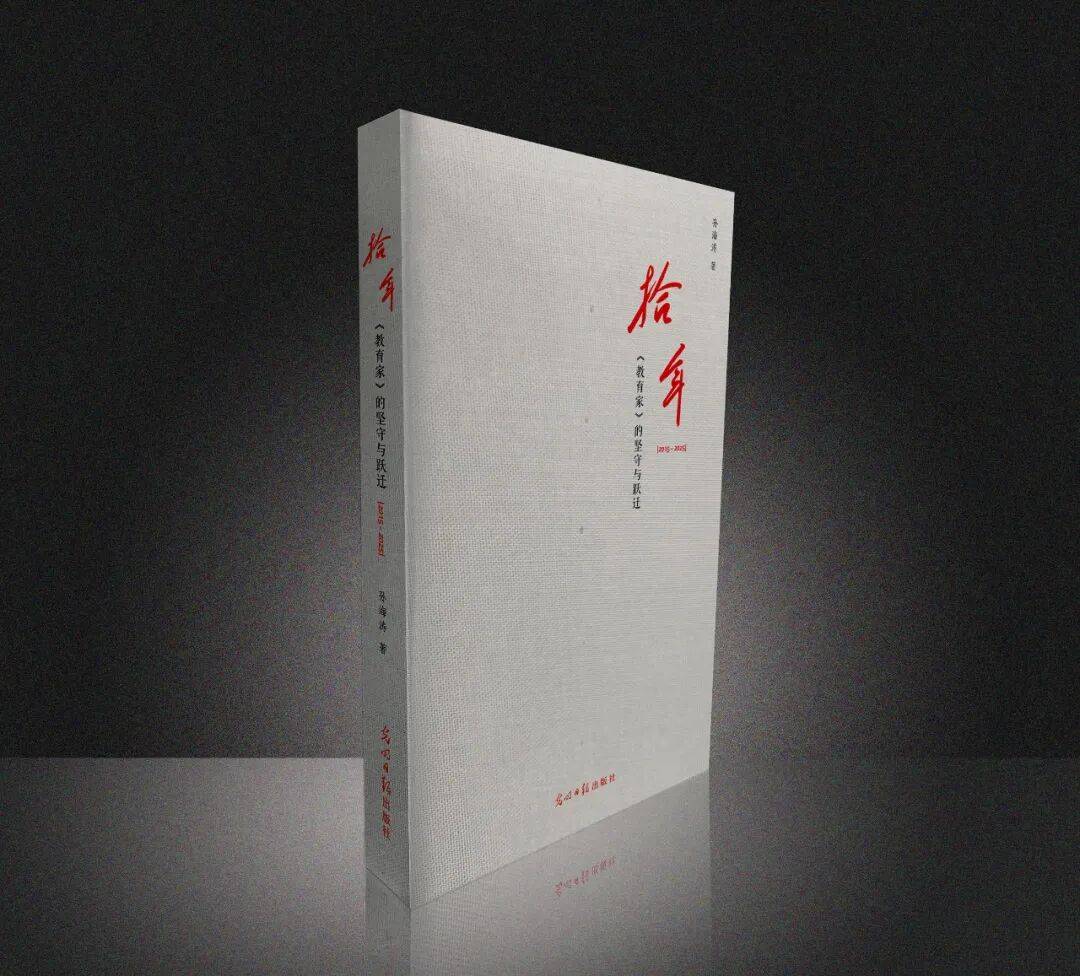

十年,《教育家》在激烈的媒体竞争中一路突围,不断拓宽传播渠道,革新内容的呈现方式,实现正能量与大流量双向奔赴。从高质量的内容到高质量的服务,走出一条具有鲜明特色的高质量发展之路,赢得越来越多的关注与信赖。

感谢这个伟大的时代,敞开了多样的机会,激励我们去追梦、去奋斗、去创造,伴随中国教育的步履奋勇向前。这十年里,教室的黑板变成了交互屏,教师的红笔批改也换成了电子批注……我们始终在追问:在这样的变革中,我们要给学生什么样的人生?

十年前,智能手机尚未完全普及,人工智能还停留在实验室的论文里。如今,AI能写出媲美人类智能的文章,智慧课堂让偏远山区的孩子看见南极的冰川,但技术从来不是教育的终点。就像我们曾报道过的那位乡村教师刘文宪,他用一个废旧的大饮料瓶、一个由积木拼装组成的“发射塔台”、四块不足10平方厘米的太阳能电池板、几圈电线……组装成的“飞船”勾勒出孩子触摸天际的向往,点亮了山里孩子的梦想。这十年我们见证的,是技术从“工具”到“伙伴”的转变:它不能替代教育的温度,更不能消解教育的本质——我们要培养的,是能在算法中保持思考、在数据中坚守良知的人,是知道“为什么而学习”的灵魂。

教育改革的深水区,就在每一间教室里。这十年,“双减”政策落地让孩子们有了周末的足球场,核心素养培养让课堂多了思辨的声音,实施县域高中振兴行动进一步筑牢教育公平的基石。我们的记者深入基层调研,生动记录了内蒙古鄂托克旗的教育如何从“洼地”崛起成县域教育的“新地标”。成功的教育改革是让每个孩子都能在自己的节奏里找到价值。

十年里,我们最骄傲的是陪伴了万千教师的成长。我们曾收到一位乡村教师的来信,他说杂志上的一篇课堂案例,让他第一次在教室里感受到“教学相长”的快乐;我们也曾在培训会上,看见老师们捧着《教育家》杂志互相交流切磋。教育媒体的价值,从来不是“指导”,而是“赋能”。我们记录优秀教师的经验,让更多人看见教育的可能性;我们探讨教学中的困惑,让教师们知道自己并不孤单。因为我们深知,只有教师先成为“完整的人”,才能培养出“完整的人”——这是我们十年坚守的初心,也是未来不变的方向。

站在新的十年的起点上,我们依然在追问那个问题:

“我们要给学生什么样的人生?”

答案就在每一位教师的教案里,在每一间教室的晨光中,在我们为教育坚守的每一个日子里。未来十年,我们仍将与教师同行,用文字作为媒介,用思考照亮未来,传播有力量的思想,影响有追求的师者——因为我们坚信,好的教育,能让每个孩子都拥有“选择人生的权利”,拥有“创造幸福的能力”,这便是《教育家》真诚的应答,也是《教育家》不变的追求!

— END —

来源 | 本文系原创,作者 徐功明

朗诵 | 姚喜双,中国传媒大学教授、博士生导师

上一篇:博物馆里的“大思政课”开讲

下一篇:3盘水果每盘8个列式3乘8被判错