211官宣:学硕统考,取消!

盼望着,盼望着,十月要到了,考研的脚步近了……

就在无数学子埋头复习之际,不少高校也开始陆续公布新一年的招生相关事宜。对考生而言,这些消息既带来指引,也增添焦虑——谁都担心在这个关键时刻“出岔子”,打乱原本的备考节奏。

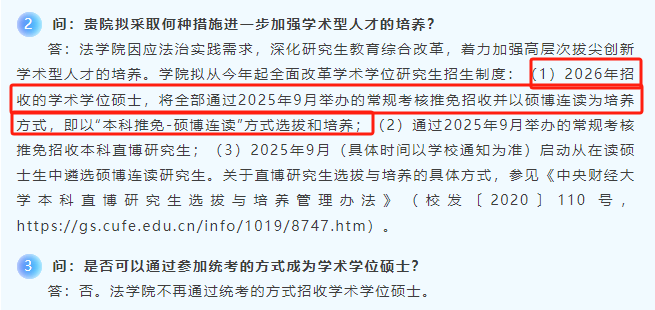

就在今年7月,中央财经大学法学院发布一则2026年硕士招生问答,其中明确表明,“2026年招收的学术学位硕士,将全部通过2025年9月举办的常规考核推免招收并以硕博连读为培养方式,即以‘本科推免-硕博连读’方式选拔和培养”。

图源:中央财经大学法学院

作为法学生的热门报考院校,中央财经大学这一通知的发布无疑引起了很大关注,“从前只见过缩招,没见过直接取消统考啊”。在这背后,正折射出当前高校研究生招录模式的一个重要趋势:学术型硕士日渐转向推免为主,而专业型硕士则逐渐成为统招的主流方向。

学硕推免化,专硕统考化

近年来,随着考研人数持续攀升,高校研究生招录与培养机制也在不断调整。报考规模的扩大加剧了选拔竞争,同时,高校也更加注重因材施教和分类培养,推动学术型与专业型学位教育走向更精细化的分工。分类培养,正成为普遍趋势。

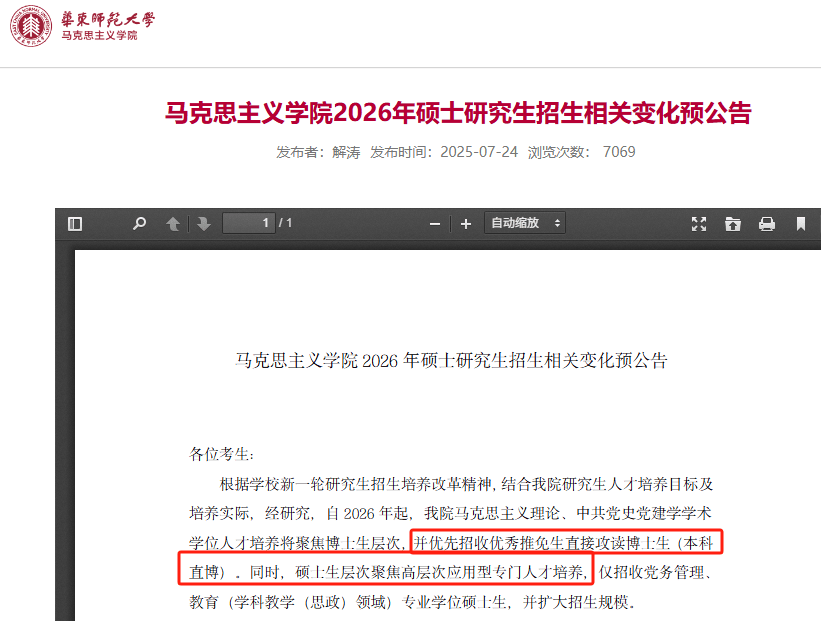

除了前文提到的中央财经大学,同在7月,华东师范大学的多个学院相继公布2026年硕士研究生招生相关变化预公告。其中明确提到:自2026年起,学院学术学位优先招收优秀推免生直接攻读博士生(直博);硕士生层次聚焦高层次应用型专门人才,招收仅专业学位硕士生(专硕)。

图源:华东师范大学

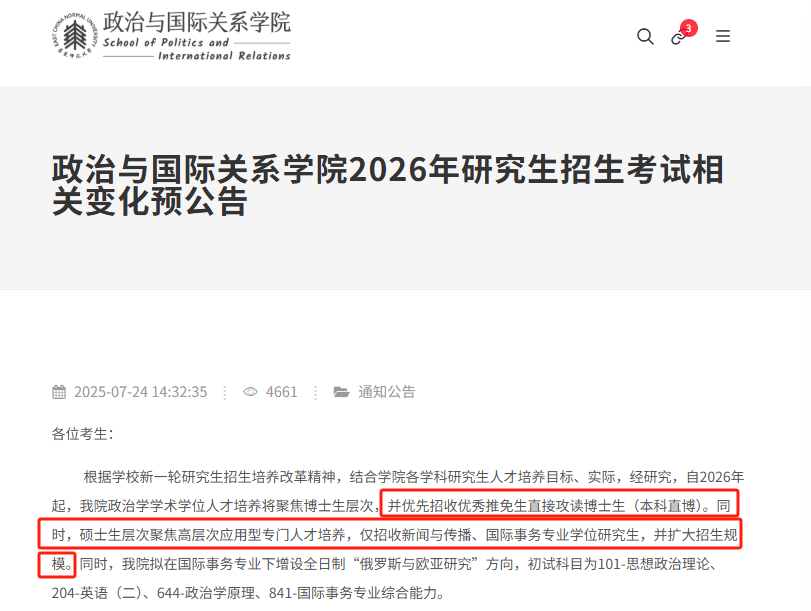

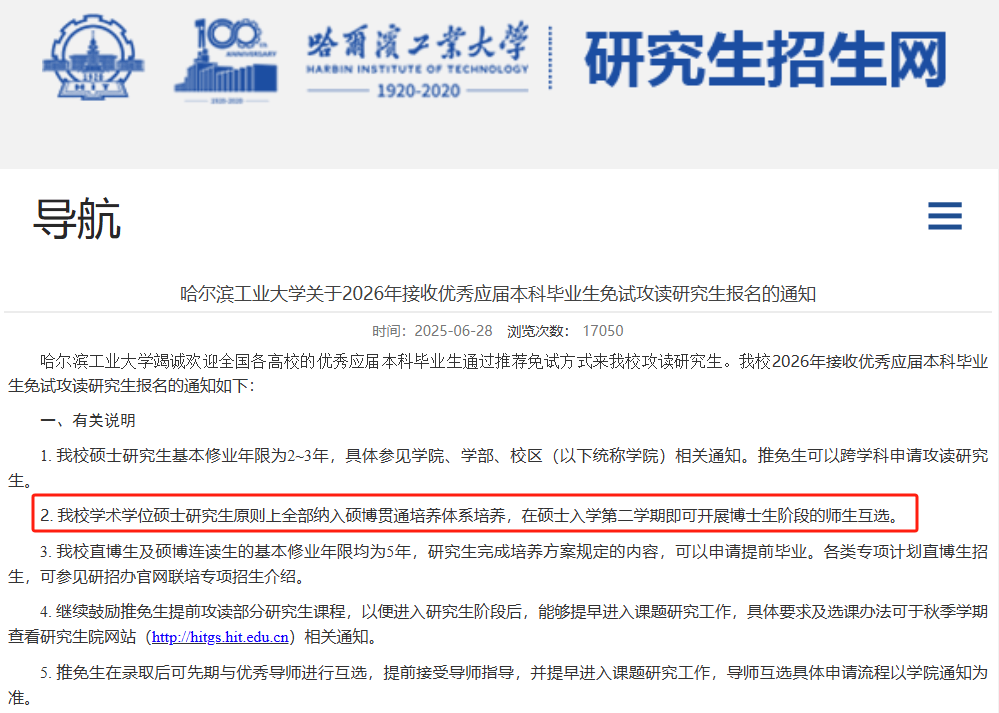

通过推免方式入学的学术型硕士生,通常优先进入长周期、研究型的培养轨道,纳入直博或硕博连读体系。哈尔滨工业大学在今年的招生通知中明确,2026年招收的学术学位硕士研究生原则上全部纳入硕博贯通培养体系培养,在硕士入学第二学期即可开展博士生阶段的师生互选。这也意味着,对学术型研究生的培养更强化科研连贯性,确保学术人才尽早沉浸科研环境、持续深耕。

图源:哈尔滨工业大学

学硕的培养更侧重科研和学术潜能,专硕则更贴近行业和岗位需求,这种分类不仅让学生的培养目标更加清晰,也让未来的发展路径更具有针对性。

今年,中央财经大学金融学院仍在持续扩招。尤其值得注意的是“金融”(025100)专业中的金融管理与金融科技(产教融合项目)方向,招生计划数从2014年的100名扩展到2025年的200名。按照培养方案,学生入学后的第一年在北京学习,第二年则赴广州中央财经大学粤港澳大湾区(黄埔)研究院开展产教融合实习实践,深入产业一线进行针对性学习,从而实现教育与产业的紧密对接。可见,不同于学硕,专硕的教育正越来越强调“人岗匹配”。

与此同时,高校在资源配置上也更趋向精细化,不是简单地扩大某一类硕士规模,而是结合学科优势和社会需求进行动态调整。在教室、实验室的研究方向则扩充学硕名额,而服务于“田间地头”的专业也不至于和现实脱轨。这样,在科研和产业的两端,都获得了相对稳定的人才供给,架起了一座平衡的桥。

从统考,到推免

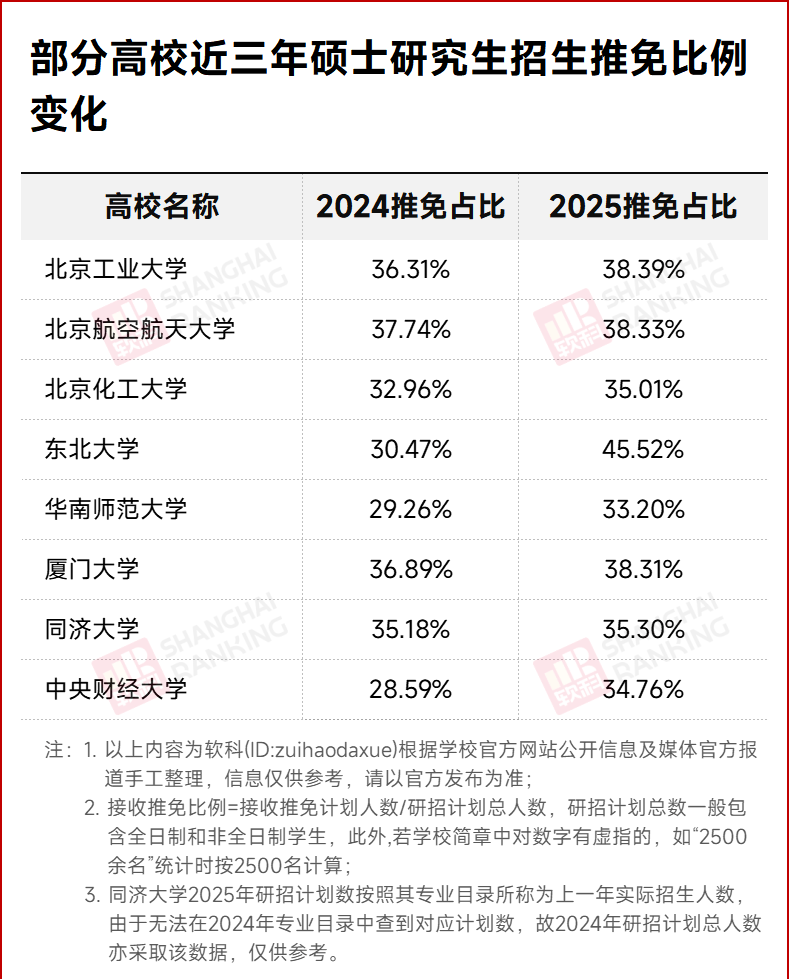

在学硕与专硕分类培养的大框架下,一个更宏观的转变正在发生:全国统一考试已不再是研究生招生的唯一“主赛道”,通过推荐免试入学的新生比例近年来持续攀升。高校,尤其是一流院校,正将越来越多的招生名额分配给推免生源。

东北大学近两年来缩招趋势明显,2024年总计划招生数为5103人,而2025年则缩减至4365人,整体招生规模的缩小,本就削弱了“上岸”的机会,而推免名额数又呈现着一条上升的曲线。2025年的推免人数比2024年增加了将近500人,这对准备统考的学生来说,竞争的激烈程度无疑被放大。

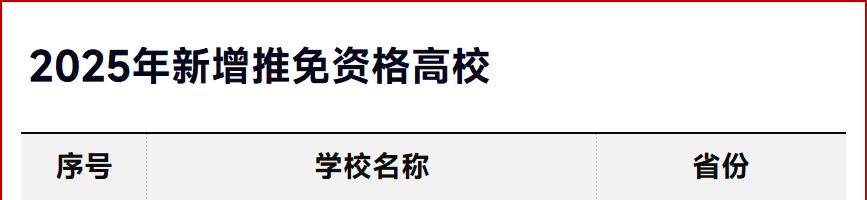

一边是学校推免名额的增加,另一边,有越来越多的高校获批了推免资格。截至目前,共有433所推免资格高校。

多年来,统考以其制度性、规范性和广泛认可度,成为硕士研究生招生的主渠道。

我国研究生统一招生考试自1978年恢复以来,逐步构建起一套相对稳定、公平的选拔机制。作为覆盖全国的规模化选拔方式,统考不仅为大批学生提供了相对平等的竞争机会,也凭借规范统一的考核模式,成为我国高层次人才筛选的重要环节。

在考试内容上,统考强调全面与基础并重。公共科目如政治、英语着重检测考生的基本素养与语言能力,而专业课则深入考查学科基础理论及初步研究潜力。从1981年起,研招考试明确划分为初试和复试两阶段。初试以笔试方式进行,侧重于对基础知识和理论素养的客观评价;复试则由各高校自主设计,更关注学术潜质、科研能力和综合表现。两者结合,既维护了考试的规范性和可比性,也保留了培养单位在人才遴选中的自主空间。

不过,全国政协委员、电子科技大学原校长曾勇认为,本科教育是大学的根和本,过长时间、过多优秀学生花费大量时间反复刷题准备考研,不仅造成了本科阶段知识体系的不完整和研究能力、实践能力、创新能力等缺失,影响本科人才培养质量,也成为研究生培养质量下降的潜在风险,甚至造成新的厌学状况以及进一步研究与创新的好奇心和兴趣缺失。

而从“推免”工作制度来看,推荐免试的学生经过了严格程序,对学习成绩、科研素质、志向目标等进行了综合考核,把好了高质量的研究生“入口”。对此,曾勇曾在2022两会期间建议,进一步提高“推免”比例,尤其是“双一流”高校的“推免”比例,可以使更多的优秀本科生从考研中解放出来,专注于完整的本科学习过程,尤其是研究型学习、挑战性学习和科研训练,提升本科和研究生培养质量。

此外,推免也越来越成为贯通本硕博培养的重要桥梁。尤其随着直博与硕博连读的普及,推免不仅能选拔优秀生源,还可提前将学生纳入长周期学术培养轨道,避免中间阶段的考试重复和方向断档,既缩短培养时间,也利于研究方向的持续与深入,是“一箭双雕”的选择。

所以,未来呢?

推免名额的增加一方面是学校的选择,另一方面也是大势所趋的结果。只是这样的趋势,对统考生来说未免有些残忍,名额变少,竞争加剧,在推免生早早锁定名额的同时,统考仿佛变成了一场真正的淘汰赛。

然而,对统考生而言,这条日益收紧的赛道也并非全无出路。与其在学术硕博的“淘汰赛”中不断内卷,越来越多的考生开始转换方向,选择报考专业学位硕士。专硕培养规模较大、更侧重职业能力和实践技能,且多以统一考试为主要招生方式,反而为统考生提供了更稳定、更明确的入场通道。

从长远来看,研究生招录改革仍在不断推进。早在2022年,第十三届全国政协委员、民革中央委员、东华理工大学原校长徐景坤就曾建议,将硕士研究生招生考试模式改为申请审核制。目前,“申请审核制”正逐渐成为我国“双一流”高校博士招生的主渠道。

或许未来,研究生选拔或将更注重对考生综合能力、专业匹配度和科研潜质的全面评估,而不仅仅是单次考试成绩。然而,虽然竞争的方式在变,但追求人才、公平与效率平衡的初衷始终不曾改变。