来,和孩子聊聊学校里最重要的事

文|弥小木

“我坚信,我们的学校正在造成严重的人才流失和社会损失:我们没有告诉孩子们他们是多么出色,他们的优势是多么宝贵——无论他们的物理成绩如何。”

这是《越学越起劲》里的一段话。

看到这段话的时候,想起了一位朋友的孩子。

朋友的孩子,在学校受了伤。家长赶到学校,见到老师的那一刻,老师对朋友说的第一句话是“都是因为你家孩子太调皮了。”

事实呢?

不是因为朋友的孩子太调皮而受伤,而是他被欺负了。老师做出这样的评判,只因为朋友的孩子相比动手的孩子成绩要差一些。

虽然这只是个例,但不得不说,孩子们大多数的校园生活,老师的评分标准更倾向于“成绩”。

《每个孩子都需要被看见》说:我们无法改变整个社会环境,无法左右文化和经济的趋势,但我们却可以在家庭或学校中承担起自己的责任,避免父母的责任过早被替代。

除了“成绩”,对孩子们来说,那些学校里很重要的事,老师没来得及分享的,家长来得及。

如何分享?

童书知道怎么办。

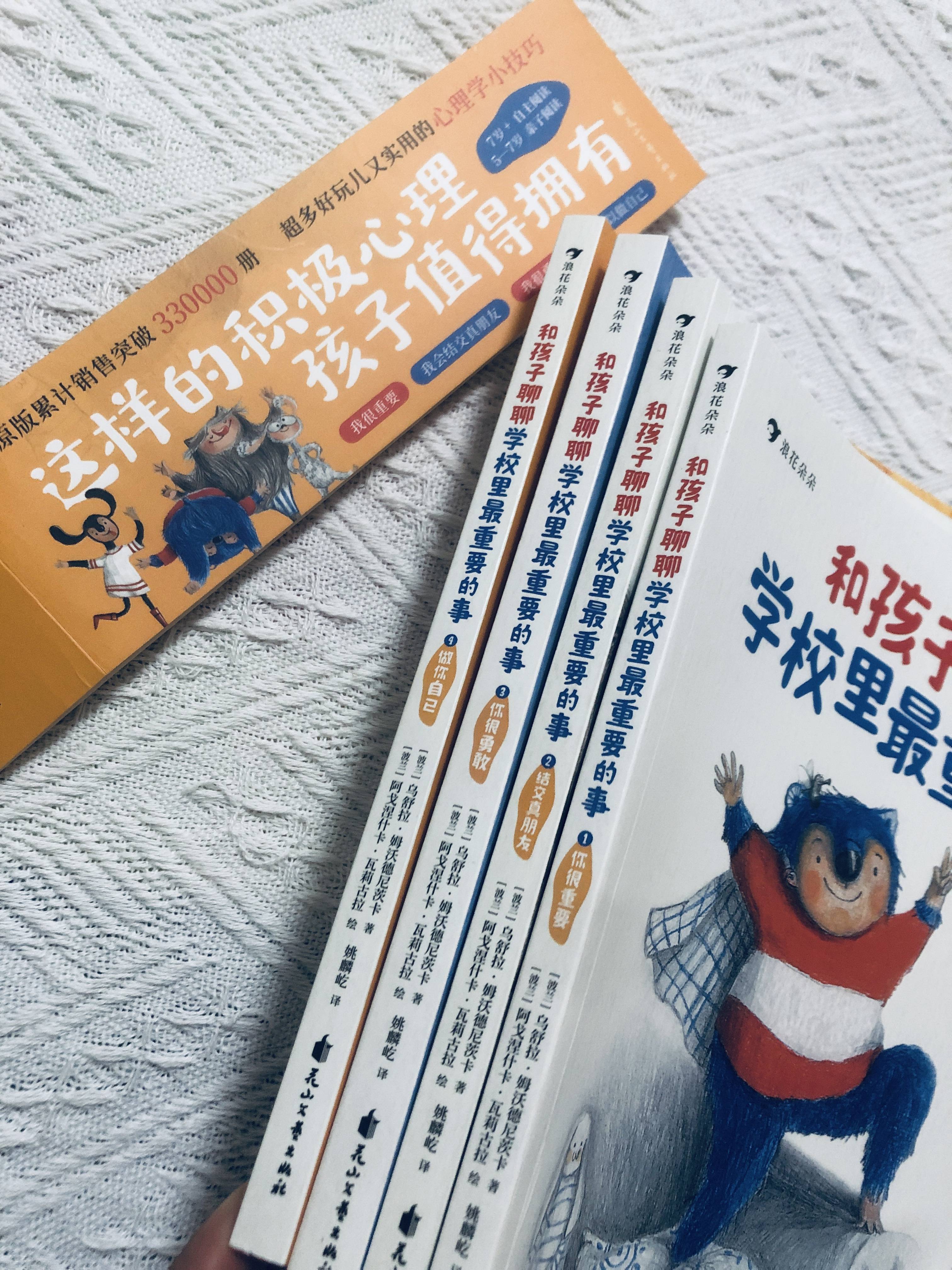

既有心理学背景,又是妈妈身份的波兰乌舒拉·姆沃德尼茨卡,将内容分享在了这套《和孩子聊聊学校里最重要的事》。

《和孩子聊聊学校里最重要的事》,一套4册:

- 《你很重要》

- 《结交真朋友》

- 《你很勇敢》

- 《做你自己》

给孩子一生的礼物

如果说,要给孩子选一份一生的礼物,你会选什么?

也许,没有什么比“自我肯定感”更合适的了。

什么是“自我肯定感”?日本的成田奈绪子下的定义是:实现“对己”与“对人”的协调统一,才是满分的自我肯定感。

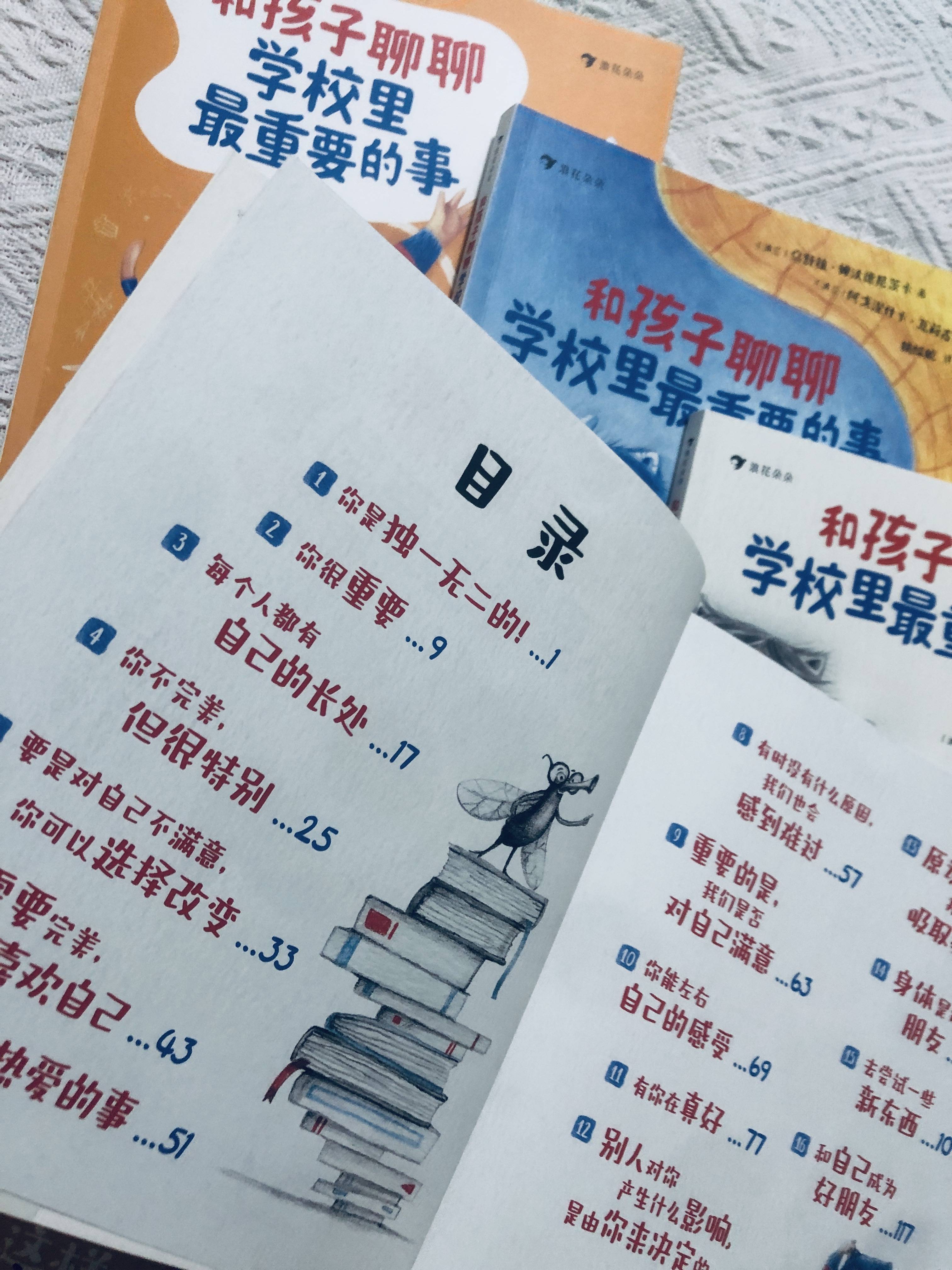

“对己”方面,《和孩子聊聊学校里最重要的事①:你很重要》做了很好的分享。

比如,要从心底觉得“我很重要。”

要“对自己满意。在做任何事的时候,都值得去关注自己的感受。”

“要是对自己不满意,你可以选择改变。但重要的是你愿意去改变,而不是被迫去改变。”

“来到这个世界,你存在于这个世界上,就是你最大的价值。”

《和孩子聊聊学校里最重要的事①:你很重要》的这些观念,不是干巴巴的说教,而是通过孩子熟悉的生活场景一一带出。

比如“我很重要”的观念,是因为主角毛毛没有被小伙伴邀请生日聚会而带出来。

“对自己满意”的场景,则是毛毛很高兴自己的画被老师表扬,相比老师的表扬,自己满意才是更重要的一件事。

有了生活场景的引入,孩子们阅读时,能更好地吸收、内化这些观念。

带着内化的自我肯定感,未来的人生路上,孩子们不管遇到怎样的挫折与困难,都会有更大的勇气去面对。

给孩子的未来助力

上面说的是“自我肯定感”的“对己”,还有“对人”。

“对人”,离不开“社交”。

孩子们的“社交”,重要吗?

致力于教育科学研究的约瑟夫·E.奥恩,在《教育的未来》里提出:“防御机器人”的教育模式应该培养我们作为人类所拥有的独特能力,这包括社交和情境智慧。

“社交和情境智慧”?

《和孩子聊聊学校里最重要的事》所分享的内容,不就是妥妥的“社交和情境智慧”范本吗?

比如《和孩子聊聊学校里最重要的事②:结交真朋友》里,毛毛觉得,小伙伴鹿鹿和平常不一起玩的菲菲说话聊天,就是对自己的“背叛”。面对这份“背叛”,毛毛除了生气,还能做什么?还能“主动地及时沟通。”

如何“主动地及时沟通?”可以“像铁姐们那样,开诚布公地聊聊。”

又比如《和孩子聊聊学校里最重要的事④:做你自己》里,毛毛因为和菲菲玩机器人游戏,哪怕上课了,为了遵守游戏规则,仍站立不动。

遇到这种情况,下次毛毛可以主动让“游戏结束”。

美国教育家杰西卡·莱西认为“童年的冲突处理,决定未来的交友能力”,而且,“童年时期的社交冲突,几乎涵盖了人际关系教育的全部内容,即便是失败也有其独特的教育意义。”

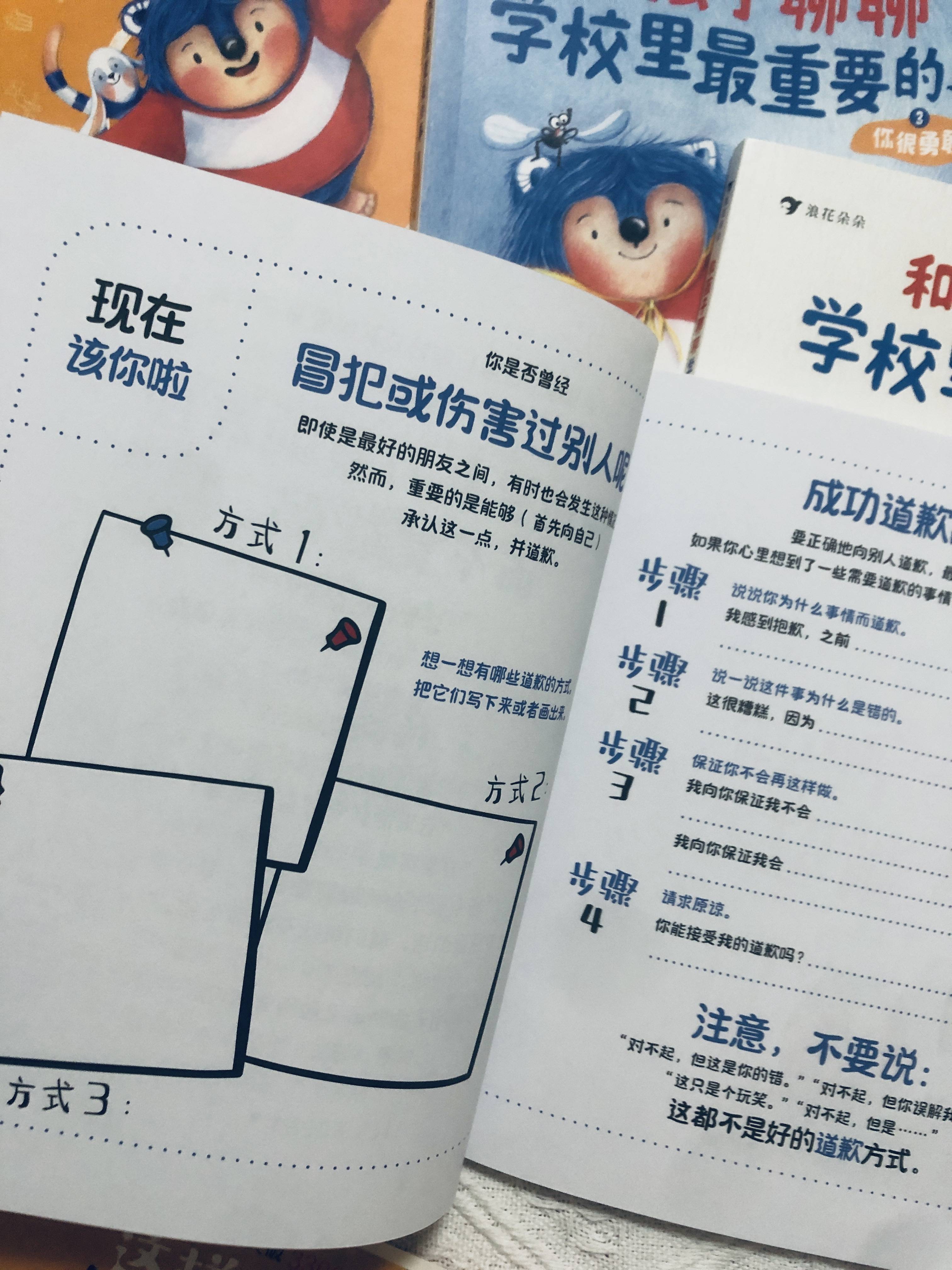

4册的《和孩子聊聊学校里最重要的事》,里面有很多的“社交和情境智慧”。而且这套书很贴心地给每一个“社交和情境智慧”,都加了一份“现在该你啦”的实践内容。

“知道”与“使用”之间,离不开不断的练习。孩子们可以从“现在该你啦”开始练习,慢慢过渡到真实的生活实践。

当有一天,孩子们把这些“社交”技巧应用到生活中时,将会收获杰西卡·莱西说的:当他在这个过程中知道了什么是有效的解决方法、什么是无效的方法时,他就会从中收获力量,从而以更充分的准备去迎接成年生活带给他的各种挑战。

给孩子的情绪安全感

《每个孩子都需要被看见2》认为“在孩子分享感受或努力解释自己的观点或体验时,我们要从情感上给予他们支持,让他们能感觉到我们是理解他们的,而不仅仅是告诉他们应该怎样做。”

我们以为我们给的回应,是对孩子的“理解”,很可能“理解”没有,“怎么做”倒是有。

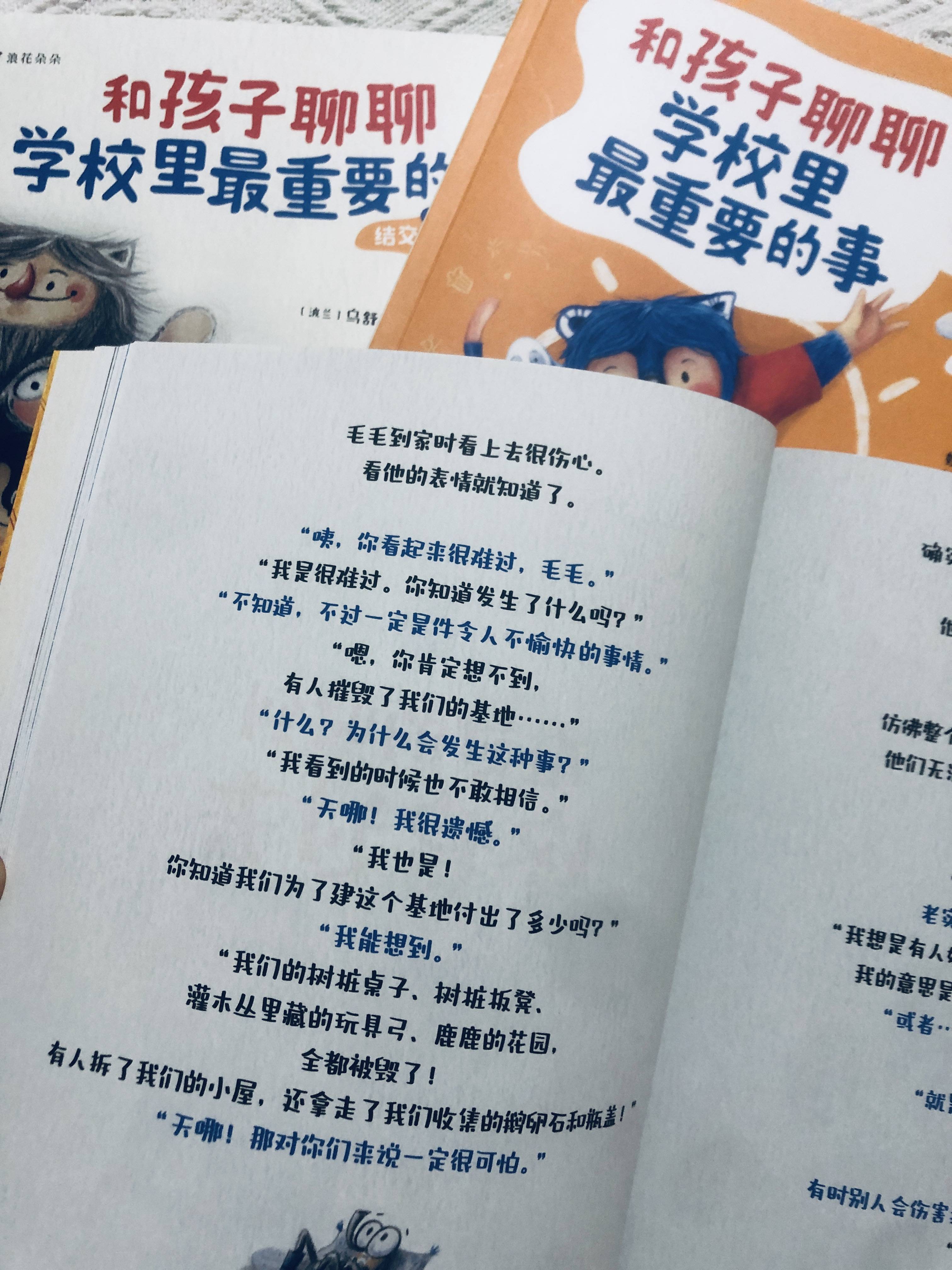

《和孩子聊聊学校里最重要的事③:你很勇敢》里有一个这样的场景:毛毛很生气有人摧毁了他们用树桩、玩具等搭建的基地。

看到这段,老母亲条件反射的回应是:没事没事,重新搭一个就好。

书中给的回应,可不是这样,而是——天哪!那对你们来说一定很可怕。

两者一对比,“理解”的差别是不是就出来了?

除了“语言”上的“理解”,书中还有“拥抱”的“理解”,有“指点”的“理解”。这些,都是实实在在对孩子的“理解”。

所有的这些“理解”,构筑了《每个孩子都需要被看见2》里提到的“情绪安全感”。

所谓的“情绪安全感”,“指内心不焦虑,处于一种平和的状态”。

有“情绪安全感”的孩子,他们的内心才“有空间接纳外界事物”。

《和孩子聊聊学校里最重要的事》里的每一个生活场景,都在示范如何给孩子构筑良好的“情绪安全感”。

写在结尾的话

《和孩子聊聊学校里最重要的事》,老母亲这两天看了好多遍。

越看,感触越多。

初看,觉得作者怕不是平行时空的自己吧?分享的很多场景,都是我家两娃真切经历过的。至于处理方式,当然是不同的。

再看,看的是书中大人与孩子的语言交流。

不得不说,这份语言交流的示范,是老母亲需要的。毕竟,在“理解”孩子这件事上,老母亲还有很大的成长空间。

《和孩子聊聊学校里最重要的事》特别适合亲子共读,不管孩子多大,里面的场景,都是孩子可能遇到的。

遇到了,就是一个成长的机会。

来吧,打开《和孩子聊聊学校里最重要的事》,和孩子好好聊聊,学校里最重要却不会教的那些事。

Hi~我是弥小木

过好当下最要紧~