2025年云南卷第17题诺丁汉这题,题干、答案均与事实不符的地方太多,属于瞎编乱造。

2025年云南卷第17题,题干与答案乍一看似乎是正确的,其实似是而非,纯属编造,与事实不符,不知道云南地理“专家”是怎么讲解这题的。

答案:

2025年云南卷:

17.阅读图文材料,完成下列要求。(16分)

诺丁汉地处英国内陆,冬季部分路段运输不畅,南部特伦特河局部河段多湍流。17 世纪末,该地成为煤、铁等矿产开采地和农具、五金等生产中心。18 世纪末开凿比斯顿运河(约 8.1 千米),19 世纪 30 年代修建铁路,运河沿岸逐步成为全球某类纺织品生产和交易中心, 20 世纪中期传统产业衰退。1988 年运河停运, 后经保护性开发, 运河功能发生转变。图 5 示意 20 世纪中期诺丁汉市工业区分布。

官方答案(来自市教研室,必须是官方的):

17(1)说明修建比斯顿运河的必要性。(6 分)

答案:煤、铁、农具五金等产品运输需求大;(2 分)

特伦斯河局部河段水流湍急,影响整条河流水运价值;(2 分)

陆路运输受季节影响大,运输效率低;(2 分)

17(2)分析纺织业集中分布在比斯顿运河沿岸的原因。(6 分)

答案:运河和铁路为原料采购和产品外销提供便利运输;

用水方便;工业基础好;有大量产业工人;

从题干和答案可以看出又在瞎编乱造了。

因为这题涉及的历史事件跨度大,要指证这题的问题需要很多资料,为了避免文章看上去凌乱,我就按题干文字的顺序和对应的官方答案,直接引用资料,来佐证这题是编造的。

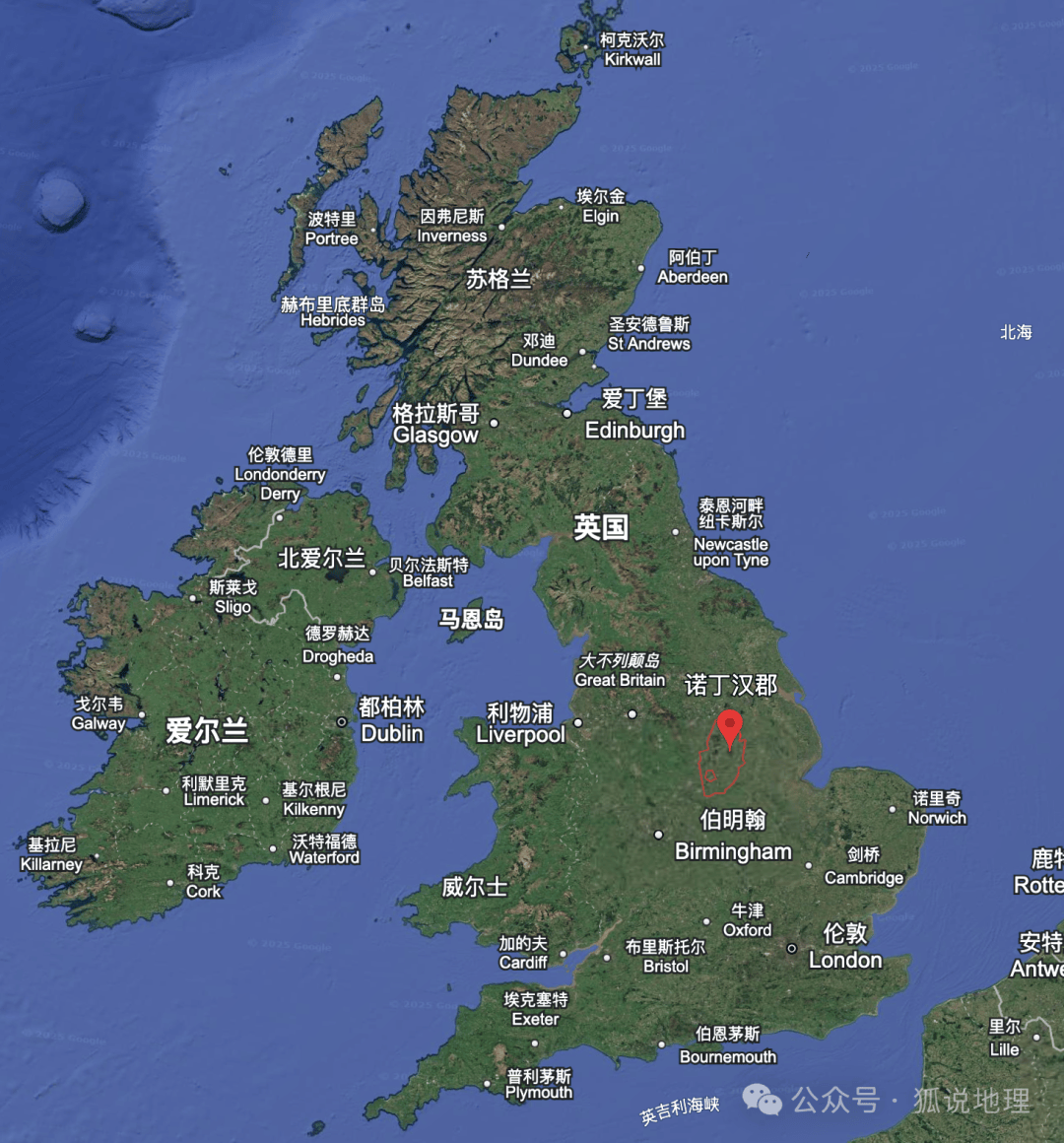

1、质疑如下:“诺丁汉地处英国内陆”,题干说的“诺丁汉“是指城市还是郡?诺丁汉(英语:Nottingham ),位于英国英格兰东米德兰区域诺丁汉郡,英格兰的单一管理区、城市、自治市镇,面积74.61平方公里,诺丁汉四周被诺丁汉郡包围,以南250公里(155英里)达伦敦,东南与诺丁汉郡行政总部西布里奇福德相邻。

题目里的诺丁汉是市还是郡,没有表述清楚。

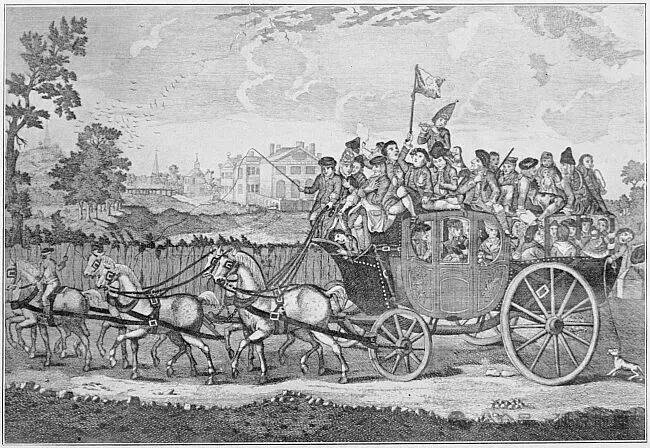

2、“冬季部分路段运输不畅”——对应答案是“陆路运输受季节影响大,运输效率低;(2 分)”

这个题干和答案给人的意思应该是除了冬季的其他季节陆路运输的运输效率还是挺高的,只是冬季运输效率低。

根据相关资料:

诺丁汉郡的煤田为该地区带来了巨大的财富,但当地公路的运输速度缓慢且成本高昂。18世纪90年代,运河热潮席卷全国,诺丁汉市民决心不失时机。

运河开凿之前的运输系统主要由沿海航运和马车组成,它们大多在泥泞的土路上艰难前行(尽管也有一些铺设路面的收费公路)。此外,少量的车辆也通过可通航的河流运输。17世纪,随着早期工业的扩张,这种运输状况令人十分不满。沿海航运和河运的局限性显而易见,马车一次只能运载一两吨货物。大多数道路状况不佳,暴雨过后常常无法通行。由于载重量有限,煤炭和铁矿石等必需品的供应有限,导致价格居高不下,制约了经济增长。一艘马拉的运河驳船一次可运载约30吨货物,比公路运输速度更快,成本却只有公路运输的一半。

主要原因是船只在水上运行的摩擦力小于马车在陆地上的摩擦力。即使冬季之外的其他季节,马车也比水运成本高。冬季雨季,道路泥泞,甚至中断了,就更难行走了。

而答案:“陆路运输受季节影响大,运输效率低; (2 分)”,给人的感觉是冬季运输效率低,其他季节还可以。其实不管哪个季节都低,冬季更低。也就是说在那个时代,马车运输效率总体比水运低。

英国17世纪的马车和道路

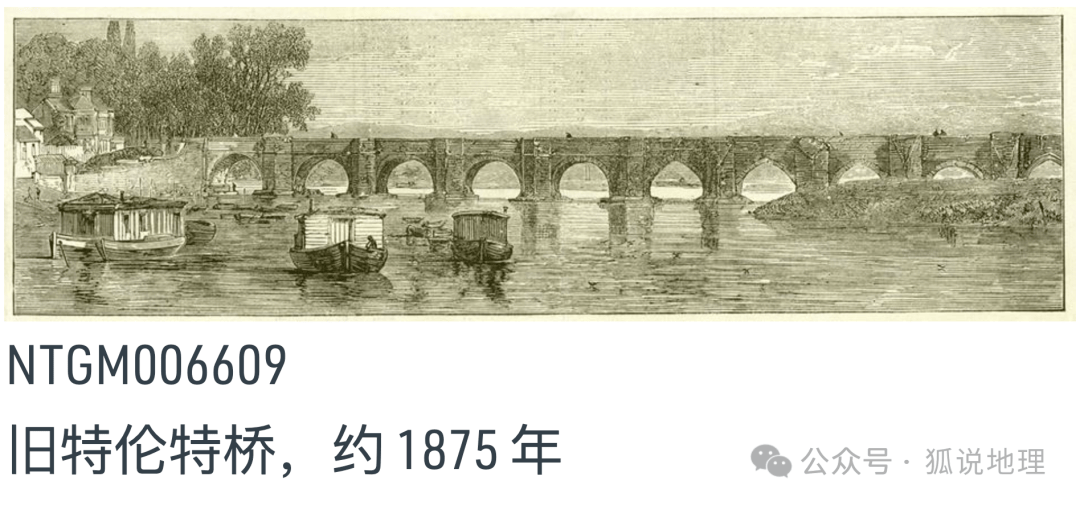

3、“南部特伦特河局部河段多湍流。”

“南部特伦特河局部河段多湍流”,这个“湍流”在《地学大辞典》中是指大气科学的词条。

“湍流”是“湍急的河流”的缩写?是“水流湍急”的意思吗?是表示河流多“急流险滩”吗?不知道出题人想表达什么,我只能靠猜测来理解题目。汉语成语:水流湍急,形容水势急速、流速迅猛的自然景象,多用于描述江河等水流的剧烈动态。该成语强调水流因地形陡峭或水量充沛而呈现冲击力强、奔腾不止的特征,常用于烘托自然环境的险峻或危险 。

那么特伦特河的真实情况是不是这样的呢?

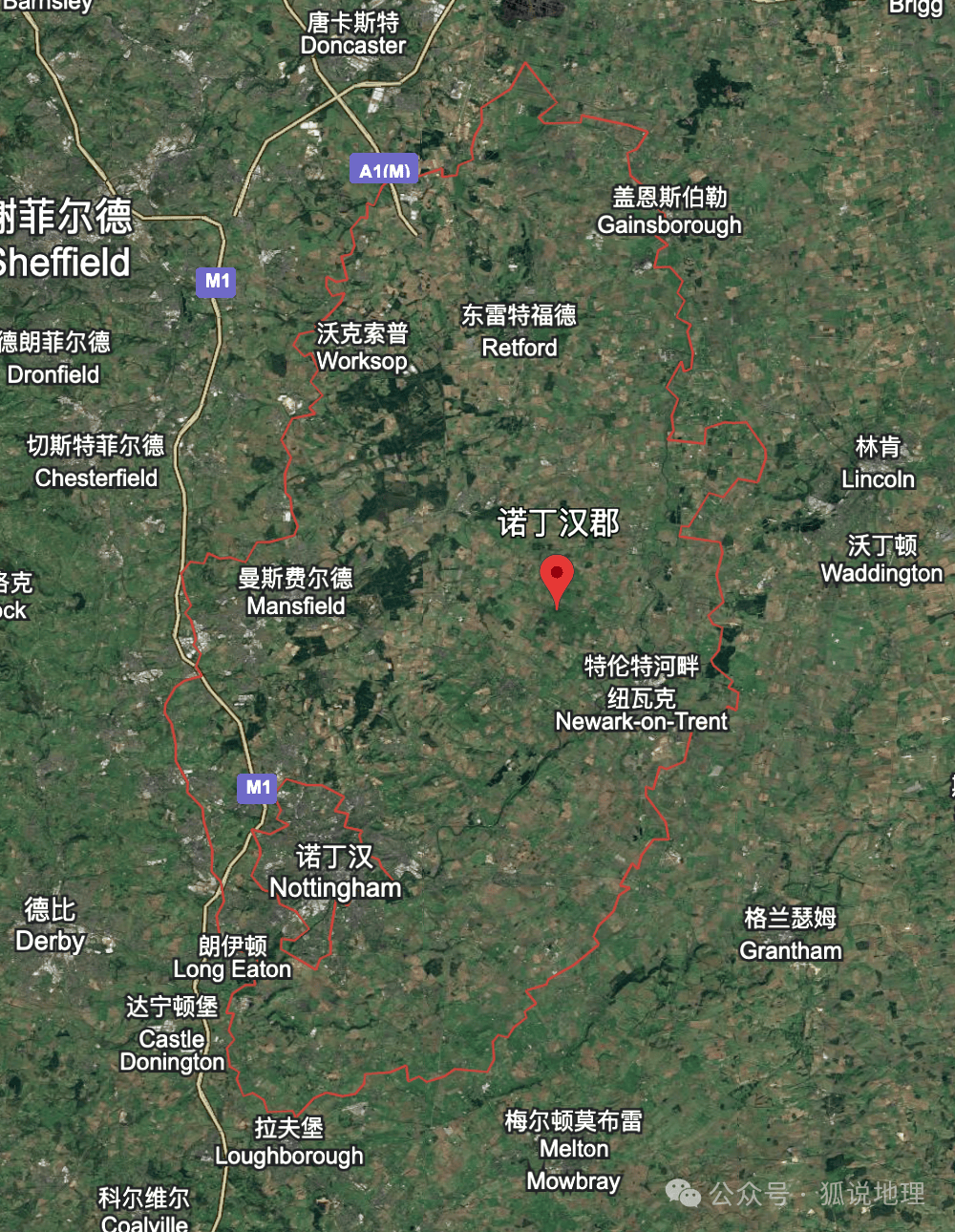

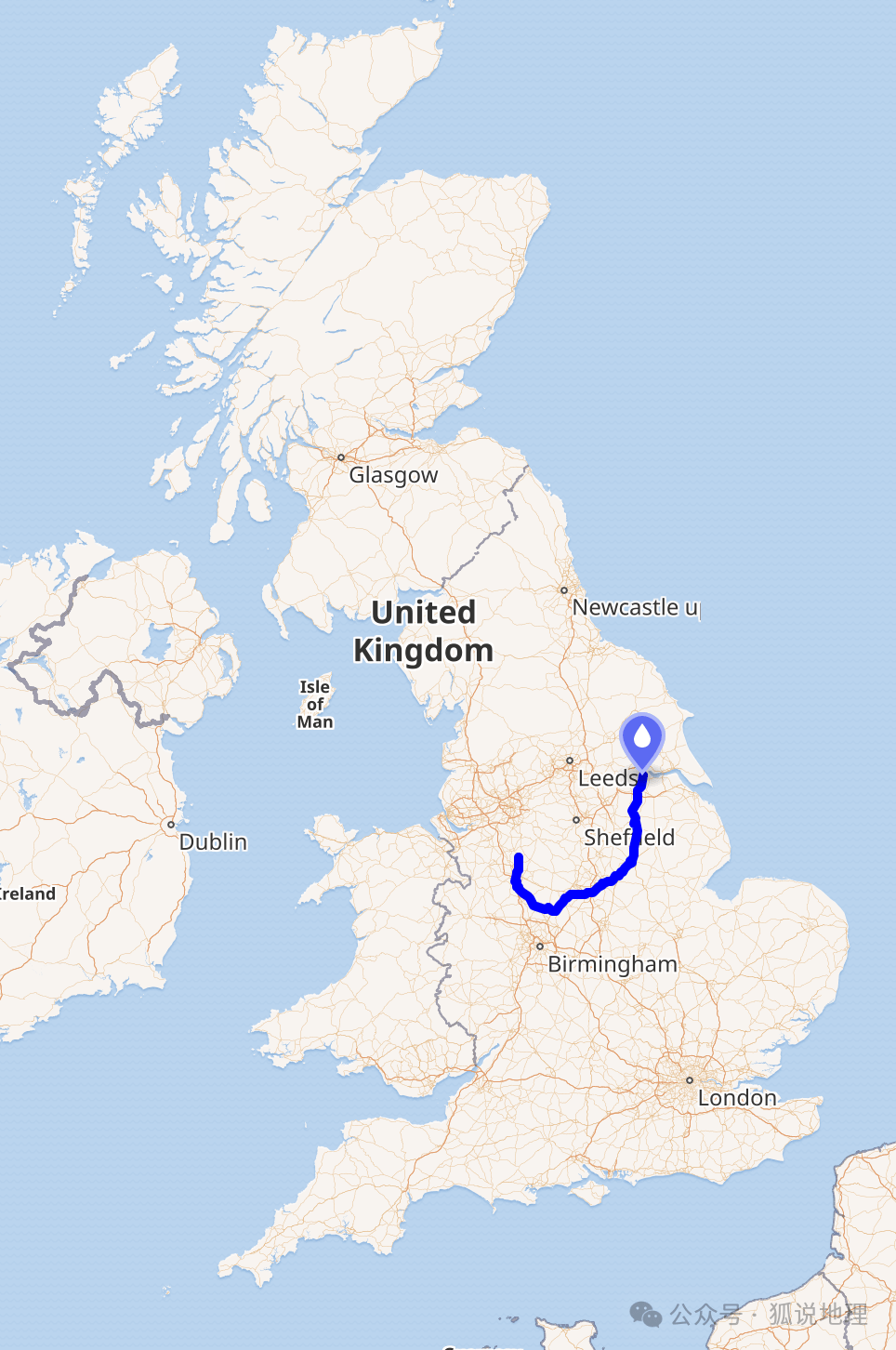

特伦特河流域:

相关资料:

“特伦特”这个名字可能源自一个罗马-不列颠语单词,意为“洪水泛滥”。这可能确实表明这条河流容易发生洪水。然而,更可能的解释是,这条河被认为是一条主要可以通过浅滩渡过的河流。“通过浅滩渡过”意思就是这条河流比较浅,人们大多数时候可以直接踩在浅滩上的石头过河。

汇合后,这条河转向东北,与索尔河汇合,然后到达诺丁汉郊区,在阿滕伯勒自然保护区附近与埃里沃什河汇合,进入诺丁汉郡。进入城市后,它流经比斯顿、克利夫顿和威尔福德郊区;在那里与利恩河汇合。到达西布里奇福德后,它从特伦特桥下流过,该桥靠近同名板球场,毗邻诺丁汉森林足球俱乐部的主场城市球场,直到到达霍尔姆水闸。

这条河道在历史时期发生了显著变化,在这方面被描述为与密西西比河相似,特别是在中游,那里有许多古老的曲流和截止环。一张旧地图上将雷普顿的一条废弃河道描述为“旧特伦特水道”,记录显示这曾经是主要的通航路线,河流在 18 世纪改为更北的航道。

与英国低地其他大型河流一样,特伦特河容易受到大西洋反复穿越盆地的缓慢低压天气系统造成的长期降雨的影响,尤其是在蒸发量最低的秋冬季节。这种结合会形成涝渍流域,任何额外的降雨都会对径流产生快速反应。1977 年 2 月就发生过这种情况,特伦特河下游发生大面积洪灾;

另一个气象风险,尽管发生频率较低,是与集水区积雪快速融化有关的。这可能是由于长时间寒冷期后气温突然升高,或与大量降雨相结合造成的。历史上许多最大的洪水都是由融雪引起的,但最近一次类似的洪水发生在1946-47年的严冬之后,1947年3月的降雨导致积雪迅速融化,导致特伦特河谷全境发生严重洪灾。

另一个极端情况是,长时间的低降雨量也可能造成问题。该河的最低流量记录出现在1976年的干旱时期,此前经历了1975/76年的干旱冬季。在诺丁汉测得的流量在8月底异常低,并预测干旱重现期超过一百年。1947 年 3 月 17 日至 18 日,特伦特河在诺丁汉漫过河岸。诺丁汉市及其周边地区大部分地区被淹,9,000 处房屋被淹,近百座工业厂房受灾严重,有些甚至淹没至一楼。

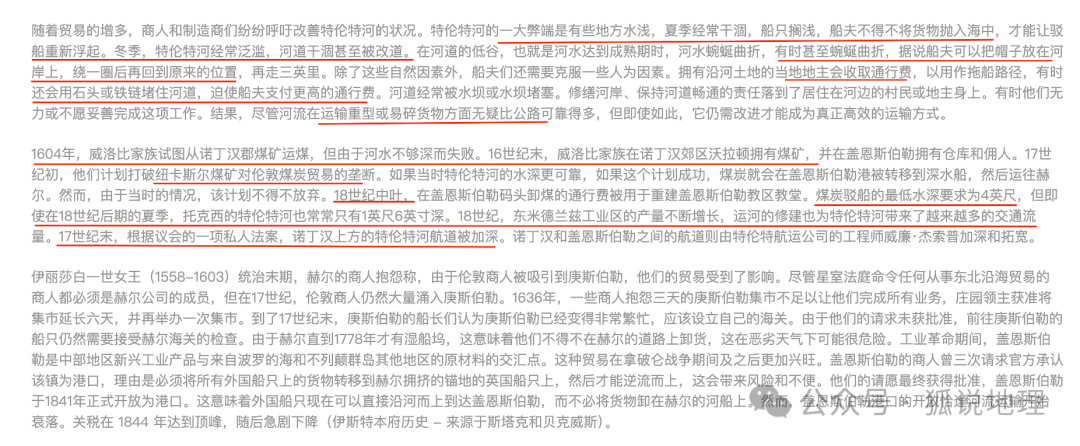

特伦特河的一大弊端是有些地方水浅,夏季经常干涸,船只搁浅,船夫不得不将货物抛入海中,才能让驳船重新浮起。冬季,特伦特河经常泛滥,河道甚至被改道。在河道的低谷,也就是河流达到成熟期时,河水蜿蜒曲折,据说船夫可以把帽子放在河岸上,绕一圈后再回到原来的位置。航行可能很困难,已经发生过多起船只搁浅事件。

1604年,威洛比家族试图从诺丁汉郡煤矿运煤,但由于河水不够深而失败。17世纪末,根据议会的一项私人法案,诺丁汉上方的特伦特河航道被加深。

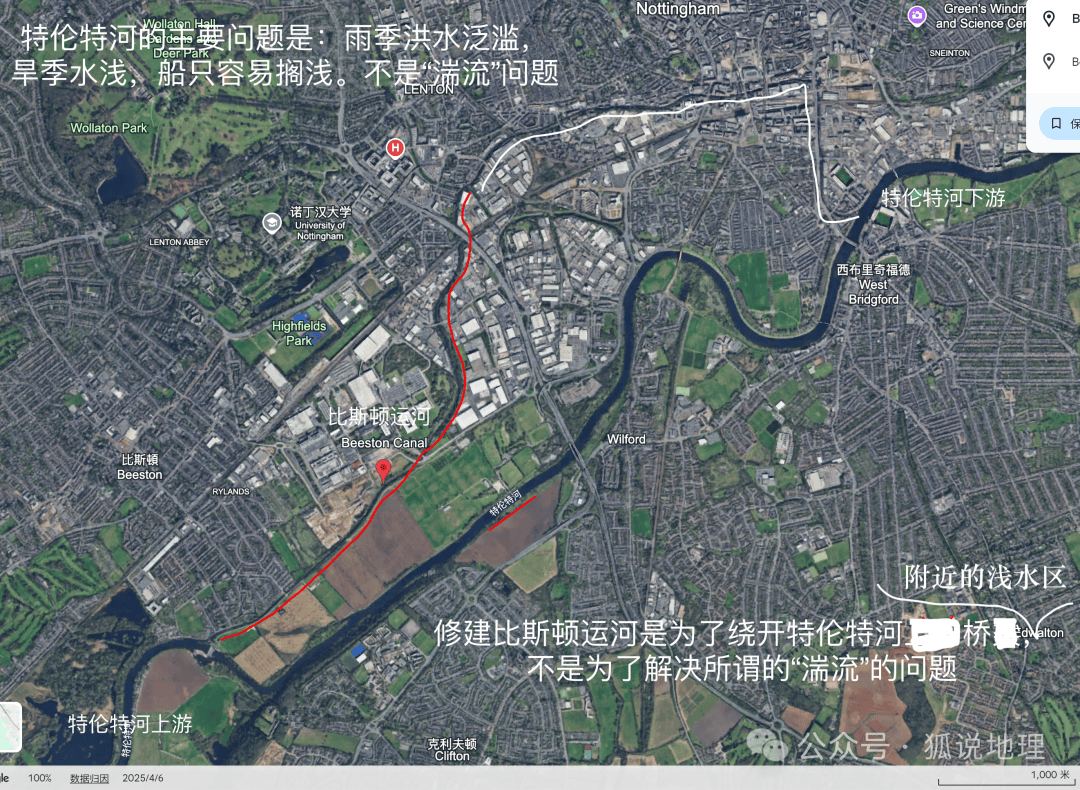

根据上述资料(不知道出题人的资料为什么跟这些资料不一致,我不知道哪个资料是正确的,更接近真实的,我只知道两个说法是不一致的),特伦特河的主要问题不是“局部河段多湍流”,而是局部河道过于弯曲,

雨季、雨季引发融雪季节容易洪水泛滥;旱季,水浅,船只容易搁浅。

因此答案“特伦斯河局部河段水流湍急,影响整条河流水运价值; (2 分)”就有点不知所云了。意思河水不够深,水浅会导致水流湍急?

题干:“17 世纪末,该地成为煤、铁等矿产开采地和农具、五金等生产中心。”高考题问“修建比斯顿运河的必要性”,对应答案:“煤、铁、农具五金等产品运输需求大; (2 分)”

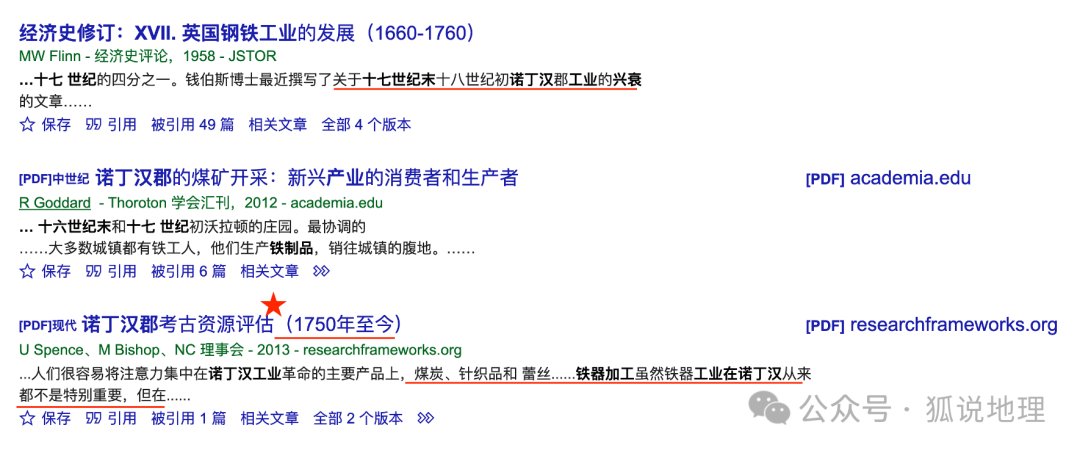

质疑:18世纪末(比斯顿运河是18世纪末修建的),特伦特河经过比斯特运河运输的主要货物是“煤、铁、农具五金”吗?这里是农具、五金生产中心吗?

比斯顿运河

根据下述资料:

特伦特河一直以来都是一条重要的河流。几个世纪以来,这条河一直用于运输铅、铜和煤炭等主要商品。

煤炭、针织品和 蕾丝....铁器工业在诺丁汉从来都不是特别重要。煤炭主要运往外地,而不是运到诺丁汉市。

工业革命时期,诺丁汉的繁荣很大程度上依赖于纺织业;尤其是,这座城市成为了国际上重要的蕾丝制造中心。1730 年后,针织业在该市建立,催化了它作为主要制造中心的发展,针织业及其衍生的蕾丝生产在18 和 19 世纪主导了诺丁汉及其周边地区的经济。

“在道路尚未铺设的年代,特伦特河曾是运送人员和货物的宝贵交通工具。”“大部分运输的是煤炭”、“运河上最重要的运输货物是煤炭;其他运输货物包括砾石、路石和肥料”“1916 年,运河的运输量仍为 123,488 吨,其中普通货物 31,887 吨,煤炭 17,133 吨,砾石 16,819 吨,路石 16,166 吨,肥料 14,731 吨。这些运输产生的通行费为 1,028 英镑,但其中大部分是短途运输,从特伦特河经诺丁汉码头,或使用比斯顿水道。”

诺丁汉郡曾经是世界花边制作行业的中心,它的工业遗产至今引以自豪并且仍然强劲。

在工业革命的鼎盛时期,它是煤炭、纺织品和其他货物的重要运输路线。它对于连接诺丁汉与更广泛的贸易网络至关重要,并支持了该镇蕾丝和针织品产业的发展。随着20世纪商业交通的衰落,像许多英国运河一样,它逐渐被废弃。然而,它后来被修复用于休闲用途,现在深受窄船爱好者、步行者和骑行者的欢迎。

所以,诺丁汉不是农具、五金制造中心,有制造,但不是中心。主要向下游运输煤、铅、石材。诺丁汉是蕾丝、花边制造中心。

答案:“铁、农具、五金等产品运输需求大; (2 分)”答案是否欠妥?

修比斯顿运河也不是为了解决“湍流”的问题,是为了:

“在运河主线由其所有者建造的同时,独立的特伦特航运公司修建了比斯顿水渠,从诺丁汉伦顿的主线重新汇入诺丁汉上游的特伦特河,从而绕过了特伦特桥的航行困难段”,“这样,河上的交通就可以绕过通行困难的特伦特桥,并通过诺丁汉的码头。”

残留的两个旧桥孔

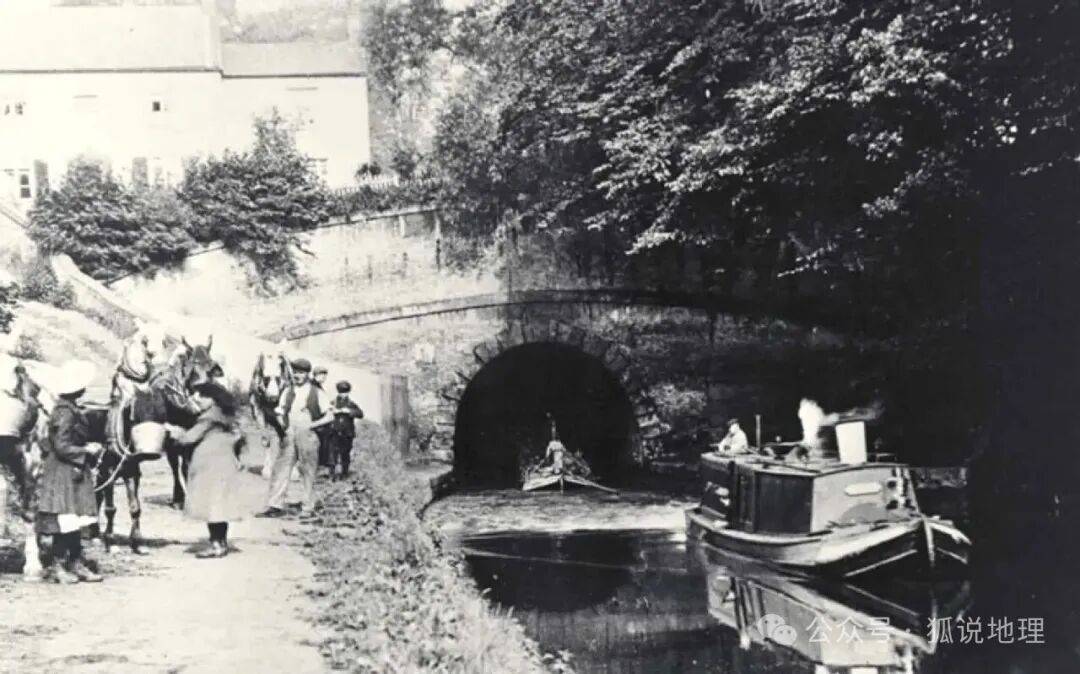

注意观察,当时的运河,马匹是从桥下的小路通过的。(上面、下面这张照片不都是比斯特运河)

有的桥,桥下没法修小路,马匹通过的时候,要把绳子解开,船只过桥后,再拴上。修比斯顿运河,是为了避开老特伦特桥(该桥已经不见了)附近的浅滩。“运河允许船只穿过诺丁汉,避开克利夫顿桥特伦特河的浅水区和比斯顿的堰。”

还有1988年停运的是英国最后一条运河,不是比斯顿运河。

1937年,伦顿以北的主干线被铁路所有者废弃,比斯顿运河的大部分交通实际上也停止了运营。不过,中心城区段被转让并一直使用到1946年,之后被出售给一家航运公司。 废弃的北段随后于1955年由诺丁汉市议会填埋。

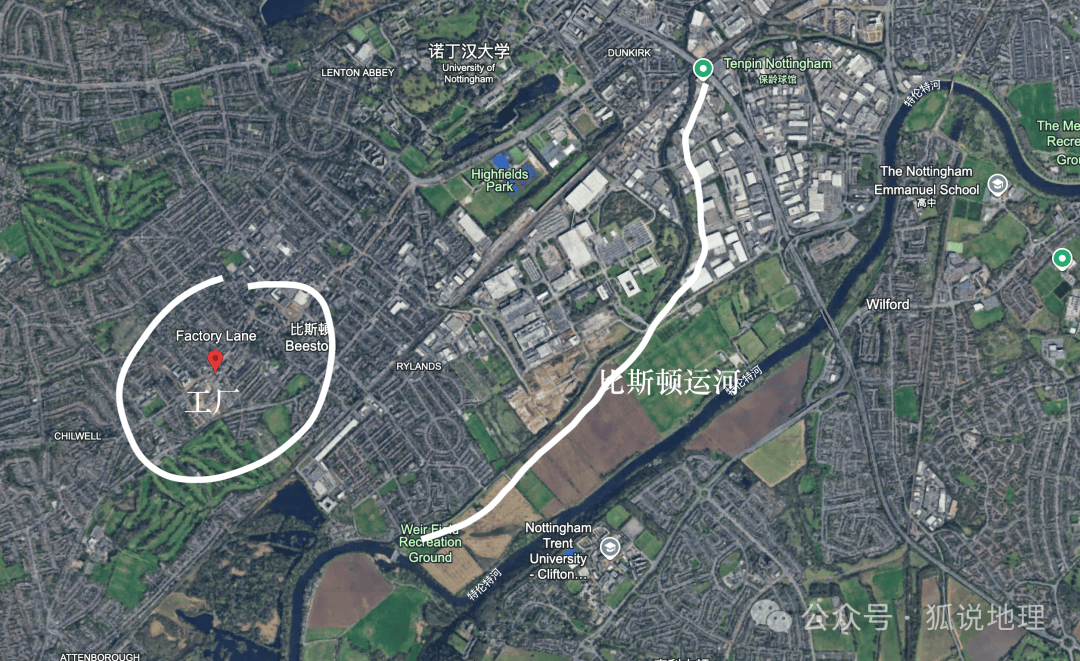

运河修建后,这里的蕾丝厂、蕾丝机器厂有没有沿运河分布?

根据资料,并没有:

尽管情况在 19 世纪初开始发生变化,当时专门的作坊开始将编织工聚集在一起。但在18 世纪编织业的鼎盛时期,编织工主要以家庭手工业的形式经营,通常以家庭为单位,在他们居住的家中。这种小屋通常装有长窗户以增加光线。有时,在一排小屋的上层可以看到这种窗户,内部隔墙被拆除,以提供更好的工作区域。虽然这些小屋在比斯顿均已不复存在,但在编织区的一些幸存房屋中仍然可以看到具有这些特征的小屋。

诺丁汉路西大街对面,仍然可以看到这样的幸存者。通常,工人需要特别费力地操作框架本身,框架放在靠近光线的窗户附近,并且需要长时间工作。除了日常家务,他的妻子还会帮忙绕线轴和缝袜子,孩子们长大后也会帮忙,但他们几乎没有机会接受正规教育。他们做计件工作,自己支付纱线和所有杂费——比如冬天的蜡烛、织架维修和织架租金——很少有人能完全负担得起这些费用,典型的编织者被迫从投机者那里租借,而投机者会不顾市场行情坚持要付款。

到了19世纪下半叶,以家庭为基础的编织工的时代实际上已经终结。

机械生产:

诺丁汉不仅生产蕾丝,而且还成为制造蕾丝所需的重型机械的中

到了 19 世纪 70 年代,几乎所有的蕾丝生产都实现了机械化,

因此,诺丁汉不仅因生产蕾丝而闻名,还因生产制造蕾丝所需的重型机械而闻名。

1820 年至 1860 年间,手工操作的蕾丝机逐渐被工厂里的蒸汽驱动机器所取代。工作时间由蒸汽锅炉控制;电力和供暖通常在周一至周五凌晨 4 点至午夜以及周六凌晨 4 点至晚上 8 点之间提供。蕾丝机需要恒温,因此厂房温度需要保持在 65 至 70 华氏度之间。一个拥有 100 台机器的工厂大约需要 500 名工人。

诺丁汉蕾丝市场的许多仓库都是由18世纪的民居改建而成,工作条件通常很差。

这一时期针织业的另一个重要特征是,它从以家庭作坊为基础的框架针织业发展而来,早期经营场所规模较小。随着机器数量的增加,尽管仍掌握在许多小业主手中(大约在1830年,一半的机器掌握在不到五台机器的业主手中),他们还是利用一切可用的马厩、阁楼、附属建筑和厨房来操作机器。在诺丁汉,由于可用区域和建筑物空间不足,他们开始迁出拥挤的城市(受很晚的圈地运动限制),迁往拉德福德、斯内顿、伦顿和比斯顿等郊区,在那里他们开始建造专用工厂。在诺丁汉,这种迁往更大场所的举动相对较晚——相比之下,例如在西郡,希思科特和他的追随者到1829年就已经在那里建造了10家专用工厂。在诺丁汉地区,这种变化发生得较晚,并且随着机器尺寸的增大而变得更加明显。后来,体型较小的工人很难拥有自己操作机器的空间,工厂主租用必要的机器空间(称为“站位”)的做法变得普遍。这种做法起源很早,但随着大型机器成为常态,这种做法在行业中变得司空见惯。

该产业最初集中在教堂街1号和维拉街附近,

并在穆尔盖特(Moorgate) 靠近市场街(Market Street,现为中街) 拐角处开设了一家蕾丝作坊,该建筑直到最近才得以重建。到1825 年,他雇佣了100 多名工人4。到1841 年,他和家人住在庄园大宅,毗邻他在市场街5 的作坊。他可能还在附近的教堂街(Chapel Street) 开设了作坊。

将他们的“未完成”蕾丝送到仓库- 主要在诺丁汉蕾丝市场及其周边- 进行“完成”,包括洗涤、漂白、修剪、扇贝和刺绣(“运行”)。

早期的花边制造商倾向于在任何可用的空间里安装机器。

才真正迈向工厂化生产——尽管在住宅附近建造专门的工坊,供居住者使用,以便更方便地制作袜子,这只是尝试性的第一步。蕾丝行业也是如此,直到机器变得更大,并且随着使用公共电源,以及劳动力规模比传统的家庭群体更大、更结构化,多台机器协同工作变得有利时,才真正迈向工厂化生产。

由诺丁汉袜商威廉·洛于1826年建造。但直到接下来的十年左右,才在比斯顿建造了一座专门的蕾丝工厂。与工厂建筑的典型情况一样,它建在村庄中心区之外,那里土地更容易获得。

这项举措是由诺丁汉蕾丝制造商威廉·维克斯发起的,他在如今的阿尔比恩街北侧,也就是村庄中心区的北侧,建造了一座规模相对较小的蕾丝生产工厂。

维克斯工厂也在19世纪30年代开始提供就业机会,但在比斯顿,许多蕾丝制作活动仍然由小规模的个体经营者进行,

正是在这一时期,诺丁汉蕾丝市场开始发展成为蕾丝贸易的中心,大多数主要的蕾丝制造商都聚集于此。1839年,铁路开通,连接了比斯顿和诺丁汉,从而改善了与蕾丝市场的联系,这进一步推动了比斯顿作为蕾丝制造中心的发展。

1874年,弗兰克·威尔金森(Frank Wilkinson)迈出了下一步,他收购了位于比斯顿村中心北侧、如今沃拉顿路与阿尔比恩街拐角处的工厂地块

像这样的企业需要相当大的厂房空间,弗兰克立即着手扩建原址上废弃的小工厂,先是在后方加建了约70 英尺,后来又在前方扩建了300 英尺,面向沃拉顿路。后来,他又加建了一个120 英尺长的侧楼,通向北侧的白杨树酒店。到1885 年,当在场地后方又增加了一个大型装置时,工厂面积扩大了两英亩,生产也达到了顶峰。

而且,每当他在比斯顿时,他每天都会亲自监督从火车站发出的包裹。

1886 年4 月20 日,正当一切准备就绪、生意兴隆时,悲剧发生了。凌晨2 点30 分,守夜人和另外两名夜班工人迅速赶到,发现大楼起火

弗兰克以其特有的果断应对了这一巨大挫折,将大部分窗帘制造转移到位于奇尔韦尔的霍尔克罗夫特工厂——他大幅扩建了工厂以提供必要的工作空间——并在德比郡的博罗沃什开设了另一家工厂,同时开始重建比斯顿工厂。在接下来的五年里,窗帘制造逐渐回到了比斯顿工厂,尽管其他工厂仍在继续,这在一定程度上为防止再次发生灾难提供了保障——正如我们将看到的,遵循这一政策也是件好事。

工程立即开工。这座建筑面向沃拉顿路(Wollaton Road),有着雄伟的城垛式哥特式正面

在接下来的25 年里,该地块以Checkers Inn 为中心,涵盖Wilmot Lane、Middle Lane 和Factory Lane,将得到大力开发,形成Hall Croft Works。

上述证明,这些工厂并没有沿比斯顿运河建造。

因此,这题的真实情况英应该是这样的:

英国随着工业革命的发展,生产的物资对交通的需求越来越大,那个时代由于没有铺设平坦的公路,马车在坑洼不平的土路或者碎石路上的行驶速度较慢,运量又少,尤其在雨季,道路泥泞甚至中断,这就催生了运河运输。因为河流上船只与水的摩擦力较小,这样就可以大大提高运量和运速,英国兴起运河修建的热潮,诺丁汉也如此,修建了诺丁汉运河,其中包括比斯顿运河段,在18世纪末竣工,主要是因为特伦特河在特伦特桥段水浅,船只易搁浅。比斯顿运河从特伦特河上游进入,经过诺丁汉市,跟另外一条运河汇合后,在下游进入特伦特河。当时主要运输的物资是煤炭,主要运往外地,还有铅、铜、砾石、路石、肥料、纺织品蕾丝。比斯顿运河早在1946年就停运了。诺丁汉是蕾丝生产中心,不是农具、五金中心。这些工厂也没有沿比斯顿运河修建。

这样一看,这道高考题是不是瞎编乱造的?

意料之中

云南老师来留言说说,你们云南地理“专家”是怎么解释这题的?

这些出题教授水平真太差了

来源:狐说地理